基于力学性能试验的不同应力吸收层对比分析

2015-09-13张海军王力苏交科集团股份有限公司江苏南京007南京东道路桥工程技术咨询有限公司江苏南京009

张海军,王力(.苏交科集团股份有限公司,江苏南京007;.南京东道路桥工程技术咨询有限公司,江苏南京009)

基于力学性能试验的不同应力吸收层对比分析

张海军1,王力2

(1.苏交科集团股份有限公司,江苏南京210017;2.南京东道路桥工程技术咨询有限公司,江苏南京210019)

为了研究及评价不同应力吸收层的综合性能,为选择性能最优的应力吸收层提供理论依据,在分析比较国内外应力吸收层的基础上,选取5种典型的应力吸收层进行系统试验研究。研究对象包括橡胶沥青、改性乳化沥青、土工格栅、聚酯玻纤布及Strata应力吸收层,对它们分别进行拉拔试验、剪切试验、低温小梁弯曲试验及疲劳试验,通过拉拔强度、抗剪强度、断裂能及疲劳寿命等指标评价它们的黏结性能、抗剪性能、低温性能及疲劳性能。最后综合力学性能、施工工艺及成本等因素进行对比分析,结果表明:力学性能方面,Strata应力吸收层最优,乳化沥青下封层最差;施工工艺及造价方面,乳化沥青下封层最优,Strata应力吸收层最差;综合对比来看,橡胶沥青应力吸收层性价比最高。

反射裂缝;应力吸收层;力学性能;试验研究;性价比

0 引言

众所周知,应力吸收层能有效地预防半刚性基层反射裂缝病害,提高路面路用性能,延长路面使用寿命[1],因此广泛应用于沥青路面铣刨加铺、新建水稳基层和“白改黑”等工程。从最早美国科氏公司提出的Strata应力吸收层到随后的土工格栅、土工布、改性沥青等,应力吸收层已有50多年的发展历史[2],其种类繁多,各有优缺点。常用的应力吸收层可以划分为两大类,即低模量高变形能力应力吸收层和高模量高强度应力吸收层。低模量高变形能力应力吸收层主要指改性沥青薄膜、改性沥青砂和细粒式沥青混凝土、改性沥青混合料夹层;高模量高强度应力吸收层指聚酯玻纤布应力吸收层、玻纤格栅应力吸收层等[3]。目前,国内对于应力吸收层的研究多集中在工程应用、质量控制和抗裂等部分力学性能因素[3-4],对材料本身力学性能的研究局限于拉拔、剪切性能,对低温性能及疲劳性能等其他性能研究甚少;对不同应力吸收层性能对比研究不全面,仅局限于技术性能对比,未能综合考虑施工工艺及经济效益等方面[5]。由于对不同种类的应力吸收层缺乏定量的认知,所以实际工程中多按照经验选用。对于如何选取1种性价比最好的应力吸收层缺乏理论依据,这也是目前亟待解决的问题之一。

本文将基于上述研究现状,选取国内外5种典型的应力吸收层结构,除了进行常规拉拔、剪切试验外,还将在已有研究基础上首次提出不同应力吸收层低温性能和疲劳性能的试验模型及研究方法,并综合技术性能、施工工艺和经济效益等方面展开对比,全面分析各自的优缺点及适用情况,提出各应力吸收层的应用建议,最后比选出1种性价比最高的应力吸收层。通过对不同应力吸收层的技术性能、施工工艺和经济效益的全面对比分析,为实际工程中选择合适的应力吸收层提供理论依据,提高资源利用效率。

1 试验方案研究

1.1 应力吸收层类型及组成

为保证本研究具有实用价值,选取五种应用广泛且典型的应力吸收层作为研究对象,分别为:橡胶沥青应力吸收层、改性乳化沥青下封层、土工格栅、聚酯玻纤布及科氏Strata应力吸收层[6]。上述5种典型的应力吸收层结构均采用最佳胶结料用量、最佳集料用量等,集料均采用句容茅迪公司提供的玄武岩,其各自的组成如下。

(1)橡胶沥青应力吸收层:由橡胶沥青及集料组成,其中橡胶粉掺量为18%,橡胶沥青用量为2.6kg/m2左右,集料规格为9.5~13.2mm,用量为12kg/m2。

(2)乳化沥青下封层:由乳化沥青及集料组成,乳化沥青用量为1.5kg/m2左右,集料规格为2.36~4.75mm,用量为6m3/1000m2左右。

(3)土工格栅应力吸收层:由乳化沥青、土工格栅及集料组成,乳化沥青用量约为0.8kg/m2左右,集料规格为2.36~4.75mm,用量为10kg/m2左右。

(4)聚酯玻纤布应力吸收层:由SBS改性沥青和聚酯玻纤布组成,沥青用量为1.0kg/m2左右。

(5)Strata应力吸收层:由聚合物改性胶结料和集料组成,胶结料PG等级为PG82—28,沥青用量大约占混合料的8%~10%,集料最大公称粒径为4.75mm[6-7]。

1.2 试验方案及模型设计

应力吸收层的作用主要体现在其对上下层的黏结力上,因此对其抗拉拔、抗剪切能力有一定要求;此外,其自身的低温性能要优,才能有效地抑制因温缩裂缝产生的反射裂缝向上发展;对其的疲劳性能也有要求,这样才能保证路面的耐久性。因此,对上述五种不同的应力吸收层进行拉拔试验、剪切试验、低温小梁试验及疲劳试验,对比分析其在最佳配合比状态下的拉拔强度、剪切强度、低温性能及疲劳性能,为应力吸收层的选取提供依据。

本文拉拔试验的模型为圆柱形试件,由沥青下面层AC-25+应力吸收层+水泥稳定基层组成,厚度为50mm+20mm+50mm,见图1(a);剪切试验模型采用的是长方体试件,组成及厚度同拉拔试验,见图1(b);低温小梁试验采用的模型为长方体试件,同沥青混合料小梁试件类似,先成型车辙板,后切割成250mm×35mm×30mm的试件,厚度为35mm,见图1(c),其中仅聚酯玻纤布应力吸收层采用复合沥青混合料模型进行小梁弯曲试验(与疲劳试验模型类似,但下层没有裂缝);疲劳试验采用的模型为长方体试件,由沥青下面层AC-25+应力吸收层+沥青下面层AC-25组成,其中下部的沥青层中间将切割10mm宽的裂缝,将其视作基层裂缝进行模拟[3,7],见图1(d)。

图1 试验模型设计

2 试验结果分析

2.1 拉拔试验

拉拔试验可用于评价应力吸收层与下层的黏结效果,具体通过黏结强度来体现[7]。本文中的试验采用便携式拉拔仪进行,拉头直径为15cm。试验前1d将拉拔头用环氧树脂粘牢,至少保持24h,待拉拔头黏结牢固,如图1(a)所示,3个为1组,进行拉拔试验。试验温度为30℃,将拉拔速率手动控制在10mm/min,试验数据采用半自动采集,试验结果汇总见表1。

表1 不同类型应力吸收层拉拔强度值

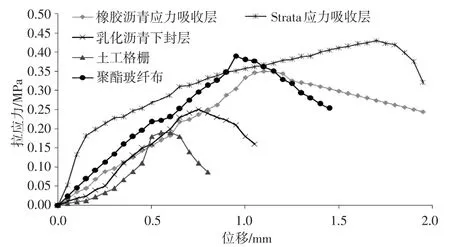

拉拔试验结果表明,5种应力吸收层的拉拔强度由高到低依次为:Strata应力吸收层>聚酯玻纤布>橡胶沥青应力吸收层>乳化沥青下封层>土工格栅。应力吸收层的层间黏结效果主要取决于胶结料和接触面积,Strata应力吸收层采用高强聚合物胶结料,黏结效果最优,橡胶沥青次之,土工格栅最差;另外,Strata应力吸收层采用级配型集料,黏结接触面积大于由某一单粒径石料组成的橡胶沥青应力吸收层,这也是前者抗拉强度高于后者的原因之一。图2为各应力吸收层拉应力与界面位移曲线图。

图2 不同应力吸收层拉应力与位移关系曲线

由图2可以看出:Strata应力吸收层的抗变形能力最好,破坏时位移达到了1.7mm,最大拉应力达到0.44MPa;橡胶沥青应力吸收层最大拉应力略小于聚酯玻纤布,但其破坏时的位移达到1.1mm,超过了后者的0.95mm;而乳化沥青下封层破坏时位移仅为0.75mm,土工格栅为0.6mm。此外,可以发现,橡胶沥青及聚酯玻纤布应力吸收层在破坏时应力并没有骤降,而是缓慢下降,这不同于其他类型,这是其材料弹性好、变形能力强所致。

2.2 剪切试验

应力吸收层除需具有良好的黏结性能外,还应具备良好的抗剪切性能,这样才能抵抗车辆在行驶过程中的水平摩擦力,提高安全性能[3]。

为评价5种典型应力吸收层的抗剪切能力,本文对它们进行了剪切试验。试验温度为30℃,剪切速率为10mm/min,试件剪切方向着力面与加载方向成一定角度α(45°)。试验结果见表2。

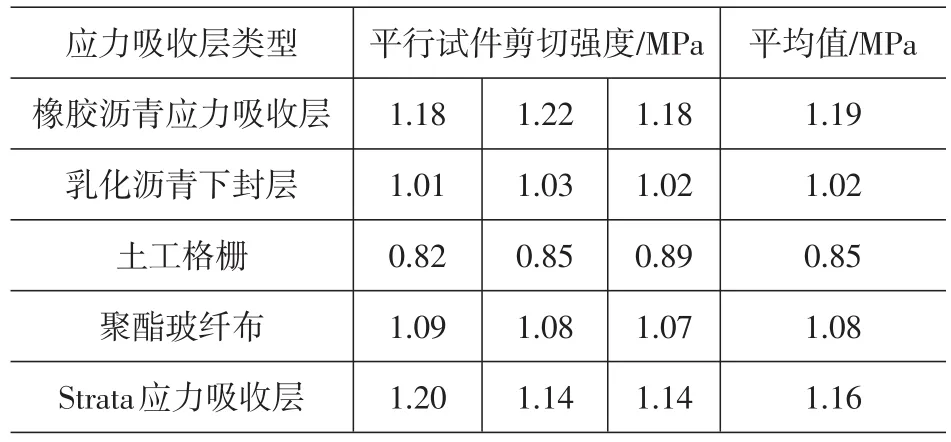

表2 不同类型应力吸收层剪切强度值

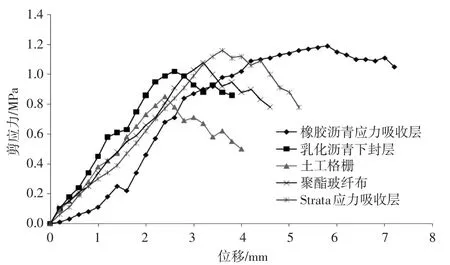

由表2可以看出,5种典型应力吸收层的抗剪切强度由高到低为:橡胶沥青应力吸收层>Strata应力吸收层>聚酯玻纤布>乳化沥青下封层>土工格栅。剪切试验结果表明,橡胶沥青应力吸收层和Strata应力吸收层具有较高的剪切强度,这是因为橡胶沥青应力吸收层采用单粒径石料,骨料与上下层之间嵌挤效果更好,抑制层间相对位移,导致其抗剪切性能强于由级配碎石组成的Strata应力吸收层。图3为各种应力吸收层界面位移与剪应力间的关系曲线。

由图3可以看出,橡胶沥青应力吸收层最大剪应力达到1.19MPa,破坏时位移达到5.8mm;而Strata应力吸收层最大剪应力虽也较高,为1.16MPa,可破坏时位移仅为3.6mm,说明橡胶沥青应力吸收层抗变形能力最强[7]。此外,聚酯玻纤布破坏时变形为3.2mm,乳化沥青下封层为2.6mm,土工格栅为2.4mm,抗变形能力均较差,远不及橡胶沥青应力吸收层。

图3 不同应力吸收层剪应力与位移关系曲线

2.3 低温小梁试验

验证应力吸收层自身的低温性能至关重要,因为反射裂缝的产生原因是基层低温性能不足造成温缩裂缝,进而自下而上传递,形成路表反射裂缝。如果应力吸收层自身的低温性能不足,非但不能阻止基层的裂缝上移,反而自身产生温缩裂缝,并传递到路表[9]。本文通过低温小梁弯曲试验,对5种典型的应力吸收层进行试验,测量它们各自的最大弯拉应变及断裂能等,评价它们的低温性能。依据《沥青混合料弯曲试验规范》(T 0715—2011),利用UTM—25进行-10℃小梁弯曲试验[8-9],试验数据见表3。

表3 不同类型应力吸收层低温小梁试验结果

通过表3可以看出,断裂能由大到小依次是:Strata应力吸收层>橡胶沥青应力吸收层>聚酯玻纤布>乳化沥青下封层>土工格栅。最大弯拉应变也是此趋势。低温小梁试验结果表明,低温性能最优的是Strata应力吸收层,原因是其使用的高强聚合物改性沥青胶结料低温性能优异,其低温等级达到-28℃;橡胶沥青应力吸收层的低温性能也较优,最大应变达到5 242με,远远超过规范对寒冷地区沥青混合料低温性能的要求(2 800με);土工格栅材料在低温条件下变得硬而脆,低温柔韧性最差。

2.4 疲劳试验

优异的应力吸收层疲劳性能是路面耐久性的保证,因为其疲劳性能的优劣直接决定面层、基层的使用寿命,进而对沥青路面整体的寿命产生巨大影响[10]。下面对5种典型应力吸收层的疲劳性能进行4点弯曲梁疲劳试验,分析它们各自的疲劳性能。

试验过程为先成型300mm×300mm×50mm的标准车辙板,在其上分别成型应力吸收层,养护7d后再成型标准车辙板,养护1d后从中间切割成380mm×63mm×50mm的标准疲劳梁,并在后成型的车辙板中间切宽10mm、深50mm的缝,用来模拟基层的裂缝[8,11]。每3个试件为1组,试验温度为15℃,按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(T 0739—2011)进行,应变水平取400με、500με两种,试验结果见表4。

表4 不同类型应力吸收层疲劳寿命值

由表4可以看出,在同一应变水平下,Strata应力吸收层疲劳寿命最大,其次为聚酯玻纤布和橡胶沥青应力吸收层,两者疲劳寿命相近,之后是土工格栅,最差的是乳化沥青下封层;随着应变水平的提高,它们的疲劳寿命均有不同程度的下降。

虽然由于疲劳试验周期较长,数据随机性较大,但是不同应变水平下各应力吸收层3组试件的疲劳试验结果表明,其性能优劣排序一致。因此,试验数据可以用来定性评价不同应力吸收层的疲劳性能优劣,具体排序如下:Strata应力吸收层最佳,聚酯玻纤布及橡胶沥青应力吸收层次之,乳化沥青下封层最差。

2.5 性能排序及成本对比

结合性能试验结果和目前市场成本,对5种典型的应力吸收层进行综合评价,结果如表5所示。

表5 不同应力吸收层的综合性能及成本

从表5可以看出,5种典型应力吸收层中,综合性能最佳的是Strata应力吸收层,其次为橡胶沥青应力吸收层,聚酯玻纤布排第3,乳化沥青下封层及土工格栅综合性能较差。依据性能试验结果可以看出,Strata应力吸收层、橡胶沥青应力吸收层及聚酯玻纤布具有较高的拉拔强度、剪切强度,低温性能及疲劳性能也较好,而乳化沥青及土工格栅则较差。此外,从5种典型应力吸收层的市场成本来看,Strata应力吸收层的成本最高,乳化沥青下封层的成本最低,其余3种大致处于同一水平,略有不同。因此,在施工建设成本不高的情况下,建议使用橡胶沥青应力吸收层及聚酯玻纤布;而条件允许时,可以使用Strata应力吸收层。

3 结论

通过对5种典型应力吸收层进行的综合性能分析,可以得出以下结论。

(1)Strata应力吸收层具有最优异的拉拔强度、低温性能及疲劳性能,这与其使用的高品质沥青胶结料和级配碎石有关。然而其成本较高,几乎是其他应力吸收层的2倍,建议在经济条件允许时或对路面的要求较高时采用。

(2)橡胶沥青应力吸收层抗剪强度最好(这与其单粒径集料有关),其他性能也较好;聚酯玻纤布的各项性能较优,且二者成本相近。所以在使用时视项目具体情况和施工条件而定,对剪切性能要求高的“白改黑”工程或长大纵坡路段推荐采用橡胶沥青应力吸收层。

(3)乳化沥青下封层及土工格栅与其他3种应力吸收层相比,性能欠佳,建议较少使用,或在低等级道路中使用。

虽然应力吸收层的应用研究相对成熟,但只有地方性施工技术指南之类的指导性文件,这对应力吸收层的健康发展极为不利。因此,制订一套技术规范和检测标准是接下来研究工作的重点。

[1]李祖仲,陈拴发,张登良,等.应力吸收层材料拉伸与拉压疲劳试验[J].公路,2007(10):190-194.

[2]L H Lewandowski.Polymer Modification of Asphalt Bingders[J].Rubber Chem Technol,1994,67(6):447-480.

[3]刘丹.应力吸收层材料组成及其特性研究[D].西安:长安大学,2009.

[4]李秋平,陈霞,黄自文,等.橡胶沥青应力吸收层的作用机理及施工技术研究[J].公路交通科技:应用技术版,2011(4):115-118.

[5]洪海,程培峰.HDPE-橡胶粉复合改性沥青应力吸收层混合料疲劳性能[J].哈尔滨工业大学学报,2014(12):125-128.

[6]虞峥,彭德清,谢鑫华.橡胶沥青应力吸收层设计[J].中外公路,2015(2):213-217.

[7]周燕.应力吸收层结合料性能及其关键评价指标研究[D].西安:长安大学,2010.

[8]交通运输部公路科学研究院.JTG E20—2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S].北京:人民交通出版社,2011.

[9]Abe N,Maehara H,Maruyama T.Study of Reflective Cracking Prevention Effects Using Stress Absorbing Membrane Interlayer[J].Journal of JSCE,1998(3):245-249.

[10]韩小娟.设应力吸收层的旧水泥砼路面加铺沥青砼面层对反射裂缝影响研究[D].衡阳:南华大学,2013.

[11]郑智能,凌天清,詹秀芳.应力吸收层力学特性对比试验研究[J].西华大学学报:自然科学版,2010(5):71-74.

Comparative Analysis of Different Stress Absorbing Layers Based on Mechanical Performance Tests

ZHANG Hai-jun1,WANG Li2

(1.JSTI Group,Nanjing 210017,China;2.Nanjing Dongdao Road and Bridge Engineering Technical Consulting Co.,Ltd.,Nanjing 210019,China)

In order to evaluate the performance of different stress absorbing layers and provide a theoretical basis for the selection of the stress absorbing layer with optimal performance,five typical stress absorbing layers were selected to conduct comprehensive tests,including rubber asphalt,modified emulsified asphalt, geogrid,fiberglass-polyester paving mat and Strata.Comprehensive research content included pull-out test, shear test,bending test of small beam and fatigue test.The indexes of pull strength,shear strength,breaking energy and fatigue life were used to evaluate their bond properties,shear properties,low temperature performance and fatigue performance.Finally,the comprehensive performance of different stress absorbing layers were compared based on the mechanics performance,construction technology and cost.The results show that the mechanical properties of Strata stress absorbing layer is optimal,emulsified asphalt seal coat is the worst; the construction technology and cost of emulsified asphalt are optimal,Strata stress absorbing layer is the worst;the rubber asphalt stress absorbed layer has optimal cost-performance ratio compared with the others.

reflection crack;stress absorbing layer;mechanical properties;experimental research;performance-price ratio

U414.01

A

2095-9931(2015)03-0083-06

10.16503/j.cnki.2095-9931.2015.03.015

2015-03-12

张海军(1985—),男,江苏南通人,助理工程师,主要从事沥青路面检测、咨询工作。

E-mail:335281953@qq.com。