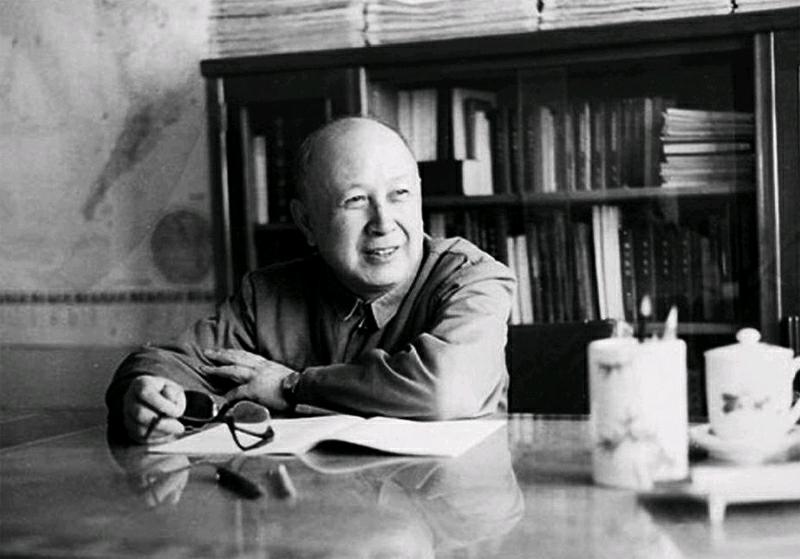

“钱学森之问”的余音

2015-09-13苌清钱炜

苌清+++钱炜

钱学森的担忧被概括为一个问题:“为什么现在我们的学校总是培养不出杰出人才?”

2014年,中国科技研发人员总量达到380万人,位居世界第一;国际科技论文数量稳居世界第2位。全社会R&D(研究与开发)支出达13400亿元,其中企业R&D支出占76%以上。

教育部公布的2011~2014年全国研究生(包括硕士生和博士生)招生计划通知显示,中国研究生招生总规模从2011年的560495人,扩大到2014年的631020人,2014年比2011年增加了12.6%。据教育部副部长杜占元透露,自1981年我国学位制度建立以来,30多年间共培养博士研究生49万人,硕士研究生426万人;其中近5年培养的研究生数量约占培养总量的50%。

以上一个个数字说明,中国并不缺少科技人才,但是在拥有这样一个数量庞大的科研人员群体的情况下,为何我们迄今还不能给“钱学森之问”一个有力的答案呢?很显然,虽然人才培养规模日益壮大,但质量提升缓慢,创新型人才培养的质量并不理想。

钱学森在他人生最后一次系统的谈话中曾经说:“今天我们办学,一定要有加州理工学院的那种科技创新精神,培养会动脑筋、具有非凡创造能力的人才。我回国这么多年,感到我国还没有一所这样的学校,都是些一般的,别人说过的才说,没说过的就不敢说,这样是培养不出顶尖人才的。”

曾经培养出钱学森的美国加州理工学院,光是为中国就培养了很多著名科学家。例如,钱伟长、谈家桢、郭永怀等等都是从加州理工学院学习归来的。

对于前辈的感慨,北京大学教授、著名神经生物学家饶毅深有同感,他也认为:“中国成为世界强国不仅需要一般人才,而且需要较多的杰出人才。但是,中国缺乏产生杰出人才的文化环境。”在饶毅看来,中国文化产生的环境和体制埋葬了中国的爱因斯坦、比尔·盖茨、斯蒂夫·乔布斯……

“中国盛产人际关系自如的小聪明、学习能手的中聪明,缺乏能够给国家和人类带来进步的大聪明。改善文化,减少小聪明、增加大聪明,是中国崛起所必需的。”这位新一代海归的代表性人物认为,“我们缺乏发现、培养、支持优秀和顶尖人才产生的环境,没有形成一支强有力的优秀人才队伍,所以尚未建立起保障中国崛起和长期领先的坚强基础。”

饶毅认为,不仅是和国际比较,中国现在的科技人才成长环境也远逊于中国近代史上曾经出现过的西南联大、两弹一星的智识群体。如果我们比较中国近代史,西南联大来源于清华大学的数学系,曾同时有陈省身和华罗庚,中国数学的高峰可能不是现在,而是那时。生物医学研究的高峰是上世纪20年代到30年代的协和医学院。

饶毅2007年从美国辞职回国,他向来以对中国科学文化的大胆批评和反思而著称,他甚至2011年在中科院院士增选中落选后,公开宣布“将不再成为候选人”,并表示“不做院士照样可以挺起腰杆”。对于中国培养顶尖科技人才的不利环境,饶毅认为,“很重要的一个原因是文化上有重大缺陷”。他总结道,中国的文化是“做人的文化”优先于“做事的文化”。

按照饶毅的解释,做事的文化强调创造性,对人的个性要求比较简单明了,要讲道德、有原则、要诚实,也鼓励乐观。这些简单的为人基准,在少年儿童期间教育好,以后都要遵循,无需经常琢磨。

而做人的文化强调处人。在目前的中国,做人提倡的是对上级、对老人、对周围的圆滑,所谓做人“成熟”和“聪明”,而不是讲道德。做人的文化,不是绝对不要做事,而是做事不那么重要,特别是和“做人”发生冲突的时候,“做事”就让位于“做人”了。

1955年8月,中国方面以释放11名美国飞行员战俘的条件换取钱学森回国。虽然当时的那一代海归回国的历史背景与新一代海归有所不同,但是,钱学森及其所代表两弹一星功勋科学家群体的回归,是在得到国家支持的情况下,大胆做中国人没有做过的事业的。他们敢于在国外封锁的情况下,自己探寻出道路,最终为国家立下鼎足之功。

在饶毅看来,在当时的历史环境下,钱学森那一代科学家回国就是来“做事”的。他认为,现在,虽然很多人也号称做“国家需求”的科学研究,并因而得到强力支持的,但其中既有好的课题,也有一般的课题,甚至还有很差的课题。之所以出现这种情况,是有人把科研项目的立项、评审,变成了服务某些人利益和关系的手段。“识相”和“圆滑”的人得到支持,而创新和做事被学术以外的因素所排挤。饶毅认为,在当代,科学文化的局限已经直接影响中国科学的发展。

科学文化是近代科技革命实践的产物。16、17世纪以来,科学技术迅猛发展,相对独立的科学文化系统逐渐形成。科学文化的内涵主要包括科学知识、科学思想方法和科学精神几个方面,而其核心则是科学精神。

在中国,钱学森不仅是一位科学家的名字,而且是对科学家这个词的诠释。也许,当代科技人才与钱学森那一代人的家国情怀会有不同的表现方式,但是,以创新为基础的科学精神是永恒的。这种精神与国家强调科技创新的全局发展战略具有高度的统一。崛起的中国需要又一个更加灿烂的“科学的春天”。

(摘自《中国新闻周刊》)