《西游记》的后现代性电影改编历程

2015-09-12徐燕

徐燕

所谓“后现代”,“就是针对元叙事的怀疑态度”,它意味着对经典权威的解构颠覆,具有反群体性、反理性、反传统性,对各种约定俗成的思想与形式的怀疑反叛构成了后现代主义特立独行的姿态。作为中国传统四大名著之一,《西游记》一直被戏剧、绘画、电影、电视等各种艺术形式进行表现表演,尤其是小说的某些精彩章回故事,被电影、电视剧、戏剧反复搬演,唐僧、孙悟空、猪八戒等人物形象也随之家喻户晓、趋于定型。1964年大陆制作的动画片《大闹天宫》、香港邵氏电影公司1960年代何梦华导演的《西游记》《铁扇公主》《盘丝洞》《女儿国》四部电影以及1986年大陆版杨洁导演电视连续剧《西游记》,成为电影电视剧改编史上的经典之作,这些制作精良的改编之作与原著小说相比,整体改编忠实于原著,演员的表演细致入微地诠释了这部经典作品中经典性的人物形象。

一部电影由多个环节组合而成,电影的后现代性不仅仅体现在情节内容、人物形象塑造对传统的解构颠覆,演员的表演、场景的设置、影片画面的构成、摄像手法的运用等环节对传统的颠覆,也能够形成浓厚的后现代性特征。随着后现代主义影响的日益扩大,《西游记》经典性的传统故事、传统人物被纷纷解构,尤其是近20年来的中国电影,对《西游记》进行着不断的搬演解构,其被改编频率远远大于其他中国传统经典作品,无论是情节设置,还是角色表演,与《西游记》有关的后现代性电影形成了解构传统经典作品的一个特异鲜明的现象。具有代表性的后现代性《西游记》改编有1995年刘镇伟编导、周星驰主演的《大话西游》系列、2013年周星驰编导的《西游·降魔篇》以及2014年郑宝瑞导演的《西游记之大闹天宫》。

一、《大话西游》——儿童游戏式表演

一系列电影电视剧的成功热播,确立了《西游记》影像化改编的经典权威性,尤其是1986版由杨洁导演的同名电视连续剧,在从文字转换为影像的过程中,对原著忠实而形象的情节设置、演员对小说人物细致入微的阐释表演具有了里程碑的性质,如果依旧遵循以往的经典权威性改编标准与表演方式,之后的电影电视剧不太容易逾越这个经典高度,从浙版电视连续剧到投巨资由张纪中监制的2012版电视连续剧都可看出遵从传统改编策略与表演策略的式微。

作为一部传统经典名著,《西游记》之所以首当其冲地具有如此之高的改编频率,应当与它自身作品的特点有关,鲁迅认为,吴承恩编著《西游记》“实不过出于作者之游戏”,“承恩本善于滑稽,他讲妖怪的喜怒哀乐,都近于人情,所以人都喜欢看!这是他的本领。而且叫人看了无所容心,不像《三国演义》,见刘胜则喜,见曹操则恨;因为《西游记》上所讲的都是妖怪,我们看了,但觉好玩,所以忘怀得失,独存赏鉴了”。在经济全球化日益发展的当代社会,信仰的缺失、生活压力巨大的现实让人们在工作之余不太愿意再感受负面情绪,只希望能够在轻松的氛围中释放压力,《西游记》的故事本身虽然影射世态人情,但神魔化的色彩与轻松幽默的叙事方式让人们能够“忘怀得失,独存赏鉴”,这种叙事方式为习惯于轻阅读、拒绝沉重的当代社会提供了一个既能够愉悦身心、又能表达厚重思想的借鉴模式。

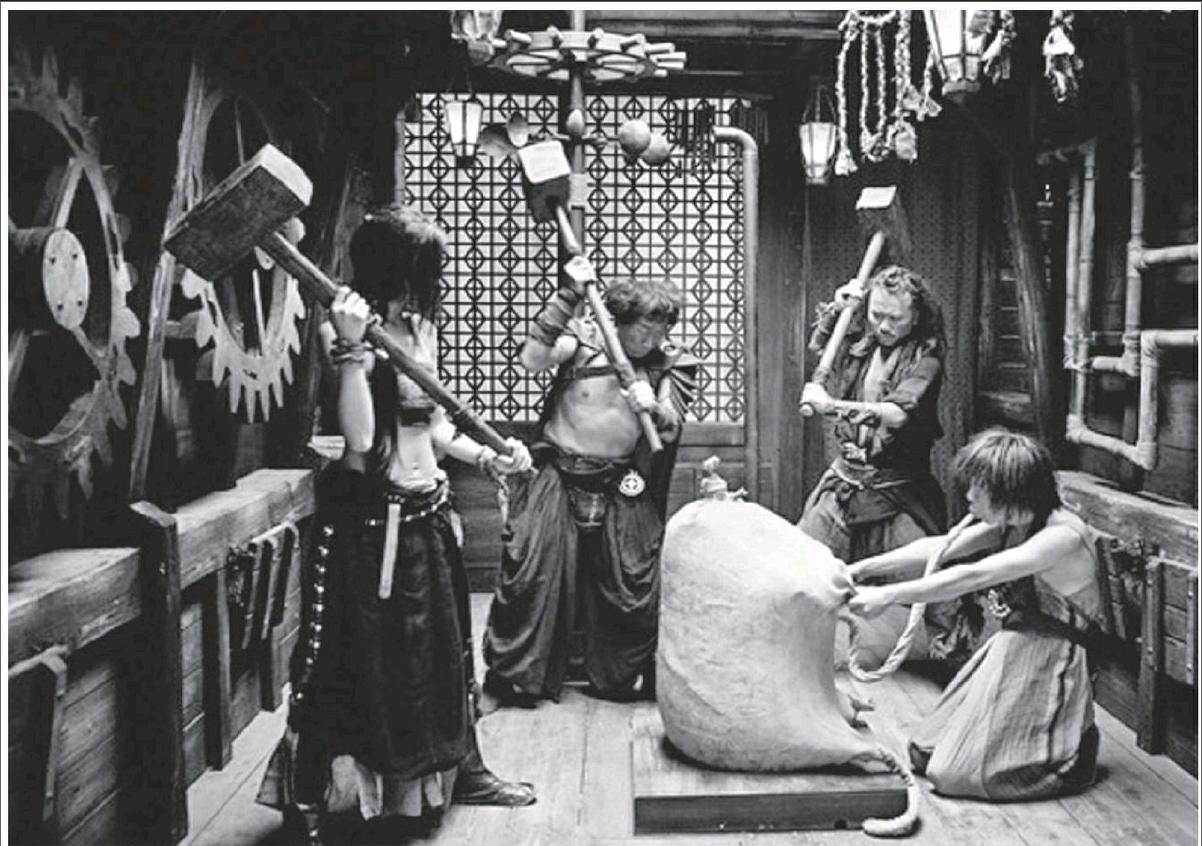

电影的后现代性,既源于电影主旨情节的后现代性,也包括演员表演的后现代性。演员的表演是与其扮演的故事内容相对应的,“表演从本质来说就是叙事……这事实是被演员用他的身体叙述出来的”。香港电影导演刘镇伟编导的《大话西游》系列(《大话西游之月光宝盒》《大话西游之大圣娶亲》),既延续了当时香港风行的“无厘头喜剧”色彩,也借用了《西游记》自身的“游戏”“好玩”的特点,将一个充满困惑迷失绝望的故事用轻松谐谑的方式表达出来。《大话西游》通过孙悟空在跨度五百年的时间里与两位女性感情纠葛的故事,展现出人性的复杂、人生因果的变幻无常。孙悟空本来以为自己爱的女人是白晶晶,在白晶晶因误会悟空自杀后,悟空借用月光宝盒的力量回到五百年前寻找白晶晶,历经波折后,他才发现真爱是一直纠缠在自己身旁而不被理会的紫霞,但为时已晚,两人永无再续前缘的机会。这两部以《西游记》为蓝本的故事,熟悉原著的人们在《大话西游》中都能够找出主要人物的影子:孙悟空的叛逆、唐僧的善良絮叨、牛魔王的自私暴虐。但其人物故事又与原著迥然不同,这些人物的主导性格夸张到极致后,故事的走向发生逆转,产生出乎意料之外又在情理之中的结果。电影将原著中唐僧的耐心细致、热心助人、循循诱诱的性格发展到极致,成为令人无法忍受的婆婆妈妈,以至于“五蕴皆空”的观世音菩萨都突然失去理智,伸手差点扼死唐僧;看守唐僧的小妖们由于对唐僧不停的热心劝诫无法忍受,相继自杀身亡,宁可杀死自己也不愿在唐僧的感召下弃恶从善;孙悟空性格叛逆直率、情感粗放大条,然而不在乎的生活方式发展到极致,突如其来的人生逆转使得他在五百年的轮回中屡次痛失最爱,坚硬的外表下隐藏着对爱的渴求与深深的无奈。人类自身的美好愿望与结局的悲剧性反差形成了强烈的反讽效果,意韵悠长。

《大话西游》影响的持续升温与孙悟空的扮演者周星驰的出色表演息息相关,周星驰在谈到《大话西游》时,屡次提到,他自己以为这部戏是一个悲剧,没想到人们将之当成了喜剧来看。这种演员与观众感受的错位,无疑与情节设置和演员的表演有关。《大话西游》将一个隐含着世事无常的人生悲剧命题用“好玩”“游戏”的方式讲出来,演员也随之用“好玩”“游戏”的方式表演了这个悲剧性故事。“好玩”的“游戏”通常是人类在幼年阶段模仿成年人的生活行为模式,通过丰富的想象所进行的一种情境表演。儿童在进行游戏表演时,他们无论分角色扮演父母孩子进行“过家家”的游戏,还是扮演好人坏人的“战争”游戏,在旁观的成人看来,他们的表演热闹而夸张,但在参与游戏的儿童看来,他们的表演是真实的,他们沉浸于自己扮演的角色中,将对角色的理解以淋漓尽致的方式尽力诠释出来,虽为游戏,但表演的儿童是以认真严肃的态度来完成这个游戏,在游戏的背后,隐匿着儿童视角中对这个世界的真实认知。

儿童游戏具有情绪性、模仿性、易变性的特点,精神分析理论认为:游戏能够使儿童逃脱现实的强制约束,发泄在现实中不被接受的危险冲动,缓和心理紧张,发展自我力量应对现实。《大话西游》中的演员表演,充满了模仿儿童的游戏式表演,周星驰“假作真时真亦假”的“爱你—万年”的不同场合的表白;唐僧以类似于歌剧的形式,深情款款地对孙悟空大唱《Only You》的表演;牛魔王偷娶小妾段落中各方人物大吵大闹各怀心机的夸张表现等,这些仿儿童游戏式表演看似疯狂夸张,角色台词变幻莫测,忽而谐谑调侃,忽而深情款款,嬉笑怒骂任情挥洒,故事的喜剧元素叠出,相比于偏于表面化的王晶电影的喜剧表演模式,在看似随意的大开大合的表演中,隐匿了深沉细腻真挚的情感,充满了对世事人情的反讽意味。这种游戏式的表演造成一种陌生化的表演效果,它对现实困境的呈现以夸张变形的方式呈现出来,避免了观众感觉到被强制说教教育而拒绝接受的后果;同时引起观众的新奇感,在观众捧腹大笑之后,氤氲出悲凉绝望,黑色幽默成为这场盛宴的主角,酣畅淋漓的幽默表演背后透露出浓重的黑色阴影。

热闹与悲凉、游戏与真挚、浮华与深沉,在表层与深层的不断冲突激荡之下,《大话西游》表层的故事表述模式、演员表演方式与深层的主旨意蕴既相互抵牾冲突又和谐交融,使得观众在观看之时轻松愉悦、“无所容心”,随后又能感受到悠长的意蕴,电影的娱乐性与艺术性得到完美的融合。

二、《西游·降魔篇》——表演的杂糅

后现代的吊诡在于:它是对现代经典权威性的解构与颠覆,然而当某种后现代形态掌握了游戏规则,逐渐发展确立为新的游戏规则与合法性解说后,则具有了现代性。换言之,后现代性是一个动态性的开放性过程,而非一个静止的名词。挟《大话西游》之余威,刘镇伟又编导了《情癫大圣》(2005年),虽然依旧是以《西游记》为蓝本,对唐僧与白龙马的故事进行了颠覆,然而这部作品深陷在《大话西游》的巢窠之内,除了情节想象奇特、表演夸张外,意蕴匮乏,了无新意。虽然唐僧的扮演者为偶像明星谢霆锋,但由于表达主旨深度不足,整部影片的表层表演与内部意蕴缺乏冲突激荡,这部闹剧只是一部表层表演热闹的喜剧而已。据说在拍摄《大话西游》时,化名为“技安”的编剧刘镇伟拿出的只是一个剧本大纲,孙悟空的许多经典台词出自周星驰之手,周星驰的参与策划与表演,是《大话西游》不可或缺的亮点。在《大话西游》阴影覆盖之下的《情癫大圣》,只是对《大话西游》不太高明的模仿,缺乏对现实解构颠覆的冲动,后现代意义乏善可陈。

2013年,由周星驰编导的《西游·降魔篇》公映,在这部据说为周星驰多年酝酿而成的电影里,对唐僧与孙悟空等师徒四人前往西天取经的故事进行了彻底的颠覆:唐僧不再是一位天生的六根清净之人,作为一个能力有限的职业驱魔人,常年拿着师傅交予的《儿歌三百首》不断地驱除妖魔,屡败屡战,在驱魔过程中遇到了另一位驱魔人段姑娘并产生隋愫,当段姑娘死去时,唐僧大彻大悟,《儿歌三百首》化为金刚之音收服了“妖王之王”孙悟空;沙僧前生救了一个孩子,却被当成人贩子打死沉尸江中,满腹恨意化为鱼妖报复渔民;猪八戒深爱自己的妻子高小姐,高小姐却嫌弃猪八戒丑陋,与他人勾搭成奸并谋害猪八戒,猪八戒幻化为美男残杀报复人类,这二人经历不再是原著中犯罪(恶)——赎罪(善)的过程,而是颠覆为由拯救(善)——毁灭(恶)的过程;而孙悟空也不再是一个挑战权威的英雄形象,而是一个生性残忍、心机阴沉的“妖王之王”。所有前往西天的取经者,不再是原著中为了拯救自身、普度众生的崇高目标,而是在经历了人世善恶冷暖之后无从选择,被迫踏上追寻人生终极意义的探索之旅。

《西游记》的经典人物形象经过《西游·降魔篇》的全面颠覆,延续了《大话西游》中的悲剧性意义,相比《大话西游》,《西游·降魔篇》的演员将儿童游戏式表演收敛了很多,杂糅了传统的演员表演方式与对传统表演的解构。电影中颠覆最大的表演莫过于猪八戒与孙悟空这两个人物:幻化的猪八戒为经典传统戏剧英俊小生的扮相,他的出场伴随着京剧的铿锵鼓点,举手投足皆为京剧武生式的动作表演,一动一静充满了京剧小生的美感,而当他张嘴说话,野猪獠牙的突现及其嚎叫让人惊诧,记忆深刻,外在丑陋心灵纯净与外表优雅内心残忍的变形表演,折射出对现实生活中那些表里不一的人类之相的嘲讽;孙悟空作为“妖王之王”,演员表演淡化了传统表演中行为的“猴相”,而是通过演员表情与语言的细腻表演,表现出心理狡猾的“猴相”;影片中戏仿式的表演出人意料而具有喜剧色彩,空虚公子坐着车子带着四个白衣飘飘的女子从远处缓缓前来,让人想起《天龙八部》中的星宿老怪的出场,而四个白衣女子只是空虚公子廉价雇来的村姑,面相丑陋,言语粗鄙,追求飘飘欲仙形象的空虚公子欲盖弥彰,表演夸张,形成了强烈的反讽效果。

《大话西游》最初在香港和大陆放映时,观众对夸张的儿童游戏式的表演并不接受,感觉太过于夸张吵闹,然而随着时间的沉淀,其后现代性意义逐渐被人们接受,在大陆有渐成经典之势。周星驰改编的《西游·降魔篇》,影片整体氛围趋于经典的《西游记》影视剧与具有鲜明的后现代性的《大话西游》之间,参照周星驰编导的其他电影进行推断,这种调和应当是出于周星驰自身对于电影的认知:将个人的特色与大众的普遍接受能力结合起来,既具有鲜明的个性色彩又能够为大众所接受。人类表演学创建者理查德.谢克纳认为:“传统的文化读写能力正在两极化一种低级的恐怖出版物、小报文化能力和一种高级文化能力。被挤压的是中级别的或者大众的文化能力。”与《大话西游》相比,《西游·降魔篇》整体表演趋于折中杂糅,其所照顾的正是“中级别的或者大众的文化能力”。

三、《西游记之大闹天宫》——数字化影像对演员表演的冲击

后现代主义理论代表人物美国社会学家贝尔认为,后现代美学是一种视觉美学,电影所造成的晕眩力、冲击力与观众追求新奇刺激的目标相合拍,艺术不再是高于生活的永恒,它只是一个行为或事件,因此,后现代主义的艺术家在艺术表达上,感情化魅力退化,只好以感官的震动与冲击力取而代之。2014年初公映的《西游记之大闹天宫》以视听效果极其震撼的形式吸引了大量的观影人群,其摄制与表演特点成为当下所谓“电影大片”的普遍特色。

随着电影产业全球化的驱动,《西游记之大闹天宫》作为一部魔幻片,试图消弭中西方文化差异,将具有草根特色的孙悟空与以玉帝为代表的天庭拮抗的传统故事,改编为以玉帝为代表的神界与以牛魔王为代表的魔界的对抗:孙悟空为了个人的永生、权力、爱情,在牛魔王的欺骗诱惑下,与玉帝对抗,与原著追求人性自由、充满叛逆精神的孙悟空形象相比,电影中的孙悟空被解构为更具有个人私欲的形象;而玉帝则一改原著中的昏聩无能的性格特征,被重塑为看重亲情、心怀善意的神界领袖;电影中的二郎神自以为空负才华却在神界不被重用,成为牛魔王颠覆神界的利用工具。电影对人物的解构使得人物形象更具有人间香火气,演员阵容也非常强大,可谓大腕云集:扮演玉帝的周润发、扮演孙悟空的甄子丹、扮演牛魔王的郭富城、扮演二郎神的何润东……然而,这部电影予人深刻印象的并不是这些演员的表演,而是视听觉极具震撼的游戏化数字化影像,为了突出电影的恢弘气势,占影片比例极大的激烈打斗场面多以纷繁奇特的远景进行呈现,这些奇诡华丽的宏大神魔交锋画面在数字化技术的处理下炫目张扬,而镜头对演员的表演不再关注,演员的表演空间被一再地忽略压缩。换而言之,强大的数字化影像表演对演员的表演带来了强烈的冲击,这是当前电影面临的一个普遍问题的缩影——电影游戏化影像的发展与演员表演被弱化的问题。

在传统的电影中,人与人、正义与邪恶的冲突通过演员的行为表演来呈现,随着技术现代化的发展,在大众消费文化的推波助澜下,以往通过演员来展现具体的人与人之间的冲突被宏大的游戏化场面替代,戏剧冲突依然强烈,故事段落整体基本未变,而关注焦点却发生了转变——由演员的表演(细腻的表情、肢体语言、不同节奏的人物对白)为核心转换为奇特的仿电子游戏化的打斗场面,演员表演被置于次要层面,细微的多层次的呈现人性内心本质的行为表演被宏大的场面替代,由此形成了一种悖论:故事构置上表现出迥异于以往的电影理念,对人性进行深层次的挖掘与不断的解构;而故事的视觉呈现上却忽略了人物个体的细腻表演,转而追求宏大的视觉冲击效果与虚拟的数字化影像表演。

这种日益发展的电影表演交流焦点的转换形式,表现出当前人们“视觉文化”的兴趣变化,对关注的目标、兴趣欲望发生了转移,“许多人类表演学实践者抵制或反对着全球资本一体化的势力。很少有人承认,这种势力从字面上讲,比我们更懂得如何去表演。效率、生产、活动和娱乐,用一个词来表达便是表演,引发并推动了无数的活动”。电影逐年增长的票房背后意味着它巨大的集群能力,这种关注宏大场面(非宏大事件)的叙事表演,忽略演员个体对角色深层次表演的挖掘需求,提示出一种新的社会意识的渐行渐强:人类对外在的娱乐化的追求大于对自身内省的需求,在追求多元化自由化丰富化生活的表象下,以对具有震撼性的游戏化表演的关注,来漠视或避免关注自身精神,借此释放自身压力,以外在的喧哗热烈满足或麻醉内在本我的空虚与欲求,娱乐身心。

这种新兴的吸引观众耳目的游戏场面的大规模应用与表演,成为一种流行的电影包装元素,观众在这种流行的外在包装中体验到震撼新鲜的情趣,身心获得极大的娱乐性游戏性体验。问题是,在数字化影像拓展了无限可能的想象性空间与表演空间之余,这种大型的仿电子游戏的数字化影像表演正日益成为当下电影(尤其是大投资电影)流行的常规样式,这种样式能否像好莱坞戏剧性电影那样长久存在并被不断翻新使用,成为席卷全球的样板形式?甚至像一些从事数字影像化表演研究者预测的那样,在未来,数字影像将会取代传统的现实主义拍摄、取代演员的表演?这些问题都有待于时间的检验。相对于国产电影而言,在目前,如何将这种具有视听觉震撼性的游戏性表演与电影人物形象的深入挖掘塑造完美地融合,对于电影的制作者与表演者都是一种挑战。

结语

作为“表演”,必然有预设与臆想中的观众,电影以《西游记》这个传统小说为母题,以传统文化为蓝本,在后现代背景下不断地进行的表演漂移,表现出了表演历史自身的运动感与流动性,这表明电影表演在不断地调试自己的姿态,在不断发展变化的社会语境中与文化形态接合融汇的过程,在《西游记》具有后现代性的电影改编过程中,这种以震撼性的数字化场面不断侵蚀个体化细腻表演的趋势虽为个案,但也代表了近年来电影“大片”的一种近乎模式化的趋势,虚拟的数字化表演与演员个性化表演的矛盾是摆在当前电影表演面前的一个时代性课题。