软土地区上部结构—基础—地基共同作用数值模拟

2015-09-11王道华

王道华

(江苏省有色金属华东地质勘查局,江苏 南京 210007)

1 概述

桩筏基础是目前高层建筑中普遍采用的一种基础形式,尤其是在软土地区,地基沉降是设计中主要考虑的因素[1-2]。目前工程界广泛采用的常规设计方法则是先把基础的刚度视为无穷大,求出上部结构在基础顶面处的固端反力,再把该固端反力反向作用于基础,在考虑地基基础共同作用的条件下计算基础内力和地基变形[3]。对地基沉降的真实情况不太清楚,同时对基础的设计存在着估计不足或浪费。国内外对框架核心筒—基础—地基的研究主要集中在施工技术及工程应用方面,而对其数值模拟优化方面研究较少。

本文以江苏某市某高层办公楼为例,建立了软土地区框架核心筒—基础—地基共同作用有限元模型,对比了考虑共同作用与不考虑共同作用的地基沉降和桩筏基础的内力情况。同时,在此基础之上,分析了改变桩长和桩径对地基沉降和基础内力的影响。对软土地区的建筑工程设计、施工具有一定的参考价值。

2 工程简介

图1 结构平面布置图(单位:mm)

工程位于苏南,框架-核心筒结构地上21层,地下1层。地下室和底层层高5.35m,标准层层高4m。上部结构和基础的混凝土强度等级均为C45,泊松比取0.2,混凝土容重取25kN/m3。核心筒外墙厚度为475mm,内墙厚度为300mm。柱有3种截面形式:800mm×800mm、800mm×1200mm、1100mm×1200mm;主楼筏板厚2.05m,车库防水板厚0.5m。结构平面布置如图1所示[4],基础采用桩筏基础,桩长35m,桩径800mm。

3 数值模拟

3.1 计算参数

模型断面如图1所示。本文梁、柱采用BEAM44单元,楼板和筒体墙采用SHELL63单元[5]。桩采用弹簧单元,筏基采用SHELL181单元。本文地基粘性土模型采用Drucker—Prager材料模型,砂土采用Mohr-Coulomb模型(MC),MC模型有4个参数,即粘聚力c、内摩擦角φ、泊松比ν和弹性模量E。基底以下土层的相关参数见表1。本文地基土采用SOLID95单元[6]。

3.2 计算过程

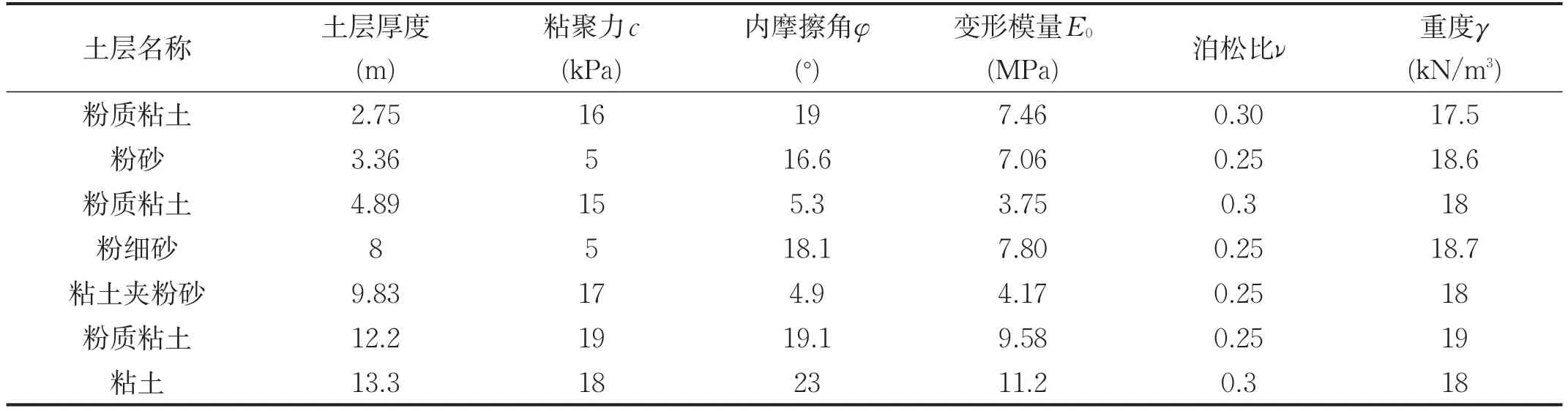

表1 地基参数

建立模型,参考表1设置材料参数和计算参数,设置边界条件,划分网格,再开始设置分析步,完成后提交分析,分析过程分为2部分:第一部分是地基土地应力平衡,通过geostatic分析步来实现;第二部分是将建筑物分为5个分析步逐次加载。

4 分析和讨论

本文在不改变桩长桩径下对比了不考虑共同作用与考虑共同作用地基沉降和基础内力分析。在此基础之上,考虑上部结构—基础—地基共同作用,将该工程问题进行优化[7],分别改变框架和核心筒下桩长与桩径,分析了桩长与桩径对地基沉降和基础内力的影响。具体讨论情形如表2所示。

4.1 不考虑与考虑共同作用下地基沉降和基础内力分析

表2 对比分析情形

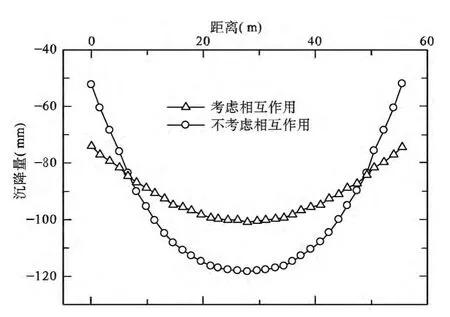

图2为长度方向中心线地基加载结束后的沉降曲线,不考虑相互作用的情况下,最大沉降发生在核心筒中央,沉降量为118mm,最小沉降量发生在边柱为52mm。而考虑相互作用后,核心筒中央沉降减小到99.8mm,但是边柱沉降增大到73mm。2种方法的差异反映了结构的“边柱增载效应”。考虑共同作用后,边柱轴力增大,导致其下部区域土体沉降增大,而中柱有卸载倾向,其下部土体的沉降要相对变小。从宏观上讲,由于上部结构的刚度贡献,考虑共同作用后基础的差异沉降明显减小,共同作用法得到的最大沉降差为26.8mm,而常规法为66mm。

图3为长度方向中心线基础加载结束后的弯矩响应图。考虑相互作用和不考虑相互作用的弯矩分布完全不同,主要反映在核心筒附近,由于上部核心筒的刚度较大,核心筒处的地基弯矩非常大,达到了3000kN/m,而不考虑相互作用的情况下,核心筒中部的弯矩很小,沿长度方向的弯矩图分布不均匀,而考虑共同作用,基础整体弯矩分布趋于均匀,说明筏板由柔性变为刚性。不论是否考虑共同作用,弯矩存在反弯点,出现在有结构物作用处,如柱、墙下;最大弯矩发生在框架和核心筒交界处。

图2 长度方向中心线地基沉降

图3 长度方向中心线基础弯矩

4.2 优化设计

从图2和图3的结果可以看出,考虑相互作用之后,计算得到的不均匀沉降值明显降低,弯矩分布均匀性得到改善,但是实际基础的整体弯矩偏大。考虑该工程的不均匀沉降仍然偏大,以及基础的内力分布形式不均匀,现将基础进行优化,主要考虑到2个方面:

(1)核心筒下的弯矩偏大,可以考虑增加核心筒下的桩长,并减小框架柱的桩长。

(2)核心筒下的沉降偏大,可以考虑增加核心筒下的桩径,并减小框架柱的桩径。

(3)具体的分析参数见表2,下面分别进行分析。

4.3 桩长对地基沉降和基础内力的影响[8]

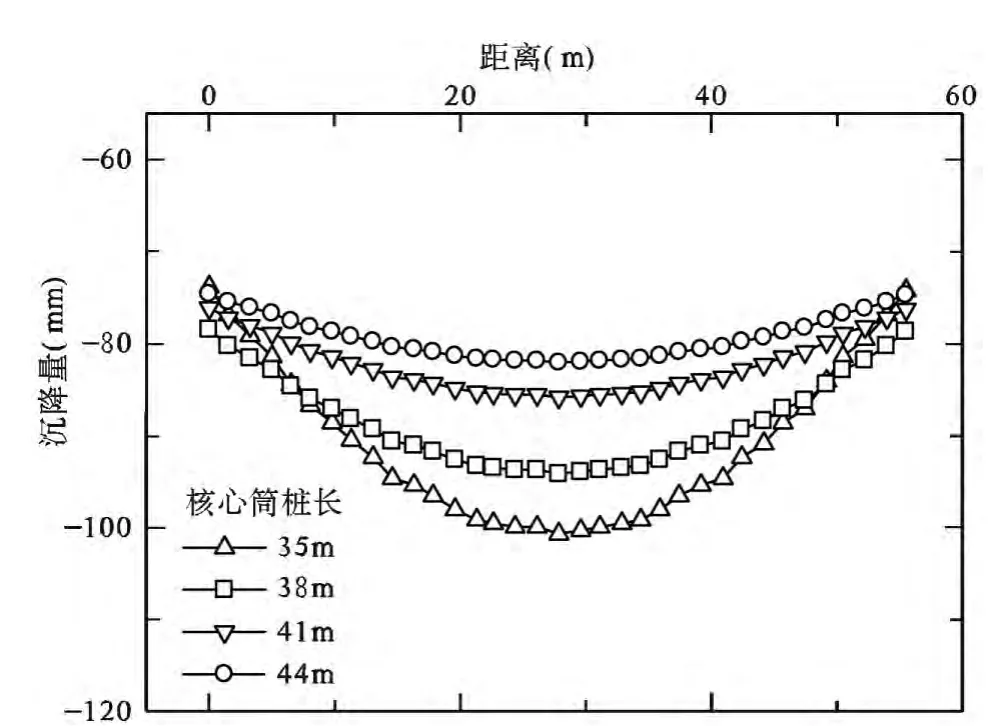

图4为桩长改变对地基沉降的影响,增加核心筒桩长到38m、41m和44m时,位于核心筒中间处的最大沉降减小至94mm、86mm和82mm。而减小框架柱下的桩长仅使得框架边柱处的基础沉降值略微增加。并且,当增加核心筒部分桩长不仅可以减小最大沉降,而且基础变形趋于均匀。

图4 桩长对地基沉降的影响

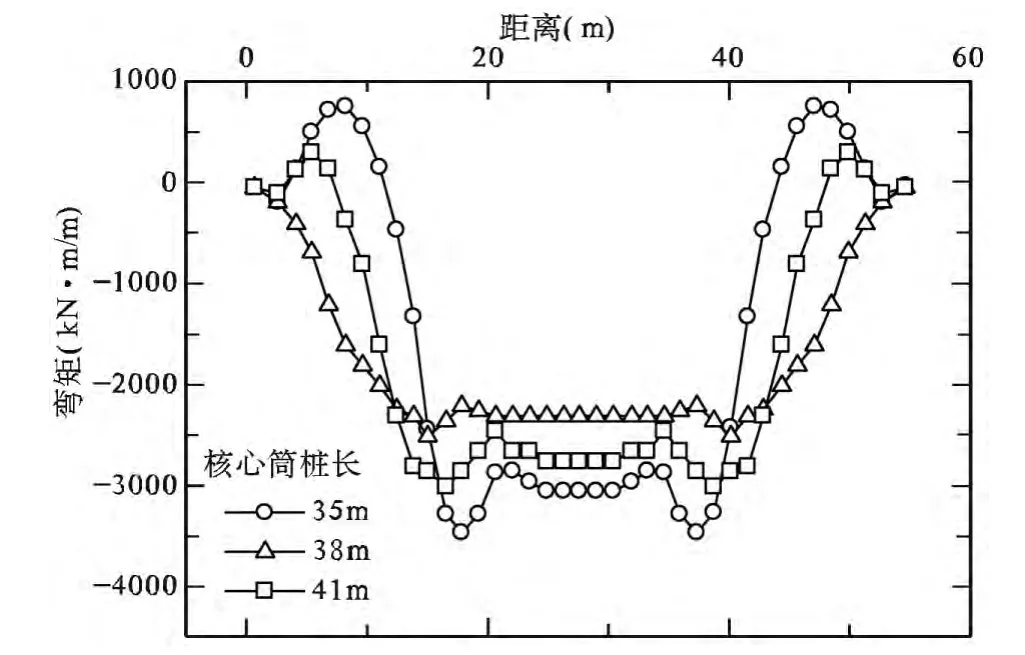

图5为桩长改变对基础内力的影响,随着增加核心筒部分桩长,基础最大弯矩减小,反弯矩逐渐消失,弯矩分布趋于均匀。产生上述现象的原因主要是桩长分布改变后,基础和地基作用力发生改变,中间部位的反力增大,边缘部位的反力减小,弯矩图发生变化。从图4和图5我们可以得到,改变核心筒下基础桩长,可以有效地减小总沉降并使基础弯矩分布均匀。

图5 桩长对基础内力的影响

4.4 桩径对地基沉降和基础内力的影响

图6为桩径改变对地基沉降的影响,增加核心筒桩径到850mm、900mm和950mm时,位于核心筒中间处的最大沉降减小至86mm、82mm和80mm。可见增加核心筒处的桩径到900mm时就可以达到增加桩长到41mm的效果,并且沉降差相比增加桩长显著减小。可以认为,增加桩径相比较增加桩长,桩体刚度的提升更加明显,基础的整体刚度增加,沉降差减小。

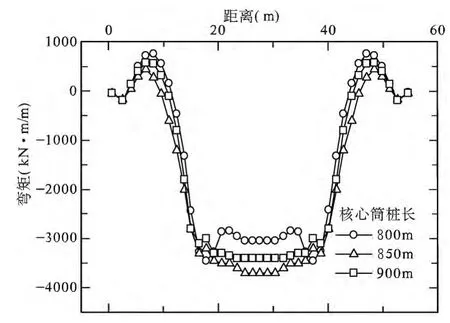

图7为桩径改变对基础内力的影响。随着增加核心筒部分桩径,基础最大弯矩有所增加,核心筒处弯矩分布趋于均匀,但是框架下的基底弯矩分布随着桩径的改变不是很明显,依然在靠近核心筒处产生突变。产生上述现象的原因主要是桩径增大后,核心筒处的基底刚度变大,承受的弯矩变大。

图6 桩径对地基沉降的影响

图7 桩径对基础内力的影响

5 结论与建议

本文以实际工程为例,分析了不考虑共同作用与考虑共同作用地基沉降和基础内力[9],以及改变框架和核心筒和框架柱下桩长与桩径对地基沉降和基础内力的影响。主要得出以下结论:

(1)由于上部结构的刚度贡献,考虑共同作后,基础最大弯矩减小,内力分布趋于均匀;地基最大沉降减小,且沉降分布趋于均匀。

(2)增加中心区域桩的长度和直径,基础的弯矩和地基沉降可进一步减小,且其分布均区域均匀。故在地基沉降允许范围内,可以适当调整桩长或桩径,以优化基础设计。

[1]周正茂,赵福兴,侯学渊.桩筏基础设计方法的改进及其经济价值[J].岩土工程学报,1998(06).

[2]赵锡宏.上海高层建筑桩筏与桩箱基础设计理论[M].上海:同济大学出版社,1989.

[3]宰金岷,宰金璋.高层建筑基础分析与设计——土与结构物共同作用理论与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,1993.

[4]赵雪娟,孙中任.断面图绘制过程中的地形改正[J].物探与化探,2011.

[5]张波,盛和太.ANSYS有限元数值分析原理与工程应用[M].北京:清华大学出版社,2005.

[6]俞茂宏.岩土类材料的统一强度理论及其应用[J].岩土工程学报,1994(02).

[7]潘向军,王守君,张静芳.某超高层建筑结构选型及设计[J].河南科学,2012.

[8]樊敬亮,程知言,胡光云,等.建(构)筑物下管桩长度检测方法[J].物探与化探,2007.

[9]董建国,赵敏宏.高层建筑地基基础—共同作用理论与实践[M].上海:同济大学出版社,1997.