“导引—生成”课堂教学改革在高中生物教学中的应用

2015-09-10王平

王平

随着基础教育课程改革的全面推进,课堂教学改革也就自然成了课程改革的核心。在此背景下,我校根据实际开展了一系列的实践活动:建设“U”型学习小组,再造教学流程,形成统一的导学案范式,通过培训强化师能,使课堂由“教师中心”转向“学生中心”,让学生变“要我学”为“我要学”,使他们从“不会”到“学会”再到“会学”,从而提高了课堂教学效益。

在这些实践活动中,笔者也发现一些问题:例如,教师引导技能不足从而导致学生在某些环节呈现盲目、无序的状态;教师问题设置随意,缺乏深度和广度,从而导致师生互动相对低效;把课堂还给学生以后,教师常处于“课堂掌控”与“否定预设”的矛盾中,对课堂中生成的问题不能及时解决,更不能合理有效地使用课堂上的生成资源,没有形成动态生成的教学观……这些问题制约了课堂教学改革的顺利进行。为了突破“瓶颈”,在课堂上真正体现学生的主体与教师的主导相结合,让师生成为一个学习共同体,实现师生的共同进步,共同发展,故提出“导引—生成”的课堂改革思想。

“导”是指教师对学生在正式进入课堂教学前的指导和引导,主要是指以“导学案”为载体的“导学”。“引”是指在“导”的基础上,教师在课堂上组织教学时的方式与其他辅助。“导引—生成”可分为三个层级:兴趣引起——问题引进——思想引领。“生成”强调的是学生在课堂上“生成什么”,具体指学生在课堂教学实施前教师的“导”和课中教师的“引”,通过课堂教学过程中的自主、合作、探究、分享、反思、总结等实现动态生成。“生成”包括以下两个方面:对学生而言,是指生成问题、生成方法、生成新知、生成知识体系、生成能力、生成发展等;对教师而言,是指生成教学方案、生成理念、生成教学智慧等。“导”是“引”的前提,“引”是“生成”的基础和条件,“生成”是“教学活动”的目的。“导引—生成”是有效完成教与学的两个不可或缺的相辅相成的组成部分。“导引”是教的艺术,“生成”是学的升华。

1 设计思想

按照“导引—生成”教学改革思想,将“降低反应活化能的酶”这节课分为三个部分:

(1) 导学案为载体,引导学生自主学习,激发学习兴趣。

(2) 以问题为引导,让学生在解决问题的同时掌握实验设计的基本方法。

(3) 以分组实验为过程体验,让学生在实践中掌握实验的基本步骤,生成实验设计的基本思想,在师生交流学习中学会合作、讨论、评价、反思及应用的能力。

2 教材分析

本节课是高中学生第一次系统地接触到生物学实验。通过本节课的学习,学生可以深刻理解酶能够降低化学反应的活化能,学会实验设计及操作的基本步骤、基本原则,并能够正确运用,解决生活中的实际问题。

3 学情分析

学生对酶的认识有限,但对催化剂比较熟悉,教师可以此作为切入点进行教学。经过初中阶段的学习,学生已具有一定的实验操作能力和实验设计基础。通过分组实验、交流评价、教师的启发和引导,使学生掌握实验设计的基本原则、实验的基本步骤,并且能够灵活运用。

4 教学目标

(1) 理解酶在细胞代谢中的作用、本质。

(2) 学会科学家实验方法和探究精神,认同科学是在不断的探索和争论中前进的,并进一步掌握实验产生的过程,为下一步设计实验奠定基础。

(3) 学会实验操作的基本步骤,学会控制自变量和无关变量,观察和检测因变量的变化以及设置对照组,掌握实验设计的基本原则。

(4) 在小组学习中,学会合作与交流、分享与评价;在师生互动中学会质疑与追问,总结和归纳,逐步从学会到会学,形成学习学科的基本思想和方法。

5 教学重难点

(1) 酶的作用和本质;

(2) 酶能够降低化学反应的活化能;

(3) 实验操作的基本技能及实验设计的基本原则。

6 教学流程

6.1 准备阶段

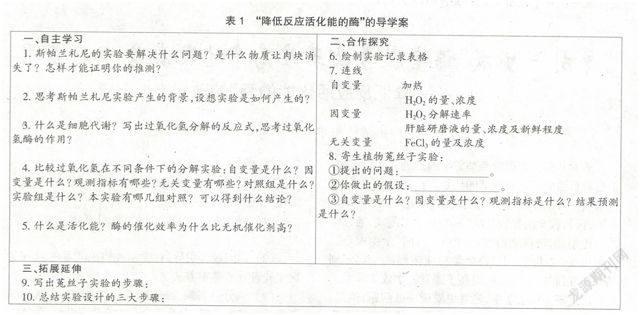

设计的导学案见表1。

设计意图:在整个学习过程中,导学案为学生起到思维导航的作用。整节课的主体内容贯穿于导学案中,可以指导学生看书和思考,也兼具学习笔记和课堂检测的作用。

6.2 “导引—生成”的过程

(1) 分组交流,解决问题。

设计意图:“分组交流”可以让学生在交流中弥补不足,也让教师真切了解到学生在自主学习中生成的问题,对课前的预设进行调整或补充,增强对学生学习指导的针对性。

教师讲解:生命科学是一门实验科学,“降低化学反应活化能的酶”这一节是高中生物第一次对生物学实验的系统的介绍,今天就让我们一起走进实验,体会实验中的奥妙世界。请翻到课本78页。你们通过课前的自主学习,可能已经解决了一些问题,同时也产生了一些新的问题,现在通过组内交流解决。

(2) 创设情景,引入新课。

设计意图:兴趣是最好的老师,学生通过了解科学家如何从日常生活现象入手,到设计实验解决问题的过程,学习科学家的探索精神和探究方法。教师通过提问,引导学生深入思考实验设计的思路及巧妙之处,让学生对科学实验产生浓厚的基础,为进一步的学生分组实验打下基础。

观看视频,教师讲解:课本首先介绍了1773年这个实验。这个实验来源于一个生活中常见的现象:鸡吃石头!很久很久以前的人们和你们一样困惑,他们的猜想是坚硬的石头可以帮助鸡磨碎食物,从而得出这样的推测,而斯帕兰札尼对这个推测有质疑,于是实验就这样产生了。

教师提问:实验是如何产生的?(生活现象→提出问题→作出假设→设计实验)

学生观看视频:一个细小的金属笼子内有一个肉块,让鹰整个吞下去。10 h后取出笼子,肉块没了!

教师提问:① 为什么要用金属笼子?(避免肉块与胃直接接触,排除物理性消化)

② 斯帕兰札尼的实验要解决什么问题?(鸟类的胃是否只有物理性消化?)

③ 什么物质让肉块消失了?(胃内的化学物质)

④ 怎样才能证明你的推测?(提取胃内的化学物质单独与肉块接触。)

(3) 分组实验,体验生成。

设计意图:让知识在体验中生成。教师利用生物学科的特点,让学生通过相互协作、实验操作,对实验过程中出现的现象进行观察和思考,得出结论,并且在体验过程中掌握实验的基本步骤和基本技能。这样的学习才真正体现了学生的主体性和主动性,学生通过这个过程学到的知识才是深刻的。在操作之前,教师要求学生从选材及实验记录等方面思考并做好相应的准备。在操作过程中,教师巡视,发现问题,及时指导解决。

教师讲解:通过前面的学习,我们知道细胞是新陈代谢的基本单位,细胞内也有许多的化学反应,统称细胞代谢。反应中还会产生不少对细胞有害的物质,如过氧化氢(俗称双氧水)。而我们的细胞中有过氧化氢酶,这种酶在肝脏细胞中特别多,它能将过氧化氢及时分解。

教师提问:这与肝脏的什么功能相适应?(解毒)

教师讲解:这也体现了生物体结构与功能相适应的特点,选择肝脏做实验材料说明了选材的科学性。

教师提问:为什么要研磨?(增大底物与酶的接触面积)

教师讲解:过氧化氢酶到底在化学反应中起到什么作用,课本用了“比较过氧化氢在不同条件下的分解”这个实验来阐述。首先我们要设计一个实验记录表格。

教师提问:设想一下,实验应该记录哪些内容?

教师展示实验记录表格,请学生按照课本要求做实验,在学案上画好表格并做好记录。

小组合作,完成实验,观察实验结果,做好实验记录。

(4) 分析评价,提升能力。

设计意图:评价过程既是对实验过程的反思,也是对实验设计的总结,通过教师所设计的一系列具有逻辑性的问题,层层追问,引导学生深入分析实验过程及设计目的,从而让学生最终得出实验设计的基本思想即三大原则。同时教师对学生课堂学习的效果进行了及时检测,通过信息反馈掌握学生的学习情况并及时调整。

教师提问:实验过程主要有哪些步骤?实验结果如何?(首先对4只试管进行分组编号,都加入过氧化氢2 mL。然后对4支试管进行不同的处理:2号试管加热90℃,3号和4号试管分别加入2滴氯化铁和肝脏研磨液。)

教师提问:1滴肝脏研磨液中假如有a个过氧化氢酶分子,那1滴三氯化铁中的分子该是多少个呢?请观察1~4号试管中气泡产生量。进一步对3、4号试管用点燃的卫生香检测,观察3~4号试管的反应是什么?

教师要求学生完善实验记录表格。

教师提问:这个实验比较了过氧化氢在这几种条件下的分解速率,什么叫自变量?(人为改变的)具体是什么?什么叫因变量?(随自变量的变化而变化的)具体是什么?观测指标是不是因变量?在这个实验中我们看到的是什么?(气泡产生量)

教师讲解:气泡产生量是观测指标,用这个来表现分解速率。分解速率是因变量,教师要引导学生从实验的题目中找自变量和因变量。

教师提问:为什么都加2 mL过氧化氢溶液?如果不同会怎么样?如果是观察相同的足够长的时间,气泡产生量会是什么情况呢?教师引导学生得出结论:在实验中必须要遵守等量的原则。

教师提问:过氧化氢的量既然可以影响分解速率,那它是不是自变量呢?如果是无关变量,它与实验无关吗?

教师讲解:确保实验中只有自变量不同,这也是实验中必须要遵守单一变量的原则。只有控制好无关变量才能体现实验结果的科学性。除过氧化氢的量以外,还有没有其他无关变量?

教师提问:这四组中能不能不要第一组?它起什么作用?这是高中生物课本上最常出现的实验:此类实验有实验组和对照组之分,在这个实验中,对照组是什么?它为什么可以作为对照组呢?(已知结果)将未知结果的组作为实验组与已知的对照,就可以从未知走向已知!那这个实验中有几组对照呢?(3个)它们分别可以得出什么结论呢?只有通过比较才能得出结论,因此实验中还必须要遵守对照的原则。

(5) 观察比较,深入理解。

设计意图:活化能的概念较为抽象,学生通过实验对无机催化剂和酶的作用效果已有了比较,再通过观看形象直观的视频,进一步理解活化能的概念及酶作用的机理。

学生观看酶作用机理的视频,小组交流讨论,分析几个实验条件的不同作用。

教师提问:什么是活化能?(从常态到容易分解的活跃状态,这部分能量就是活化能)为什么会出现4号试管中反应原催化效率比3号试管中的高?加热与催化有什么本质的不同?(加热直接使过氧化氢得到能量,催化的作用是降低活化能,而酶的作用更显著。)

(6) 设计实验,拓展延伸。

设计意图:通过观察视频中的生活现象,让学生能学习科学家的探究方法和探索精神。通过小组合作设计实验,检测学生的能力达标情况,并引导学生进一步深入思考,形成实验设计的基本思想,并且能运用到日常生活在解决问题。

教师播放植物的奥妙世界视频(科学家发现菟丝子在很短的时间内找到宿主植物寄生),请学生根据视频及提供的材料用具回答导学案的第8题提出的问题并合作探究,设计实验“探究菟丝子是否依靠嗅觉找到宿主”。

教师提问:这个实验的自变量、因变量是什么?设计思路是什么?(引导学生注意选材的数量、放置的距离、观测指标等问题)

学生继续观看视频,了解科学家的实验过程,思考:科学家直接提取物质是否更严密呢?(排除颜色等因素)

最后教师引导学生总结归纳实验基本步骤。

7 教学反思

在四川省送教活动中,笔者分别在三个地区上了这堂课,总体效果很好。教师以导学案为载体,以小组学习为基础,让课堂的交流合作能真正实现。教师在设计教学时要从生活中学生感兴趣的现象入手,由教师的问题引进,吸引学生深入探究,在实验操作、合作交流、师生互动中,使学生逐步生成实验设计的基本思想,并能结合生活中的实际问题进行灵活运用,科学探究。教师采用该教学策略,在课堂中既能充分体现学生的主体性,也发挥了教师的主导作用。本堂课内容丰富,要达成目标需要师生高度配合。这就要求对学生的小组学习、展示交流等进行培训,也要求教师精心设计问题,课堂上能灵活应变,及时处理课堂中出现的问题,合理利用课堂资源,生成新的教学方案、教育智慧。由于教师在课前注重了导学案的“导学”,在课中加强了教师“引导”,才使课堂生成更加有效,并且真正实现了师生的共同成长。

参考文献:

[1] 刘建华.浅谈学案导学课堂教学模式的建构[J].教育理论研究,2009.

[2] 叶澜.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001.