整体设计,博采众长,因地制宜

2015-09-10张育旗

张育旗

新课程倡导“主动参与,乐于探究,交流与合作”,而“满堂灌”和“一言堂”的传统课堂模式已不能适应新理念、新课程下的课堂教学。随之而来的是,新的教学形式越来越多,如问题串教学、思维导图教学、微课教学、小组合作教学等。笔者在教学实践中发现,长期使用单一教学形式,不同教学环节不合适宜地采用某种教学形式,弊端甚多。经过长期总结反思,结合建构主义理论,笔者摸索出“整体设计,博采众长,因地制宜”的教学设计新思路,在高三复习课中能充分激发学生的学习热情,提高教学实效。

1 “整体设计,博采众长,因地制宜”的教学设计新思路

以往的教学设计中往往只重课堂教学设计,对课前、课后的教学延伸设计重视不够。因此,教师首先要树立一种整体设计的教学理念,课前、课后的教学延伸设计与课堂教学设计要整体考虑,科学规划,注重预、导、练三个阶段。课前预学案要采用多种形式,唤醒学生的记忆,提供其学习的支点;课上导学案要博采众长,因地制宜,增大课堂思维容量;课后练学案要精心组题,强基础,练考能,通过练习,学生既能发现知识与能力的薄弱环节,又能对知识点的考查形式做到察变化,明趋势。

2 教学目标

2.1 知识目标

① 概述动物和人体神经调节的基本方式和结构基础。

② 说明神经冲动的产生和在神经纤维上的传导。

③ 说明兴奋在神经元之间的传递。

2.2 能力目标

① 培养抽象思维能力和发散思维能力。

② 培养知识迁移能力及综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

2.3 情感、态度与价值观目标

① 感知生物学知识在生活实践中的应用,体验学以致用的成功感。

② 培养学会探究、思考、合作、交流的品质。

3 学情分析

学生在高二已学习过这部分内容,具有一定的知识储备,但由于本节内容信息量大,发散性强,难度高,学生往往存在遗忘、混淆概念、条理不清及理解不透等问题;特别是关于兴奋在神经纤维上传导在离子水平上的认知和对突触间神经传递产生兴奋或抑制的结果难以理解,给学生的学习造成极大困难。复习不只是对已有知识的简单重复,而是要让学生在已有的知识基础上,对所学知识有一个更深入的理解和认识,从而达到灵活运用的目的。

4 教学设计

4.1 预学案的课前学习设计

传统的预学案一般为填空式,形式单一。因此,笔者将预学案的课前学习设计分为四个部分:① 设计基础知识问题串,引领学生的预习;② 编组教材知识填空,强化学生的记忆;③ 教材识图,增强学生识图能力,为图形转换、图文转换奠定基础;④ 判断基础知识,提高学生的辨析能力,检验预习效果。这种设计使学生的课前自主复习有抓手,使学生在掌握旧的知识点的基础上,又能发现新的问题。

4.2 导学案的课堂教学设计

4.2.1 “反射与反射弧”的课堂教学

教师将“反射弧”的教学设计为三个环节。先由学生回答预学案的基础知识问题串,同学之间相互补充,教师纠正,以基础知识问题串来夯实基础。然后学生在教师的引导下再识别反射弧模式图,用箭头和文字写出反射活动过程;识别神经元结构图,在教师指导下画出神经元的简图,通过采用图形转换、图文转换的方法形成形象思维。反射现象的判断是该部分的教学难点,最后教师采用情景—问题—总结的方法突破难点。教师列举现象:① 草履虫能够趋利避害;② 含羞草的叶子被触碰后会下垂;③ 如果有人用针刺了你一下,你感到了疼痛;④ 头撞门眼冒金星;⑤ 用针刺激蛙的离体腓肠肌,肌肉会收缩。要求学生判断这5个现象是否属于反射,并总结出反射发生的条件。

4.2.2 “兴奋在神经纤维上的传导”的课堂教学

教师将“兴奋在神经纤维上传导”的课堂教学,设计为5个环节,不同环节因地制宜的采用不同的教学方法。

环节1:采用基础知识问题串教学。先由学生回答关于静息电位、动作电位、局部电流的问题,相互补充,教师纠正。

环节2:采用“动态展示、教师精讲”的方法教学。利用Flash动画动态演示并讲解兴奋在神经纤维上的传导过程,发挥多媒体教学与传统教学的优势。

环节3:采用“小组合作、模型建构”的方法,使学生深化理解与记忆有关兴奋在神经纤维上的传导过程。教师引导学生利用下面的文字和箭头及合理的连接词画出兴奋在神经纤维上的传导过程图。① 受刺激时,兴奋部位膜电位变为内正外负;② 局部电流;③ 电位差;④ 兴奋不断向前传导;⑤ 电荷的定向移动;⑥ 未受刺激时,神经纤维膜电位为内负外正;⑦ 相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,连接词是形成、产生、刺激。教师组织学生进行小组讨论,建构模型;并利用投影仪进行展示,不同小组之间进行比较。教师采用传统的讲授式教学,学生理解不深,记忆困难;而采用小组合作,模型建构的教学形式能深化理解,解决记忆难的问题。

环节4:采用发散联系,设计递进式问题串引导学生深度思考。教师展示细胞膜流动镶嵌模型,引导学生回忆A、B、D的名称以及a、b、c、d、e的运输方式(图1)。

教师设计的递进式问题串是:① 静息时,K+外流的运输方式是什么?K+外流后膜内的K+浓度高于膜外吗?② 兴奋时,Na+内流的运输方式是什么?Na+内流后,膜外的Na+浓度高于膜内吗?③ K+运入神经元的运输方式是什么?Na+运出神经元的运输方式是什么?④ 改变膜外Na+浓度,静息电位是否改变?⑤ 减小膜外Na+浓度,动作电位是否改变?这种教学形式有助于学生建立知识体系,深入理解各知识点之间的联系。

环节5:学习兴奋在神经纤维上的传导方向时,教师采用情景—问题—总结的教学方法。情景1:刺激离体神经纤维;情景2:脚踩铁钉缩脚。教师要求学生思考情景1和情景2中兴奋在神经纤维上的传导是单向还是双向,然后引导学生总结出兴奋在神经纤维上具有双向传导的特点,但刺激感受器时,兴奋在神经纤维上是单向传导的。通过创设情境和提示新旧知识之间联系的线索,启发诱导学生自己去发现规律,去纠正错误的或片面的认识。

4.2.3 “兴奋在神经元之间的传递”的课堂教学

教师将“兴奋在神经元之间的传递”的课堂教学设计为七个环节,不同环节因地制宜的采用不同的教学方法。

环节1:采用基础知识问题串教学,先由学生回答关于突触小体与突触的问题,相互补充,教师纠正。

环节2:采用图形转换、图文转换的方法来教学。教师引导学生识别突触的经典图(图2),回答:① 轴突与树突相接触,对应乙图中的A还是B?② 轴突与细胞体相接触,对应乙图中的哪个部分?然后画出突触的简图。

环节3:采用动态展示,教师精讲,发挥多媒体教学与传统教学的优势。教师利用Flash动画动态演示并讲解兴奋在神经元之间的传递过程。

环节4:采用小组合作,模型建构来深化理解与记忆兴奋在神经元之间的传递过程与方向。教师组织学生进行小组讨论,利用下面文字和箭头及合理的连接词画出兴奋在神经元之间的传递过程:①A神经元轴突末梢;②B神经元兴奋或抑制;③突触后膜电位变化;④突触间隙;⑤突触前膜;⑥突触小泡;连接词是神经递质、与特异性受体结合。同时教师利用投影仪进行展示,不同小组之间进行比较。最后,由学生画出兴奋单向传递的方向。

环节5:采用发散式问题串,深挖教材。人教版教材第19页中写道:“当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放一种化学物质——神经递质”。神经递质经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜(另一个神经元)上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,即引发一次新的神经冲动。这样,兴奋就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。教师设计的发散式问题串是:① 突触小泡形成相关的细胞器?② 神经递质释放的运输方式是什么?体现了细胞膜的结构特点?体现了细胞膜的什么功能?③ 哪种物质进入突触间隙?神经递质是否属于内环境的成分?④ 神经递质与什么上的特异性受体结合?体现了细胞膜的什么功能?⑤ 突触小体、突触后膜、突触上的信号转换分别是什么?这种教学形式不仅有助于学生建立知识体系,使他们深入理解各知识点之间的联系,还能引导学生重视教材,重视基础。

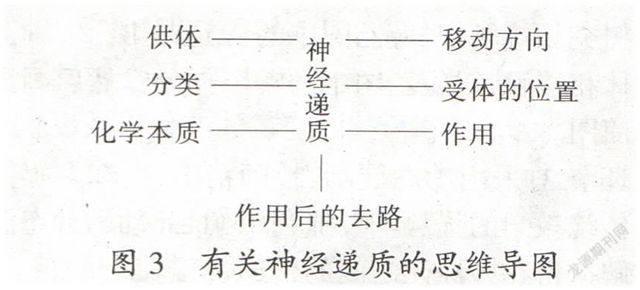

环节6:采用思维导图法总结有关神经递质的知识点,增进学生的理解与记忆。在实践教学中,笔者发现建构大的思维导图在一堂课上很难达到教学目的,而且对于学习能力一般的学生效果更差,因此改为构建小的思维导图,以达到有效教学的目的(图3)。

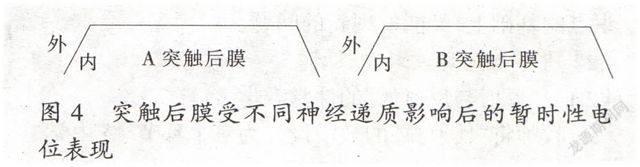

环节7:采用情景—问题—总结的教学方法,研究生物现象的原因。教师创设情景1:某神经递质作用于A突触后膜,引起Na+内流;另一种神经递质作用于B突触后膜,引起Cl-内流。教师要求学生在图4中标明受神经递质影响后,A、B突触后膜的暂时性电位表现。学生思考神经递质与特异性受体结合后引起后一个神经元兴奋或抑制的原因。

教师创设情景2:神经递质起作用后被分解或移走。并提问:① 若兴奋性神经递质作用后不分解会怎样?兴奋性神经递质移走受阻会怎样?② 突触后膜未发生膜电位变化,可能的原因是什么?③ 分析有机磷农药、可卡因、吗啡的作用原理。

4.2.4 师生归纳总结

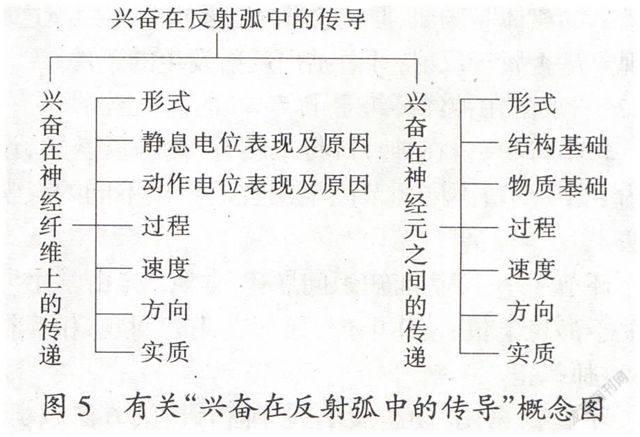

完成兴奋在神经纤维上的传导与在神经元之间的传递的教学后,教师引导学生将相关的知识用概念图(图5)。进行总结。

4.3 练学案的课后学习组织

本部分设计为两个环节:① 材料展示近几年新课标Ⅰ、Ⅱ卷、海南卷等课改省份关于神经调节知识点的高考题,要求学生练习后,分析高考中神经调节的考查形式,考查特点,考查趋势,变学习者为研究者;② 改编经典题,收集新题,科学组合,限时训练,使学生跳出题海,高效练习。

5 教学反思

本教学设计基于新课程理念和建构主义学习理论,即以学生为中心,在整个教学设计中通过问题引领、自主学习、合作学习、探究学习等,对已有知识进行主动梳理、整合、建构体系。这充分体现教师是意义建构的帮助者、促进者,而不是知识的传授者与灌输者;学生是信息加工的主体、是意义的主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。教学设计中,在重视课堂教学设计的基础上,教师也不能忽略课前、课后的延伸学习设计;在课堂教学设计上,博采众长,重视知识的生成性以及各个环节的设计,因地制宜,注重实效。