交通系统干部监督实践分析与对策研究

2015-09-10赵光辉单丽辉

赵光辉 单丽辉

摘 要:干部监督是交通系统维护优良政治生态、保护清明从政环境的题中要义。本文以交通系统干部监督为例,通过对干部监督维持政治生态的机理进行分析,指出干部监督的核心是程序明确,并从干部监督的边界、程序、规则三个维度提出了交通系统干部监督的对策建议,以期对我国交通系统干部管理水平的提高有所裨益。

关 键 词:交通系统;干部监督;政治生态

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2015)12-024-06

收稿日期:2015-07-20

作者简介:赵光辉(1976—),湖北汉川人,管理学博士,交通运输部青年科技英才,美国密西根大学访问学者,曲靖师范学院特聘教授,研究方向为交通战略、人才战略、交通法律;单丽辉(1979—),工学博士,交通运输部管理干部学院现代交通运输发展研究中心副研究员,研究方向为交通运输规划与管理。

基金项目:本文系交通运输部“交通青年科技英才培养项目”的阶段性成果;交通运输部软课题研究项目“交通运输系统干部监督现状、问题与对策研究”的阶段性成果,项目编号:2010-392-226-230;中国博士后科学基金资助项目“交通行政机关人才队伍建设研究”的阶段性成果,项目编号:20080431003。

干部监督是依法治国、从严治党的重要组成部分,属于政治生态的范畴。再好的技术,再完美的规章,在实际操作层面,也无法取代人自身的素质和责任心。之所以实行干部监督,原因就在于当政治生态遭受到破坏时即使有人发现,也无人制止。交通系统干部监督是国家干部监督系统中的一个子系统,但其与其它地方的干部监督不同,具有独特的行业特征。交通系统干部监督的本质目的是:及时处理发现的问题,防止出现事故,维护良好的政治生态。

一、对交通系统干部监督实践的调查分析

目前,我国交通系统共有59个部属单位,359个部管干部(经中编办批准的有41个部属一级事业单位,199个事业法人),领导班子成员大都在5-7人之间。这些部属单位主要包括行政管理、行政执法、公益服务、科研院校、新闻出版等类别,涉及航运管理、海事监管、救助打捞、船舶检验、公路水运规划设计研究等专业领域。截止2012年,交通运输部共有部管领导班子65个,班子成员327人,其中正局级领导干部77人,副局级领导干部194人。

本课题组在交通系统部属单位发出问卷调查表350份,收到问卷339份,在剔除空白和关键数据缺失的问卷后,获得有效问卷324份。在324份有效问卷中,党员293人,占90.4%;其他民主党派和无党派人士31人,占9.6%。部机关干部16人,占4.9%;部属单位的干部218人,占67.3%;省交通运输厅和地市县交通局90人,占27.8%。正司局级干部6人,占1.9%;副司局级干部32人,占9.8%;正处级干部90人,占27.8%;副处级干部79人,占24.4%;科级干部50人,占15.4%;副科级干部29人,占9.0%;一般干部38人,占11.7%。任职6年以上的100人,占30.9%;任职时间3-5年的89人,占27.5%;任职时间1-2年的65人,占20.1%;1年以内的70人,占21.6%。

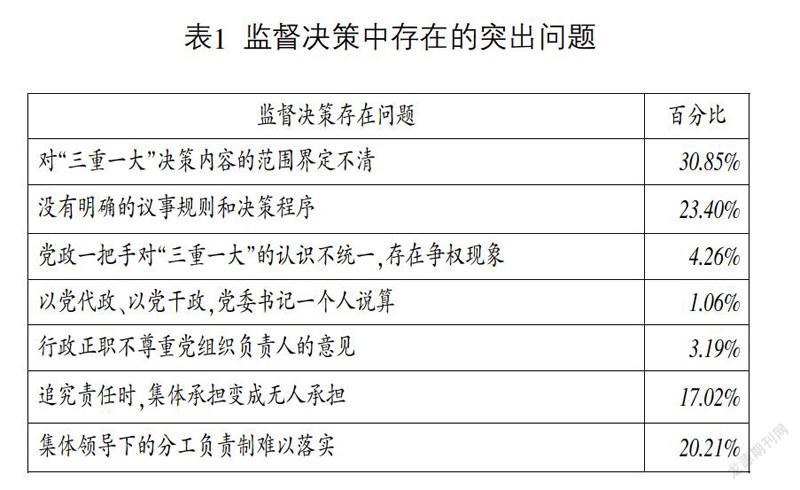

“一把手”作为干部监督的客体,是“少数中的关键”。因此,调查主要针对各级各层单位的“一把手”拥有哪些权力以及这些权力的界限。调查结果表明,受官本位思想的影响,一些“一把手”对“监督也是保护”的观点理解不透。有的“一把手”害怕由于监督而失去权力,因此消极对待监督;有的“一把手”认为自己不需要别人监督,不仅把上级的监督看作是对自己工作的干预,还把班子成员和群众的监督当作故意唱反调、找岔子,因而对监督持反对和反感的态度;有的“一把手”听不进批评和反对意见,认为监督是对自己的不信任和干工作的“绊脚石”。而有的班子成员认为决策是“一把手”的事,不必因为班子决策的问题同“一把手”撕破脸面,因此不愿态度明确地进行提醒和警示;有的班子成员完全看“一把手”脸色行事,在干部监督工作中放弃相互监督的权力;有的班子成员则沉默是金,直到“一把手”出事才开始表态。“一把手”自身认识上的偏差及班子成员的消极态度导致对“一把手”权力的制约和监督存在问题(见图1),这也使在重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用必须经集体讨论做出决定等工作难以落实,同时在监督决策中也存在问题(见表1)。在如何遵循权力运行的程序方面,虽然已经制定了议事规则、决策程序等制度,但过于原则化,其针对性和操作性不强,而一些具有针对性和操作性的文件如党风廉政建设责任制以及领导干部任期经济审计规定等,又很难落到实处,致使“一把手”长期处于监督之外。综上所述,笔者认为,“一把手”问题的存在,正是由于决策、执行、监督三项权责的责任主体及其所应负的责任界定不明确所造成的。干部监督做得好,干部政治生态就透明、健康、清明。除了“一把手”、副职、班子成员外,良好政治生态的营造也需要各方的共同参与。

二、交通系统干部监督存在的问题

⒈交通系统干部监督渠道比较单一。调查显示,交通系统干部监督在信息公开方面缺少措施及载体。一些领导班子在决策运行过程中遮遮掩掩,尤其对涉及干部职工切身利益和普遍关注的热点问题的决策基本不公开,其他人根本无法参与,更谈不上监督了。有的部属单位对干部的监督主要是依靠领导干部个人汇报和对相关资料的检查,难以综合反映其日常履职行为、思想状况、精神状态、工作和生活作风等情况,特别是对领导干部最容易出问题的八小时以外“生活圈”“社交圈”的监督缺乏手段,导致监督工作缺乏预见性和针对性。笔者认为,领导班子的民主决策机制缺少详细内容和具体标准,对需要集体决策的内容、范围、权限、项目、资金的性质和数量以及重要岗位的界定等不够恰当和清楚,与此相应的监督制度并不健全,这是民主集中制得不到贯彻执行的原因之一。

⒉交通系统干部监督执行力度不够。天下之事,不难于立法,而难于法之必行。以干部提拔的“提名”为例,调查显示,交通系统在干部选任工作中,由于领导提名的决定性因素较大,因而在一定程度上存在干部提名不规范的问题。此外,组织部门推荐、干部群众推荐、领导署名推荐、干部个人自荐等渠道也不够畅通(见图2)。笔者认为,提名作为干部选拔任用的入口,如果程序明确,就可以使监督者和被监督者都参与到行政过程中来,达到通过知情权、参与权实现监督权的目的。提名制度的设计,尤其要突出提名环节的民主监督,要有清晰的主体、科学的程序、明确的责任。

⒊交通系统干部权力运行不够规范。调查显示,交通系统在隐性权力显性化、显性权力规范化方面缺乏明确的制度要求,程序设计不够科学,责任追究制度也不完善。仍以干部提拔的“提名”为例,在提名时,除资历、学历、年龄等非根本性因素仍在起作用外,领导赏识、关系、家庭背景等外部因素也影响着干部的选拔任用。行业内干部的选拔任用仍表现为体制内循环的特点,公务员系统内部从低级到高级提升的情况比较普遍,从国有企业选拔进入交通系统担任干部的人员比例非常小,大批“体制外”的社会精英和优秀人才游离于交通系统之外,这既不利于交通系统人才队伍的建设,也不利于整个行业发展水平的提高。同时,由于公开程度不高,对发现的问题处理失之于软、失之于宽(见图3)。笔者认为,在干部选拔任用提名管控上,应明确“谁提名”“提谁名”“怎样提名”等三个环节的设计,本着增强知情度、广泛性、代表性和相关度的原则,在保证基本覆盖面的前提下,尽可能让更多知情人参与进来,让“管他的”“他管的”和“他服务的”人员参加推荐。

⒋交通系统干部监督评价机制不够完善。调查显示,交通系统在干部考核评价上存在着一定的问题,具体表现在:一是在工作程序的考核上忽视了对工作方法、制度效能的考核;二是只强调对工作业绩的考核而忽视了对思想素质的考核;三是考核过程没有提问,没有质询,不能反映真实的情况;四是民主测评情况、群众反映的主要问题、考核结果总体评价以及整改提高的要求没有明确反馈给干部本人,没有发挥考核评价对干部的激励、教育、管理、监督作用。

⒌交通系统干部监督评价责任追究边界不够清晰。干部监督的威慑力来自于责任追究。交通运输部直属系统单位垂直管理的性质决定了其监督的主体很多,既有上级党组、纪检监察、组织人事、审计等部门,也有部属单位所在地的纪检监察、司法机关及新闻媒体、群众职工等。各种监督主体职责不同,所在位置不同,角度不同,监督的侧重点和出发点也不尽相同。然而,目前来看,由于交通系统责任追究的程序并不清晰,导致在实际监督时,上级看不清、同级管不到、下面管不着。即使在监督过程中发现问题,处理力度也不够。调查显示,“根本不处理”“大事化小,小事化了”“对少数有背景的人查处不力”的共占44%,而“严肃查处”的只占“56%”(见图4)。此外,现行的干部人事制度并没有从根本上解决党政“一把手”能上不能下的问题,尤其是“下”的力度不够。“一把手”出了问题“换位置”的多,“搬位子”的少,致使部分党政“一把手”没有顾忌,不怕监督。

三、强化交通系统干部监督的对策建议

⒈明晰交通系统干部监督的边界,建立立体化监督机制。干部监督的最终目标是维护良好的政治生态。对于监督的各方参与主体都应增强监督意识,营造主动监督、乐于接受监督、支持保护监督的浓厚氛围。应培育交通系统党员干部行使监督权利的使命感和责任感,以提高其监督的积极性和主动性。同时,应建立监督激励机制和保障机制,认真落实《中国共产党党员权利保障条例》,保障党员干部的各项政治权利特别是民主权利,鼓励党员干部敢讲真话,敢于监督。而要实现上述目标应做好以下三点:第一,发挥纪检监察部门的组织协调作用。应从监督对象、监督范围等方面界定其与有关部门的职能分工,明确责任,充分发挥相关职能部门的监督作用,以增强监督的整体效应。应创新行政机关管理模式,增强行政人员的权责意识与工作质量意识、法律意识、服务意识,以提高依法行政的规范化程度。第二,发挥基层干部群众的监督作用。应强化基层干部群众对权力运行的监督,发挥职能部门投诉中心窗口和民主评议机关活动的作用,多渠道、全方位地收集廉政预警信息。应全面构建廉情预警机制,扩大廉政预警网络范围,在基层单位有选择地建立廉政预警直报点,通过廉情分析和廉情反馈及时发现并解决一些苗头性、倾向性的问题,以防止滥用权力和腐败行为的发生。第三,发挥其他监督主体的作用。应建立与交通系统发展相适应的内外监督工作机制,落实各个监督主体的责任,并充分发挥其他相关职能部门(如审计、检察、新闻)对交通系统领导干部的监督作用,以实现内外监督的有机结合,多渠道、多方位地了解和掌握领导干部的实际表现,使领导干部始终处于多层次、多角度、网络型的内外监督之中,形成立体化监督的态势。为此,笔者建议对交通系统干部建立全过程监督,即实行党内监督与社会监督、班子内部监督与群众监督、法律监督与民主监督并存监督机制(见图5)。

图5 全过程监督示意图

⒉规范交通系统干部监督的程序。应通过程序来规范权力运行环节、步骤及表现形式,使权力运行规范化、标准化和正规化。首先,不同岗位的任职资格标准应突出针对性,同一岗位不同级别间的任职资格标准要突出层次性和衔接性。要确定任职资格标准是否符合各项规定,是否客观、全面地反映岗位需求,并从源头上把好关,杜绝出现标准因人而设、标准人人可达的现象。其次,应扩大选举人范围,把选举人分别纳入相关信息库,按照一定比例随机抽取选举人参加民主推荐,使拉票者摸不到规律,找不准目标。第三,应规范酝酿结果运用和建立酝酿协商监督机制,根据职位和拟任人选的情况,按照规定的范围进行酝酿沟通。要做到不事先充分酝酿不决策,不广泛征求意见不决策,不经过集体研究不决策,以确保决策民主化。第四,应健全党内情况通报制度、情况反映制度、重大决策征求意见制度。领导干部必须向党组织如实报告个人有关事项,纪检监察部门通过信息通报等方式对报告事项进行监督管理。同时,应根据主体、内容、对象、程序以及相关的纪律要求,对干部行使权力过程中出现的问题行使质询权,被质询的干部必须予以答复和说明。

⒊完善交通系统干部监督规则。第一,从整合监督力量入手,明确组织人事部门与纪检监察、审计、信访等部门干部监督规则,形成监督合力,提高监督效能。坚决贯彻从严治党方针,对群众反映的问题一经查实,严肃处理,涉及违纪违法的,及时移交纪检、检察机关予以查处。对于上级批转的有关案件,根据情况进行立项督查。凡交通运输部党组立项督查的问题,部直属单位党组织要及时调查核实并报告查核结果。第二,延伸监督触角,拓宽监督领域,通过来信、来访等渠道了解领导干部工作八小时之外的生活圈、朋友圈和交际圈。推进“科技防腐”机制,把“制度加科技”作为干部监督工作的突破口,将以信息、通信和网络技术为主要内容的科技手段引入到干部监督工作中。依托现代网络技术,构建权力运行信息公开平台,对权力运行全过程进行电子化在线监督,把电子监察的科技载体延伸到权力运作的全过程,实现实时监督、动态监督和开放性监督。加大监督的渗透力和制约的张力,实现权力运行的“阳光监督”,以增强监督效力。第三,通过交通运输部党组巡视组对部属单位中心工作、党风廉政建设和干部选拔任用情况进行巡视,使巡视工作实现常态化。按照《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》和《中共交通运输部党组巡视工作暂行办法》等规则,通过会议动员、民主测评、意见反馈等工作程序了解被巡视单位政治建设、业务建设、文化建设和党的建设情况,并督促整改突出问题。创新和完善巡视工作方法,将《廉政准则》执行情况、党风廉政建设和惩防体系建设检查一并纳入巡视工作,整合工作力量,提高检查效率,增强巡视效果。第四,实行领导干部经济责任审计联席会议制度,党政主要领导干部任期届满或提拔任用前,对其经济责任进行审计监督,并将审计结果纳入干部管理和评价体系。第五,建立干部选任全程记实制度,详实记载干部选任各环节情况和相关责任人,将其作为责任追究的依据。对明里制定规则、暗中破坏规则,明里遵循规则、暗中践踏规则的人要严惩不贷。

【参考文献】

[1]董少平,徐宏彬,赵光辉.关于干部权力运行监督机制的几点思考[J].行政与法,2002,(06).

[2]赵光辉,田仪顺.交通运输社会服务能力[M].人民交通出版社,2013.

[3]赵光辉.中国交通运输行政机关文化建设现状、问题与对策[J].大连海事大学学报(社会科学版),2011,(01).

(责任编辑:刘 丹)