看李建军,退场的人怎么那么少?

2015-09-10朱焱

朱焱

《飞向天空的人》在乌镇首演那天,乌镇戏剧节艺术总监孟京辉站在等待检票的人群中和观众进行着交流,或者说更像“上课”,大概因为乌镇的大多数观众观剧经验不多,而李建军的戏又缺乏故事这类常规元素,孟京辉一直在讲解何为实验戏剧,如何观看实验戏剧。及至开场前,大家坐定后,孟京辉还亲自对场内观众进行了观剧引导,一再强调这出戏有可能会让人看不懂,但看不懂没关系,去感受、去静下心来进入,会体会到剧场的魅力。在形容李建军时,除了常规的实验、前卫,他还用了“锐利”这个词。

今年的乌镇戏剧节首创了双开幕形式,来自瑞士苏黎世国家剧院的《瑞典学家》和来自中国新青年剧团、李建军导演的《飞向天空的人》共同作为戏剧节开幕作品。一个是外国国家院团的即成之作,一个是国内民营剧团的最新原创作品,也反映孟京辉对李建军的青睐与信任。

这些年来李建军以每年一部原创作品的频率活跃在北京,看上去产量不高,但在实验戏剧界已经算建立起稳定的创作周期了。从改编自鲁迅文本的《狂人日记》、《影喻》,到抛弃剧本更为实验的《美好的一天》、《25km童话》,再到《飞向天空的人》,李建军自身的创作个性越来越明显,背负的争议也越来越多。

“如果你爱他,让他去看《飞向天空的人》;如果你恨他,让他去看《飞向天空的人》”乌镇演出后,微博上有人写下了这样的剧评。

即使孟导的谆谆善诱也并不能阻挡一些观众的离去。开场10分钟到15分钟后,小批观众的退场几乎成了李建军作品的“保留节目”。

就这,还有人觉得不满足。歌德学院前总秘书长Hans-Georg Knopp在乌镇看过《飞向天空的人》后,说他觉得很奇怪,中国退场的观众为什么这么少?如果这个戏在德国上演,一定会有大批观众退场。然而这话并不是贬义,他随后补充道:在德国的观剧传统里,这种情况的出现恰恰证明这个戏不平庸。

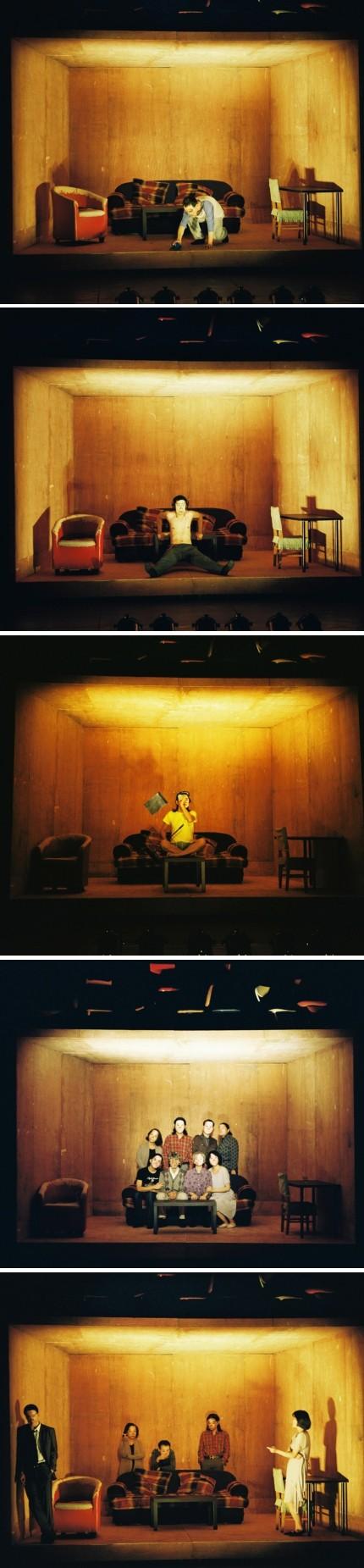

《飞向天空的人》在舞台上造了一个面向观众敞开,半封闭的盒子,所有的表演都在盒子里发生。演员以慢于日常生活的行动速度上场,在盒子内创造出近于静止的一幅画面,起光,声音消失,画面呈现,声音进入,收光,演员下场,下一拨演员上,创造画面……如此循环往复,在不到两个小时内,先后出现了40个画面。演员面部戴着不同的纸面具,演绎着中学生、醉酒的中年人、潇洒的指挥家和他的人偶歌队、全家福、拳击手、老人院……先后出现了几十个角色,这些角色没有任何语言,背景声音和台上画面有重叠,但不同步。这样的观剧体验,在戏剧史上属于首次。

“原来设想的是声音、画面双重叙事,就是画面先出现,然后熄灯,声音里是画面动作的再现和语言的讲述,然而实际验证的时候却出现不满足,画面先讲故事,声音再讲故事就不是很有意思。后来发现声音是画面叙事的延续,声音虽然没有讲故事,但是缺了这个声音画面就不完整。”李建军这样解释《飞向天空的人》中声音、画面相分离的创作设想。

拒绝讲完整的故事,拒绝让观众抱着享受的心态坐在剧场里,拒绝一切既定的戏剧语言,喜欢的人爱到死,不喜欢的人愤而离席,李建军作品的观众总是呈两极分化之势。甚至因为场地的不同,李建军还对戏的舞台呈现进行了修改。从乌镇戏剧节回到北京中间剧场后,《飞向天空的人》把舞台进行了翻转,盒子一半在台上,一半悬空,背靠高耸的观众席。观众面对观众席,坐在各式旧椅子上。大幕拉开,演员从原来的观众席徐徐上台。第一排观众距离演员只有四五米距离,近的可以看到彼此身上的每一个细节。

舞台上的画面被剧组称为“段子”,最终呈现的40个段子是从近百个段子中精挑细选出来的,而这近百个段子的初步形成,则是演员自己在排练场里根据采风内容和自己的记忆与想象创作出来的。在创作伊始,李建军就让演员们分组进行了几次采风——分别去往医院、公园、商场、咖啡厅、创业街、火葬场等地,去观察记录不同身份人的状态,回来分组讨论,排成段子,然后再出去采风。在很多天里,演员们的工作就是创作段子,有想法然后找其他演员一起实施。李建军看,记录,判断,最后对这些段子进行选择、串联甚至合并,表演上调整,寻找合适的声音。

Q&A

Q:《飞向天空的人》是一个需要观众投入思考,在观看过程中不断调动自己经验的戏,这是创作一开始就确定的方向,还是在创作过程中逐渐发现并形成的?

A:是排练还没有开始的时候就确定了声音画面分离的,声音画面分离就需要观众脑补、想象。这个确定才能确定采风的内容,排练的时候有发展。

Q:这样对观众的要求就提高了,也是给观众设置“障碍”,这是你一直以来就坚持的么?

A:这个问题我们一开始就界定了,如果给观众做一个产品,是市场化的东西。观众也会要求,现在的话剧市场就是这样的,观众像买一个商品一样走进剧场,生产的人根据观众需求去定制。这条路我们在这个戏的创作开始就排除了。我们的创作有一个内在语言创新的要求,是观众不熟悉的东西,观众就会感觉到障碍,但这种障碍应该说是一种在创新的同时,始终存在的和观众之间的张力。

市场特别糟糕的地方在于,观众买票进剧场,形成了你是为他服务的天然逻辑,他会这样要求你。当然,绝大多数观众还是喜欢在剧场里看一个故事,这是人认知的习惯,跟着故事走,接受一种东西,不需要动脑子。但是参与其中动脑子这样的过程是剧场这个媒介能带给我们的,创作的空间也在这。

Q:你一直强调演员的训练,这次还特意拿出一个月的时间来进行,在你看来,演员训练的核心是什么?这些年轻演员的变化在哪里?

A:演员变化很大,这样一种安静的表演需要长时间的训练,我现在认为训练还不够。乌镇和北京的演出,国内外一些戏剧专家、搞戏剧研究的人都觉得演员很棒,演员自身可能没有意识到这种变化。演员训练的核心就是人的知觉的再次发现——导师熊谷由起子说的内观。举一个例子,比如通过练瑜伽,人可以控制每一个脚趾,其实人在婴儿时期是有这个能力,但随着成长被环境改变,有些天然的禀赋丢失了,身体的敏感慢慢迟钝,所以需要通过内观重新发现自己。

我们现在所处的环境充斥很多媒介,电子产品、手机,人们摒除外界信息的时间越来越少。演员训练的时候要求他们非常专注,持续专注,日复一日地专注,才能达到内观的状态。只有通过这种方式,才能打开身体的感觉。

演员工作是一个非常精妙的东西,训练是非常感性的过程,好的演员状态好的时候一下子就能跟观众连接起来,观众一下就能发现他演的好。这就是一种感觉,无法理性化他是如何做到这一点的。但所有的演员训练都会强调专注,诉诸自己感觉的练习,这是非常重要的。

Q:这次的舞台除了那个房间之外还有几十把旧椅子,乌镇演出时这些椅子放在房间顶上,北京中间剧场的演出干脆就让这些椅子成为观众席,是怎样的感受让你做了这个决定?

A:旧椅子是去乌镇前一天做出的决定,内在的逻辑是房间是封闭的小空间,里面的材质是有生活痕迹的,是用过的建筑材料,被使用过的、旧的、被遗弃的视觉材料。

主体盒子这个形象诞生时,这个逻辑已经在那了。房间里人的生活功能空间被减少到最小,用椅子、沙发、桌子这些基本家具组成演员可以动作的空间。这些旧椅子可以想象成这个房间的延续,这个戏里有几十个人物,这是每个人物的房间,不是某一个人的房间。

当进入剧场合成时会发现仅有这个房子缺乏力量,就会在这个逻辑上寻找,家具,冰箱,观众坐的椅子会进入这个范围,但是主体在之前有了,再去寻找就自然地找到了。

最重要的感受是这个空间是被使用过的,有生活痕迹的,有时间痕迹的,这个思路是最开始的感受,确定了选择逻辑。