适配才是硬道理

2015-09-10王丹丹

王丹丹

没有一种管理工具称得上是“万能钥匙”,OKR也不例外。只有将它与其他绩效管理工具配合使用时,才能构建起完整的绩效管理体系。

《现代汉语词典》对“绩效”的解释是:成绩、成效。在管理学看来,绩效就是组织期望的结果,是组织为了实现其目标而在不同层面上的输出,最终达成组织预期的结果。从这个角度上来说,我们捕捉到了“绩效管理”的几个核心特征:

第一,绩效管理最终是为了实现组织的目标,如获得丰厚利润、长远发展等;

第二,绩效管理有不同的输出层次,包括集团绩效、分(子)公司绩效、部门绩效、个人绩效等。因此,绩效管理不仅仅是人力资源部门的事情,它与企业的财务、运营等都息息相关,是企业管理的重要手段之一;

第三,绩效管理是一套复杂的系统而不是强调单一的工具,这套系统还包括绩效目标、绩效评价、绩效结果应用等内容。

MBO:目标与量化的匹配

最早将绩效管理提升到系统位置的人是管理学大师彼得·德鲁克,他开启了一个“组织管理时代”。

组织管理时代,目标(即结果导向)和量化是两个重要特征。典型代表就是他提出的目标管理法(MBO:Management By Object),即由组织的最高管理者根据组织面临的形式和预期实现的社会需要,制定一定时期内,组织需要达成的目标,然后将目标层层分解落实,形成目标体系,并以此作为考核的主要依据。这是最早的真正意义上的绩效管理方式。其核心思想和理念是组织管理必须要以预期实现的目标为导向,通过目标的制定和考核来牵引上下协同,最终实现组织的预期目标。具体的方法和操作流程见图1。

MBO是从组织绩效出发将绩效目标层层分解到个人,通过目标的量化和考核来促进组织的发展,给当时的企业家带来理念上的冲击。通过MBO,管理人员不仅要考虑组织的目标、组织目标分解到自己主管领域的具体目标和计划,还要考虑目标的效果、实施目标的方法、组织和人员的配置和资源整合等问题。从管理学意义上来说,这种方式几乎适用于任何企业,但

是这种方法也存在不少问题。

首先,MBO只回答了如何正确地做事,却没有回答如何做正确的事。从组织的角度上来说,企业的目标有很多,但是哪些才是影响企业生死存亡的战略性目标,MBO将解决这个问题的权利交给了企业的高层管理者,如果高层管理者没有办法形成统一思想,各自为政,那么MBO就会出现方向偏差;其次,目标是层层分解的,整个目标体系分解下来是一个非常庞大的系统,因此在操作上要求上下各个层级之间紧密配合,对内部协同的要求比较高;第三,在指标的分解上会遇到量化的问题,绩效沟通和反馈的过程和控制比较难操作。

KPI:专注硬指标

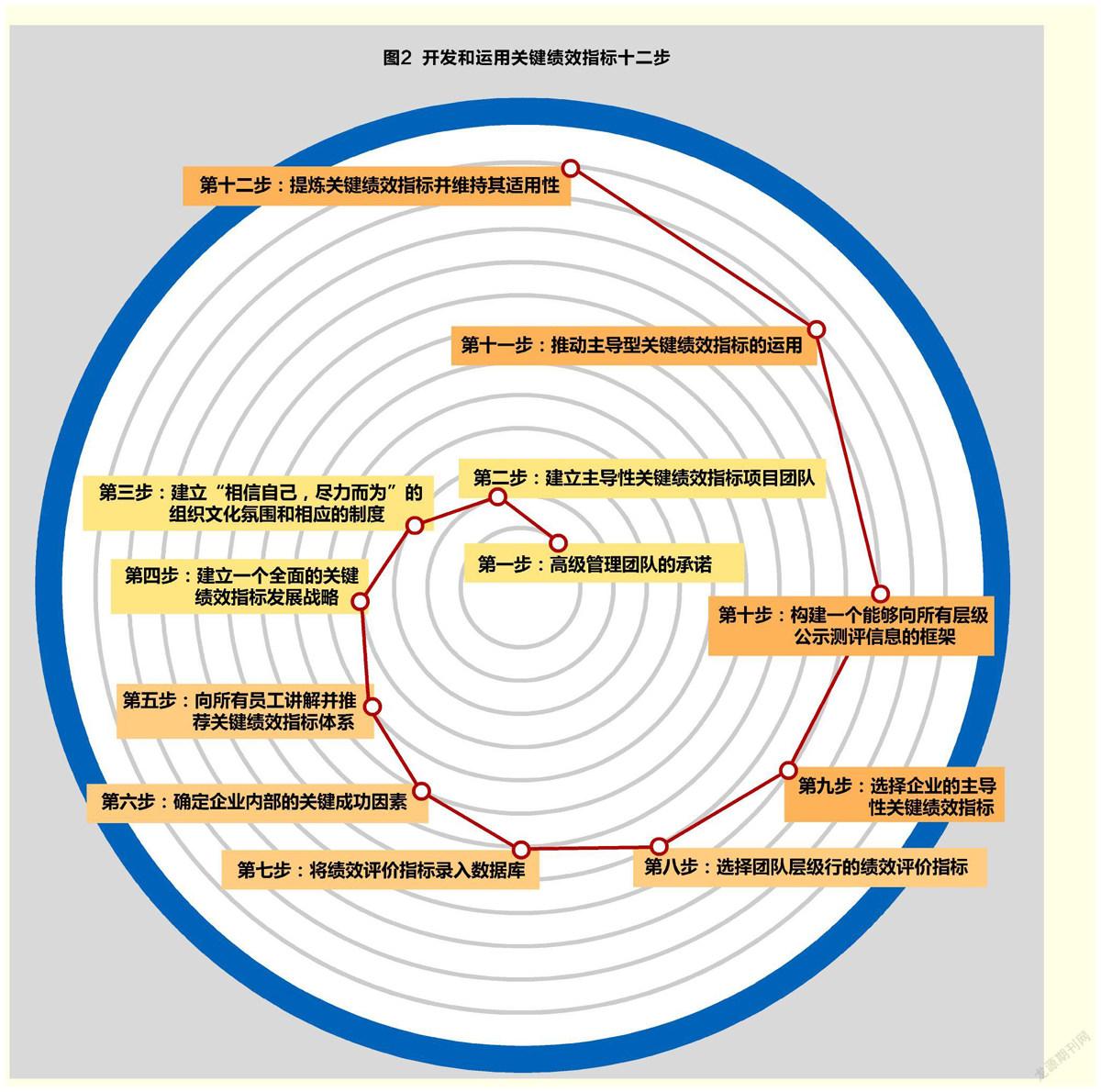

为了更好地解决如何做正确的事的问题,关键业绩指标(KPI)管理体系担负起引导管理者关注影响组织发展战略性目标的重任。KPI可以通过对组织内部某以流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,它把企业战略目标分解为可操作的远景目标的工具,是企业绩效管理系统的基础。KPI符合“二八”的管理法则,遵循SMART原则。通常来说,分解关键业绩指标的路径的方式,主要有从关键流程出发和从关键成功因素出发两种方式,具体实施和分解的步骤如图2所示。

在实际操作过程中,选定关键绩效考核指标是高层管理者的责任,但是在指标的选择和分解过程中还需要借助其他工具,比如平衡计分卡、经济附加值分析法(简称EVA,从资本附加值角度来考虑公司创造的价值)等。KPI突出了管理的重点,关注能够直接影响企业经营的指标,简化了绩效管理(尤其是绩效考核)的工作难度。同时,简化了的关键绩效指标也能让员工更有效地开展自己的本职工作。同MBO一样,KPI也会引导管理者思考目标落地执行的管理举措,激发直接管理者的工作主动性,从而加强对工作计划和任务的控制与管理。相对于MBO,KPI在操作过程中积累了比较成熟、有效的操作指南(如SMART原则等),更有利于推广。

但是KPI也不足之处。如:KPI强调重点和关键,在这一思路的指导下,很多管理者容易忽略管理过程中的次重点因素,因此需要对市场和客户进行快速反应和响应的企业就不是很适用;KPI考核的重点是过程中的硬指标(以财务类的指标最为常见),忽略了企业经营的“软指标”(如成长类型的指标),因此容易引发企业的短期行为,从而出现阶段性过程与最终结果不一致的现象。

同MBO一样,KPI也是一个有效的绩效管理工具,更适合应用于组织结构清晰、管理层级明确的组织,绝大多数的生产制造类企业、能源化工类企业、金融类企业等都可以将KPI作为绩效管理工具。

BSC:提供指标分解的框架

如果说KPI还需要管理者根据市场情况和企业经营情况来选择关键业绩指标的话,那么平衡积分卡(BSC)则可以直接为管理者提供指标分解的框架。

1992年,哈佛商学院的教授罗卡普兰和复兴方案的诺顿经过对美国12家优秀的企业进行为期一年的总结后发现,财务绩效、内部运营、学习成长、满足客户需求是企业长期成功的关键因素,因此企业可以从这四个维度进行绩效管理。随后,卡普兰和诺顿不断完善这一思想。1996年,两人合著的《平衡计分卡:化战略为行动》中明确BSC是战略实施工具,具有绩效评价和战略实施的双重功能。之所以强调“平衡”,是因为它作为一种管理工具,更加关注财务与非财务评价之间的平衡、长期目标与短期目标之间的平衡、外部市场和内部管理要求之间的平衡、结果性指标和动因性指标的平衡、前置性指标与滞后性指标之间的平衡等。

从目标制定与分解的角度上来说,BSC体现了平衡、和谐、长远的管理思想,将公司的业绩评估与公司的使命和战略紧密相连,更关注公司的长远发展;同时能够从实现目标的驱动因素出发,通过层层分解,使企业的规划目标和实现保障因素紧密相连,通过关注过程最终实现规划目标,使公司目标的实现具有了较高的可能性。

但是在实际操作过程中,BSC也有自身的劣势和不足。首先,企业要有明确的战略规划,同时管理者对战略意图的理解必须一致,因此企业必须拥有良好的管理基础;其次,指标体系的建立比较困难,一方面是非财务指标的建立比较困难,另一方面指标的数量通常比较多,在评价过程中首先要弄清楚指标和指

标之间的关系;再者,各个指标权重的分配也比较困难,部门指标的量化工作难以落实(如学习与成长方面的指标)。

OKR:让核心目标更突出

前面提到的MBO、KPI、BSC等都比较适应于传统企业,但是对于IT、风险投资、游戏、创意等以项目为主要经营单位的、需要对市场或者用户做快速反应的企业来说,则更需要灵活的绩效管理工具,于是OKR便应运而生。

这种绩效管理的工具是以产出为导向而不是以任务为导向的,以产出为导向就是关注做事情的结果,而不是仅仅关注事情做了没有,OKR要求公司、部门、团队和员工不但要设置目标,而且要明确完成目标的具体行动。但是与KPI、BSC不同的是,OKR的核心功能不再是绩效考核,考核的功能交给了Peer Review(同事评审)来实现,OKR更关注结果的达成,它的优势在于规范管理者和员工的思维,让核心目标更加突出;通过OKR的实施让内部沟通更加精准,让组织中的每一个人都很清楚什么对他们来说是最重要的;同时建立了测量过程中的指标,让管理者和员工时刻了解离目标的距离;因此使得组织的努力更加聚焦。

但是,OKR也不是万能的,它更适合以项目为主要经营单位的企业、更适合组织结构比较灵活的企业、更适合企业文化以创新为导向的企业、更适合高素质人才比较集中的企业。而且,在企业的实践过程中,OKR不可能“孤军深入”,它需要与其他绩效工具相互配合才能发挥出最佳的效能。

工具组合:适配的奥妙

MBO、KPI、BSC、OKR都是舶来品,都是为了实现企业目标的绩效管理工具,除此之外,还有从组织绩效角度的杜邦财务分析法(传统的财务指标分析维度)和EVA;从评价关系角度考虑绩效管理的360度评价等。实践中,很多企业会同时选择多种工具来组合设计绩效管理体系,结合各绩效管理工具的应用范围和优缺点,以及企业自身特点设计一套适合自己的绩效工具。比如,国内出现的CMF-PMS(多维度绩效管理体系,如图3),该体系通过设置符合人的考核习惯、主观倾向、有利于激发高绩效行为的考核指标,使用多种考核方法,所有相关者介入的考核体系,从而得出令人信服的,可以跨公司、部门进行比较考核结果,并将其与薪酬、晋升体系有效衔接。

CMF-PMS继承了KPI、BSC、MBO、360度评价等的优点,结合了适用企业工作成效的特性,在指标体系的设计上采用结果性指标和动因性指标;在评价关系的设计上,设计“了解什么便评价什么”的评价体系;在操作上,简便易行,最终评价的结果还可以进行横向对比。

不管是MBO、KPI、BSC、OKR,还是杜邦分析法、EVA、360度评价,在出现之初对当时的企业和管理者带来多少冲击,它们本质上都是绩效管理的工具,每一个工具都有具体的“使用说明”和“适用范围”。工具本身没有优劣之分,关键是使用这些工具的企业和管理者,应该了解工具、了解企业的管理特性、了解行业的特征、了解企业文化,采用合适的工具或者让不同的工具互相匹配,最终实现企业成长和发展的目标。

管理工具从来就没有优劣之分,工具与实践的适配才是硬道理,这也可以看作“管理无定式”的另一种解读。管理,就是解决问题。管理者利用工具达成管理目标还远远不够,找到自己企业的关键问题所在并解决它才是管理的王道。认清企业亟待解决的问题和痛点,引入经过验证的先进工具平台,科学、稳妥地加以实践,促使企业迈向成功才更为重要。 责编/寇斌