新知青下乡:去办一个社会企业

2015-09-10王煜

王煜

博学生态村的“花梨之家”民宿,改变了当地人的收入结构和观念。

四个年轻人站在舞台中间,自称F4,不用仔细看,他们的歌声和颜值都已经被原版组合甩出几条街。但就是这样一个组合演唱会,可以开到全国政协礼堂,最高票价1888元,现场座无虚席;据说还有“粉丝”坐火车一路从上海追到北京。F4是“Farmer4”,由陈统奎、赵翼、刘敬文、钟文彬四名名牌大学毕业、返乡创业的大学生组成,演唱会已经开了2场,今年6月会在深圳开第三场。

到场的千名观众当然不是来听这四个人跑调的,他们感兴趣的是F4做的社会倡导:再造故乡。在微信公号里,F4写道:“我们希望‘再造故乡’可以引领一场新文化运动,我们希望‘土地信仰’成为这个时代有志青年的价值取向。我们呼吁这个时代一起来关心阳光、雨水和泥土。可以物理返乡,也可以非物理返乡……哪怕是一张‘消费选票’,也是你用消费来实际支持返乡创业的方式。”

与F4一样将眼光投向农村的,还有公益人邓飞,他近日透露,正在做一项“授人以渔”的项目,帮助乡村建立农产品和生态旅游产业的变革。

新知识青年下乡,不再是传统意义上的公益行为,而是打造“社会企业”。近年来,社会企业正在国内飞速发展,逐渐成为政府、市场之外,解决一系列社会问题的第三股重要力量。

知识青年下乡记

曾经的媒体人邓飞,现在是公益人士,他创立的“免费午餐”聚沙成塔,成为公益明星项目。但是,邓飞和他的团队发现了一个死结——父母如不在身边,6100万留守儿童的困境无法获得根本解决。

“中国的城市化制度性地抽空了乡村的人财物,造成大规模的家庭撕裂,孩子的父母不是不想回家,而是回到乡村后无法维持和发展家庭。另一方面,乡村拥有的生态产品、旅游和人文等优质资源,又是当下城市居民热切渴望的。”厘清这些后,邓飞决定做一件和以往的公益项目不一样的事:不再是向社会要捐助,而是想办法让乡村的经济发展起来,从而自己解决一系列问题。

2013年10月,邓飞联合中欧国际工商学院的校友发起e农计划:创立一个企业,向城市提供乡村的优质资源,帮助孩子的父母在当地就能获得相当收入。首批落实的是精选乡村的农产品,从源头的品控、生产团队的组织到销售渠道的建立、资金的流通等一整套流程,要么指导农民去做、要么替农民完成。

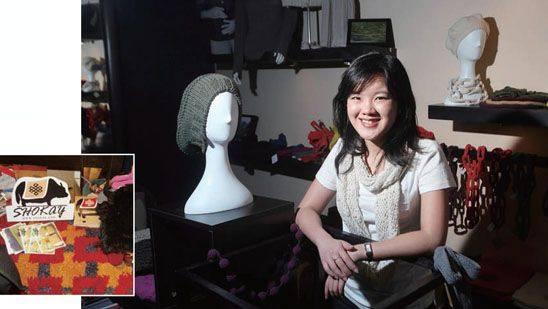

台湾女孩Carol Chyau(乔婉珊) 和她的小店:Shokay,开设在上海田子坊。这个企业被认为是国内首个社会企业。

呈现在消费者面前的e农,是一个农产品的电商平台,它的独特之处在于每个产品都充满了故事,在拿到货前,你会在微信公号上知道今年的蜂蜜总量又少了两箱,因为农民的蜂箱刚刚被山里的黑熊光顾了。

e农公司筹建的过程也颇有意思:第一批100万元的启动资金,由100个愿意出资的中欧校友每人捐助1万元;第二批100人每人捐2万元;第三批100人每人捐3万元……目前响应号召的人数已近200。捐出的启动资金并不直接进入e农公司,而是用于成立私募基金会,作为公司的股东。基金会不干涉公司的日常运营,该工作由e农的理事会和监事会执行。e农的决定是,公司作为企业必须盈利,但股东不分红,所有利润全部再投入公司的发展和其他公益事业中去;基金会向社会公开资金用途。从各方面看,e农的目标是建立一个“以商业手段解决社会问题”的社会企业。

如果没有2009年受邀去台湾考察,比邓飞小两岁、生于1980年的陈统奎现在可能仍然是记者,而非他自称的“新农人”、“半农半社会起业家”。

台湾的桃米村在1999年的地震后凋敝尽显,台湾一家杂志的记者夫妻走访当地后,带领村民进行了社区营造,十年的经营,建成了闻名岛内的生态村,一年吸引超过50万人次的游客,每年仅旅游收入就达2200多万元人民币。这样的事实让陈统奎的头脑里也发生了大地震:“我的故乡也可以这样做吗?”

陈统奎出生于海南省海口市博学村,这是一个火山口古村落,300多村民靠传统农业谋生,年人均收入只有2000元。当年年底,他回到博学村,搬出家里的电视机给村里人播放介绍桃米村的PPT。凭着村里第一个大学生的身份,以及村里长者的支持,他成功地建起了理事会和监事会,纳入了村里有能力和有想法的村民进行民主决策,开始兴建“博学生态村”。

陈统奎带着村民做的第一个项目是“山地自行车赛道”,在村集体没有一分存款的情况下,他带头自掏腰包,村民们纷纷凑钱,不到3个月建成了一条3公里的山地自行车赛道。3个多月后,村子承办了海南省自行车山地越野赛,博学村的第一张名片成功打了出去。

接下来,靠着做记者积累的社会影响力和“三寸不烂之舌”,陈统奎四处争取支持,说服政府将博学村列为文明生态村优先发展试点,拨款给博学村修文化室、球场、村内道路,环自行车道进行电网铺设等。几年下来,博学村得到了200多万元的项目资助。海南省台办邀请桃米生态村代表与博学村缔结姊妹村,台商还资助村民建设了一个20多亩的台湾水果园。

2011 年,陈统奎筹资近 80 万元,在博学生态村建设了海南岛第一栋民宿——花梨之家。他盖这栋民宿的目的不是为了个人赚钱,而是为了发展乡村生态旅游的目的地,是营造“有机农业、休闲体验和生态保护为一体”的生态村的目标之一。陈统奎将民宿定义为“留宿型志愿者驿站”,他申请友成基金会派专职志愿者和民宿主人共同管理民宿,每名志愿者驻扎10个月,再加上招聘的一两名月驻型志愿者,共同管理民宿和推动社区营造。志愿者来了,清华、复旦的大学生来了,韩国的艺术家也来了,村民们被源源不断的新思维、新方法包围。

陈统奎的想法很多:2013 年,他提出在博学村建造一个占地 100 亩的社区营造园区,同时也是每年一度的返乡大学生论坛永久性会馆,培育一家致力于推动大学生返乡创业的社会企业。作为该企业的重要一环,他组织了村里荔枝种植大户,倡导大家试验转型做自然农法农业,与他们约法三章:不用除草剂、不用化肥、只能用低度低毒农药,种出来的荔枝从网上卖向全国。

商业逻辑还是公益思维?

“品牌营销对我们的创业有着巨大的推动作用。”陈统奎这样对《新民周刊》记者表示。开过演唱会、上过湖南卫视的《天天向上》后,陈统奎去和各个领域的企业谈合作时一说F4,人家都会“噢”的一声。“生意好谈多了。”

在陈统奎看来,“火山村荔枝”这个品牌从文本上就具有神秘感和吸引力,“我就是荔枝界的LV,别人不跟我合作跟谁合作?”陈统奎一直谈商业逻辑:“我从来不说我是扶贫哦。”有了4A广告公司人士的指导,他的火山村荔枝的营销思路将逐渐从“游击队”转为“特种兵”,专攻各行业里的巨头,让他们成为自己的伙伴。他透露,如果眼下正在进行的与某3C厂商的合作谈得好,今年博学村所有的荔枝就都有销路了。

“社会企业首先是企业,必须按商业规律来做。只要我们保证企业的目标在解决社会问题的轨道上,就不怕变质。”陈统奎说。

陈统奎和他的F4小伙伴们玩得如此之嗨,相比之下,e农计划曾经在公益和商业之间徘徊许久。

和公司里的不少同事一样,e农的产品经理张海林来自以免费午餐为源头的公益团队,究竟如何定义e农计划,是公司团队包括理事会、监事会一度争论最激烈的核心问题。张海林告诉记者,直接帮分散的农户卖产品无疑是对农民帮扶性最强、公益性最明显的,但品控等流程耗费资源较大,盈利性不高;而帮助乡镇农产品企业打开渠道是比较成熟的运营模式,盈利性强,但又存在“是否公益”的质疑声音。最后,大家统一了思想:e农公司作为企业必须要追求利润,利润的分配则交给e农基金会操作。张海林说,目前e农公司的在产品中保留30%的农户直销,其余70%为代销企业或合作社的产品。

“购买就是公益”,e农的营销切入点仍然是公益。而公司执行理事、运营总教练姜亚东表示,e农接下来规模的扩大也将以乡村联合公益在全国的17个合作县为基础。在他眼里,e农将来要成为政府农产品基地和千百万青年返乡创业的产品销售平台。他认为,相比较其他电商平台而言,e农与公益的紧密联系使得其天然具有信任优势;而任何一个人都可以成为e农的监督者,也能见证企业解决两大社会问题:一是食品安全;二是农产品的销售链条过长,农民和消费者获益少。

社会投资,投给谁?

“公益主导或是市场主导,这是国际上社会企业发展的两种流派。在我国都可以尝试。”社会企业研究中心主任朱小斌告诉《新民周刊》:强调公益性质的社会企业通常倾向于政府应该给予自身资助和免税等扶持,但同时要受不能分红或有限分红、向社会披露财务状况等约束;强调市场性质的社会企业则完全按照企业思路来发展,但目标不是为了追求利润最大化。

“社会企业”的概念通常被认为是舶来品,是在政府和市场之外的“第三部门”。上世纪 70 年代,欧洲遭遇了经济大衰退,失业率居高不下,公共政策转而开始与非营利部门进行协力,不同于传统非营利部门形式的新组织即“社会企业”诞生了。在解决社会问题时,政府和市场都有失灵的时候,此时,社会企业被认为是最有效的方式。

2008年11月26日,四川汶川地震灾区羌族妇女参加阿坝州妇女羌绣技能培训。阿坝州羌绣帮扶计划也是社会企业的一种形式。

1978 年,英国人Freer Spreckley正式提出“社会企业”这一名词;全球最大的社会企业家支持网络“阿育王”的创始人Bill Drayton 在上世纪 70 年代后期首次定义了“社会企业家”概念;2006 年,孟加拉的尤努斯教授成为了首位获得诺贝尔和平奖的社会企业家,他创办的“格莱珉银行”是“为穷人服务的银行”,旨在消除贫困。

1995 年,比利时政府通过了《社会目的企业法》;2004 年,英国政府通过了《公司(审计、调查和社区企业)法令》,该法令增设了一种新的公司类别,即社区利益公司。截至2009年,英国的社会企业数量增加到62000家,创造了240亿英镑的收入,其中 29%的社会企业位于 20%的最贫困地区。

有人认为,中国第一个社会企业是2006年来自哈佛大学的两个女生在青藏高原创办的牦牛绒制品企业“SHOKAY”。而2008 年的汶川大地震激发了民间各类公益机构的蓬勃发展,也促使了中国早期的社会企业的萌芽,如阿坝州羌绣帮扶计划已经成为灾后重建的标志性项目。

在朱小斌看来,虽然“社会企业”这个叫法还不甚流行,我国也还没有针对社会企业的法律法规出台,但国内的农业、医疗、健康、养老、教育、微金融、助残、环保等领域,已有不少实质上的社会企业存在。“社会企业在中国已经不是星星之火,而是全面开花。”

如同风险投资是企业成长不可或缺的要素,要哺育社会企业,社会投资或称公益创投是重要力量。2014年9月,“中国社会企业与社会投资论坛”的新闻发布会上,著名公益事业领袖、南都公益基金会理事长徐永光提到关于社会投资的话题。他介绍说,美国在1990年出现了“多米尼400指数”,也叫社会责任投资指数。指数选择企业的标准是企业在赚取利润的同时还应该承担利益相关者的责任,以及对于环境、资源的责任等。到2000年,这400家企业的年收益率是20.83%,而同期的标准普尔500指数的年收益率只有18.7%,也就是说社会投资的10年回报率要更高;而多米尼400到2010年的20年回报率更是比标准普尔500指数高出70%。

徐永光提出:现在,投资界对社会企业的态度相对比较冷,除了基金会有一点感觉,真正的商业投资界不太关心社会企业。“所以社会企业和社会投资在中国的发展有非常大的发展空间,可以说是一片蓝海。”

朱小斌分析说:目前国内的公益慈善资本正在转型投往可持续的公益,而商业资本也在关注社会企业,所以整体资金量是比较大的。“不是没有钱投资,而是不知道该投给谁。”造成徐永光说的“冷”的原因,在朱小斌看来,在于目前国内的社会企业有遭受道德的指责压力,即“解决社会问题为何要盈利”。朱小斌说,他负责的社会企业研究中心等机构,正通过论坛等方式搭建中国社会投资联盟平台,消除社会投资者和社会企业家之间的信息不对称。

2013博鳌亚洲论坛年会上发布的《中国社会企业与社会影响力投资发展报告》中提到:“理想的社会,所有的企业都应该是社会企业:为社会成员提供均等的机会,为社会创造有意义的价值,不给环境造成破坏。”“社会企业虽然不是万灵药,但是至少提供了一条了创造物质财富与平衡社会和环境代价的新思路。”陈统奎说,“我相信,将来会有一大批社会企业家涌现出来,他们一定比现在成功的企业家们更可爱。”