圈到钱就是创业成功吗?

2015-09-10阙政

阙政

创业路漫漫,这样才能贴上成功的标签?当然,没有几个起步者会把自己的目标一下子定为扎克伯格、马化腾和马云,但是,圈到了风险投资,或者把自己的项目打包出手,就算成功了吗?

成功更像一个过程,一个走向远方地平线的过程。而在路上,你会不时听到同路人在嘀咕着几个字眼:

“占坑”,“圈人”——无论你去跟哪位创业者打听初创阶段的秘诀,这两个词总是逃不掉。

我们今天要讨论的,却是另外一个话题——坑占了,人也圈到了,然后怎么办?这种时候,一般出镜率最高的句子会变成:“我们还在寻找合适的盈利模式。”

在互联网大炒概念的时代,找钱不难,烧钱却是个技术活——每一轮资方都可以从下一轮可预见的投资中获利,接盘侠一个接一个地来,只管送钱,怎么把钱花在刀刃上,却是个比知乎热门“如何才能赚到第一个一百万”更难回答的问题。

让我们把目光投射到两个如雷贯耳的项目:足迹和今日头条。看看它们在走向成功的途中如何把握自己的姿势。

足记:一步一个足印

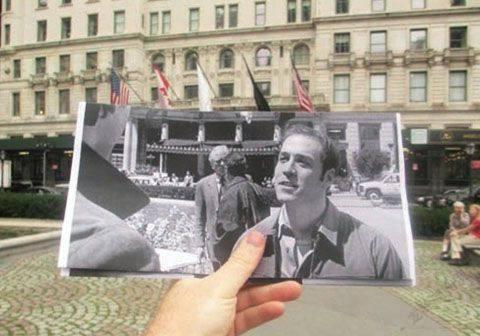

足记的灵感来源于摄影师Christopher Moloney 一系列电影场景再现的作品,图为摄影师还原2001 年电影《缘分HD7E+PzKacnYuoNVUE0iAg==天注定》中的场景。

如果你仔细观察一些爆红的APP,会发现一个有趣的共性——许多爆红款,其实是在没有任何推广的情况下,一步登天的。从“酒香不怕巷子深”,到“酒香也怕巷子深”,现在又变回了“酒香不怕巷子深”。更何况,这个时代又有太多的醉翁之意不在酒。

拿“足记”来说,试运行版默默耕耘了半年多,谁都没料到一个拍照“大片模式”会在一夜之间成就功业。只是,太容易得来的,总叫人加倍担忧失去。即使在“足记”用户量每天以百万级上升的爆发式增长阶段,创始人已经在采访中流露出各种自省与警惕,甚至随时都做好了下跌的准备。

2015年3月18日,足记的日下载量达到有史以来的最巅峰:单日153万次。距离疯狂圈粉的发端,仅仅11天。但也正是从这一天开始,曲线开始下滑。3月30日,日下载量跌至50万次。进入4月之后,继续慢慢下滑到10多万次,并且基本稳定在这个数字。负责运营的宇文卿告诉《新民周刊》:“对这个数字,我们一直有心理准备。稳定下来了,心里反而有底了。”

十几万的日下载量虽然只是最巅峰时的十分之一,但在汪洋大海的APP里仍然是个很不错的成绩。实际上,足记一直在按照团队预设的进度稳步前行——3月接受《新民周刊》专访时,CEO透露即将招兵买马,将8人团队扩建到20人——这一目标,一个月后的今天已经完成,不多不少,正好20人。

“250万的天使轮投资,基本都花在员工工资上了。”宇文卿说,“此外比较大的开销还有服务器的租赁费用,一年也将近100万。”

天使轮的融资就快花完了,幸运的是,A轮融资已经无限靠近。资方最看重什么?首先当然是三个硬指标:下载率,留存率,活跃度。“足记现在拥有2000万用户,日活跃用户约100万。”宇文卿告诉《新民周刊》,“相对来讲,天使轮投资会比较看重圈人,用户越多越好,给我们的自由度也比较大。但是到A轮B轮,就会更看重稳定性和明确的盈利模式。投资人对项目的监督会更严格,有时还可能转变原来的大方向。”

上海,足记APP 办公室,一度成为全国各地记者聚集的地方。摄影/ 许康平

足记的幸运、或说它的清醒,在于资方和运营团队在项目方向上,始终保持着高度的一致。

据悉,足记即将上线的新玩法是“电影故事”——“当一张图满足不了用户讲一个完整故事的需求,他们可能需要四五张图,像四格漫画那样去记录一个完整的故事。”

对所有的免费APP来讲,变现都并非易事。足记最火爆的时候,每天都有无数品牌找过来,无论如何都要和他们合作,钱,有的是。但足记团队几乎都将它们婉拒了。“一来是精力搭不够,有太多的技术问题要攻坚,二来我们看重用户体验,不想因为太多硬广流失用户。”

最近一段时间,足记与许多品牌的合作已经逐渐展开,但到目前为止都还没有进入广告收费阶段,更多的是资源互换。

人圈到了,投资也一笔接一笔地来,对任何一个项目而言,这都是世俗意义上的成功了。但宇文卿却这样定义足记团队眼中的成功:“希望有一天,大家不只是把足记当成一个图片处理工具,而是能在足记社区活跃起来,每天都想打开它。”

今日教你上头条

许多时候,捧红一款APP需要一个满足人类心理的好点子;但有时候,也许只需要一个对以往习惯生活方式的小小转变。比如说:改变新闻阅读的方式。

2012年8月,“今日头条”第一版上线。在所有新媒体都开始从唱衰传统媒体中获益的时候,“今日头条”的选择恰恰是:博采众长,在新媒体上阅读传统媒体的好文章。大数据空前流行的时代,“今日头条”仅需5秒钟就能算出用户的“兴趣DNA”,从而进行精准的阅读内容推荐。阅读不死,只是阅读的媒介改变了。

不过,如果把“今日头条”的爆红仅仅归因于观念上的更新,又未免草率。毕竟“互联网个性化”的概念也已经不新鲜,早在2010年时,“无觅网”的上线,已经宣告要“打造一个个性化的互联网”。做法同样是,“利用人工智能技术,通过算法学习用户的阅读兴趣,向用户推荐其可能会感兴趣的互联网信息。”——但是无觅网最终在2014年7月1日下线,调转方向去发展公司的新产品:互联网匿名社交APP“无秘”。

无觅网当年遇到的问题,今日头条几乎也都遇到过,比如版权:对于今日头条的质疑,一直以来都聚焦于它并不生产内容,而是采集自传统媒体。曾经有部分媒体联合向今日头条索取巨额版权费,而这方面的风险,今日头条也只能采取“获得授权”或者“标明出处以及在文章结尾给出原文地址”的方式予以规避。

但这些纠葛并没有阻止“今日头条”的一路高歌猛进——在首版的低调过后不久,去年年中,今日头条又获得了1亿美元的投资,估值高达5亿美元,用户量1.7亿,日均活跃用户1700万。到2015年3月,它已经完成了三轮融资,用户量又攀升到2.4亿,日均活跃用户比例基本维持在10%不变,但数值也已上涨到2000多万。据创始人张一鸣透露:“这个数字每天都在攀升。”更重要的是,在今日头条平台开通“头条号”的内容提供者,也超过了2万家,其中媒体、政府、机构就达到5000家。内容生产者和平台同时获益,这非常符合今日头条创始时的初衷。

为何并非“互联网个性化”第一人,却能达到今日的高度,还在“密谋”进军海外市场?张一鸣对此的解释只是简单的一句:“我们只是比别人更认真,认真改进我们的工程技术、算法模型。”