指尖上的新疆

2015-09-10张新民

张新民

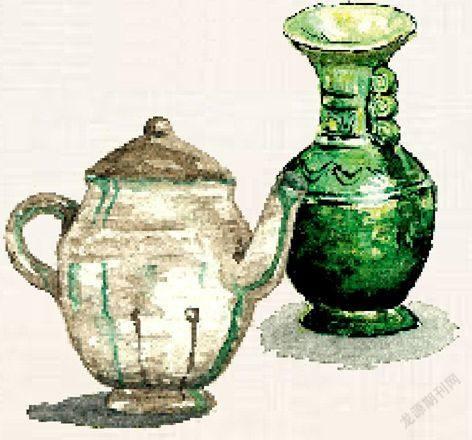

喀什老城,阔孜其亚贝希巷531号,是已有450年历史的老宅,院中总是摆满陶器。阔孜其亚贝希,在维吾尔语中意思是“高崖上的土陶”。一千多年前,维吾尔人来到这处黄土高崖定居,五百年前,一场洪水把高崖冲开,南坡就是现在的阔孜其亚贝希巷,人们称之为“高台民居”。

高崖产黏土,可以烧制土陶,所以高台居住的都是传统的手工艺人。与高台隔街相望的是喀喇汗王朝王公贵族的宅邸。高崖下,吐曼河的冰雪融水唾手可得,河畔树林,千年古巷,巴扎街头,这些地方从来都是人头攒动,中西亚和中原的商品经过长途跋涉后在此交易,饱受燥热和寂寞煎熬的人们在此聚会。经过数百年的发展、演变,当年的一片土黄色河水和土屋,变为高楼、住宅、市场、公园俱全的现代城市中心区域,这一切,在山崖上土陶艺人的院子里都看得清清楚楚。祖农·阿西木老汉和依明尼汗大妈曾经在这院子里终日忙碌,随着两位老人相继去世,院子也冷清下来,传承六代的土陶烧制手艺,如今只有大儿子吐尔逊·祖农这唯一的传人了。

吐尔逊家几平方米的土窑内漆黑一片,轻微的走动也会荡起细细的尘土,在天窗投射下的光柱里飞旋。窑壁上用木板片悬置着无数还未上釉的陶器,没有一丁点装饰,保持着高崖黏土的本色,古拙的美感让人惊艳。而上好釉的土陶颜色明快饱和,线条粗朴抽象,乡土中带着本真和质朴,狂放之下隐含收敛和尊严,与古巷老屋中一户户居民的个性相似。

相对前期黏土、釉料的准备,以及后期可自由发挥的上色上釉,成型才是制作土陶最为关键的一步,双手的力道、感觉到位,加上转轮速度与时间的完美契合才可能成功。手、脚、眼的配合之余,要用心,才能表现出土陶的精巧。

吐尔逊弯腰弓背地蹬着转轮,双眼盯着掌中旋转成型的泥坯,落满灰尘的胳臂暴着青筋,眉间的汗滴来不及擦去。尽管现在制作土陶的收入微薄,但工作时他仍会付出全部心思。

“买柴火多少钱?买土多少钱?做一个土陶又多少钱?算不清楚。我能再干十几年,到时候怎么办呢?”歇下来时,吐尔逊抱着外孙跟我聊天。维吾尔族最盛大的节日——古尔邦节就要到了,家里人却没有时间收拾过节用的东西。一整窑的土陶刚刚放满,柴火已经点燃,但孩子们都未能回来。由于喀什旅游受挫,相比几年前父母还健在的时期,来老城探访土陶人家的游客已经少了很多。

1.传统的高台民居是土陶艺人的生活场所,已有600年历史。2.土陶的刻花环节。3.第六代土陶艺人吐尔逊正在让土陶成型。4.土陶世家家中成列的土陶成品。每一家土陶艺人上釉的手法都有不同,有的还有记号。这家土陶的釉色是主人母亲生前亲自上的,喜用暗红色。

住在吐尔逊隔壁的吾曼·伊力,制作土陶使用的是电动转盘,他在处理单线条勾勒的几何图案时会带一些时尚元素,让土陶在粗犷稚拙之余有时代的律动感。吐曼河旁还住着另外一位也叫吐尔逊的土陶艺人,他家的土陶色彩鲜亮醇厚。距喀什65公里,英吉沙县芒辛乡的艾力家,是用山上的矿石自制釉色。喀什的家庭土陶作坊,也就是这么几家了。

由于高崖产黏土,几百年来,土陶和人们的生活息息相关。过去,水桶、烛台,还有礼拜前洗手的水壶,日常用的饭碗、茶碗,清真寺和麻扎(坟墓)上贴面的瓷片……都是土陶烧制的,如今,有些土陶制品已经消失,剩下的也逐渐被取代。老城民间收藏家艾尼的院子里,摆放着各种木制、铜制的生活、生产用具,它们是过去生活方式的见证。他收藏着一个稍有破损的土陶,据说已有600年历史,质朴雅致,敲击时声音清脆响亮,其中的韵味,不是焦躁的现代人赋予得了的。

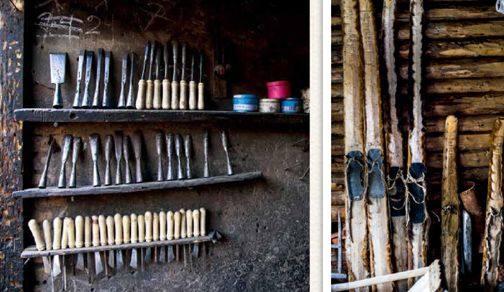

制作木器,有时也会用到铁匠的工具。雪板是禾木雪天必备的。舒开老人会亲自动手制作。

舒开老人和三个儿子一起住在远离村落的原始森林里。他的目光宁静淡定,却蕴藏着大半生狩猎生涯中,无数次和熊相遇的传奇故事。2007年与舒开老人相识,他不大理人,后来我一趟趟带着酒找他,他一口我一口,渐渐熟络。许多禾木人家,大到房屋、车辕,小到小桶、勺子,都由木材制成。从左往右,依次是:图瓦人酿造奶酒用的木桶,制作酸奶的皮囊,以及水桶。

阿勒泰山区的禾木村,周边都是原始森林,但居住在这里的图瓦人从来不会去砍伐树木,而是骑马或者开车去森林和河流旁寻找倒伏的树干,以满足生活所需。越往深处走,巨大的枯木就越多。这些巨木因生长年代太过久远,最终被风吹倒,庞大的根系翻在一边,挂着黑色的泥土,树干上已长满青苔和蘑菇。图瓦人的生活离不开这些木材,他们从很早以前就离群索居、自给自足,依托的正是森林的恩赐。

舒开老人十多岁的时候给俄罗斯人养蜂,当时这是最具技术含量的工作。如今老人八十多岁了,终日和他的铁具、皮具、木工为伴。老人起居室的隔壁陈列着各种手工制品,都是就地取材制作而成的,延续着图瓦人依靠自然的生活方式。制作酸奶和奶酒的大木桶、大皮囊放在地上,纺线车、各类木制炊具、自制皮靴放在木架上,墙上挂着女人缝制的皮制冬衣和蒙古传统服装,正中间供奉着班禅、成吉思汗的画像和20世纪70年代的毛主席丝绢画。

一个用白桦树皮制作的酥油小桶,精美轻巧,桶壁不见任何粘合痕迹,其制作时机十分关键:只有7月时吸足了水分的白桦树,才能轻易将树干截断、褪出,取出完整的圆形树皮筒,随后要利用其特有的韧性,在不切割的情况下进行翻制加工。

夏季牛奶充足时要准备好制作奶酒的木桶:选粗壮的杨树,截下一截,从中间掏空,削制成型。装酒的皮壶,要经历清理、熏制、缝制、成型、印花、烘干、配塞等诸多工艺,需要在不同的季节分别完成。

冬天,禾木村被大雪覆盖,马拉爬犁是图瓦人主要的交通工具,爬犁的重要部位“辕”就需要用木材制作,将木头削制成型后,“煣以为轮,其曲中规”,相互连接的部分不用铁钉和螺丝,用的是皮革编成的细绳。多变道路带来的野蛮冲撞,木头吱吱扭扭对漫长旅程的抱怨,都被坚韧的皮绳一一化解,修复则更为简单,这点永远值得现代交通工具中的金属和机油羡慕。舒开老人家所有的生活、生产用具几乎都是用木头和皮子制作的,房子也不例外。盖房子的工具基本只有一把斧头,木材之间塞满林中的苔藓,用来防风防潮。如今老人有空时还会干些小活,对他来说,有事没事去叮叮当当敲打一会儿,全身筋骨都会舒坦很多。

图瓦人依林而居,木质器具将他们游牧狩猎、采集种植的生活方式表露无遗。他们懂得和自然相处,根据大自然的日历就地取材,什么季节做什么事,是自然的安排。

图瓦人的传统观念里从未有过商品买卖的概念。在禾木有了一条拉运原木的山路后,村里也有了小商店,但是前期赊账、年底以物偿还的方式相当普遍。不过变化已经悄然发生。

“(20世纪)70年代的时候,禾木村拉来了一个打草机,但是没有机油,就用白桦树皮熬成糊,给机器上油。”禾木卫生院退休的图瓦老院长的讲述中总是冒出“玛依”这个词,我问他是不是“石油”的意思,老人哈哈大笑。其实玛依是突厥语的音译,是油的意思。现在当地50岁以下的人已经听不懂老人的图瓦语了。在禾木出生的图瓦人,除了在本族中使用图瓦语,还要学会哈萨克语,和村里的哈萨克族人沟通,上小学后,要从头学习蒙古语、汉语。

因为旅游开发,现在禾木村有了许多家庭旅馆,图瓦人的木制日常用具被用作展示。不过舒开老人更愿意在家门口敲敲打打,对他来说把木头变成木器再自然不过,“图瓦人的生活本来就是这样的呀!”

距喀什15公里的疏附县吾库萨克乡,家家户户都是乐器制作坊,生活着众多“会让木头唱歌的人”,“十步之内,必有工匠”。这里出产的五十多种乐器,几乎囊括了维吾尔族乐器的所有种类。

老艺人依明江·吾守尔从事乐器制作已有四十余年,起初做乐器是为了生计,但四十多年下来,乐器就像老朋友,即使患眼疾时他也舍不得不做,否则“我会疯掉的”。

做乐器要先懂木料。乐器有不同的性格,挑选木料就是挑选性格。“弹拨尔”是维吾尔族乐器中最长的,琴体和琴头用桑木或红木制作,音色非常明净;热瓦甫的琴身用整块桑木挖制,琴音清亮,适合独奏;“都塔尔”大多采用经过自然干燥的桑木、杏木或核桃木,其中桑木用得最多,以木质紧实、纹理自然的为上品,“都塔尔”是一种很柔美的琴,维吾尔族女孩弹奏它时,常能听出甜蜜的忧愁呢!

制作乐器需要集中精力,仅是把粗料削制成形,就要用工具砍削上千次。老艺人做一把琴需要一个多月,他们说,做乐器时,你的心思会体现在乐器上,你三心二意,乐声就浮躁;你一心一意,乐器就会回报最美妙的乐音给你。这些艺人很多都不识字,也未必懂得“乐理”,但他们对音乐有天然的熟悉。史籍中称七十二弦琵琶的卡龙琴,琴音最具想象力,像潺潺流水,像绿洲飘荡的沙枣香,每一根弦的松紧,是否柔润,将影响琴音的饱和和流畅,有的琴则是琴箱的大小、厚薄决定着琴音是否醇厚和悠远。手艺人会用手感知,经验告诉他这个音是这样的感觉,调到什么程度就够了。

喀什的乐器街上,乐器艺人常把摆满乐器的店铺当做自娱自乐的场所,随时可能弹唱。

“听到和看到,不如用手敲敲;快乐和痛苦,更要用手敲敲。”维吾尔族人的这句话是说乐器“达甫”的,其实,所有的乐器都承载着人的情感,在喀什库木代尔瓦扎路上的乐器店,工坊与店铺合一,当地民间艺人把这里当作自娱自乐的场所,无论年少的工匠,还是银须飘飘的老汉,随时可以操起一把琴给人演奏一曲;老城周围简陋的茶馆里坐得满当挤不下时,人们就在外面的墙角围坐,茶客们会轮番拿起都塔尔边弹边唱;在婚礼中,一大早男方家就有乐队吹拉弹唱,助兴的小伙子们从院内跳到院外,女方的闺蜜们则会在闺房的地毯上翩翩起舞,缓解新娘心中的不舍。

乐器摊位的后屋便是乐器作坊。麦盖提县的刀郎木卡姆艺人在演奏,刀郎木卡姆激情澎湃,号称新疆的摇滚。

乐音响起,悠远的声音仿佛一直飘到孤寂的大漠,有簌簌而下的沙子,干热的风,还有那片令人欢喜的绿洲。深沉和欢乐,都在乐音里,琴啊琴,你记住了所有的故事。

鼓身用铁铸成,故称“铁鼓”,也称“冬巴”。鼓的外壳是用生铁在专门的模子里制作出来的,鼓的上部绷有撑开的驴皮或小牛犊皮,过去被用作战鼓。

热瓦甫多为木制,外形独特,琴身由很多牛角片或骨片镶嵌出图案,民族特色浓郁,琴面用驴、羊或蟒皮蒙裹,有5~7根弦。

外形像一个长柄的大水瓢,由共鸣箱、琴头、琴杆、弦轴、琴马和琴弦等部分组成,是最亲民的乐器,也是极佳的伴奏乐器,在古典音乐《十二木卡姆》中作主要伴奏。

卡龙琴是维吾尔乐器里弦最多的古老民间弹拨乐器,形状酷似扬琴,发出的声音清脆悦耳,近似古筝,但音色更加明亮。它盛行于新疆的麦盖提、喀什、和田、莎车一带和哈密等地,也是演奏《十二木卡姆》不可缺少的乐器。

维吾尔族、乌孜别克族和塔吉克族的弓弦乐器,起源于古代波斯,流行于新疆的麦盖提、巴楚、阿瓦提、喀什、莎车和库车等地,又名多朗艾捷克,主要用于演奏民间歌曲和木卡姆曲调。

亦称手鼓,发音清脆响亮,有了它就有了激情,被称为维吾尔乐队中的灵魂。表面蒙以羊皮、牛皮或蟒皮,其中以蟒皮音色最好。

打开想象的闸门

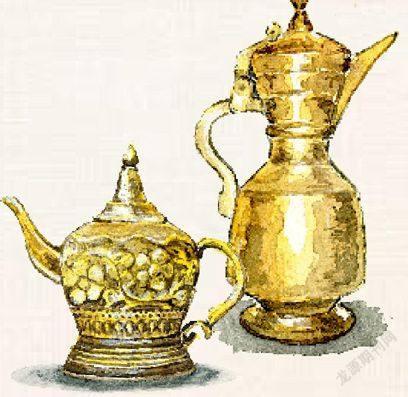

喀什吾斯塘博依古街会集了众多铜器作坊和摊点,阳光照着门口成排的铜器,室内的柜台也堆满了饰物和小用具,使进来的人感觉仿佛是进入了装满财宝的阿里巴巴山洞。圆润饱满的超大铜壶,线条流畅飘逸,花纹细致,在阳光下闪烁光芒,其中的技术和手法在家族中代代相传,其历史至少可以追溯到19世纪末。

离喀喇汗王朝的宅邸不远的一处民居里,一个老汉专心致志地敲打着手中的铜壶,架子上摆放着精美的收藏品,一只灰鸽子在小院里转来转去。

敲铜器,是继压花纹、剪铜皮之后的一道工序,只用捶打的办法(完全不靠钉子或焊接),将制作铜壶的不同部件连接在一起,各部件之间严丝合缝,宛若一体。老人换了一把又一把凿子,开始錾刻、镂雕,大部分是植物花卉缠枝的花纹。

据说,新疆冷砸铜器的工艺沿用了14、15世纪波斯及中亚的部分工艺,所以喀什的铜器有鲜明的中西亚伊斯兰风格,花纹的想象力根植自然,造型如巴扎上某种让人印象深刻的水果,线条婀娜多姿如舞蹈中的惊艳一瞥。

铜器在新疆人的生活中分量不轻,四处散布的茶馆,里面的茶壶都是铜制的;街头巷尾,有时还能看见人们在炉子上用铜壶烧茶;吃饭前净手的容器“阿布杜”、“其拉普”,甚至成为主人富裕程度的象征。高水准制作的铜壶纹饰精美,用久了,铜的光华变得低调内敛,很有神秘气息。

慢慢走进阿热亚路,小巷始终充满一种自由散漫的氛围,商铺的艺人们各自忙碌着。依力克其巷,飞溅的钢花和焊条里工匠专注的神情,不经意走过的蒙面妇女,还有拉着长长木头的毛驴车,仿佛是电影中的情节。老城里漂浮着细微的尘香,有一点皮子和香料的味道。曲折、神秘的巷道串起一间间土舍、一扇扇木门,时间似乎在曲折的巷道里突然迷失,任凭想象在蜿蜒的小道中冲撞飞舞。

在新疆,一大盘手抓肉端上来,旁边总配有一把精巧锋利的小刀。主人会让尊贵的客人用刀为大家分肉,一般来说,客人会礼节性地削一点,然后把刀还给主人——削肉并非人人能行的。主人会一手拿肉,一手持刀,快速而准确地将熟肉肢解、切碎,极具观赏性。

距喀什65公里的英吉沙县,以制作小刀而闻名。英吉沙小刀是维吾尔族的传统手工艺品,有三百多年的历史。在当地卖刀的店铺,店主夸耀自己的小刀锋利,方式是当着客人的面用刀刃砍铁、用刀削刀,用刀刮腿毛。

柯尔克孜族人家中都挂有壁挂,宽1.2~3米,长1.2~2.5米,多用紫红色或大红色的平绒做底面,以黑色平绒做边。妇女们用刺绣、贴绣、扎绣和镶坠等方法,绣出花朵、牧草、山峰等,展现出柯尔克孜人的生活环境。

花毡是哈萨克族女孩不可缺少的嫁妆之一,原料有羊毛、羊毛线、彩色布、线等。从打羊毛、擀毡子到缝制,全部手工制作。花毡多为双层,厚密耐用,可以用上四五十年。草原上的夏季是哈萨克妇女制作花毡的旺季,如果有一家要做花毡,大家都会来帮忙。

哈萨克族马鞭的手柄由荒漠植物红柳制成,细密坚硬,鞭绳由动物皮革制成,威风凛凛。据说哈萨克族各部落都有自己的马鞭匠人,风格也不尽相同。