走进动物星球

2015-09-10武侠

武侠

即使在白天,走进亚马孙热带雨林,也仿佛走进了一个幽暗的世界,甚至能呼吸到这片土地特有的神秘气息。这里是地球上最为重要的生态系统之一,拥有绮丽的自然景观和不计其数的珍奇动植物。十次亚马孙科考旅程,每一次都让我对自然的敬畏感有增无减。

在亚马孙河广阔的绿色疆界内,分布着数百条泥泞的支流,由于地处偏僻,流域范围宽广,其间生活着数以百万计的不同物种的动植物。随着人类研究的深入,一些罕见的物种正逐渐被发现,与此同时,丛林中的某些物种已经开始消失。科考队的首席科学家理查德·博德曼在亚马孙驻扎了长达30年,他说:“人类的贪婪,已经残酷地破坏了大片大片的热带雨林地区。无知的人类就像一群失去理智的猿猴闯入了卢浮宫一样,毫不留情地破坏了珍贵的艺术品。我们对于热带雨林的破坏简直就是不计后果的暴行。艺术品尚可重新创作,遭到毁坏的热带雨林可就没法复原了。我们对于热带雨林的掠夺速度之快,甚至威胁到了地球未来的安宁,因为这些广袤的森林担负着多重使命:控制气候,防止土地沙漠化,同时蕴藏着尚未发掘的庞大的自然资源。”

我们最近的一次科考,是从亚马孙河的一个港口城市——秘鲁的伊基托斯(Iquitos)出发,它是洛雷托地区的首府。此次科考的目的是监测拉戈·普雷托特别保护区的野生动植物种群。这片面积达1万公顷的热带森林坐落在萨米利亚河上游,从伊基托斯出发要两天才能到达。萨米利亚河是亚马孙河的众多支流之一,许多是前人未曾涉足的地带。

行驶在萨米利亚河上,右边是秘鲁,左边是巴西。我们在白天和黑夜的不同时段登上小型备用船只,进行有关金刚鹦鹉、亚马孙粉豚及凯门鳄的数据调查。在草木丛生的热带雨林中,实地考察的助手们挥舞着弯刀开辟了数个陆地固定样带,每个都有3公里长。这些活儿对于体能的要求很高,我们就是在他们辛苦开辟的样带中开展相关调研的。

月亮升起,是去观测凯门鳄的绝佳时机。这种鳄鱼是一种凶险的动物,昼伏夜出,体长可达1.5米,两分钟便可以杀死一个成年人——它把人拖下水中,撕咬,人因失去反抗能力并大量失血而死亡。

乘着夜色,我们驾驶一艘15马力的小艇进入雨林。博德曼用12伏聚光灯沿着水面四处照射,“凯门鳄的眼睛会有反射光,像红宝石一样的光。”我沿着光束细细寻找,发现水面如明镜般美丽,似乎到处都有“红宝石”。“那里有一只!”博德曼特别擅长辨别鳄鱼的眼睛,他迅速关掉发动机,用桨将船划过去,悄悄接近它。那是一只2.5米长的凯门鳄,眼睛的前端有一横骨嵴,很像人戴的眼镜架。博德曼拿出套索准备捕捉,我们全都紧张起来。

博德曼的套索工具由一根大约两米长的棍子和一个绳套组成,他悄悄接近并迅速拉紧拴住凯门鳄的颈部。这头30斤重的鳄拼命挣扎,硕大的尾巴掀起水花,溅了我们一头一脸。好在船上的四五个人迅速稳住了局面,勉强没被掀到河里去。被绑架到船上的鳄鱼嘴被牢牢捆住,我们则迅速开始测量与记录——用皮尺测量身体总长度、从嘴尖到尾巴尖的距离、头部的长度(从嘴尖到眼窝后缘),记录下它的重量。我们还会特意记录下所观察到的凯门鳄的长幼情况和发现地点。这些数据积累得多了,就可以分析、计算凯门鳄的种群规模。

测量完毕,博德曼重新固定凯门鳄的下颌,轻拍鳄鱼嘴部,打开它的嘴,在上下颚之间固定一个聚氯乙烯(PVC)的圆柱体,然后我们小心地将一根插管从食道插入胃中,再用漏斗将水注入,另一个人轻轻地沿着脊椎挤压凯门鳄的腹部,这样,凯门鳄胃里的部分物质就和水一起流进采集桶里。一只凯门鳄的整个取样过程大约10~15分钟。我们用过滤网将胃容物进行过滤,用秤称重。有时在这种物质当中会发现大的固体颗粒,我们就将其取出,盛放在一个托盘当中,以便今后进行进一步的识别。作为凯门鳄的食物残渣,其余的颗粒物质将被进一步按照不同的生物学类别或猎物类别进行分组,以便更多了解它的捕食习性。凯门鳄主要是吃各种鱼类,比如食人鱼,然而这次我们在这只凯门鳄的胃中发现了特别古老的硬骨鱼,是属于恐龙时代的鱼,有着乌龟壳一样的外表,非常少见。

六年亚马孙科考,我已经观测过数不清的凯门鳄。有一次我们抓到一只小的凯门鳄,正在测量,忽然感觉周围的水中有异样,原来凯门鳄妈妈就潜伏在船的周边,此外还有好几只大凯门鳄也虎视眈眈,我担心它们会随时跳到船上来发动攻击,赶紧完成测量,迅速放掉了小鳄,急速逃离了那片水域。

20世纪70年代,凯门鳄因遭到大量捕猎,数量剧减。如今,根据我们的观测,尽管这种鳄每年被猎捕的数量依旧相当大,但是其种群数量并未因此而衰退。推测原因可能是由于其他经济意义较大的鳄(如黑鳄、奥里诺科鳄和美洲鳄)由于被过度猎捕而导致种群萎缩,它们退出的栖息地可能被凯门鳄占据。

除了危险的凯门鳄,我们也观测亚马孙其他臭名昭著的水中杀手,比如食人鱼。这种鱼只和我的手掌一般大小,却生性凶猛。它们群体庞大,总是大规模集体作战。在亚马孙流域的河流里猎食其他鱼类并非易事,因为河水实在混浊。食人鱼发起攻击时,离猎物的距离一般不大于25厘米。食人鱼的游速不够快,这对于许多鱼类来说无疑是值得庆幸的。游速慢,要归咎于食人鱼那副铁饼状的体型。长期的生物进化为什么没有赋予它一副苗条一点的身材呢?科学家们认为,铁饼型的体态是所有种类的食人鱼相互辨认的一个外观标志,这个标志起到了阻止同类相食的作用。

据博德曼说,他遇到的最恐怖的家伙是水蚺,也就是当今世界上最大的蛇,像电线杆一样粗、一样长,它们平时潜伏于水中,以凯门鳄为食,也攻击人类。水蚺没有毒,通常蜷曲身体绞杀猎物,能轻松地把猎物压个粉身碎骨。见到水蚺必须躲着走。

生活在茂密的亚马孙热带雨林中的皇柽柳猴,长着两绺长长的白色胡须,习惯安静地坐在树上进食和休息。

亚马孙河中的野生琵琶鱼,杂食鱼类,吸食藻类、底栖动物和水中的垃圾。鞭笞巨嘴鸟,常常成群结队地栖居在热带雨林大树顶上。色彩鲜艳的喙约占全身长度的三分之一。亚马孙粉豚。这种粉色海豚能在水里潜足15分钟,成年雄性还能在水里睡觉亚马孙食人鱼以凶猛闻名,俗称“水中狼族”。咬住猎物后紧咬着不放,以身体的扭动将肉撕裂下来,一口可咬下16立方公分的HETYmjxmGvGxp7icyH8NYg==肉。

身处亚马孙热带雨林中,我听到水中不时传出“打喷嚏”的声音,那是亚马孙粉豚——地球上最大的淡水豚类,成体约2米长,粉红色,萌嘟嘟的。我曾经在4个小时内连续见到六七十只粉豚,它们成双结对,不时从水下喷出水柱,发出有趣的声响。由此我联想到中国特有的、天生一副微笑面孔的长江白暨豚,我在野外考察中已经十多年没有再看到了。

由于亚马孙河上游的水量淹没了森林,树叶中的物质大量溶解于水中,导致河水的颜色像极了普洱茶,水中富有营养,游弋着大量水生生物。河水中能见度很低,所以经过几百万年的进化,粉豚的眼睛退化到很小,但是它们的视力不错,只不过肿胀的下颌会挡住向下的视线,出于观察的需要,它们有时会将身体翻转过来进行“仰泳”。更多时候,它们靠额头部位的声纳系统进行水中定位,它强大的声纳波,甚至能把鱼群暂时击晕。热带雨林的水下树枝交错,地形复杂,而粉豚却能在其间行动自如。和其他豚类不同,粉豚的颈椎不是连成一体的,它的头部可以灵活地左右转动,比人类的转角还大。粉豚处在生物链的顶端,它的数量多少,直接反映着水中生态的状况。

观测雨林中飞过的金刚鹦鹉,大概是科考旅程中最浪漫、最享受的环节。这些翅膀展开可长达1.5米的鸟儿,有着斑斓的色彩和优美的身姿,尾巴像剑一样,它们成群掠过水面的样子,像极了正在接受检阅的飞行编队。金刚鹦鹉的寿命可达70~80年,由于只吃雨林里的果子,又能够长距离迁徙,因此我们可以在定点流域、定点时间,通过监测它们的数量,得知雨林中植物的生态变化。我们还发现金刚鹦鹉有一个不得了的功夫——百毒不侵。它的食谱多由果实和花朵组成,其中包括很多有毒的种类,但金刚鹦鹉不会因此中毒。有科学家推测,这可能是因为它们所吃的泥土中含有特别的矿物质,从而使它们对百毒无忌。

科考队的首席科学家博德曼已经54岁了,微胖,一头卷发。这个英国人长期生活在雨林里,淳朴得像一只熊猫,笑容天真无邪,脑子里没有名利争斗,送给他一包甜食就会乐得心花怒放。他30年前攻读剑桥博士时来到亚马孙,从此扎根。每当聊起亚马孙的生态,从一千五百万年前至今的历史,他都能娓娓道来,还会在白板上绘出各种动物,激情难抑。他谨慎至极,每次外出科考,总是把我们的安全放在第一位。

博德曼每天五点半准时起床,在5公里河面上巡视,监测金刚鹦鹉的数量;9点早餐,9点半去观测粉豚;12点午餐、午休;下午2点出发,在5公里样带里做数种鱼类的调查;7点晚餐,8点召集5个课题小组开总结会,监测结果汇报;晚上8点半到11点半,监测凯门鳄,午夜12点返回休息。除了以上提到的那些常规动物,他还会观测一些珍稀动物,比如用夜间红外相机捕捉豹猫,监测美洲虎、食蚁兽、蝙蝠等。对他来说,长期科考通常没有大起大落,“我们把特定地点物种出现的数量、种类记录下来,其实是个相当枯燥的过程,但如果能坚持10年甚至30年,就会有一个曲线,坚持时间越长,意义越重大。亚马孙还没有这样的科学数据。由于全球气候变化的影响,亚马孙生态环境遭遇到极端气候的影响(如近几年遭遇的有记录以来的最低水位和最高水位的极端气候影响),这样的数据能够看出亚马孙热带雨林的生态环境是如何适应全球气候变化的,或者反过来,从亚马孙热带雨林的生态变化来跟踪全球气候变化的蛛丝马迹。”博德曼在雨林中追踪着动物,在小小的表格里绘制着大地球的变化。他冲我们挤挤眼睛:“我这30年的数据说明,全球气候的变化趋于稳定,破坏得到了遏制,热带雨林大有希望哦。”这可真是个好消息!

亚马孙科考旅行之前,通常需要做哪些准备工作?

在热带雨林,防蚊装备必不可少。我通常会准备防蚊帽、速干衣、冲锋衣、长筒雨靴、防晒霜、防蚊霜等。另外,还需注射黄热病和疟疾的疫苗。

在亚马孙的十次科考旅行,最大的收获是什么?

亲近野生动物的体验弥足珍贵,但更多是感受到了野外科研贵在坚持的那份恒心与毅力。目前亚马孙所有热带雨林的生态环境监测数据,都是从20世纪80年代开始的,已经积累了30多年,随着时间的推移和持续不断的监测积累,其科学价值将会越来越重大,对制定亚马孙热带雨林的保护方案和全球气候变化的应对方案具有不可估量的、难以替代的重大价值。

亚马孙至今仍旧布满了未解开的区域,一位记录雨林变化的档案员告诉我们:“对于物种的破环,就像是在焚烧‘自然博物馆’中的书籍,我们甚至还没来得及对消失的物种进行分类。”我们在亚马孙所做的科考旅行,正好可以帮助科学家对各种物种进行监测。

亚马孙肉垂凤冠雉,是南方凤冠雉属中最古老的分支,源自600~550万年前的中新世晚期。肉垂凤冠雉在野外的数量很稀少,因失去栖息地及被猎杀而被列为易危。在保护区的某些区域,它的数量正在恢复中。科考研究可以帮助科学家确定这些物种数量的恢复速度。

在洛雷托的许多地区,河龟已被过度捕捞,以社区为基础的环保工作,正在帮助恢复各个河龟物种的种群数量。人们捕杀河龟是为了获取肉食,当地人还销售河龟蛋,把它作为一道美食。在过去10年的生态环境保护行动当中,特别是在萨米里亚河流域,当地科学家已经建立起了一套保护机制,拯救两个最濒危的河龟物种。他们在河龟产卵的旱季收集河龟蛋,并将它们转移到人工海滩,从而保证其中一些蛋可以最终孵化,并让幼龟破壳而出,免遭偷猎者的挖掘。

群居性动物,大水獭用尾部下面的腺体来圈划出自己王国的边界。它们非常聪明,喜好交际,总是充满好奇心,而且性情温和,彼此间喜欢用咕噜咕噜的声音进行联络。大水獭的毛皮非常细致,自古以来就被高为上等衣料,在1940~1970年的产业化制皮时期,人们大规模地捕杀巨型水獭,导致猎捕数量过度。目前,在萨米里亚河和雅瓦里河流域,巨型水獭种群数量正在恢复当中。当地科学家设立了巨型水獭的长期监测机制,目的是为了记录种群数量的恢复情况。

目前存活的海牛类中体型最小的,同时也是海牛目哺乳动物中唯一生活在淡水水域的一种濒危物种,它们在觅食、旅行或交配时会形成松散的群体,一般不超过10头,大族群极为罕见。在对捕获的亚马孙海牛的研究,发现它们不论白天或晚上都会活动,每天花费约8小时觅食、4小时休息,其余12小时则四处移动,每天游动的距离超过2.6公里。在亚马孙,海牛种群数量的恢复速度不及巨型水獭,而且它们很容易在局部地区内出现灭绝的现象。

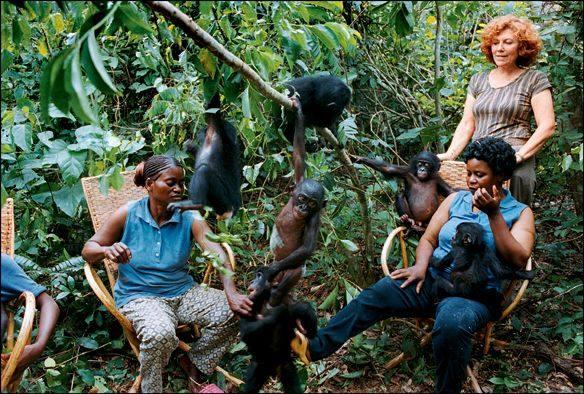

由于战争和偷猎,倭猩猩已经走到了灭绝的边缘。为了救助人类这些『近亲』,克劳迪娅·安德烈在刚果首都金沙萨建造了一座圣殿,并且积极保护和研究倭猩猩,美国杜克大学演化人类学博士后谭竞智曾进入并与她共同守护过这片属于倭猩猩的天堂森林。

在刚果“洛拉亚倭猩猩救助中心(Lola ya bonobo)”并不宽敞的医务室里,一只名叫马卢的倭猩猩安静地躺在病床上,医生卷起绷带帮它包扎伤口。来自伤口的疼痛感,让它握紧了拳头,但它依旧配合地躺着,只是时不时地看看周围,以确认一直照顾它的伊冯还守在身边。这种与人类极其相似的举动,令伊冯产生一种难以言说的纷乱思绪。她在马卢的脸上看到了忧伤的表情,然而它的种种表现又告诉她,从偷猎者的枪口下死里逃生后,马卢依旧重拾了对人类的信任,这完全出乎她的意料。

小马卢的命运多舛。

2005年12月,法国戴高乐机场的空警在一个旅客的托运行李中发现了一只幼倭猩猩,它用人的两只手掌就能轻易托起,毛茸茸的,尚在颤抖,手脚都被灼伤,伤口上覆盖着厚厚的疮痂,除了处于脱水状态,腹部血肿的现象也很严重,它就是小马卢。

空警的救助只是马卢生死挣扎的序幕。政府的农业部门担心马卢携带埃波拉病毒,申请让它安乐死。幸好受到环境部和鲁瓦西兽医服务中心的干预,他们把马卢托付给图瓦里公园,公园创始人保罗再三权衡,更倾向于把马卢送到刚果的金沙萨,交给倭猩猩救助中心,交到负责人克劳迪娅·安德烈的手中,双方僵持不下。

临近圣诞,在刚果金沙萨,法国大使介入了这个争端——他的办公室里出现一个叫克劳迪娅的红发女人,她据理力争,态度很明确——必须拯救小猩猩马卢。农业部部长坚持要为马卢实行安乐死,图瓦里公园和克劳迪娅则各处奔走求援。这场激烈争议的结果是:巴黎方面最终让步了,小马卢第二天就坐上了飞往刚果的航班。克劳迪娅含着眼泪回忆道:“马卢到来的时候,蜷缩在稻草下,浑身是伤,几近脱水,就快要死了。我们的实习生把它抱在怀里,它惊恐的叫声慢慢转变为抽泣。那一刻我想,也许我们没有办法救活它了,想不到我们居然成功了!”

倭猩猩仅存在于中非的民主刚果共和国(前扎伊尔),濒危程度极高,相当于是“刚果的大熊猫”,据统计,目前数量不足10000只。这一物种于1928年被美国人Hal Coolidge发现,它有着轻巧的身姿、黑色的脸庞以及粉红色的嘴唇,与人类基因的相似程度相当高。

读博士的时候,谭竞智第一次来到洛拉亚倭猩猩救助中心。救助中心位于刚果(金)的首都金沙萨市郊区,拥有约35公顷的森林区域,实行半开放制。金沙萨有1000万人口,是世界上最拥挤的城市之一。和世界上其他的大都市不同,这里多数是从国内其他地方涌进来的贫民,可以一家七八口人挤在不到8平方米的简易屋里,多数人作苦力、临时工,或者耕作几块薄田。在如此拥挤的城市中守住一片森林,克劳迪娅工作的复杂性超乎想象。

在倭猩猩救助中心,谭竞智接触到的都是猩猩孤儿,它们的父母被枪杀,自己被当作宠物贩卖,最后得到了救助中心工作人员的帮助。平均每一只倭猩猩获救,就有另外5~10只死于偷猎或者贩卖过程。谭竞智的工作是研究它们的思维认知能力。倭猩猩不会说话,研究它们的心理需要设计出各种刁钻的游戏——就和儿童心理学家研究1-2岁的孩子一样。这些游戏关卡需要它们拥有特定的认知能力才能解决,当它们成功解决并得到香蕉的时候,科学家就知道它们具有了这些能力。

人类现存有两个近亲,黑猩猩和倭猩猩。它们的DNA和我们有98.3%的相似性,但它们俩之间的关系更密切,有99.9%的相似。但这0.1%的区别却大有乾坤。

在“儿童室”里,小倭猩猩正在和“代理妈妈”玩游戏,它们将在这里学习如何进行野外生活。

救助中心所属的森林中散落着四群倭猩猩。工作人员依靠铁丝电网或溪流,将不同的种群隔开。一天早上,饲养员跑过来告诉谭竞智:“它们不见了!”

“什么?”谭竞智愣了一下。

“做实验的那群猩猩,不见了。”

谭竞智的脑袋瞬间“嗡”了一下。救助中心位于人口稠密的金沙萨市郊,这么一大群倭猩猩能流窜到哪儿去?正当他不知所措地愣在原地,突然听到另一个工作人员在远处大喊:“找到了!”原来,前一晚的雷电劈断了大树,压倒了分隔两群倭猩猩的电网,那群倭猩猩全跑到隔壁去了。

野生黑猩猩是唯一一种会发动战争的非人灵长动物。密歇根大学的人类学家数十年来在乌干达丛林里跟踪黑猩猩,研究证实,黑猩猩会伺机围攻敌对群体的落单个体(以多胜少)造成敌对黑猩猩群体的伤亡,削弱一方的势力,以扩张自己领地。而且黑猩猩对待陌生同类毫不留情,但凡是雄性,睾丸都会首当其冲地被咬掉——即使有漏网之鱼,也让敌人断子绝孙,可谓心狠手辣。但与预期的剑拔弩张相反,边境战争并没在倭猩猩群里发生。反之,不同倭猩猩群相遇时会变成盛大的聚会。难道倭猩猩没有排外心理?为此谭竞智和同伴专门做了一个实验:

他们把一只倭猩猩反锁在门外,它吃不到放在门内地上的食物,然后放另一只倭猩猩从别的入口进到门内,这只后到的倭猩猩可以自私地吃掉所有食物,也可以选择把门打开来分享。实验的关键是:这两个个体来自不同的猩猩群。结果,门内的倭猩猩主动打开了门,和陌生的同类分享食物。

黑猩猩与倭猩猩为什么一个排外暴力,一个却愿意分享、合作?答案可能和倭猩猩的“女权主义”有关。我们发现,黑猩猩的雌性十分孤僻,雄性则团结在一起巡逻边境、支配雌性。而在倭猩猩的社会里,每一位雌性都是高情商的“女强人”,相互扶持,共同驾驭雄性——有暴力倾向的雄性不会得到雌性青睐,反倒是温柔的暖男得到传宗接代的机会。谭竞智的一位师姐维多利亚·韦博曾经做实验直接比较过黑猩猩和倭猩猩的暴力倾向。当两只雄性黑猩猩同时看见一堆食物的时候,它们体内的雄性激素瞬间激增,这代表着它们正要摩拳擦掌:“何方贼子,纳命来!”而在同样的情况下,两只雄性倭猩猩的反应则是皮质醇激增,雄性激素无变化,这代表着他们压根儿没想打架,而正焦虑地绞尽脑汁寻思“怎么办?怎么办?怎么办?”

为了让小倭猩猩能够体验野外生活,救助中心在树林中布置了“儿童室”,每天下午,它们在错综复杂的浓密植物间玩耍,尖锐的叫喊声回荡在林间。但在洛拉亚倭猩猩救助中心的幸福生活并不是这些倭猩猩的终点。那些身体健康、思想成熟的倭猩猩,会被最终放归野外。他们的归宿在刚果繁茂的热带雨林里——他们命中注定的家。

研究过程中有什么印象深刻的故事?

倭猩猩是十分有爱的动物,有次一只病死了,饲养员尝试隔着电网用竹竿子拨回尸体,结果所有倭猩猩都跑过来保护自己的同伴,哪怕它已经死去。

研究倭猩猩的意义在于?

倭猩猩是我们的近亲,而且没有人类的文化,如果它们也有我们的一些行为,就可以说,这些行为是有生物学基础的,起码有一部分是可遗传的。这里容易有一个误区:我们不是猩猩变来的,我们是和它们有共同的祖先,然后各自分化而来的。所以,如果一个东西我们有,它们也有,结论就是咱们的祖先很可能就有(例如大家都有一个头、两只眼睛、五根手指)。一个东西有生物学基础,不等于 一个东西完全由生物学决定。先天的东西决定了你的上限和下限,至于具体发展成什么样,还得看后天的因素。

克劳汀·安德烈在倭猩猩救助中心给当地孩子讲述关于倭猩猩的种种知识。调皮的小倭猩猩。

倭猩猩(学名:Pan paniscus)是黑猩猩属的两种动物之一,产于非洲刚果河以南,已濒临灭绝。

倭猩猩和黑猩猩外表相似,但相比之下,它们较能直立。倭猩猩几乎所有时间都待在树上,既能在树枝上觅食水果,也能用略弯曲的下肢在地面行走。

倭猩猩是已知的仅次于人类的最聪慧的动物,其行为和社会行为都更近似于人类,在人类学研究上具有重大意义。倭猩猩懂得分享,这曾经被认为是人类独有的特征。更奇特的是,它们更爱与陌生猩猩而不是熟悉的同类分享食物,此举旨在扩大社会网络,类似人类在社交网络上的行为。它们能长久保持母子关系,分群后还经常回群探母。除了能使用简单工具,它们还有午休习性,能辨别不同颜色、发出32种不同意义的叫声。

在澳大利亚悉尼的塔朗加动物园,我与海豹在一起工作了30年。在此期间,我曾经3次前往南极、数次奔赴南美、非洲和澳大利亚其他地区研究这个种群。海豹中不乏顶级的掠食者,但在我看来,它们更像一只只聪明而独立的猫。

悉尼沙滩上出现了一只海豹!度假的人们尖叫着逃开,警察甚至已经做好了拔枪射击的准备。我赶到现场,看到一只南极豹海豹,近4米长的庞大身躯,颈部白色,遍布黑色斑点,有点像豹纹。我估计它是来自澳大利亚靠近南极的海域,跨越了这么长的距离,还在海里经受大风大浪的袭击,它看上去既疲惫又惊恐不安。

在海滩上拯救迷路的豹海豹或其他种类的海豹,总是存在风险。这些动物体型庞大、力量惊人、移动速度快,还有很大的牙齿,在南极处于食物链的顶端,虎鲸是它们唯一的天敌。捕捉海豹需要速度、经验和勇气。面对沙滩上的这只豹海豹,我非常紧张,害怕被它扑倒,终于和同事一起捕获它的时候,我感到非常有成就感。

这并不是第一次在澳大利亚的海滩上发现海豹,它们大多数生着病、瘦得皮包骨或者被鲨鱼咬过。多年以来,我们和同事拯救并且照看这些动物,它们从遥远的海域流浪至此,最终留在我们身边,围绕着这些海豹也展开了很多科学研究项目。

在近30年的研究中,我几乎走遍了海豹的各种栖息地,探访不同的种群,它们的特点十分鲜明:灰海豹脾气很暴,环斑海豹调皮、古怪,格陵兰海豹像绅士一样很有气度,冠海豹对人类的态度有些敌意,须海豹很温和,斑海豹则经常鬼鬼祟祟。

在南乔治亚岛,我曾经非常冒险地接近象海豹,观察它们打架、交配、哺乳、出生和换毛。我还在一个海豹繁殖地停留了十多天,那个荒无人烟的孤岛上没有电也没有浴室,但有6000头澳洲毛海豹。为了不破坏环境的原生状态,我只能紧贴着悬崖边,在隐蔽的状态下计算新生小海豹的数量,辨别海豹的种群。有些海豹不可以靠近,因为担心它们因惧怕人类而受惊逃窜,有些则是因为我们自己感觉害怕——毛海豹和海狮一样是跑步健将,能够追着人一直跑30米。大多数海豹在陆地上时就像一只巨大的毛毛虫,但在冰上或沙上的移动速度比我们想象中要快,我不敢冒险离它们太近。

通过大量的考察,我发现澳大利亚毛海豹和新西兰毛海豹的数量基本已经从100年前的捕猎时代中恢复过来了。不幸的是,澳大利亚海狮的数量至今还没有恢复,现在只有不到14000头。在世界的某些地方,海豹的种群数量稳定,但在其他地区数量正在减少,比如南象海豹。地中海僧海豹和夏威夷僧海豹只剩下不到1000头了,很可能走向灭绝。栖息地的丧失、过度捕捞和海洋污染,对所有海洋哺乳动物的影响都很大。

1.非洲克洛斯海角,大群长毛海豹聚集在一起。2.一只格陵兰海豹正在冰面上睡觉。3.南象海豹,鳍上长着五个长蹼的趾,可以敏捷地在水中游泳,它们是地球上最庞大的鳍足类动物。4.潜游于海冰下的威德尔海豹。威德尔海豹又称“僧海豹”,是一种极古老的生物,有“活化石”之称,它们曾被记载于亚里士多德的书中,也是哥伦布在“新大陆”最先看到的海豹。

全球只有两个地方有豹海豹,我工作的地方,是世界上唯一一个展示南极豹海豹的地方。我和豹海豹一起工作了28年。这是一个大的物种,雌性长3~3.5米,体重通常超过500公斤,雄性略小一些。它们身上有豹纹斑点,很是凶猛(会吃其他海豹和企鹅),被称作顶级掠食者,不过在我看来,它们倒更像一只只聪明而独立的猫。

每天我会为豹海豹挑选90~100公斤的鱼。每头豹海豹都有自己的饮食清单,根据它们的年龄、体型大小和进食的时节而制定,它们每天还要补充维生素。鱼是人工饲养的,鱼的供应商同时也为一些餐厅供货。我们管理着豹海豹们游弋的大水池,会定时邀请专业的潜水员过来进行清洁。

所有的豹海豹每天都有3~4次训练课。刚开始训练时,它们都很紧张、害怕,有时我碰到它们的鳍,它们会像触电似地立即缩回去。建立起信任关系总是重中之重。它们和人类很像——不会无偿地工作,希望所做的一切都能得到回报。训练时,主要靠食物引诱,动作完成得好,必须鼓励——给它们鱼。训练并不难,无非就是奖励好孩子、忽略坏家伙。豹海豹并不是忠诚的动物,发脾气是常有的事,不想练了,就一个猛子钻到水里不出来,这时就要哄了,给点好吃的,让它们玩高兴了再重新开始。

有一头雌性豹海豹叫阿斯特里德,我在它身上学到了很多关于训练豹海豹的技能。它曾经试图抓住并杀掉另一头豹海豹,咬着这个可怜的家伙超过两小时,我也花了同样长的时间吓唬阿斯特里德,直到它放手。和这种动物相处真是需要非常地有耐心才行。

我同时也为豹海豹做护理和管理训练。如今,我可以在没有约束和药物控制的情况下,为海豹照X光、验血、注射、做超声波、滴眼液、清洁牙齿、称体重和测量身体。豹海豹是非常聪明的动物,它知道什么时候该怎么配合。

豹海豹生病的时候,会脱离群体,找一个地方单独待着,双眼无神。麻醉它们是有风险的,豹海豹可以控制心脏跳动的频率和呼吸,当它们进入 “潜水反应”时,经常停止呼吸,这使得我们的麻醉师无法估计麻醉程度。不过就在最近,我发现通过X光透视可以找到无法麻醉的气管,在抢救南极野生豹海豹时及时插入管子,从而使残病豹海豹的死亡率大大降低。

我曾经观察过新生的豹海豹——小家伙毛茸茸的,出生后6~12小时,总是因不懂吸吮而吮地板、吮墙、再吮回母亲的身体,找奶过程堪称艰难,每次都让我捏把汗,这种情况直到一星期后才会有改进。我也曾经训练海豹追捕活鸭,后来发现它们爱上了捕捉负鼠,在水里玩腻后还会把负鼠上缴给我们。我甚至还尝试和豹海豹一起在水里游泳……

与豹海豹在一起的日日夜夜,时刻充满了挑战性,也很有价值。而我最大的收获是,切身感受到教育对所有动物和环境都是很重要的,觉悟和共鸣能帮助所有动物,不单单是海豹。

海豹是脊索动物门(Chordata)哺乳纲(Mammalia)食肉目(Carnivora)海豹科(Phocidae)所有动物的通称。它们具有鳍状的四肢,因此与海狮、海象等动物一起被称为鳍脚类(Pinnipedia)。鳍脚类曾经是一个独立的目,在不同的分类系统中,也曾是食肉目下的一个亚目或者超科。海豹与其他鳍脚类动物的区别是:没有明显的耳朵,只有一个耳洞,还有就是脸长得更像猫。

环斑海豹有两个分布在北欧的淡水海豹亚种:赛马湖亚种(P. h. saimersis)和拉湖亚种(P. h. ladogensis)。西伯利亚的贝加尔海豹(Phoca sibirica)是生活在贝加尔湖的淡水里的,它与北冰洋的环斑海豹(Pusa hispida)亲缘关系最近。一些科学家推测,贝加尔海豹的祖先可能是在冰期,经连接贝加尔湖和北冰洋的河流来到这里并慢慢适应了环境。现在这3种淡水海豹都在人类的过度捕猎下濒临灭绝,其中赛马湖亚种仅存250只。

人们对海豹最大的误会是什么?

人们总是认为海豹抢走了他们的鱼。实际上,哪里有鱼,哪里就有海豹……后来才有了人。它们是非常重要的食物链,人类不能那么自私,让野生动物自生自灭。

如果想在南极的旅途中观察海豹,哪些品种不可错过?需要留意哪些问题?

南极的食蟹海豹不可错过,还有超过5千万头的威德尔海豹、豹海豹、罗斯海豹和南极毛海豹,如果够幸运,还能看到象海豹。往南走,在亚南极地区一定要看看毛海豹。

观察海豹,最重要的是一定不要尝试摸它们或者打扰它们。听从向导的指示,这也是为了保障自身的安全。