“风险的社会放大”框架下的微博研究

2015-09-10黄颖

黄颖

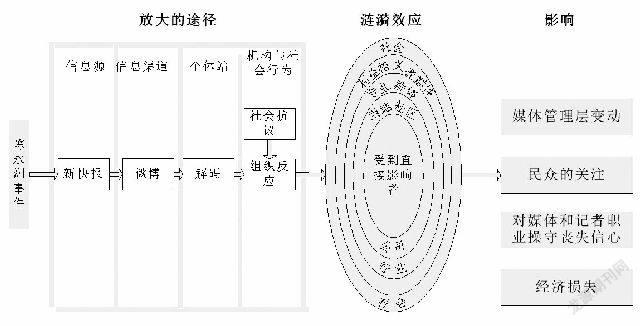

【摘要】风险的社会放大框架研究了传播与风险扩大之间的复杂关系,而媒体是当代社会最重要的传播路径之一。本文试借鉴这一理论框架,从“放大”的视角来观察微博在传播行为和传播效果方面的特点。并以“陈永洲事件”作为案例,宏观上观察事件在微博中的放大途径,微观上观察微博文本中的“责难信号”以及信息流等问题,试图发现在新媒体环境下,面对这样的突发事件,媒体是如何报道的,受众又是如何与之互动的。

【关键词】风险的社会放大责难信息流陈永洲

一、理论梳理

“风险的社会放大”这一理论框架基于这样的假设:除非人类观察到并将其传播给其他人,“风险事件”的影响力在很大程度上是无关紧要的,或是非常局部化的。①传播在风险事件的发展中起着非常重要的作用。卡斯帕森认为,组成社会放大的信息系统和公众反应的特征是决定风险的本质和严重性的主要因素。信息通过社会以及个体“放大站”加工,“放大站”包括:技术评估专家、风险管理机构、大众媒体、社会团体中的舆论领袖、同辈和参考群体组成的个人网络等。社会放大站通过沟通渠道(媒体、信件、电话、直接交流)制造和传输信息。每一个信息接收者都参与放大过程,成为放大站。②大众媒体是其中非常重要的一个放大站。媒体的传播迅速、广泛,对公众对风险事件的认知有重大的影响。学者们也对风险信号和公众传媒之间的联系进行了广泛的研究。

二、媒介在风险的社会放大中的传播行为

(一)“陈永洲事件”的传播途径

1、事件的披露

事情的发端是“新快报”官方微博10月22日20:34发布的一条关于陈永洲被捕的消息,随后迅速在微博中产生了反响。经过搜索,“新快报”微博从10月22日到11月1日一共发布关于陈永洲事件的消息有11条。

通过对微博分析,“新快报”的报道可分为三个阶段:

首先是披露信息。10月22日晚发布两条微博表明将披露关于陈永洲被捕的消息。模糊的信息和“记者被捕”的关键信息迅速引起了公众的关注。

其次是扩大影响。这一阶段是责难信号集中的阶段,“新快报”于23号发布5条微博,联合其报纸,直接向长沙警方提出质疑。在质疑警方的同时,“新快报”在微博中将自己塑造成“正义”、“有风骨”的媒体形象。可见,在事件的开始,“新快报”就为此次报道划定了框架——警方滥用公权,媒体为记者呐喊,并塑造了意象——“沉默的警方”、“有风骨的媒体”、“受屈的记者”,不断扩大着风险信号及其影响。

最后是沉默期。在24日之后,“新快报”微博没有再发布与陈永洲有关的消息,包括之后的认罪、批捕、领导班子调整。

2、其它媒体的介入

(1)抽样说明

本文选择了“人民日报”、“法制日报”作为官方媒体微博样本;“新京报”、“南方都市报”作为都市报媒体微博样本。抽取10月22日—11月1日期间样本微博发布的所有有关“陈永洲事件”的微博。

(2)抽样结果

10月22日—11月1日期间,四个样本微博共发布相关微博48条。

报道的数量和类型影响了受众对风险事件的态度。“人民日报”和“新京报”2个样本微博在报道的数量上领先,统计的3种报道类型都有涉及。“南方都市报”发布的相关微博数量最少,而且第一条相关微博发布于10月26日,并且大多数消息都是转发,自行采访的消息较少。

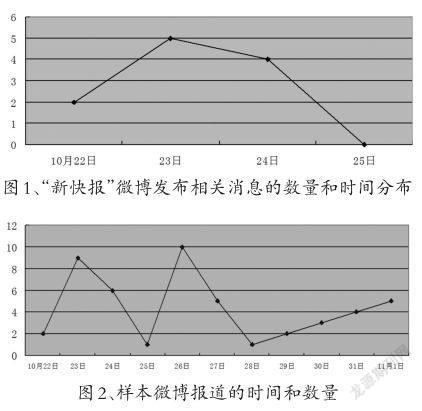

对事件的连续关注形成信息流,信息流的持续或断断续续可能促进或妨碍受众对于风险的观察。图2显示的是10月22日—11月1日期间样本微博对陈永洲事件的报道周期。可以看出:首先,对事件的报道基本没有中断,但是有明显的峰值,两个高峰值分别出现在10月23日和10月26日,对应着事件中的时间节点。其次,在经过时间节点后,报道量呈明显的下降趋势。

(二)媒体的传播行为分析1、谁是“恶棍”——微博中的责难信号

阿温德·苏拉萨认为,在责难似是而非的情况下对信号的进一步探究可能显示出更加充实的阐释。另一方面,直接的责难能明确的驱动陈述中的联想和意义,从而强化信号对读者的影响力。③

样本微博中筛选出来的16条微博都有明确的责难焦点。其中3条是针对具体的机构,另外13条都是针对个人。

在10月23日陈永洲被捕到10月26日陈永洲认罪之前,是媒体报道最为集中和活跃的阶段,样本微博虽发布了消息,但表现得都较为谨慎。“人民日报”和“法制日报”都是转发了其它相关媒体对于陈永洲事件的报道,或是呼吁相关部门尽早查明事实,给出说法,并没有责难信号,具有明确责难信号的微博出现在10月26日及之后。“南方都市报”在10月26日前没有发布任何关于陈永洲的微博。相反,“新京报”表现的较为活跃,在10月24日连发3条微博对陈永洲事件提出质疑。另外13条有责难信号的微博发布于10月26日陈永洲认罪之后,点名批评了陈永洲为了自身利益进行虚假报道的行为。

10月26日,陈永洲在央视《朝闻天下》节目中出现,承认在未经核实的情况下连续发表针对中联重科的大量失实报道。事情至此似乎已经很明确,媒体的责难矛头也指向了陈永洲,主要是对他和其所属媒体的职业操守提出质疑和批评。

总体来说,样本微博在此次事件中既有对集体的责难,也有对个人的责难,责难主要指向了个人。对个人的责难主要是官方微博样本,并且是在事情得到进一步确认之后。对集体的责难则来自都市报的微博,表现得较为积极和尖锐。

2、“爱不持久”——微博中的信号流

总体来看,信息流是呈现出减退的趋势。新闻机构并不鼓励对风险进行持续报道,埃尔德里奇和赖利在研究疯牛病和英国媒体时总结了三点原因④:首先,风险通常具有不确定性和缺乏结论性科学证据的特征。而吸引媒体注意力的是新的以及看起来是确定的发现和争议。这解释了报道的峰值与事件的时间节点相吻合的现象(如图2)。

其次,除非政府(或其它官方机构)采取防范性原则,风险在官方层面上可能会被忽视,或看起来像已经解决了一样,这样反过来会削弱其新闻价值。⑤10月30日长沙市岳麓区人民检察院对陈永洲以涉嫌损害商业信誉罪批准逮捕;11月1日羊晚集团宣布调整新快报社领导班子,在这后2个事件的时间节点中,官方给出了关于风险的解决方法,媒体的总体报道量明显下降。

风险是基于预测未来的一个概念,而新闻媒体更善于回顾性的而不是前瞻性的报道风险。⑥因为事件在发展过程中有很多不确定性,尤其遇到涉及公权力方面的敏感事件,为了规避风险,媒体会选择较为谨慎的报道。

三、风险放大的表现

事情发生后,#新快报记者被抓#当即成为了新浪微博的热门话题,仅在这一话题下的讨论微博就有41,539条。以“陈永洲”为关键词进行搜索,10月22日—11月1日期间共搜到相关原创微博93,936条,可见受众对这一事件的关注程度。现对受众的反应作一简单分析。

(一)抽样说明

为了观察受众关注事件的哪些方面,受众的反应是否随着事件发生变化,抽取事件4个时间节点的24小时内的前100条微博及后100条微博,观察受众的评论,以及评论的主题。

(二)抽样结果

10月22日—10月23日,抽取的200条微博中,经过筛选,对事件进行评论的共98条,记为有效样本。(见表2)

10月26日—10月27日,抽取的200条微博中,经过筛选,对事件进行评论的共84条,记为有效样本。(见表3)

10月30日—10月31日,抽取的200条微博中,经过筛选,对事件进行评论的共45条,记为有效样本。(见表4)

11月1日—11月2日,抽取的200条微博中,经过筛选,对事件进行评论的共49条,记为有效样本。(见表5)

受众的反应显示,微博中情绪发泄占比较大,受众的评论走向基本与媒体的报道内容一致,可见媒体对受众的影响。(见图3)

以上通过风险的社会放大这一理论框架,从宏观层面分析了新媒体在此次事件中的传播行为。事件当事方“新快报”在事件初期表现强硬,揭露事件并试图扩大影响,官方媒体和其他媒体的加入使事件的影响在网络中迅速扩大。事件被放大产生的影响包括管理部门做出相应政策,受众广泛参与讨论,各类媒体纷纷关注等等。此外研究引入了“责难信号”、“信号流”等概念,想借此来进行微观层面的分析。从此次研究可见,事件发生初期,媒体表现的较为谨慎,责难信号基本出现在陈永洲认罪之后。信号流虽然保持了连续性,但出现减退的趋势,随着时间的发展,媒体和受众对事件的关注度都在下降。

在此次事件中,“新快报”的表现值得商榷,我们应该思考,新媒体环境下,什么样的“新媒介素养”能让我们在信息海洋中保持独立思维,并能引导我们用批判的精神来看待这个纷繁复杂的信息世界。□

参考文献

①珍妮·卡斯帕森、罗杰·卡斯帕森、尼克·皮金、保罗·斯洛维奇:《风险的社会放大:15年的研究与理论评估》[M].中国劳动社会保障出版社,2010:3-33

②卜玉梅,《风险的社会放大:框架与经验研究及启示》[M].《学习与实践》,2009(2)

③④阿温德·苏拉萨:《瘟疫与砷:大众传媒批评指向及风险的社会放大与弱化》[M].中国劳动社会保障出版社,2010:159-181

⑤⑥约翰·埃尔德里奇、杰基·赖利:《风险与相对性:疯牛病与英国媒体》[M].中国劳动社会保障出版社,2010:120-136

(作者:安徽大学新闻传播学院2012级研究生)

责编:姚少宝