齐心一家在晋东南的抗战岁月

2015-09-10戴玉刚

戴玉刚

齐心不为人知的家世——

·早年在山西晋东南参加八路军

·父亲是国民党县长,母亲骑着毛驴把3个子女送上太行

·姐姐齐云、姐夫魏健、弟弟齐步都是共产党员

·齐氏一家在抗战期间互相支持、联合抗日,正是当时国共合作大潮中鲜明、典型而又不平凡的一例

在抗日战争时期,河北省高阳县齐心一家在山西举家抗战。齐氏一家在晋东南投身革命,发动群众共同参与斗争,反抗日本侵略者,谱写了一曲荡气回肠的民族篇章。

齐厚之往事

在河北保定东南部,有个高阳县。县城东街花市街二胡同,当地人称“齐家胡同”。齐心一家就住在这里。她父亲齐厚之的祖父曾在清末朝中为官,声名显赫。齐厚之的父亲齐殿勋是个商人。1924年,齐殿勋去世时,齐家有17亩地,两所房屋,一所住全家人口,一所开设一座轧棉花的手工业作坊。每年秋后还雇用几个临时的轧花工人。

齐厚之是齐家的长子,他还有一个弟弟齐博恒,字长安。齐博恒早先在北平读书,后留在北平市立二中任会计。齐厚之还有一个妹妹,成年后嫁给陈静斋。抗日战争前,陈静斋任北平市立二中校长。

齐厚之,字德安,1894年生,河北保定育德中学毕业后,1922年毕业于我国第一所国立大学——北京大学文学院法律系,系蔡元培的得意门生。齐厚之酷爱京剧,擅长书法,尤其毛笔小楷写得端庄秀丽。

1922年,齐厚之北大毕业后,先是在北平任中学语文教员,后在直隶(今河北)蓟县京兆第三中学任教员。1924年11月,经友人介绍,齐厚之参加国民军第三军,担任军法处长。第三军是冯玉祥的嫡系部队,军长是孙岳。孙岳和齐厚之是老乡,他是高阳县西庄人,明末兵部尚书孙承宗的后裔。孙岳同冯玉祥一起于1924年发动北京政变,使直系军阀在同奉系军阀大战中大败。北京政变后,孙岳任国民军副司令兼第三军军长。齐厚之在第三军中除担任过军法处长外,还出任保定烟酒公卖局副局长、秘书、参议等职。

1926年9月,冯玉祥率国民军在内蒙古的五原誓师,加入广东革命政府,参加北伐。孙岳抱病参加五原誓师,但因病未能随军行动。而第三军却参加了北伐,齐厚之也随军参加北伐战争。1928年5月27日,孙岳病逝时,齐厚之仍留在第三军中任职。

孙岳因病休养期间,山西省原平籍的徐永昌受命代理第三军军长。徐永昌系孤儿从军,进入军中不断求学,不仅具备一定的军事素养,而且有着敏锐的政治嗅觉。他身处乱世但具备中国军人的美德,是中原大战中晋绥军的总指挥、抗战时期的军委会四巨头之一,曾代表中国政府于密苏里号军舰上接受日本政府投降。就在代替孙岳代理第三军军长时,徐永昌发现军法处长齐厚之学识渊博,处事公道,是不可多得的人才。1928年10月,徐永昌被任命为绥远省政府主席。不久,他便向直隶省主席商震推荐齐厚之。

1929年3月,齐厚之出任直隶省阜平县县长。直隶省改称河北省后,徐永昌出任河北省政府主席。

中原大战结束后,蒋介石将黄河以北之事交由张学良料理。1930年9月27日,河北省主席易人,徐永昌直接回到老家山西。同年11月,阎锡山在蒋介石中央的逼迫下,准备出走暂避。阎锡山离晋前,特召集晋军所有军长以上的主官召开会议,宣布徐永昌以晋绥警备总司令的名义,负责晋绥两省治安。

1931年,徐永昌出任山西省政府主席。同年1月,他邀请齐厚之来到山西,并任命齐厚之为山西省政府秘书,兼四科科长。齐厚之担任山西省政府四科科长期间,曾作为山西省政府主席的代表出席中央政府正太铁路接收典礼仪式。

1936年3月,齐厚之被派往黎城县任县长,1937年1月离任。民国《黎城县志》记载:“齐厚之,以字行,河北高阳人,北京大学毕业,二十五年(1936年)三月任。”抗战开始后不久,齐厚之出任长治县县长。其间,齐厚之对外称字不称名,因此大家只知道他叫齐德安。据黎城、长治两县的县志和有关文字资料记载,齐德安在黎城、长治两县为人厚道,办事公正,口碑不错,深得同僚敬重,百姓称赞,曾在这一带留下很多故事。

逸事之一:不为名动,婉拒冠名县志主修

初到黎城,齐德安一面深入群众,体察民意,一面拜访黎城的一些名流绅士和退休官员,了解县情。当时,黎城正在新修《黎城县志》,书稿已经基本修纂完成。负责总纂的是清光绪壬寅举人,1906年毕业于保定北洋法政大学,曾任曲周知事、后返乡黎城、已60多岁的杨永昌。齐德安十分关心此事,上任不久就到杨府拜会,了解县志修纂情况。这本县志是前任县长吉梦庚与田养公在任时组织修纂的,署名主修的是吉梦庚与田养公。由于杨永昌不了解齐德安的为人,再加上自己曾是官场中人,自诩谙熟官场惯例,便自作主张将齐德安加入主修之列。旧时主修志书是地方官员的主要政事政绩之一,既可显示学识,又可“流芳百世”,杨永昌心想新县长一定会欣然接受。齐德安得知后,专门派人将杨永昌接到县衙,尊称“长辈、老师”,热情宴请。受到厚待的杨永昌起初还很得意,暗自庆幸自己“聪明”。未料,齐德安却提出将自己的名字剔出主修之列,并说志书是在自己到任之前修纂完成的,将自己的名字加入主修与事实不符,不能沽名钓誉。闻听此言,杨永昌不免有些脸红,再三说明,齐德安仍坚持不受。虽然“好意”被拒绝,但齐德安实事求是的品格却深得杨永昌敬佩。加之席间齐德安了解到因为资金不足,已编就的志书迟迟未能出版,即刻表示拨出一定经费,以解燃眉之急。这更让杨永昌大为赞赏,逢人便称齐县长为“好官”。

逸事之二:尊重历史,保护文物传之后代

齐德安刚到黎城上任时,民众大多只知他是北大高材生,以为又来了一位官老爷。但他到任后第一件事就是走访民众,了解县情,凭借处事公平公正,不徇私情,很快获得了黎城百姓的拥戴。

当时,县府地址仍在明清时的县衙里,略有改造。齐德安被安排居住在二堂后中宅。不久,他为立在府院中的十几通明清时期的石碑所吸引,尤其对石碑上勒刻的碑文很感兴趣,经常默立碑前仔细观看揣摩。其中明万历知县王永福所纂《莅官总要》中的:“廉洁以守自己,谦和以待士夫。忠厚以待僚友,慈祥以扶百姓。谨慎以事上司,严限以销未完。清谨以临仓库,明慎以牢狱囚。慎密以防奸诈,节用以备不虞”,更令他情有独钟,多日面碑沉思。谁料他的举动被下属误解,认为民国已经建立25年了,封建县衙里的东西还留在民国县府里,可能引起了新县长的不满。于是,下属趁齐德安下乡不在府,就组织人将石碑全部推倒,准备砸碎处理。当晚,齐德安回府见到此景大吃一惊,顾不上洗脸吃饭,当即召来下属,问明缘由,对他们的做法进行了善意批评,责令将推倒准备砸碎的石碑集中起来保护,碑文全部拓片存档。他还谆谆教育大家,碑碣是历史的见证,是重要的文化载体,对研究封建社会的治县方略有重要的历史意义和现实意义,应该加以保护,传之后代。

70多年过去了,那次保护下来的石碑现仍陈列在黎城县文博馆。每当看到这些保存完好的石碑时,当地学者和知情人就会想到齐德安,说他是一位对历史负责任的好县长。

逸事之三:深明大义,支持学生抗日救亡

在黎城时,齐德安除了关注民生经济,也时刻关注中国局势。

他出任黎城县县长之时,“一二·九”运动刚刚爆发不久。早在1928年底,黎城一些在北平、太原、长治上学的进步青年学生,受到“五四”运动的影响和鼓舞,为唤起家乡民众觉醒,组织成立了“留潞、留并、留平学生联合会”,作为黎城县最早的革命青年组织,掀起反帝、反封建、反剥削压迫的宣传活动,相继进行了反对苛捐杂税的“反斗捐”和反对克扣盘剥的“反盐店”、“反当铺”民生斗争活动,并取得胜利,在黎城民众心中播下了斗争的种子。“九一八”事变后,黎城学生运动转向以宣传抗日救亡为主。“西安事变”后,黎城学生抗日救亡活动掀起高潮,他们举行集会、游行、演讲,刷标语、喊口号、发传单,唱歌、演戏,宣传中国共产党“停止内战,一致抗日”主张,揭露国民党出卖民族利益、对日妥协投降面目,呼吁民众团结起来抗日救亡。

群情激愤的场面让人声泪俱下,也深深感动着一向思想进步的齐德安。他不但几次接见参加抗日救亡运动的学生,还组织学生召开抗日救国座谈会,让学生们畅所欲言发表抗日建议,并在会上公开表示对蒋介石消极抗日的不满,以及对共产党提出的“停止内战,一致抗日”主张的极力赞同。这次座谈会坚定了学生们的抗日信心,不少参加座谈会的学生日后都积极参加了牺盟会等抗日组织。

事后,尽管友人告诉他“上面”认为其“行动极左、言论过激、危险在即”,但齐德安仍坚持自己的所作所为。其实,一段时间以来,齐德安在省会除了接触到守城总指挥傅作义将军外,还接触了周恩来、薄一波、戎子和、杨献珍等很多共产党员,对共产党和共产主义思想有了深入系统的了解并十分赞赏。正因为如此,他对抗日学生爱护有加,对抗日活动极力支持。

逸事之四:不惧危险,推荐保护抗日青年

齐德安担任长治县县长时,抗战已经爆发。他积极领导长治民众投入抗日救亡运动,并介绍进步青年参加抗日队伍。很快,一支抗日宣传队引起了他的注意。领头的是后来成为著名作曲家的长治人常苏民。常苏民,1910年生,1929年毕业于山西国民师范艺术科,曾在太原任中学音乐教师,太原沦陷前夕回到家乡组建起一支抗日救亡业余文艺宣传队,四处活动。结识之后,齐德安就将他介绍给决死队驻长治的领导人。不久,常苏民就带着这支宣传队加入了山西青年抗敌决死队第二纵队,并以宣传队为基础成立了怒吼剧团。

在此期间,中共地下党员赵树理由于宣扬共产主义及参加抗日活动和“驱张运动”(1937年10月下旬,由长治牺盟会发动爱国学生掀起的驱赶到长治上任五专署专员的反共分子张慕陶的群众运动)表现突出,被特务认定为“危险分子”和“共党分子”,密告国民党山西省党部,随即国民党山西省党部下达通缉令,要求长治县政府将其逮捕。齐德安先将此事扣压下来,随后告知了当年曾和赵树理一起闹过学潮的史纪言与王中青,让他们转告赵树理注意躲避。当时,齐德安并未想到被自己救下的赵树理,在牺盟会长治特派员共产党员宋乃德的介绍下加入牺盟会派到阳城后,成为了自己大女儿齐云的同事,后来还曾一起被捕与释放。

齐德安就任长治县县长仅仅两个月,就因与宋乃德等共产党人交往密切而被阎锡山亲信密告诬陷,随即遭到撤换,但因为几次推荐保护抗日进步青年等事,还是给人留下了深刻印象。时任牺盟会特派员的侯国英在回忆党在山西的工作时曾经写道:“1937年冬,是牺盟会的鼎盛时期,大批青壮年都投入了抗日救亡运动。民政科长齐云的父亲齐厚之,是长治县长,他思想比较进步。让女儿齐云和齐心都参加了革命。”

齐厚之离开长治后,于1939年11月至1940年3月,任国民党山西省政府第三行署秘书(在阳城县)。1940年4月至12月,任晋城县县长。1941年1月至1943年6月,在陵川县任国民党军第27军设计委员会秘书。1943年11月任国民党河北省政府参议(在西安)。1944年5月至1945年10月,任国民党第一战区长官部党政军工作总队研究委员。1946年5月至12月,入宝鸡国民军官队学习,年终结业。1947年4月至1948年3月,在河南开封,任国民政府黄河水利委员会河北省修防处秘书。1948年8月至1949年,在北京国民党河北保安司令部任视导员。1949年1月随傅作义起义。同年6月分配到沈阳故宫图书馆做管理员。同年9月又回到西安,在陕西省长安县(今西安市长安区)人民法院工作。1950年1月调到最高人民法院西北分院工作。1953年病休,1956年去世,终年63岁。

骑着毛驴上太行的邓妈妈

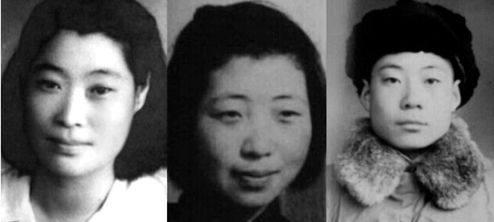

齐厚之的夫人邓耀珍,1893年出生于河北省高阳县一个大户人家,膝下育有两女一男,长女齐云,1919年生;次女齐心,1923年生;儿子齐步,1927年生。

邓耀珍所在的村庄尚家柳村,原属安新县,后划归高阳县。村子不大,约百余户。村子分为东尚家柳和西尚家柳,邓家住东尚家柳。邓耀珍的父亲是清朝的一名武官,为人善良、乐善好施。邓家是个大家族,老老少少几十口人。邓耀珍父母共育子女七人,三男四女,邓耀珍是小女。邓家在村中建有三座宅院,并在高阳城里开有合记股份颜料公司。邓耀珍和齐厚之的婚姻,在当时也算门当户对。

邓耀珍从小受过良好的教育,是一个知书达理的贤惠女子。为了民族的独立和尊严,她多次从“合记股份颜料公司”支出大洋,资助子女抗日。齐步第一次到山西晋东南抗日根据地,就是邓耀珍亲自送的。由于上太行山走的都是小路,邓耀珍雇来驮夫,一路上骑着毛驴上太行。途中几次遭遇日本鬼子,邓耀珍、齐步和带着他们进根据地的地下交通员,在山洞里躲了好几天才得以脱险。因此,太行抗日根据地的人都亲切地称呼齐母是“骑着毛驴上太行的革命老妈妈”。

1938年底,齐云调到平顺县工作。在平顺的日子是她自参加抗战以来工作最紧张的一个时期。就在这时,齐云生下了她的第一个孩子,乳名“西西”。这时,由于抗日战争的环境残酷,生活条件差、工作特别忙,齐云几乎无法照顾孩子,后来就捎信让母亲过来帮助带孩子。邓妈妈接信后,再次骑着毛驴上太行,来到平顺县城西南八里的刘家村,借住在老乡张茂孩家里,帮助齐云照看“西西”。骑着毛驴上太行的邓妈妈,支持子女上太行,支持子女干革命,并默默地资助子女,照看孙辈,使子女抗战没有后顾之忧。

离开晋东南后,邓妈妈回到河北高阳老家生活,齐厚之每隔几个月汇一些钱,以维持生活。后来战乱频发,邓妈妈与齐厚之失去联系,加之往日也无积蓄,日寇侵占家乡时东西又大半丢失,于是生活转入贫困境地。搬到乡下后,先是寄居在齐心的舅父及三姨母家,后来邓妈妈在乡下租了一间小屋,麦收秋收时每日出去捡粮食,亲戚们也多少资助一些,就这样维持着生活。

齐云在太行山

“七七事变”前,齐云在北平师范大学附中读高中。她思想进步,积极靠近共产党组织,担任学生会主席,并参加中华民族解放先锋队。

1937年7月28日,北平沦陷,齐云在党组织的安排下,同平津流亡学生离开北平。而后,她带着妹妹齐心辗转到了太原,齐心进入太原平民中学读书。齐云随丈夫魏健(又名魏震五)离开太原,来到晋东南抗日根据地工作。到阳城不久,齐云认识了当时的阳城县县长李敏之夫妇,他们都是共产党员。齐云主动接近他们,在他们的影响与帮助下,当年年底参加革命。

听说大女儿来到阳城,齐厚之写信给齐云和女婿魏健,说自己身体不好,不想在国民党这里再干下去了,并鼓励女儿、女婿努力抗战。后来,由于齐云等人的政治身份暴露,为防不测,中共晋豫特委决定将齐云、魏健、赵树理、王良等人调离阳城。

1939年12月,齐云奉命出任中共平顺县委组织部长,1940年调到潞城县政府担任民政科长。1941年7月,齐云离开潞城,调到第四专署任八路军干部训练班指导员。1942年5月,调到平顺县第三区任区委组织委员,半年后又调到第一区做同样的工作。

齐云在平顺发动群众搞生产,开始组织互助合作并产生了一些后续效应。在严酷的革命战争时期,齐云英勇奋斗、不怕牺牲,经受了艰苦生活和生死斗争的考验。

离开潞城后,齐云调到高平县第四区任区委书记。日本投降后,她随丈夫魏健前往东北解放区开展工作,先后在东北农学院、东北计划委员会等单位任职。1955年,齐云调回北京,历任农业部计划局处长、副局长,中央办公厅地区组研究员等职。1979年因病逝世,终年60岁。

齐心跟着姐姐走上革命路

就在齐云一如既往以忘我的热情投入新的工作的同时,她的心也时时牵挂远在太原的小妹齐心。

“七七事变”前夕,齐心考入北平市女子一中。她还没来得及走进课堂,便听到卢沟桥事变的噩耗。7月28日北平沦陷。8月,齐心与姐姐齐云随北平的流亡学生离开北平,经天津、烟台、青岛、济南,到达太原,进入太原平民中学读书。不久,娘子关和大同失守,太原告急,偌大个华北已经放不下一张平静的书桌,齐心再次失学。

这时,齐心得知姐姐已经在晋东南参加抗日队伍,心情再也无法平静,心想有朝一日也要成为一名八路军战士,到前线去打日本鬼子。她曾两次外出寻找抗日队伍,父亲觉得她年龄太小,又没有可靠的人引领,两次都把她追了回去。

齐云得知妹妹的情况后十分着急,经过仔细考虑,决定将妹妹接到自己身边,于是向组织上请假,急急忙忙赶赴太原,回去没多作停留,便带齐心一起返回晋东南。当时太原至长治、晋城的道路基本上被日军占领,齐云拉着妹妹,有时背着妹妹,经祁县、过榆社,经武乡、过安泽,到达晋城。

齐云把齐心带到晋城,原计划想把妹妹送到驻晋城的八路军训练班学习。谁想到此时正逢日军对晋东南抗日根据地进行疯狂扫荡,八路军训练班已经转移。齐云只好和妹妹一起返回长治。途中,为了躲避敌人,姐妹俩有时住老乡家里,敌人进村,她俩就和老乡们一起藏进山洞,常常一待就是一两天。饿了只能吃点炒面(直接把面粉倒在锅里炒熟,有时放一点盐),有时连炒面也没有,只能挖点野菜充饥。

回到长治后,齐云意外得知,抗日军政大学一分校已从陕北迁到晋东南屯留县办学,学校距长治还不到40里,她顿时眼前一亮,将想法告诉了妹妹。齐心听了很高兴,自己的愿望终于可以实现了。

1939年3月18日,一个阳光明媚的日子。齐云领着15岁的妹妹来到屯留县岗上村抗日军政大学直属女生队学习。

女生队的生活也是非常艰苦的,住的是老百姓的土炕,十多个人挤一起。吃的是小米饭,加几粒腌制的咸黑豆,学员每月可领一元钱的津贴。女生队每天学习、军训,为了巩固学习成绩,课后都要进行分组讨论,还经常不断进行军事演习,也要演习民运、后勤工作,演习组织抢救“伤员”等。女生队的军事演习得到八路军前方总部的肯定。

京腔解说。中国共产党建党18周年时,抗日军政大学一分校举办展览、演出等多项活动。齐心从小在北平长大,说话好听,学校就让她担任解说员。为了圆满完成任务,齐心多次从女生队驻地岗上村步行到校部故县镇,熟悉展品的时代背景和意义,并结合展品,编写解说词,每天起早在女生队门外“露天课堂”背诵。《抗大历史和成就展》开展时,八路军前方总部首长朱德、左权等,校领导及各营领导和学员数千人参观了展览。齐心绘声绘色、声情并茂的讲解,赢得首长与学员们的阵阵掌声。

火线入党。1939年7月,日寇集中数万兵力对晋东南地区进行第二次九路围攻。抗大一分校决定向太行山深处壶关县转移。这时,齐心是女生队通信员。转移途经长治县西火镇时,与日军遭遇,经过半天时间与日军周旋,终于突围出去,但清点人数时发现少了女战士易辉。齐心主动报名,和战友一起回去寻找易辉。直到第二天,战友们才在山沟沟里找到她。在这次突围中,小小的齐心表现得非常勇敢,也灵活机智,经过战火的考验,党组织特别批准齐心成为一名中共候补党员。

当好后勤。1939年11月15日,抗大一分校转移山东,留守处转移到武乡,等待抗大总队到来。这时,齐心担任留守处总务处书记。总务处设在大陌村德兴寺旁边的李双全家,齐心与另外两位女同志睡在隔壁魏生金家的东窑。当时房东魏生金刚结婚不久,新媳妇叫史改转。齐心等人住在她家后,每天晚上在素油灯下教史改转认字、写字,给她讲抗日道理。史改转是村里的妇救会主任,可她没文化,不知道该怎样做妇女工作。在齐心的引导和教育下,史改转的抗日觉悟很快提高,工作能力大大长进,她组织妇女参加村里的各种活动。听说齐心想给学员们制作裹腿,史大姐建议做裹腿不能用布头拼,因为布头横顺不一,裹腿打不紧。做裹腿最好是直接织,并详细讲了织裹腿的方法。经过几个晚上的努力,终于织成十几副裹腿。她们还根据村里妇女们的染布经验,找来黑豆皮、桑树皮、槐米、矾、土盐等材料煮沸染色,把制作好的裹腿送给学员。为了缓解住房问题,齐心征求魏生金的意见,修建临时住所,村里的百姓与学员们一起,用木棍夹着高粱杆做成篱笆,并在里外抹上麦糠泥,搭成临时建筑。齐心还和学员们将黑豆用盐水泡煮作为咸菜食用,并用小米锅巴加点盐下饭,学员们戏称这为“列宁饼干”。

进山采药。太行山的初春气候非常干燥,学员很容易生病,齐心步行四五十里路,专门到刀把嘴村的八路军制药厂学习中草药知识,回校组织学员一起到十几里外的石瓮村上山采药,来解决学员生病用药的困难。

战地救护。抗大总校机关转移到黎城县霞庄村后,遭遇日寇“扫荡”。齐心在曹庄、三十亩村一带组织卫生队对伤员进行救护,清理伤口。1940年11月,齐心接到上级指示,让她与刘抗等4名女同志到八路军总部武乡砖壁村报到,到了总部才知道,总部要派送一批太行、太岳以及华北其他根据地集中到这里的干部40多人到延安。11月3日,齐心从武乡出发,跟随队伍走北线交通线,冲破白晋路、同蒲路、离汾公路及汾河、黄河等数道封锁线,胜利抵达延安。

齐步进步

齐心的弟弟齐步也与山西有缘。1932年,齐步5岁。那一年8月,高阳、蠡县一带的贫苦农民在中国共产党的领导下,发动高蠡暴动。虽然这次暴动失败了,但暴动对当时年幼的齐步后来的成长影响很大。因为高蠡暴动是中国共产党领导下在北方发动的仅有的几次暴动之一,而且这一暴动又发生在他的家乡,这也是促成齐步走向革命道路的动力之一。

1933年齐步6岁时,到了太原父亲的身边上小学。父亲调往山西黎城任县长时,他又随父亲赴黎城上学。一年后,因为家里的一些原因,他同母亲返回高阳老家。

之后在高阳县城的小学继续读书。这时,他和母亲仅靠在北平市立第二中学做会计的叔父齐博恒、在高阳尚家柳村的舅舅邓耀辉、邓耀增和姨母们的帮助下维持生活。

1937年7月7日,日寇发动侵华战争,高阳县城很快沦陷。齐步和母亲、二姐一起到了尚家柳村的大舅邓耀辉家。大舅和姨母对齐步母女三人都很关照。

1939年9月,齐博恒见侄儿在乡下荒废学业,就把他接到北平读书。齐步很聪明,学习也很刻苦,但是由于齐步的到来,叔叔家本来就困难的生活更加困难。

寄人篱下总归不是件舒心的事,哪怕是在自己的亲叔父家。听说大姐齐云、二姐齐心都在山西晋东南抗日根据地当八路军,他也萌生了投身革命的念头。1941年5月,年仅14岁的齐步在大姐齐云的帮助下,来到晋东南抗日根据地,自此投身到火热的抗日战争中。来到晋东南抗日根据地后,齐步被分配到了平顺县太行行署第四专署八路军干训队当通信员。

在太行四专署工作期间,齐步与时在国民党军第27军任秘书的父亲齐厚之见了一面,并要父亲把他的名字改一下。齐厚之问他为啥要改名?他说当了兵出操列队值勤队长喊口令时,一喊“齐步——走”,他就习惯性地答应,惹得大家笑,所以他想把名字改了。父亲想想说:“那就叫‘锐新’吧,锐是锐意进取,新是齐家你们这一辈人名字共用的,‘锐新’就是锐意取得新中国的胜利。”齐锐新感到父亲起的这名字好,自此,他就不再用“齐步”的名了,只在履历表的曾用名一栏中写上“齐步”。

1941年底,齐锐新被送到涉县固新镇晋冀鲁豫边区太行第二中学学习。1943年12月,16岁的齐锐新从联中转到太行七分区的豫北中学学习,并兼任学生队队长。1945年2月,齐锐新离校参加工作,被派往太行七分区专署工作队任组长。日军投降后,齐锐新随姐姐齐云、姐夫魏健一起踏上奔赴东北的征程。新中国成立后,齐锐新任武警黄金指挥部政委,1987年因病在北京逝世,终年60岁。