论“成都”得名研究中古蜀情结与秦文化的纠结

2015-09-10李殿元

李殿元

提 要:在今人关于“成都”得名的诸见解中,存在着古蜀情结与秦文化的纠结:最早对“成都”二字作出解释的是乐史,而蜀人并不接受乐史对“成都”的释名;“成都”得名研究中浓厚的乡土情结作祟,使其见解体现得更多的不是严谨的学术研究,而是浓厚的古蜀文化人文情愫;“成都”两字是中原文字,得名研究是绕不开秦文化即中原文化的。

关键词:“成都”得名,学术研究,古蜀情结,秦文化,情感纠结

拙文《论秦征服古蜀与“成都”得名》、《再论“成都”得名是在秦灭蜀后》[1] 刊发后,笔者对“成都”得名问题的研究意犹未尽,再撰此文,谈谈“成都”得名研究中古蜀情结与秦文化的纠结问题。

一、不被蜀人接受的乐史释“成都”得名

宋人乐史是对“成都”二字最早作出解释的学者。他在《太平寰宇记》卷七十二说:“《史记》曰:‘成都县,汉旧县也。以周太王从梁山止岐下,一年成邑,二年成都。因名之成都’”。[2] 这种说法是古籍中仅有对“成都”二字由来原因的解释。虽然流传甚广,影响很大,但是,在今人关于“成都”得名的诸见解中,引用乐史观点作为证据的并不多。它表明,蜀人并不接受乐史对“成都”的释名。

蜀人之所以不接受乐史对“成都”的释名,原因有二:

其一,乐史说“成都”是“汉旧县”,显然不正确。秦征服古蜀后,推行郡县制,即在成都设县,所以它应该是“秦旧县”。他又说“成都”得名是因为《史记》记载周太王“一年成邑,二年成都”之故;但是,《史记·周本记》中说到周太王时,只有“逾梁山,止于岐下”这几个字,并无“一年成邑,二年成都”之句;在《史记·五帝本纪》中讲到舜帝时,才有:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”可见,乐史的引证本身就是错误的,结论又怎么能够成立呢?

其二,乐史之后两百多年的宋人祝穆发现了乐史关于“周太王”的错误。他在《方舆胜览》中,纠正了这一错误,却仍然沿袭乐史的说法,在“成都府路郡名”条中说:“盖取《史记》所谓三年成都之义。”[3] 之所以有这种坚持,与乐史撰《太平寰宇记》的目的一样,无非是按封建大一统的中原观念,硬要将当时还未纳入大一统体系的西南夷套进去而已。

大一统当然也不能说有什么错,但是,古蜀的历史,古蜀的文化,确实与当时并不存在的“大一统”没有什么关系啊!考古发掘早已证明,中华文明的发源地不只是黄河流域,而是包括古代巴蜀在内的“繁星式”。所以,乐史也好,祝穆也好,他们关于“成都”得名的解释是靠不住的,也是难以被有着浓厚的家乡文化情结的蜀人所接受的。

二、“成都”得名研究中的古蜀情结

“月是故乡明”,这句话在客观验证上当然是不正确的,但是,这句话又确实准确地说出了作为人的主观体验。在中国几千年文化积淀中,爱国爱家的情怀一直是国人尤其是知识分子最为推崇的美德之一。不论是“月是故乡明”的诗人雅唱,还是“衣锦还乡”的俗语,都不约而同地反映了中国人浓厚的乡土情结。中国人具有浓厚的乡土情结,这种情结影响到中国人的认知、生存观念、人生体验、价值观、荣誉观,甚至整个心灵世界。

虽然今天的“四川人——蜀人”基本上都来自于在不同历史时期移民入川者的后裔,与“成都”得名时期的蜀人并无血缘上的关系。但是,在这里生活久了,延续了若干代了,四川当然早就成了他们的家乡并且产生了浓厚的乡土情结。

浓厚的乡土情结甚至也影响到对社会科学的研究结论。古蜀国是四川最早的文明,古蜀的历史和文化一直是“四川人——蜀人”最感兴趣的话题之一,所以,说“四川人——蜀人”都有古蜀情结一点不过分。蜀人之所以不接受乐史对“成都”的释名,除了前面谈到了两个原因外,还有一个原因就是因为古蜀情结而对“外人”研究家乡的排斥,尤其是错误的研究结论更是必须排斥。这很有点类似于重庆直辖后,重庆人急忙将延续多年的“巴蜀文化”改为“巴渝文化”一样。从乡土情结的角度而言,是可以理解的。

改革开放带来学术活跃,在对“成都”得名的研究中,除否定乐史对“成都”的错误释名外,许多学者提出了一些不同于传统观念的见解,对破解“成都”得名之题是很有启发意义的。然而,综观“成都”得名的诸见解,其中体现得更多的,不是严谨的学术研究而是浓厚的古蜀文化人文情愫,这当然也就是浓厚的乡土情结之作祟。例如:

温少峰先生在《试为“成都”得名进一解》认为,“成都之成是蜀人族称,其义为高原人”,“成”字是“蒲卑”二字的对译。又根据氐羌系统的普米族“很可能是古代蜀族先民的直接后裔”,在普米语中,地名末尾的“都”音是表示“地方”、“地域”,从而推测成都之“都”字也应是这个意思。由此得出结论:“‘成都’的蜀语含义是成族人的地方,换言之,即蜀族人的地方,或蒲卑人的地方。”[4]

“很可能”就是猜测,而猜测氐羌系统的普米族“是古代蜀族先民的直接后裔”,显然是缺乏根据的。普米族是中国具有悠久历史和古老文化的民族之一,与中国古代氐羌族系有渊源关系。根据本民族的传说和历史文献记载,普米族先民是原来居住在今青海、甘肃和四川交汇地带的游牧部落,后来从高寒地带沿横断山脉逐渐向温暖、低湿的川西南移。这个民族没有文字记载,汉文史书称之为“西番”、“巴苴”等,在有关他们的民族传说和历史文献中,没有他们“是古代蜀族先民的直接后裔”的资料,又怎么可能得出这样的结论呢?再说,两千多年前的“成都之成是蜀人族称”,与两千多年后的普米语中地名末尾的“都”音是表示“地方”、“地域”,又怎么可能联系起来呢?

任乃强先生在《成都》一文中认为:“望帝杜宇新营过这座都城,所以取名‘成都’,是取成功、成就、完成的意义。”因为杜宇“认为建国功成,可垂久远,这个都城可以一成不变了,所以命名为成都”。[5]

任乃强先生是治《华阳国志》集大成者。在《华阳国志》中,只有杜宇“移治郫邑,或治瞿上”,并无杜宇新营过“成都”这座都城的记载。按任乃强先生在《华阳国志校补图注》中的注释,“郫”在“今彭县西北二十余里”,“瞿”在“今彭县北,海窝子之‘关口’是也”。[6]到开明九世,才“徙治成都”。既然杜宇“新营过这座都城,所以取名‘成都’”是并不存在的事实,那又何来“杜宇……认为建国功成,可垂久远,这个都城可以一成不变了,所以命名为‘成都’”呢?

刘冠群先生在《“蜀”与“三都”得名管见》认为:成都二字是蜀语音译的中原文字,“成都”的古蜀语读音相当于现代汉语的“du du”,而蜀族的“蜀”字古代也读如现代汉语的“du”音,那么,蜀语“成都”二字的读音就是蜀都。“‘成’者‘毕也’‘终也’”,成都的含义“就是蜀国 ‘终了的都邑’,或者说‘最后的都邑’”。[7]

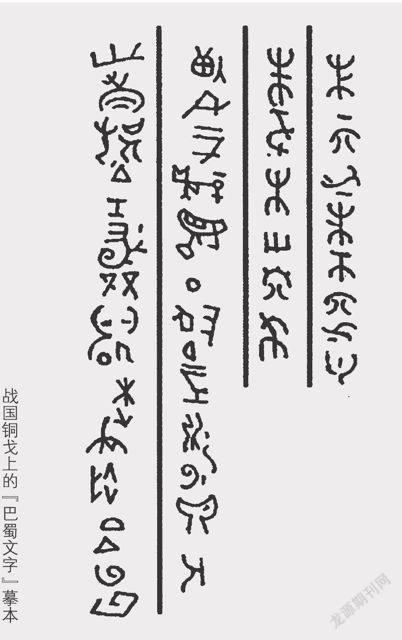

古蜀文字、古蜀语言早已消逝,许多学者对古蜀文字进行多年研究,到今天也未能成功解读。说“‘成都’的古蜀语读音相当于现代汉语的‘du du’”不知有什么依据?尤其是这两千多年前的“古蜀语读音”从何而来?四川是有巴蜀语,又称为蜀语,是形成今天四川话的重要基础之一。但那是西汉至元代流行于巴蜀地区(中国四川省及重庆市一带)的主要语言,是古汉语的分支之一。由于明初与清初的两次“湖广填四川”大移民运动使巴蜀地区的人口构成发生巨变,巴蜀语最终和各地移民方言融合演变,发展成为了现今的四川话。“‘成’者‘毕也’‘终也’”显然是中原文化的解释,与古蜀语有什么关系呢?

西禾先生在《蜀族的演进与成都聚落的形成》一文中,通过对古代西南地区民居形式和名称的分析,对成都的得名作了考察,提出了成都古代的居住形式是一种称作“笼”的巢居,成都的“成”字就是重叠的“笼”,“都”字本意是水泽汇聚之地,古成都地势低洼,池沼密布,故称为“都”。[8]

即使成都古代的居住形式有一种称作“笼”的巢居,又怎么能够证明这个“笼”需要重叠,就可以为“成”字,而且还成为“成都”这个名称的来历呢?成都十二桥发现 3000多年前殷商时代干栏式木结构建筑遗址,已用木桩基础、木地梁、竹木墙体和竹木绑扎与榫卯相结合的屋顶。这种房屋底层架空,用来防水、防潮,也可防备兽类侵袭。这不仅证明古蜀是我国古代干栏式楼居的发源地之一,而且证明古蜀的民居建筑不是什么“‘笼’的巢居”。

其实,古代的民居往往都是因地制宜,根据当地的自然条件、自己的经济水平和建筑材料特点,因地因材来建造居住之所。

在上面的分析研究中,我丝毫没有不尊重各位学者的意思,他们都是我非常尊重的史学前辈。我在治学之初,正是读着他们的文章,受着他们的启发而一步一步成长的。他们之所以在“成都”得名的研究中有这样一些偏颇之论,其实都是因为深爱家乡而产生了浓厚的古蜀文化情结啊!

三、“成都”得名研究绕不开秦文化

在三星堆、金沙遗址等古蜀遗址被发掘以前,研究古蜀历史和文化,能够依据的只有文献资料。而所有的文献资料,均是中原文字所书写的。即使是有了三星堆、金沙遗址这样大型的、大量的古蜀文物资料,因为它们没有文字,对它们的研究,仍然需要以中原文字所书写的古蜀资料作为研究支撑。

众所周知,秦帝国在公元前316年征服古蜀后,即向古蜀国区域大量移民并强力推进中原文化,包括古蜀文字、古蜀语言在内的古蜀文化迅速衰亡乃至消逝。在此之后的两汉三国时期,一批学者致力于对古蜀历史和文化的寻觅,有了扬雄等人的《蜀王本纪》。虽然扬雄等人距离古蜀历史、文化消逝的时间最近,但也有两三百年了。诚如任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“《蜀王本纪》为汉代人所记蜀人传说,只得如此三四著名之酋长,非能列举其世系……”[9]这足证古蜀历史、文化在当时消逝得是很彻底的。

秦征服古蜀和古蜀文化的消逝,对生活在原古蜀地域的学者而言,内心很纠结。统一是当时中国历史和社会发展的大趋势,任何人都必须顺从而不能去阻挡历史车轮的发展;但是,因此便让曾经相当辉煌的古蜀文化完全消逝也是令蜀人难以接受的。因为这,才有了从汉至今,无数专家学者对古蜀文化的苦苦寻觅。

秦征服古蜀后,秦文化即中原文化取代古蜀文化成为原古蜀地域的通行文化。儒学在蜀地得到广泛传播,好学的蜀人很快使“蜀学比于齐鲁”[10], 让蜀地人才济济,文章大雅,不亚中原。“原是‘蛮夷之邦’的蜀地,在文化学术上竟可以 同孔子、孟子的家乡,历来文化最发达的齐鲁地区相比美,这真是一个了不起的成就!”[11]

在“成都”得名的研究中,秦文化是无论如何绕不开的。“成都”得名——在秦灭蜀之后,这个名称是由征服者所取——这个结论对蜀人来说是痛苦的;但作为当时的被征服者,确实只能予以接受。所以,古蜀文化与秦文化的纠结,在“成都”得名的研究中就客观存在着。

“成都”这两个字,显然是秦文字也就是中原文字,体现的是中原文化。所以,“‘成’者‘毕也’‘终也’”,成都的含义“就是蜀国 ‘终了的都邑’,或者说‘最后的都邑’”。成都的“成”字就是重叠的“笼”。“都”字本意是水泽汇聚之地,古成都地势低洼,池沼密布,故称为“都”……类似于这样的说法,表现出的就是研究者在古蜀文化与秦文化中的纠结。

李金彝、王家祐先生根据《山海经》有“成都载天”之山、“成侯之山”的文字记载,认为成都的“成”是古族名或国名,其字形为戊与丁的合体,戊是斧钺的形象,丁像箭或箭中靶形,“成侯就是以这个字来作为部落酋王的权力的象征。”“都”字在藏语中指两条河的交汇处。[12] 《山海经》也是中原文化啊!其中的“成都载天”、“成侯之山”中的“成”字,怎么能证明它就是蜀地的“古族名或国名”呢?

沈仲常、黄家祥先生在《从出土的战国漆器文字看“成都”的得名》通过对考古材料的分析,特别是根据先秦至秦汉时期四川漆器铭文演变序列:成——成亭——成市——蜀郡工官,从而推测“‘成都’,一名,在周秦以前不存在的可能性极大,而且也发生过变更,它是在秦汉之际出现,并在秦以后才普遍流行起来的。”至于“成都”二字的含义,沈、黄二先生未予明确的解释,只是说《华阳国志·蜀志》中有蜀王开明迁居成都的记载,“有宗庙先君之主曰都”,因此,秦汉之际人们遂将开明氏建都这个地方称之为成都了。[13]

沈仲常、黄家祥先生的论述很客观,承认“成都”之名“周秦以前不存在的可能性极大,……在秦以后才普遍流行起来的”;但是,古蜀情结让他们对“成都”二字的含义还要勉强去与蜀王开明迁居成都加以联系,却因为证据的缺乏,所以只得“未予明确的解释”了。

徐中舒先生在《成都是古代自由都市说》一文中认为,成都是古代自由都市,“成都”之名应该是从“成亭”、“成市”逐渐成长起来的。[14]用中原文字而不是巴蜀文字书写在这些漆器上的文字,本身就已经是秦文化了。至于这些文字是在“成都”得名之前还是之后,是另一个非常值得研究的问题了。

在“成都”得名研究中的许多见解,体现得更多的是浓厚的古蜀文化人文情愫,这是爱故乡的缘故,是可以理解的;但是,学术研究就是学术研究,它应该是严谨的不能带有感情色彩的。

注释:

[1] 拙文《论秦征服古蜀与“成都”得名》,《成都大学学报》2014年第5期;《再论“成都”得名是在秦灭蜀后》,《文史杂志》2014年第6期;《从“郫”、“临邛”之名证“成都”得名——四论“成都”得名是在秦灭古蜀后》。

[2] (宋)乐史:《太平寰宇记》卷七十二,上海古籍出版社1989版。

[3] (宋)祝穆:《方舆胜览》卷五十三,中华书局2003年版。

[4] 温少峰:《试为“成都”得名进一解》,《社会科学研究》1981年第1期。

[5] 任乃强:《成都》,《社会科学研究》1982年第2期。

[6] 任乃强:《华阳国志校补图注》第120页注释7,上海古籍出版社1987年版。

[7] 刘冠群:《“蜀”与“三都”得名管见》,《四川地方通讯》1984年第2期。

[8] 西禾:《蜀族演进与成都聚落的形成》,《成都志通讯》1984年第1期。

[9][10] 任乃强:《华阳国志校补图注》第119页,第141页,上海古籍出版社1987年版。

[11] 蒙默、刘琳等:《四川古代史稿》第106页,四川人民出版社1989年版。

[12] 李金彝、王家祐:《成都考》,《地名知识》1980年第4期。

[13] 沈仲常、黄家祥:《从出土的战国漆器文字看“成都”的得名》,《巴蜀考古论文集》,文物出版社1987年版。

[14] 徐中舒:《成都是古代自由都市说》,《成都文物》1983年第1期。

作者:浙江越秀外国语学院(绍兴)教授