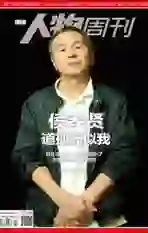

厉槟源 我的风格就是没有风格

2015-09-10陈又礼

陈又礼

“你觉得‘风格即人’这个话题怎么样?”

“传播嘛,它总得找到这么个话题,所谓比较形而上的话题,跟生活确实没什么关联。你像‘风格’这种东西,其实根本没啥可说的,它既不是口号,也不是形式,更不是能够喊出来的。”

“那么你觉得你的风格是什么呢?”

“哈哈,我的风格就是‘随便’。”

“所以你的风格就是没有风格,可以这样理解吗?”

“对的。没有风格好,可塑性多强,就像水一样,水并不知道它自己是什么东西,它什么都不知道,但那就是水,是吧?”

3个月前,刚满30岁的行为艺术家厉槟源去英国曼彻斯特开个展时,顺带着做了好些行为作品,其中3个,与水有关。

在名为《功夫》的视频中,他站在英国伊斯特本比奇角的海边,朝着洋面,并无招式可言地打着太极。而套了防水壳的摄像机被放在浅浪里,隔薄薄一层水,以仰角记录着。

他花了3个小时,大致把握了潮水拍岸的节奏,随即按那个节奏对着镜头慢拨猛推、深呼深吸之后,所得到的效果,是超出预期的。就像是他控制了波涛的律动,一下又一下,水伴随来往气流,如同流转于掌中,居然弥散出了一股庄子的混沌哲学的气味。

在同期完成的《下沉》中,厉槟源背对机器站在位于布莱克浦的另一片海边。同样面对大海,只不过这次他是沿着一条很长的石阶,步步下行,那水和浪则随着他的向前,而被步步逼退。

前一天厉槟源与朋友到这里闲逛,他们转头去吃午饭,再回来时竟发现水因为退潮而消失了,还凭空冒出来那条阶梯。衬着深湖蓝色的天,他觉得太过奇幻,于是隔天就过来做了个“行为”。

“它其实是一个自然规律,但我把自然规律变成了某种行为结果。”

诗人西川将此形容为:反因为果。

可见厉槟源的创作向来惯于大片留白,而从不设置。这跟他喜欢水是一个道理,包容性与未知性兼具,宽广而神秘。

“我喜欢那种朦胧的无限感,就是人家猜不透你要干嘛,猜不透你未来会往哪个方向去,而不是说,哦,他的风格就是很前卫很先锋,那不是我想要的。”

“水源地”是厉槟源这个月底在北京798即将要开的个展之名。他说之所以选了这3个字,是因为它不像一个展览的名字,而更趋近于一个中间的状态。他觉得这种状态挺好,更接近本质,而本质的东西不带偏见,“比较干净”。

“你会想到某种物质的起源、自己的起源、故乡,多义,可以自由理解。加上厉槟源,有个源字,跟我的人很相关,还是回到了人本身。”

厉槟源的所有灵感和想法,几乎都与自己相关。原因之一,大多数“行为”,作品的载体必须是艺术家本身;第二呢,他说他知道自己适合干这个,而且做起来也确实挺顺手。

我接着问是从什么时候发现自己擅长于此的,或者说从什么时候有了某种独立意识的?

“还真想不起来,不过我可以假设一个时间,1985年5月7号,18点20分,那时我刚从我妈肚子里完成一个长途跋涉,来到这个世界。求生是一种极强的独立意识,你意识到自己渴了要喝水,饿了要吃奶,你就哭,这都是独立意识的开端。”

于是照着这个路子延伸下去,每个人都是独立的。

“按理来说是这样,但问题在于有的独立它未必有效,你必须拿出一个东西来跟别人交流的时候,让别人产生怀疑、反思了他曾经的看法。”

我们谈到了“怀疑”。

3个多月前接受《南方人物周刊》采访时,厉槟源正在为一个群展准备新的作品,在那个作品中,他重新拾回了老本行——画画。

他买了新的跑步机,在正前方放上一面全身镜,自己站上去,分别以3km/h、6km/h、9km/h,开始了速率不一的跑动。跑步机的仪表盘上架着画板,他看着镜子里运动过程中的自己,飞快画下3幅速写。与此同时,整个过程再次被架在一旁的摄像机录了下来。

铅笔画里线条错落,胡咧咧勾勒出3张粗糙的脸,显出某种主人奋力控制笔触却又因各方作用力而趋向失控的某种撕扯感,而随着速度的进阶加快,画板在摇晃人在摇晃镜子在摇晃,画面的狰狞程度自然也呈矢量递增。

“你跑步的过程中,塑造一个全新的形象出来,它可能完全不像你自己,完全抽象,但它又是一个很真实的呈现。这下问题来了,你是相信眼睛所看见的,还是相信不经意间画出来的呢?就好比说,那个自画像反而让我开始怀疑,是不是也许平时在镜子里所看见的那个人,其实是个假象,而那张错乱的脸孔,才是真实的?那么好,当‘眼见不为实’的时候,你怎么办?”

他一直尽力去保持一个真实的状态,但最终发现,自己绝大多数作品中的主旨——人性,它复杂到一个地步,你无法用真实和不真实去描述它。

所以他学会了“怀疑”但“不刻意”,自然就好。“我不会把心思花在如何表现出与别人不同、或者处心积虑去反什么东西。活得像你自己,这就是所谓的独立吧。”

“而至于保不保持什么独立性的,我觉得不存在吧,你保持着保持着,万一明天又来个大爆炸呢?你躲都来不及,还想着独立性?”

除了风格和独立之外,厉槟源还能把其他更多看似高大上或不明觉厉的概念,通过他自己的方式,转换成易于理解的东西,简称“接地气”。

譬如他5月份原本在北京有另外一个展览,但由于之前回老家做“行为”给摔成了脑震荡,呕吐头疼脖子也上了颈托,他干脆心一横,向展方和观众请了个假。

于是手写的请假条和诊断书以及一张躺在CT机上的照片,重组并相互反应,形成了一个全新的展览,名为《请假》。

这很真实,也是一件非常日常的事情,道理就是面对关乎身体发肤的问题时,他觉得艺术可以略作让步;“但这里面就又有一个新的问题,就是说在展览的机制和结构里面,艺术家到底是一个被动的关系还是主动的关系,艺术家的价值在哪里?生命和健康的价值在哪里?你怎么衡量?所以这日常得来,它又很严肃。”

其中也涉及到了“态度”。

“态度就是你还不知道要什么的时候,要先明白自己不要什么,懂得拒绝。但这个也不是嘴巴上说出来的,而是到了选择的时候,你看这个人他怎么做。”

但有时太接地气了,也会让观众感到费解,比如说在厉槟源最早的户外作品中,他带着洗漱用具进入地铁若无其事地洗脸刷牙、对镜剃须;比如说他沿着布莱克浦海边阶梯随着潮汐走进水里;比如说这个《请假》。这些在不少人眼中,都只是闲得蛋疼的表现。

问他会担心被曲解吗?

“不会啊,总有那么一两个人会懂的,你不是一个人在玩,那就够了。而且你又不是为别人活着,对象得弄清楚。”

他拒绝掉了一些人,同时把包容性敞开,给了更多人。

“对,随便你怎么想,任何解读都可以。我要的就是脑洞大开。但至于你的想法我又接不接受认不认同呢,那你就别管了。”