黯淡蓝点上的斯波坎故事

2015-09-10邱苑婷

邱苑婷

编辑 郑廷鑫 rwzkwenhua@163.com

美国小城斯波坎(Spokane)最近多了一个新名字——Smokane(“斯烟坎”)。8月里,由于山林火灾的缘故,斯波坎总是灰烟蒙蒙。

尽管如此,8月19到23日,还是有五千多人涌进了这座“烟城”。他们来自世界各地,有着不同的身份:作者、编辑、读者、艺术家、研究者、出版商、志愿者……让他们无惧烟尘的,是某种热情,乃至可称是信仰:科幻。

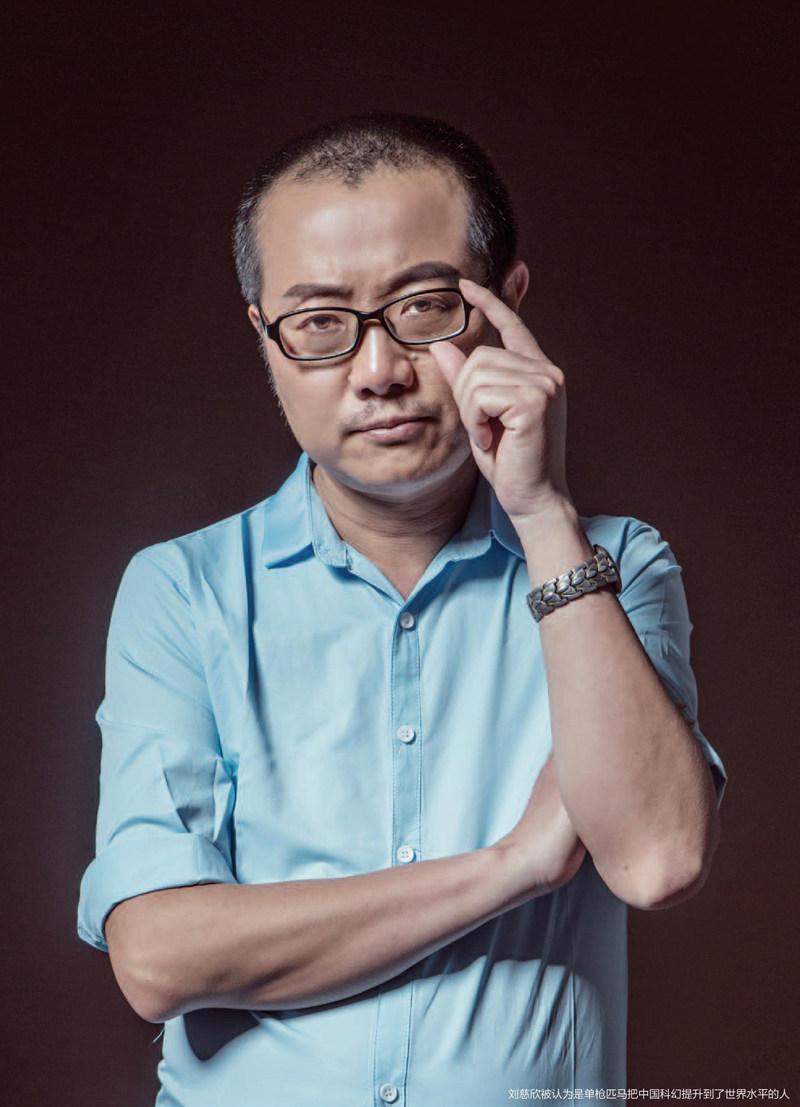

刘慈欣被认为单枪匹马把中国科幻提升到了世界水平的人

第73届世界科幻大会(World Science Fiction Convention,简称为Worldcon)在这个小城召开。这是世界范围内最有规模和影响力的科幻盛会,几乎每年都必邀请来科幻界大咖。更重要的是,世界科幻文坛的最高奖项之一——雨果奖,也将在世界科幻大会的颁奖礼上揭晓。

对于十来个特地从中国赶来的科幻人来说,这次世界科幻大会,则有可能将是他们见证历史的机会。刘慈欣原著、刘宇昆翻译的《三体》英文版第一部,进入了雨果奖最佳科幻长篇小说的提名名单。

《三体》是3部最被看好的提名作品之一。中国团攥着一把汗:如果真的有幸,《三体》译者刘宇昆将代表刘慈欣,登上雨果奖的奖台。

颁奖礼前,我问刘宇昆,“有没有期待?”他当时并没有太多自信,做出推阻的手势,说,“哪敢期待,这种事情,可遇不可求的。”

美国时间2015年8月22日晚,斯波坎会议中心。整个演播厅座无虚席。舞台大屏幕上,出现了国际空间站,画面中间,身着航空服的林格伦博士飘然而立,手持白色信封。台下,数千人屏息。十来名亚洲面孔的人,有的紧紧手握着手,似乎格外紧张。

“The best novel of 2015 Hugo Awards is……The Three-Body Problem!”(“2015年雨果奖最佳长篇小说得主是——《三体》!”)

尖叫,掌声,欢呼,沸腾。

刘宇昆显然有点惊愕,但更多的是惊喜。西装笔挺的他迅速走上舞台,用手捂了捂胸口,看得出有几分紧张,但很快镇定下来。他掏出两份发言稿。一份自己的,另一份,则是代作者刘慈欣念诵。刘宇昆说,自己上台领奖有点尴尬,应该是真正的作者刘慈欣来领受这份荣誉才对。

刘慈欣的那份感言里,除了对刘宇昆近乎完美的译文的夸赞之外,还提到《三体》里的情节:处于“三体”威胁之下,所有的差异和区隔都被消除,人类联合为一。他希望《三体》英文版的获奖会是科幻跨越民族、国家界限的一个见证。

这是亚洲人首次获得该奖。对科幻圈来说,雨果奖的意义更加特殊。如果说莫言获诺贝尔文学奖是中国文学在主流文坛被认可,那么雨果奖,就是中国在世界非主流文坛上的胜利——它是只针对科幻领域的专门奖项。一直以来,科幻在中国的位置都有些尴尬:在主流文学眼中,它是通俗文学,登不上大雅之堂,只能供大众消遣娱乐。而大众对它的了解又十分有限。它有时被误解为科普,有时被误解为儿童文学,有时被认为是胡思乱想不务正业。于是,小众、边缘诸如此类的词,便与科幻联系在了一起。

但如今,随着雨果奖花落《三体》,这群仰望星空宇宙、通过思考实验以追问生存意义的科幻人,长久被视为边缘和小众的人,以世界级奖项加冕,借助社交媒介的力量,更大范围地闯入了大众视野。

刘宇昆清秀帅气,像一个二十出头的大男孩,亲和的态度为他赢得不少粉丝。实际上,他与人相处时确实有种孩子般的天真。就像获奖后,我收到他的回复:“好高兴啊!”

刘宇昆出生于甘肃兰州,11岁随父母移居美国。哈佛毕业,主修英语文学与计算机。工作几年后,重返哈佛修读法律。曾经是程序员、律师,现在是一名高科技知识产权法律顾问。他利用业余时间写作和翻译。

看起来,他像是在不断地跨界。不仅是文学、计算机、法律,你还可以在他的小说里发现语言学、人类学、历史、生物技术、地理气象、机械学等对诸多领域的涉猎运用。实际上,阅读自然科学方面的学术文献常常是他写科幻小说的灵感之源。“对世界的任何领域都抱有好奇和热情的终身学习者”——他的好友、科幻作家夏笳这样形容他。

刘宇昆的童年在兰州大学家属区度过。奶奶最喜欢带他听评书,也常常自己编故事给他听。他从小也爱给小伙伴讲故事,喜欢自己改编那些耳熟能详的故事结局,比如大闹天宫的孙悟空最终成功夺下天庭之权。11岁时,他不情愿地跟随父母移居美国后,有过语言不通的艰难适应期。但渐渐地,西方教育与语言、文化氛围塑造了他,形成了他对美国的身份认同感。他在文化上也跨了界。

与其说刘宇昆在“跨界”,不如说,他是超越界限的。无论是采访、聊天,还是论坛活动时发表观点,他都会习惯性地质疑被讨论概念本身的合法性。这让采访变得有些困难,也更加有趣:你必须随时准备,面对他的质疑。对他来说,他似乎不能容忍讨论本身就是愚蠢而无效的,因此必须首先打破和纠正思维局限。

“你怎么看华裔科幻文学?”我问他。

“华裔这个概念,本身就是没有任何意义的。我并不认为我和其他的华裔作家有什么共同点。比方说,我和一个美国人的共同点,或许比和一个华裔的共同点要多得多,也聊得来得多。实际上,这些差异都是很个人的,受每个人不同的成长经历影响,不能因为我们都有中华血统、又都在海外,就人为划归为一个群体。所谓‘华裔’这个群体根本就是外人想象出来的,至少我不是这个群体中一员。”刘宇昆说。

而在科幻大会的“科幻小说中的中国元素与传统”论坛中,他也首先直言,“最讨厌简单化的概括”,认为所谓“中国元素和传统”,本身就是在西方话语和立场下提出的概念,是以一种西方式的猎奇视角审视东方文明。

你能感觉到,他说话时,一方面是在有意避免踩陷阱——无论如何变换问题的形式,他都能准确地抓住问题的核心概念,语气随着重复同样的反驳而变得无奈。他显然深谙语言学中的萨丕尔-沃尔夫假说。该假说认为,语言塑造了思维,我们所使用的语言,同时划定限制了思考的范围和方式。这正像是语言为思维设下的陷阱。刘宇昆对事物复杂性的尊重,要求他必须时时刻刻保持大脑的警觉。

而另一方面,他的说话方式也像是一种挖掘。每每在陈述某现象之后,他会多问一句:“为什么?”再以犀利独特的视角,掀开表象的遮蔽,点出藏在其下的更根本的问题。

理解了这点,再去想他的种种“跨界”表现,就不难明白,对他来说,那或许根本就不算什么“跨界”。如果界限本身就是不存在的,那么,何谈“跨越”?聪明敏锐如他,之所以能在文学、计算机、法律等多领域里自如行走,或许正是意识到,事物的区别本来就是人为赋予的。

“我们都是这样的人,喜欢思考人之为人的边界是什么,思考事物的边界何在。而在这样的思考中,就会发现,所谓的区别和界限其实越来越模糊,认知难免会一次次被挑战与颠覆。这是一个毁三观的过程。”夏笳认为这是他们的共同点。

这何尝不是科幻最令人震撼、最有冲击力的部分?最瑰丽的科幻想象,其实从来不是科技工具如何进步、城市面貌会如何变迁。这些都是表象。而真相是,最震撼的科幻,永远直击人的思维与认知模式:在某种逻辑严密的想象设定中,你的既定认知随着故事情节发展,经历被轰然摧毁的过程,然而无可辩驳——这即是苏联科幻理论学家达科·苏恩文所说的“认知性的陌生化”——你目瞪口呆,同时,荡气回肠。

科幻作家阿瑟·C·克拉克在《2001:太空漫游》里写道:“这东西是中空的——它通往无穷远——哦,我的上帝——里面全是星星!”这是理解宇宙的通道,大抵也是理解刘慈欣的通道。刘慈欣最好的科幻作品里只有一个主角——巨大而广阔的、永远不能为人类思想所把握的世界。

刘宇昆手捧英文版《三体》代表刘慈欣上台领奖图/钱程

读过《三体》的大多数人,应该都体会过三观尽毁的震撼。

当人类的所有文明被三体世界那一片薄薄的二向箔,由三维被压缩为二维,千万年历史刹那湮灭;当地球已被摧毁,仅在外派的飞船上剩下最后的人类族裔,而脱离地球太久的人类,为了在宇宙中生存,建立起了新的人类行为道德准则;当发现宇宙社会学的黑暗森林法则的极简单与极吊诡,而蓦然觉察到地球在宇宙中的脆弱和渺小……

这种荡气回肠,来自于对既定人类道德、历史与人性观念的冲击;而这种冲击,则得益于刘慈欣的视角。它跳脱出了中国、亚洲乃至全世界的既有格局,跳脱出种族、民族、宗教的框架,站在一个超越人为区隔的全人类视角、宇宙视角,在重新审视拷问看似稳固的坚不可摧的道德与人性。王德威在《乌托邦,恶托邦,异托邦:从鲁迅到刘慈欣》中写道:“在各种抵抗的过程里,刘慈欣问出了大的问题。他不再是简单地问中国往何处去、中国崛起没有等等这一类的问题。现在他问的问题是,超越了简单的现世的对中国的关怀之外,作为一个中国人,我们是不是能够对中国的更广义的文明,甚至对宇宙的文明做出我们的回应?”

刘慈欣在各种场合发言时,总是先停下来思考一秒左右,不算快,给人一种沉思者的感觉。开口说话时,语气沉静镇定,但几乎都是独到之见,且逻辑异常清晰,每每让人惊叹。2014年中国科幻星云奖论坛上,刘慈欣和几名科幻作家作为嘉宾,被主持人问道:“你们认为人类的未来会是什么样子的?”

这不是一个好回答的问题,它没有任何限制,自由度太大以至无从答起。时隔一年,其他答案已经淡去,唯有刘慈欣的回答令我印象深刻。

“我认为人类会有两种可能的未来,一种是内向的未来,一种是外向的未来。如果是向内发展,那么很有可能会发展到意识云上传的阶段;如果是向外,人类必将走向太空。”刘慈欣说。

刘慈欣曾经在2010年的《重返伊甸园——科幻创作十年回顾》一文中,自述自己最满意的大多是描述人与大自然关系的科幻作品,《球状闪电》、《三体》第一部、《流浪地球》、《乡村教师》皆是。大自然之无限与永恒,与人类之有限与脆弱,恰好形成极大的反差与张力;而由两者关系形成的视角,也确实是极佳的书写角度:宇宙越是浩瀚,自然力量越是不可抗乃至不可知,人类越是显得渺小脆弱,从而明白谦卑与自知,从而获得一种“康德意义上的崇高”。

世界科幻大会上,主办方安排了一场刘宇昆的咖啡座谈会。这种小型圆桌会谈,由于开放名额仅有7到10人,是科幻大会里极少数需要提前报名的活动,网上报名,先到先得。但没想到,就算是提前一周报名刘宇昆的咖啡会,也已为时太晚——不仅正式的7个席位已满,连候选席位都已经排到了第9位。

座谈会正式开始时,预计容纳10个名额的圆桌边,硬生生挤下了12个人,还有一名读者坐在圈外。而不知是谁,在洁白的桌布上,留了3只千纸鹤。桌边的所有人都懂了,纷纷赞叹地笑起来。2012年,刘宇昆正是凭着《折纸》,摘得当年雨果奖最佳短篇小说的桂冠。

刘宇昆简要介绍过后,示意大家可以开始提问了。果不其然,一开始的好几个问题,都围绕着《三体》,比如:

“你是怎么接到翻译《三体》这个活儿的?”

“《三体》的翻译过程难吗?”

“你和刘慈欣本人见过面吗?”

……

刘宇昆的回答,一如既往地保持了他对事物复杂性和内部差异性的尊重态度。他操着流利的英语说:“你们知道吗,我们对中国的很多认识,都是基于西方立场的一种异域想象。比如‘文革’,这也许是最明显的例子了。时间限制,我不能展开,能说的只是,‘文革’并不是西方想象中的那样。就像现在的朝鲜与中国,很多人以为它们都是社会主义国家,肯定很像,但其实他们已经完全不同了。”说到这,他手掌摊平朝下,做了一个左手高、右手低的手势。“我们没人经历过那段历史,而历史的原貌,远比某种叙述或刻板印象,要复杂得多。”

被称为“海外版豆瓣”的Goodreads网站上,对《三体》英文版的评价也有不少与“文革”有关。一些三体迷有疑惑:“‘文革’只是一个背景引入,在全书中占的分量不算多,为什么他们只看到这个呢?”

不只是《三体》遭遇了“被想象”。在一部颇受好评的美国科幻电视剧《萤火虫》中,创作人员设定未来人类的星际帝国由中、美两个国家融合而成,然而所谓的“中国元素”,不过是一些小小的道具布景,和剧中时不时冒出来的奇怪的汉语脏话。而在“赛博朋克”类型的科幻作品中,重要的剧情也往往是发生在类似香港九龙城寨的肮脏贫民窟里——《攻壳机动队》、《银翼杀手》、《神经浪游者》,都是典型的例证——而这些昏暗、混乱、嘈杂的景象,就作为一种对于东方、对于中国、对于未来的想象而存在于文本里。

除了猎奇想象心态,《三体》在被译为英文的过程中,也出现了东西方文化的冲突。刘宇昆举了两个例子,都与书中的女性相关。一是“文革”中,一个激进的红卫兵女孩中弹坠楼的场面,被描写为:

《三体》电影剧照

她陶醉在这鲜红灿烂的梦幻中,直到被一颗步枪子弹洞穿了胸膛。十五岁少女的胸膛是那么柔嫩,那颗子弹穿过后基本上没有减速,在她身后的空中发出一声啾鸣。年轻的红卫兵同她的旗帜一起从楼顶落下,她那轻盈的身体落得甚至比旗帜还慢,仿佛小鸟眷恋着天空。

这一段国人接受起来毫无障碍的描写,在西方人尤其是女性主义者看来,是完全不可理喻的——怎么能够将女性的死亡描写得如此唯美?而且,这种唯美,本身就是一种男权审视女性的眼光。“这段西方读者绝对接受不了。”刘宇昆的编辑态度很坚决。《三体》英文版既然是在海外市场发行,考虑到西方读者的接受度,英文版《三体》删去了中文版里对死亡的唯美化描写。

另一个颇有意思的翻译删节,是叶文洁在齐家屯被老猎户一家收养时,有一晚与猎户妻子大凤共处。叶文洁安静看着油灯下做针线活的大凤:

大凤披着棉袄,红肚兜和一条圆润的胳膊露出来,油灯突出了她的形象,在她最美的部位涂上了最醒目的色彩,将其余部分高明地隐没于黑暗中。

“这段让人感觉叶文洁是女同性恋。作者刘慈欣本意是这样吗?”刘宇昆的编辑问他。

“当然不是。”听到这点,刘宇昆似乎也很惊讶。

“那就得删改。”

置身在某种既定文化内部,要抽离出来自觉地审视自己的文化,真的不是一件简单的事情。而翻译中的各种细枝末节的调整,或许是审视文化冲突最好的过程。没想到,聆听这种冲突,居然也是非常有趣的从外部眼光内省的经验。

聊到性别的话题,我坦言,刘宇昆的作品给人一种阴柔的美感,会让人恍惚以为出自女性之手。当然,如科幻作家糖匪所言,阴到极致,未必不是一种真正思考宇宙和人类、历史之大命题的阳刚。刘宇昆倒是没什么意见,只是提及也有别人这么说过,虽然他自己并没有意识到。不过他也安慰我说,因为书中女性角色多,如果感受到阴柔气质,说明刻画对了,也蛮让人高兴的。

此时,夏笳插话说:“或许,西方文化中,对于男女性别的刻板印象本来就比较不明显?而在中国,有所谓的直男、软妹,主流上说,性别的气质区分还是非常明显的。所以是不是在你(刘宇昆)的概念里,或许本就没有阴性、阳性这种概念与区分?”

这番谈话,让人想到刘宇昆《思维的形状》里,对另一个种族语言与思维的解释:“卡拉桑尼人并不把生死看成是对立的状态,死亡并不是所有命运中最糟糕的那一种,也不用不惜一切代价来避免。不管是生死之间还是生死之外都存在一系列连续的状态:自由地生活,恐惧地生活,不那么tsuko地生活,在奴役和反抗中死去,以自由之身死去,直至超越生死。”

在斯波坎的几天里,看着这座小城发生的和科幻有关的故事,觉得一切这么近,又那么远,我想起一幅照片。1990年2月14日,“旅行者1号”在离地球60亿公里外的位置,拍下了一张极其震撼世界观的照片。不细看的话,它只是一片黑,右边有一条黯淡的棕色斜纹。人们管这幅画叫“暗淡蓝点”,因为棕色斜纹里有一个大概不到一像素的小点。

就在这个几乎完全看不清的暗淡蓝点上,一种自称人类的生物,出生、相爱、悲喜、死亡。有人写出了震撼人心的小说,有人拿了雨果奖,有人翻译了那部作品,有人为之紧张为之惊叫为之热泪盈眶——

那都不过是,一个小小的暗淡蓝点上的故事啊。