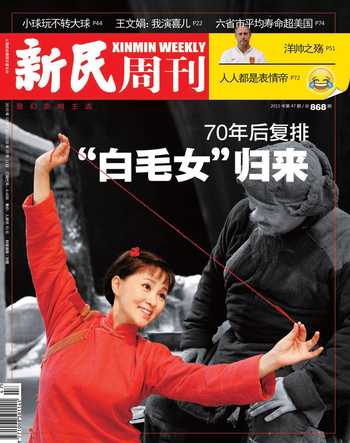

“白毛女”的接力棒传到了第四代

2015-09-10阙政

阙政

全国上下,演过“白毛女”的女演员可以说数不胜数。当年“白毛女风暴”席卷全国时,大到国有剧团,小到工宣队,歌剧、舞剧、地方戏,什么样的白毛女都有。那时候的《北风吹》,简直就像今天的《小苹果》一样,风靡大街小巷。

从王昆老师1945年首演歌剧《白毛女》开始,仅在中国歌剧舞剧院的历史上,就先后有过十几位女主角。不过,其中最为出类拔萃的,还得数“三代白毛女”——第一代的王昆、第二代的郭兰英、第三代的彭丽媛——王昆创造了“喜儿”这个形象,郭兰英为白毛女吸取了戏曲表演的身段和唱腔;彭丽媛赋予了白毛女科学的发声体系,将戏曲与歌剧进一步融合……

郭兰英老师指导雷佳。

每一代白毛女,都是观众记忆里难以磨灭的经典。如今,这一棒递到了“第四代白毛女”、总政歌舞团一级演员雷佳手里。雷佳是个湘妹子,曾多次获得金钟奖、青歌赛金奖,唱功了得。北京奥运会时,她主唱的《中华56民族之歌》专辑被作为“国礼”赠送给各国政要和使节。正在中国音乐学院攻读民族声乐艺术表演博士学位的她,此前还有过不少歌剧演出的经验:由她主演的中国歌剧《木兰诗篇》,先后在日本、俄罗斯成功“无扩音”演出,还获得了由俄罗斯“指挥沙皇”捷杰耶夫亲自授予的“卓越艺术家奖”。

此次接棒白毛女,对80后的她来说,仍是个不小的挑战。幸运的是,雷佳不是一个人在战斗——歌剧《白毛女》首演70周年后的这一次复排,“第一代白毛女”王昆老师生前非常关注,“第二代白毛女”郭兰英老师做艺术顾问,“第三代白毛女”彭丽媛老师做艺术指导,可以说是集中了前三代白毛女的合力,再现经典。

有前三代艺术家的鼎力相助,雷佳在此次巡演中的表现也得到了观众的一致好评。石家庄演出结束时,还有一位观众难以置信地跑来问她:“你刚才是现场在唱吗?”一般来说,歌剧演出比较适合几百人的剧场,而雷佳嘹亮的嗓音,却可以让河北省艺术中心将近3000位观众,从前到后都听得真真切切,如在眼前。

了解当地人的生活

《新民周刊》:怎么看歌剧《白毛女》首演70周年后的这一次复排?

雷佳:我觉得歌剧《白毛女》首先就是一座艺术的高峰,她是中国第一部新歌剧,也是中国民族歌剧的开端。很多人知道白毛女都是通过不同的艺术形式,但歌剧其实是最早的版本。她在中国民族艺术历史上是开创性的、里程碑式的作品——比如音乐创作上,第一次用到戏曲板腔体,将民间戏曲与西方歌剧的技术融合;表演艺术上,通过王昆、郭兰英、彭丽媛老师几代的传承,把戏曲的表演方式和西方斯坦尼斯拉夫斯基真实性的表演方式结合在一起,让中国的歌剧艺术达到了新的层面和高度。这样的高峰,《白毛女》是第一个。所以她才能影响几代人,直到现在,很多人听到《北风吹》,听到“扎红头绳”,仍然那么有共鸣。

《新民周刊》:作为一个80后,要挑战自己打造“第四代白毛女”,你觉得你的优势在哪里?

雷佳跟随《白毛女》剧组赴河坊村采风。

雷佳:我比较幸运,是一个军旅文艺工作者,比大家更有机会看到为国家、民族奉献的人们、战士们,这些都成为了我生活的积淀,也成为了我艺术创作的源泉。这次重新复排经典,也是为了和人民在一起,了解大家需要什么。所以今年年初3月份的时候,我们去陕北绥德、延川、延安体验生活,到了当年的鲁艺所在地,还去过河北石家庄平山县北冶乡的河坊村,就是当年传说中白毛女故事的发生地,特别有感触。

《新民周刊》:下乡体验生活感受如何?

雷佳:我们去了都住在老乡家里,天气挺冷的,但是老乡都特别热情,让我们心里觉得特别温暖。和村民同吃同住,他们教会我们很多——像我在戏里演的那些贴饼子、烧火的动作,就是那时候跟老乡学的。老乡还教我们包饺子、放羊,一起去山上看那个山洞,去县里看河北梆子。《白毛女》这部戏最早是歌剧,后来又改编成电影、芭蕾舞剧,成了样板戏,很多年轻人也都知道这个故事,对这个戏有感情,只是现在看得少了。

我们毕竟演的是70年前的编剧笔下的人物,如何在现代舞台上演活她,需要了解那个年代,了解他们的生活,让你的心靠近他们,才可能把你的技术用于创作。这也是为什么文化部一再强调习主席的文艺座谈会,要深入生活,只有真正跟人民在一起,才知道大家喜欢什么,我们才知道应该唱什么。

倾注了很多前辈艺术家的关怀

《新民周刊》:彭丽媛老师作为这部剧的艺术指导,给了你哪些帮助?

雷佳:彭丽媛老师是第三代白毛女的代表,当年她把中国民间戏曲的演唱方式和西洋声乐体系结合起来,上升到了更加科学的高度,还因为这个剧的演出获得了中国戏剧表演艺术的最高奖“梅花奖”。这一次我们排戏从头至尾都有她的指导,不仅是在声乐上,她在人物塑造方面,把喜儿这个角色的层次揭示得很透彻:从少女阶段、到被压迫欺凌的弱者形象,再到反抗意志觉醒,与恶势力抗争,藏匿在深山,最后通过共产党的解救回到村子里重新生活,每个阶段的形体演出和声音塑造都不一样,每一段她都花了很多功夫教给我们这些年轻演员。

雷佳跟随《白毛女》剧组赴河坊村采风,跟老乡学着贴饼子。

《新民周刊》:从第二代白毛女郭兰英老师那儿又学到了什么呢?

雷佳:我们这个剧可以说倾注了很多前辈艺术家的关怀,每个人都非常感动。郭老师面对面跟我说台词的时候,一声“爹”,就把我眼泪说下来了。一方面是前辈艺术家的功力深厚,第二是对角色注入了全副感情,对艺术也注入了全副感情——在他们心里,戏比天大。这是我们这个年代的演员所缺少的。跟郭老师这些老艺术家排练,我们学到了很多东西,不仅是技术上的,更多是对艺术的敬畏。

《新民周刊》:这么多前辈艺术家在场,会觉得有压力吗?

雷佳:《白毛女》这出戏,70年来一直在不停修改,倾注了很多前辈艺术家的心血。这么样的一座高峰,我们年轻一代来排演,肯定更要倾注全副心血。其实每个人都觉得压力很大,郭老师80多岁了还天天在给我排戏,我在感恩的同时,更加觉得是一种带有抢救性质的传承。郭老师跟我说:“我都这把年纪了,所有的东西都教给你,你赶快来拿吧!”这种话我听了心里既感动又着急。

《新民周刊》:这一次巡演觉得自己得到老前辈百分之百的真传了吗?

雷佳:暂时还达不到。老艺术家的功力,对艺术的敬业,需要我们一辈子学习。

希望喜儿这个人物更真实

《新民周刊》:会在传统戏曲曲调之外加入一些通俗的唱法吗?

雷佳:我在这部剧里没有使用通俗唱法。在具体处理上可以柔和一些,个别地方用到气声。但这部戏创作的时候用了很多民间戏曲,像河北梆子,你说用通俗唱法能行吗?气都不够。我也会觉得不满足。

首先要解决的是语言问题,唱起来每个字咬字都要清晰,让观众能听清楚。这次复排的版本里新加了喜儿和大春重逢时候的二重唱,加强了音乐性,更加歌剧化,也更加感人。可以说在歌剧化和人性化上都有发展。

《新民周刊》:从最初的纯民乐配乐,到现在的民乐加上交响乐,配乐是否也越来越复杂?

雷佳:为什么《白毛女》会有歌剧、舞剧这么多种艺术形式呢,因为大家都很爱她。歌剧《白毛女》最早是纯民乐配乐,现在是交响乐加上戏曲的打击乐,都融合进来。像这一次我们既用到西洋的竖琴,又用到中国的板胡,两种乐器连弦都不一样。这里面的配合有很多学问,对乐队和舞台表演来说就更是考验。要看来没有违和感,要很合理。整个创作团队都抱着一种把经典捧在手里好好继承的态度在用心创作。

《新民周刊》:这次演出有没有一些自己的创新在里面?比如舞台上的表情会更细腻,突破以往程式化的表演?

雷佳:对,我希望喜儿这个人物更真实,而且我们这次加了新的唱段,升华了人物的人性,所以在演“恨是高山”的时候表情会细腻一些。但是根据戏曲板腔体的设计,一些戏剧程式化的东西还是要保留,这样会显得更有力量,所以后来又收回来一些。总体来说这一次更多的是要继承老艺术家的丰富宝藏,跟继承相比创新的分量比较小,还是想先把好的东西继承下来。