仁心一所倚,古道照乾坤

2015-09-10李德仁

李德仁

画家的艺术风格是画家心灵创造的产物,是艺术家人生、学养、际遇的体现,也是艺术家所生存的社会之种种境况变异发展所留给画家的印记。画家陈冬至艺术风格的演变发展和完成,体现着社会变化与画家际遇的影响,体现着他四十余年不断探索艺术创造的朴实的心灵。

陈冬至先生是当今画界成名较早的画家之一。1962年,年仅二十岁的陈冬至毕业于河北美术学院(后更名为天津美术学院),并以品学兼优而留校任教。作为一位青年画家。他的内心充满生活的热情和艺术的理想,努力献身于美术教育和中国画创作。先后创作了《满仓》、《移山志》等大幅人物画,在全国引起反响,从而成为津冀地区画坛受人瞩目的年轻画家。

20世纪60年代前期,正是前苏联式的“现实主义”统治中国画坛的时期。那时的画家创作必须遵循既定的艺术方针和规则,反映社会主义建设,歌颂工农兵生活。对于社会的现实矛盾和困难及民众疾苦是一概回避的。陈冬至的《满仓》创作完成于1964年夏,画的是太行山区的生活,当时正是中国人民经历了1960年至1962年三年自然灾难性的饥饿,面对粮食的丰收,农民们个个露出了笑脸。画中农民形象皆画得丰满壮硕,非常夸张,体现着当时社会人们普遍的理想。所画农民性格朴实憨厚,艺术风格也同样的朴实憨厚,这都是画家个性心灵的体现。陈冬至的可贵之处,即是能够在当时严密的艺术创作的条条框框约束之下,发挥自己的艺术才华,坚实的造型能力,扎实的运笔用墨和用色功夫,磅礴的气势,发自心灵的激情流露和自幼孕育的燕赵雄豪之气的抒发。

就在他年轻的艺术热情刚刚露出闪光之后,不久即步入了坎坷的人生。“文革”以来的所经所历,诸多变故挫折和打击,使他长时间在画坛销声匿迹,他所蒙受的内心的痛苦难以口诉。然而他的追求艺术的信念却始终没有中断。逆境中,他凭着坚毅顽强的性格,不断抗争,不断求索,以至他对艺术的领悟,凡经几变,通过形式手法上的脱化,他的大写意古装人物画终于走向成熟,出现了与此前截然迥异的巨变,呈现出一种从容大度、浑朴凝厚而内含潇洒之气的高古风格。

这种风格的变易完成,当然离不开他在逆境中的遭遇,离不开他经历逆境而提升的宽博的同情意识,以及那悲天悯地的仁爱之心。陈冬至先生对学生、同志总是付出仁爱之心或予以帮助提携。天津美院中年教师何家英谈到陈冬至老师,总是以无比尊敬和感激之情诉说着陈老师的关爱,是陈先生千方百计举荐他留校。还有李孝宣,天津美院毕业后分派到塘沽,生活工作极不如意几乎改行,陈冬至和白庚延两位先生想方设法调他回天津美院任教,现均事业有成,享誉全国。古人常说:“仁者爱山,智者乐水”。其实画人物者,同样也可以饱含一颗仁智之心,陈冬至先生即是一例。

陈冬至目前的古装人物写意风格,是从20世纪90年代形成的。我们对照其60年代早期的风格,差异之大,大得惊人。风格上的前后差别,正反映着画家认识上的前后差别,这不仅是由于改革开放以后,画家摆脱了为政治服务的框框约束,画家较有自由宽松的创作环境,更重要的是陈冬至先生数十年中对中国艺术之精神,以及哲学、诗词、古文、史学广为探索,获得了极深的体悟。早在上世纪80年代他所创作的线描作品《镜花缘》、《黄头郎》、《离骚》等,即是这种认识体悟的初期成果。这时他已舍弃了上世纪60年代的素描明暗,专意着力于线条笔法的表现,并通过笔线探溯中国人物画的高古品格渊源。同时他研究汉隶、汉简、章草等书法,从中摄取具有永恒审美意义的“古意”因素。到上世纪90年代,终于拓展为一种淳厚苍浑,古趣盎然而又散发着当代意趣的大写意古装人物画。

冬至先生之所以选择历史古装人物做为他的创作题材,这与他多年深入中华传统文化的研究有着紧密的关系,这些历史文化的内涵感动着他,比如《离骚》等楚辞;苏东坡、李白、杜甫、李贺的诗;辛弃疾、李清照的词;蒲松龄的《聊斋》,皆一次次使他激动,使他销魂。而其中所含的深邃文化,使他憣然深悟,渐进乎道。于是他又探赜索隐,研究《老子》、《庄子》、禅学,以及王阳明心学,逐至心胸豁然有通,而于天人之旨深有所得。俯视尘世,真有“齐烟九点”之叹。于是他以充满仁厚和平常之心的笔墨,去描绘这些千古哲人,阐发他们的深旨,刻画其作品中的形象,借以抒写心怀,寄托人格,并表达自己的心得感受。

就题材内容而言,陈冬至古装历史人物画主要包含四类:

第一类是描绘历史哲学大师,反映他们的历史生活和悟道生涯。如《老子》、《庄周梦蝶》、《谭峭》、《东坡赏竹》、《王阳明格竹图》等。其《老子》图写老子李聃骑牛而行,右边题云:“老子者,道家之创造始者也。著玄玄道德五千言,为芸芸众生开众妙之门,真千古之奇书也。吾今为老子造像,以寄仰止之意。”左上部又题云:“孔子谓弟子曰:‘鸟吾知其能飞,鱼吾知其能游,兽吾知其能走,至于龙,吾不知其乘风云而上青天。吾今见老子者,其犹龙也。’子之言甚是也,千秋万代能透解老子者,几人耶?”这是对春秋时代道家学派开创人老子的哲学深刻体悟后的具体表白,没有对《老子》的深入研究,不可能发出如此感慨。老子是中国传统哲学的伟大奠基人,然而近代被一些受西学影响的哲学史家曲解成唯心主义。故此图亦有拨乱反正的意义。又如《王阳明格竹图》,画明代哲学家王阳明坐于竹林间,睨视青竹。题云:“王阳明格竹图,阳明治学初效朱熹格物致知之说,曾与友同静坐格竹,以期致知。友三日而惫。阳(明)持至七日,豁然顿悟。逐反其道而行之,于是有致良知之说、知行合一之说生焉,史称阳明学派。其学说大行于明季,且远播海外,日本、高丽,影响最深。”阳明学派亦称“心学”,主旨在开发人的思维认识活动和主观能动力(心),是中国古代社会后期最先进的学派,为儒、道、佛三教文化的总结,具有重要的历史作用和意义,此图表现了冬至先生研究心学的感受,内容表达亦可谓深入浅出。其他如《谭峭》、《庄周梦蝶》等图,皆深含哲理,体现着冬至先生哲学体悟的方方面面。

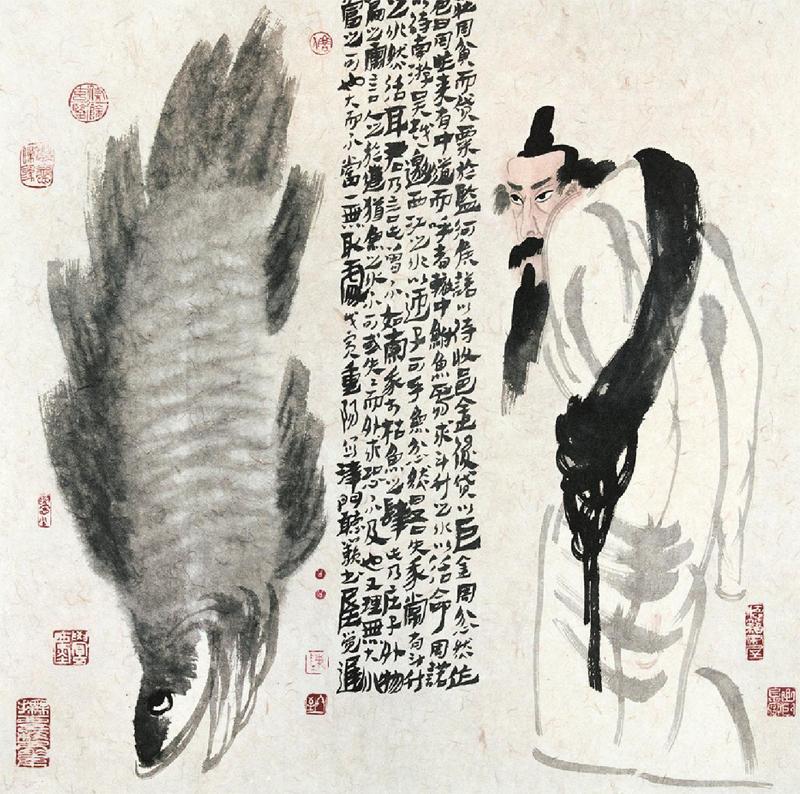

第二类是描绘历代艺术家的艺术活动和事迹。如《五柳先生》。画诗人陶渊明采菊,表现他“不为五斗米折腰”,不与腐败官场同流合污的高尚精神。又如《柳宗元江雪诗意》,画诗人披蓑戴笠垂钓于江上。题云:“柳宗元因仕途风云,南放边涯,《江雪》一诗作于永州,鸟飞尽,人踪灭,六合之内,何等寂静,独钓之翁何等孤单,然而孤独与寂静之中却压抑(着)波澜。大抵古今骚客多此况也。”柳宗元全诗为:“千山鸟飞绝,万径人踪灭;孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”柳宗元此诗虽写渔翁,实隐写自己的处境身世,冬至先生此图,则干脆把渔翁画成诗人自己,那回眸一瞬,犀利的目光,是已把世道看穿。这里既写出柳宗元的精神世界,也写出了冬至先生的正直之心。再如《贾岛推敲图》、《怀素书蕉图》、《李清照漱玉图》等,描绘唐代诗人贾岛骑驴琢句,书僧怀素提笔练字,宋代女词人李清照作词,俱能传神入妙,寄托情思。另外《嵇康抚琴图》、《辛弃疾鹧鸪天辞意》等,画嵇康、辛弃疾等形象极为大胆夸张,亦是艺术家个性相吻合,同时也是与画家作画时的感受相交融的。

第三类是描绘诗词名作中的形象。如《箜篌引诗意》、《杜甫佳人诗意》、《琵琶行诗意》、《红叶题诗》等。皆以独特的构思,美妙的形象,诗一般的意境,深深打动着观众,颇具抒情意味,这些诗中形象是历代人物画家常画的题材,但在冬至先生笔下,却出现了与众不同的表现,让观者览之耳目为之一新。

第四类是描绘神话和传说中的形象。如《女娲炼石图》、《湘夫人》、《山鬼》、《洛神》、《阿宝》等。女娲是传说中的一位人类女始祖,人身而蛇尾,曾抟士造人,又曾炼石补天。湘夫人是传说中尧的女儿,舜的夫人。山鬼是屈原《九歌》中描写过的一位山神。洛神是曹植《洛神赋》里写到的洛水女神。阿宝则是蒲松龄《聊斋志异》中的形象。这些人物虽然都属传说,但却蕴含着历史的文化意义,今冬至先生写此,又寓入新的文化意义。如《阿宝》一图画一鹦鹉立于枝头与一女子玩耍,题云:“聊斋志异·阿宝篇,乃写情之佳作也,书生孙子楚钟情阿宝姑娘,幻化鹦鹉,依依心上人于膝头床畔,坐卧不离,真情痴者是也。然人皆称痴。孰不知书痴者文必工,艺痴者技必良,性痴者志必凝。世之落拓无成者,皆自谓不痴者也。此所谓慧黠而过之真痴者也。彼孙子楚何痴乎!”这真是痴者不痴,不痴者痴,其中讲出了很深的道理。

陈冬至先生的历史古装人物画为大写意一类,笔简而草草,尚逸气。造型高度概括,并加以大胆意象变形。背景处理亦简而整,与主体衬托呼应。点出意境,有些画面还衬以底色,个别底色略做肌理,更加充分地烘托出主题。再配以或草书或简隶之长题,既为表意,亦使画面更加丰满。达到了内容与形式的高度和谐。这种和谐之中,透露出一种淳朴、厚重、苍茫、浑然的气象,这正是陈冬至艺术风格的特色所在。这体现着他的性格和学养,也实在是燕赵大地雄厚朴实的民风对他长久熏陶的结晶。