闻香品茗话茶缘

2015-09-07Steff

文/Steff i

闻香品茗话茶缘

文/Steff i

经过数千年的文化进步,中华茶文化糅合了中国儒、道、佛诸派思想,在中华民族五千年的文明史中沉浸着它那神秘的魅力,滋润着国人的心田,彰显着人类智慧的光辉。

“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。”茶圣陆羽在《茶经》中的一番论述,言明了茶在我国的悠久历史。“百姓七件事,柴米油盐酱醋茶;文人七件宝,琴棋书画诗酒茶”足见茶在民众生活中独特的地位和作用,唐时“茶道大兴,王公朝士无不饮者”,不论是文人雅士还是寻常百姓,无不以茶为好。

随着时代更迭,茶逐渐成为举国之饮,并形成其特有的茶文化内涵,成为人们寄托感情、表现自我的精神依托,也是交友的一个载体。茶文化见诸宫廷筵宴、朝国邦交的茶仪礼制,见诸禅教寺庙祭祀奠祖、祈神祷天的茶事活动,见诸寻常百姓婚庆嫁娶、送别亲朋的茶俗、茶风,见诸历代名人佳士品茶论道、以茶会友茶闻趣事,见诸万里茶道、三国之交的文化遗产,见诸芳香流溢、沁人心脾的仙境茶园。

且尽卢仝七碗茶

卢仝与茶圣“陆羽”齐名,被称作“茶仙”。卢仝一生嗜茶,茶对他不仅是口腹之欲,还是他的一种精神寄托,是一种他对民众的关切之情。

放骇自我的卢仝常邀好友在南太行脚下沁园桃花岛一带观景饮游。唐元和四年,韩愈与卢仝两人在沁园盘膝而坐,品茶鉴水。唐时的河内人,只喝当地的菊花茶和冬凌茶。菊花茶虽然淳和甘甜,却缺少清苦之美,卢仝大为不快。韩愈是来这里移竹的常客,对竹林植物甚是了解,就带卢仝在竹林里采摘一些了竹串子,建议将其泡茶试饮。结果竹串子未经泡制,泡出的茶清香不足,苦涩有余,很是苦恼。片刻之后,卢仝突然提议出去看泉,韩愈不解其意,跟在后边。只见卢仝每到一泉,捧水就喝,结果五十五泉看完,肚子喝的鼓胀,韩愈捧腹大笑。稍后,卢仝让侍女将桃花泉水盛起,再次烹煮,让韩俞酌饮。韩愈品后,顿解其意,不尽乐道:“甘苦相济,清雅漫延,别有滋味,好茶!好茶!”原来,竹串子的药理,就是生津和血,清热去火,和肺解毒,加上桃花泉的甘甜和矿物成分的药化反应,竹串子茶变得清心、绵柔,益脾、养神,的确为上佳饮品。

自那以后,二人常邀张籍、孟郊、贾岛等朋友多次来桃花泉煮饮,歌赋词呤,悠然乐道。

唐元和六年,卢仝收到好友谏议大夫孟简寄送来的茶叶,又邀韩愈,贾岛等人在桃花泉煮饮,在袅袅幽香中冷观炎凉世态,品味苦乐人生,著名的《七碗茶诗》由此产生。卢仝的茶歌所表达的饮茶感受,不仅仅是口腹之欲,而是将“竹串子茶”的药理、药效溶入其中,醒神益体,净化灵魂,激发文思,凝聚万象,制造了一个妙不可言的境界。全诗一气呵成,直抒胸臆,“从一团体的穷苦,想到亿万苍生的辛劳”,通过对制茶、茶品的描述和煎茶、饮茶的详尽感受以及联想,寄托了他对茶农的深切同情。

《七碗茶诗》被后人传唱,其名句屡被历代文人墨客援用。茶,不只在品,更要悟,不仅鉴赏其色、香、味,体会其苦、醇、甜,更要领悟其淡、雅、和,品茶修道,自省自悟,携一份淡泊,品一份宁静,达到天地人和相通的境界。此乃茶道的最高追求,作为中华茶文化的核心和精髓,熠熠生辉,经久不衰。

赌书消得泼茶香

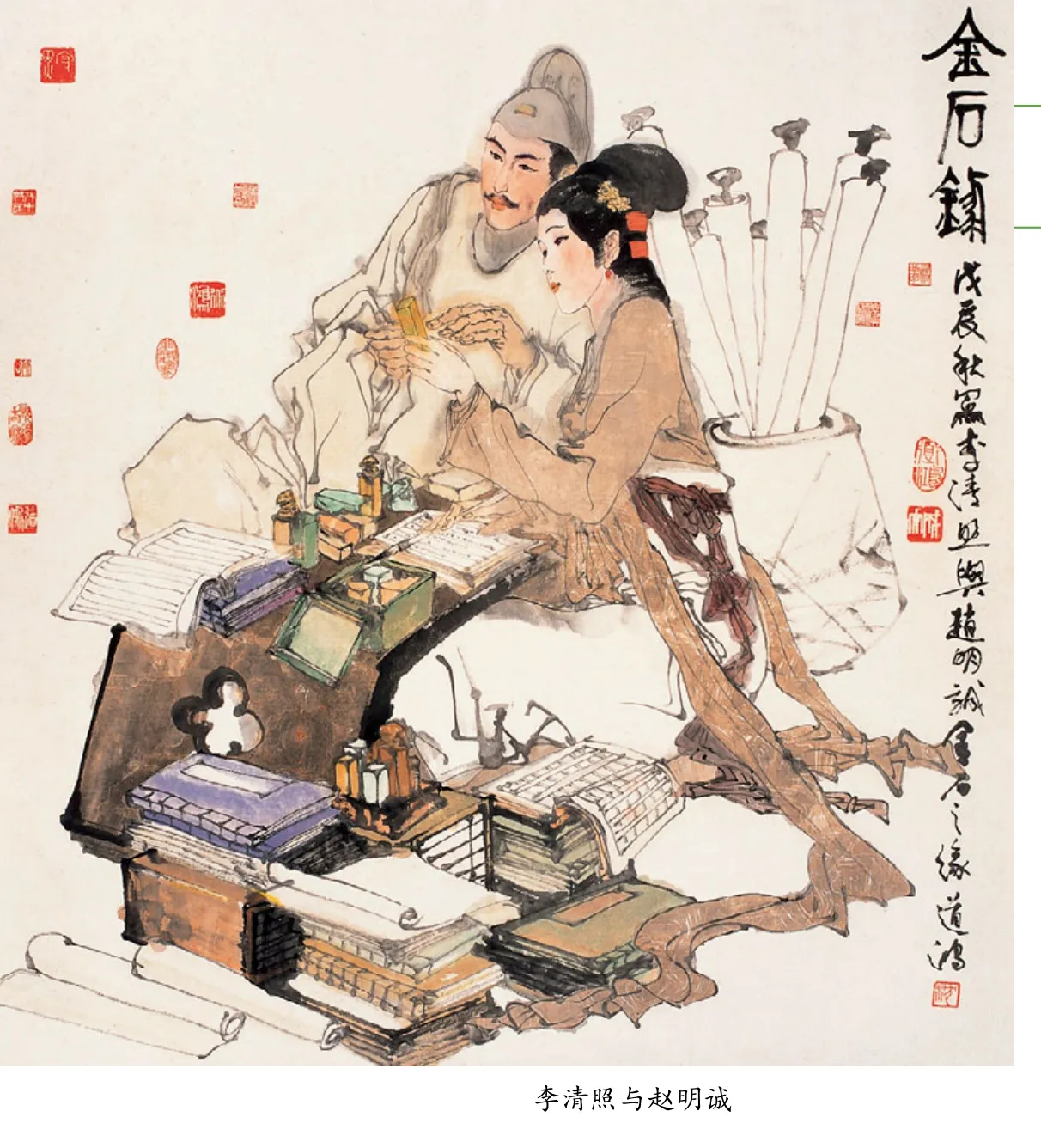

茶令最早出现在宋代,它是宋代兴盛斗茶的产物。斗茶之初乃是“二三人聚集一起,煮水烹茶,对斗品论长道短,决出品次”。随着斗茶之风的兴起,尤其是文人更为嗜好,斗茶由评水品茶创新出一种新的形式和内容,即行茶令。而茶令的首创者当推易安居士李清照。

李清照以才智协助赵明诚编撰《金石录》,收集了大量的金石文物和图书,每得一本好书,二人即共同校勘,重新整理,得到书画、彝鼎等文物,也一起把玩赏析。其间,夫妇俩诗词唱和,悠闲自得。在“酒阑更喜团茶苦”的生活中,李清照独创了一种特有的妙趣横生的茶令。

李清照在《金石录》的“后序”中,记叙了她与赵明诚品茶行令、以助学问的趣事佳话:“余性偶强记,每饭罢,坐归来堂烹茶。指堆积书史,言某事在某书某卷第几页第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不的饮而起。”

两人每次吃完饭,坐于“归来堂”,烹好茶,然后一人指着成堆的书籍,要对方说出某一典故出自哪本书的第几卷、第几页甚至第几行,以是否说中来决胜负,并确定谁先饮茶。两人在行茶令中,以李清照获胜居多,赢后她举杯大笑,结果得意忘形,乐极“翻杯”,一杯满茶倾覆在怀里,茶水泼湿衣裳。

饮茶行令,启智助学,使人兴奋,对著书立说大有裨益,赵明诚终于写出了我国第一部考古学专著《金石录》,成为考古史上的著名人物。

靖康元年,金军南侵,李清照只身漂泊,晚景更是凄苦。但茶令并未因李清照的落迫而衰落,相反,它又在江南地区广为盛行起来。 南宋王十朋有诗道:“搜我肺肠著茶令”,其自注云:“余归,与诸子讲茶令,每会茶,指一物为题,各举故事,不通者罚。”

沏一壶好茶,邀二三知已,在清静淡雅之处,闻香谈心,品茶行令,这样的风韵雅举,乃人间极致。不管历史如何演进,它都是中华文化史上一个富有文化积淀的伟大创举,其独特的精神内涵都是中华茶文化的深厚意蕴。

万里茶道写传奇

“万里茶道”是一条始于十八世纪末,繁荣两个半世纪的国际古通道。这条横跨亚欧大陆的“中俄茶叶之路”,是继丝绸之路之后又一条国际商路,虽然其开辟时间比丝绸之路晚了一千多年,但是其经济意义以及巨大的商品负载量,是丝绸之路无法比拟的。

这条联通中俄两国商贸友谊的“世纪动脉”从中国福建武夷山起,经江西、湖南、湖北、河南、河北、内蒙古向北延伸,穿越蒙古戈壁草原,抵达蒙俄边境的通商口岸恰克图,然后由东向西延伸,横跨西伯利亚,继而通往欧洲和中亚各国,全长1.3万公里。它以鄂南羊楼洞为起点,顺长江至汉口,逆汉水至襄阳,再改水运为畜驮车拉,翻山越岭至黄河,然后货分两路,一路走东口(今河北张家口),一路走西口(今蒙古包头)。东路砖茶往北入归化(今内蒙古呼和浩特),再往北到库伦(今蒙古国乌兰巴托),最后到达俄罗斯贸易重镇——恰克图,从这里转口销往俄罗斯及欧洲各国。西路经兰州、敦煌、阿拉木图到达欧洲。

《山西历史地图集》“清代晋商商路”记述:“在南方,(晋商)又开辟了由福建崇安过分水关,入江西铅山县,顺信江下鄱阳湖,穿湖而出九江口入长江,溯江抵武昌,转汉水至襄樊,贯河南入泽州,经潞安抵平遥,祁县,太谷,忻州,大同,天镇到张家口,贯穿蒙古草原到库伦至恰克图,这是一条重要的茶叶商路。”

万里茶道是中蒙俄三国宝贵的历史文化资源,也是珍贵的世界文化遗产,从16世纪到20世纪初期的300多年历史中,这条茶叶之路一直起着亚欧大陆之间的联通作用,不仅为推动中俄经济贸易往来以及对我国的种茶业、茶叶加工业和运输业的发展作出了积极的贡献,而且使亚欧两大洲的文化通过这种贸易方式进行交流、融合、发展。这条曾繁荣一时的文化与商贸之道,虽然已在20世纪初淡出历史舞台,但它是我国中原文明与欧洲文明的一条重要的交通线和融汇点。

万里茶道不仅创造了古代国际贸易的一大奇观,而且也开创了国际茶文化的先河,为中华茶文化走向世界开辟了新的通路。在2013年第二届“万里茶道”与城市发展中蒙俄市长峰会上,中蒙俄三国共同发起将“万里茶道”申请为“非物质文化遗产”的倡议。

曲径通幽茶人谷

茶人谷位于浙江省舟山本岛定海双桥镇狭门水库上游,,山地面积约30000亩,境内大潭岗海拔420米,号称东海第四峰,岗上有千亩茶园,因而称茶人谷,禅茶一味,已成啜茗一绝。

山高、谷邃、溪长、瀑飞、林幽、岩危,乃茶人谷六奇之景;采果、探花、赏泉、品茗、参禅、访兰,为茶人谷六雅之境;春鸟鸣涧、夏荫滩林、秋枫染霜、冬梅点雪、枕流栖石、随云逍遥,实茶人谷六游之美。本地人自喻为“舟山的九寨沟”,它是岛城最幽深的一条峡谷之一,是灰天鹅、白鹭、獐、梅花鹿们的栖息地,还是濒临灭绝物种娃娃鱼生长繁育的天堂。目光所及青山竞秀、峦峰藏寺、翠谷幽幽、白练飞泻,耳之所闻鸟鸣溪唱、花开有声,鼻之所触芳香四溢,如人间仙境。

山因鸟有了生气,因水而有了灵气。漫步在鹅卵石铺就的弯弯曲曲的山涧小径上,路旁粗壮的大树擦肩而过,停下脚步凝神聆听,鸟鸣声中夹杂着水流拍打岩石的声音,大块大块的石头阻截着上游冲下来的溪水,溪流漱石,水草摇曳,鱼群衔尾浮游,站在溪谷旁,放眼四望,但见锦峰秀岭相映成画,蓝天白云倒映成像,仿若置身世外桃源,忘却大城市的喧嚣,忘却曾有过的一切烦恼、愁苦和困惑。

小溪的美只是茶人谷生态美的开端,这条小溪约有3公里长。沿着这条小溪往上攀登,又是另一种田野情趣。一道小小的瀑布沿着山体飞流直下,它不像雁荡龙啾那么延绵千丈,更不像其他瀑布那么磅礴充沛,它像隐藏在山中清澈的眼眸,静静关注人来人往,“花自飘零水自流”。

茶人谷景美,茶人谷的茶同样醉人心怀。抬头望去,对面山峰的豁口处,一拂薄雾如仙女的纱巾飘下来,笼着平地上1000多亩青翠的茶园,茶园已注册为“海天香”佛茶,2006年被农业部评为无公害产品,该茶园是全市唯一被列入省级高效生态农业示范基地的茶园。

在采茶季节,三五成群的采茶女,背着茶篓,穿梭于茶林田埂,踩着春天的鼓点,在春风里嫣然。一片片绿意盎然的茶林,在采茶女的翠钗中摇曳。游客可同采茶女一同采新茶,体验传统茶叶炒制,观赏一片片翻炒的茶叶演绎着“色”与“味”的独特技艺,感受独特的采茶文化,累了可择林间吊床闲卧,亦可独坐于涧边乱石之上,看着这满山的春色,闻着这满坡的茶香;或徜徉于古木丛中观枝赏叶,放下人间的烦恼,让心灵在自然中休憩。到生态化的山居小屋内,煮一盏茶,一边享受着小桥流水人家之妙趣,一边品茶之芳醇,赏人间仙境,风光无限,趣味十足!品茶之余还可吃原汁原味的农家菜,正宗的放山羊、放山鸡,水池里养有野生的河鱼,地里种有新鲜蔬菜,山上种有桔子、桃子、杨梅等水果,健体养颜,令人气舒神爽。

茶之为物,玉润雅厚,碧叶金汤,凡上品茶,必产自高山邃谷之地,“上者生烂石,中者生栎壤,下者生黄土”,吸收天地之灵气,以清澈的泉水沏之,一杯茶包含“天、地、山、水、仁、智”,折射出的是一种精神,更是一种哲学、一种道。