中國境內祆教相關遺存考略(之一)

2015-09-04陳凌

陳 凌

中國境內祆教相關遺存考略(之一)

陳 凌

祆教是中古時期傳入中國有較大影響的夷教之一。1923年,陳垣先生發表《火祆教入中國考》[1],爲研究祆教在華歷史的奠基之作。嗣後,在華祆教逐漸成爲學界關心的話題,不斷有相關論著發表[2],多方面深化了人們對於祆教在華歷史的認識。由於近些年在陝西、山西等地發現的幾處祆教徒墓葬,使得在華祆教一時之間備受關注。

文獻記載的和已經發現的中國境內與祆教有關的遺跡、遺物大體可以分爲三類:(1)聚落以及宗教遺跡;(2)墓葬以及葬具;(3)其他。在前人研究基礎上,我們擬就此三類分別作一點粗略的討論,錯誤不當之處,敬請學界君子指正。

本篇略論祆教徒聚落及宗教遺跡。

一、聚落

粟特人爲著名的商業民族,利之所在,無遠弗屆。他們足跡行經之處,也帶來了其所崇奉的宗教信仰。入華粟特人多群聚而居,因此自西徂東形成了不少粟特人聚落。這些聚落僅有零星記載,內部結構不得而知,难做更多的讨论。

當然,不是所有的粟特人都信奉祆教,但信奉祆教在粟特人中比較普遍卻是不爭的事實。要對祆教宗教遺跡的情況有更全面的認識,自然不能脫離開其信衆人群和所居處的聚落空間來分析。雖然已知的材料相當貧乏,但將其裒集一起對於以後深入的工作不無助益。

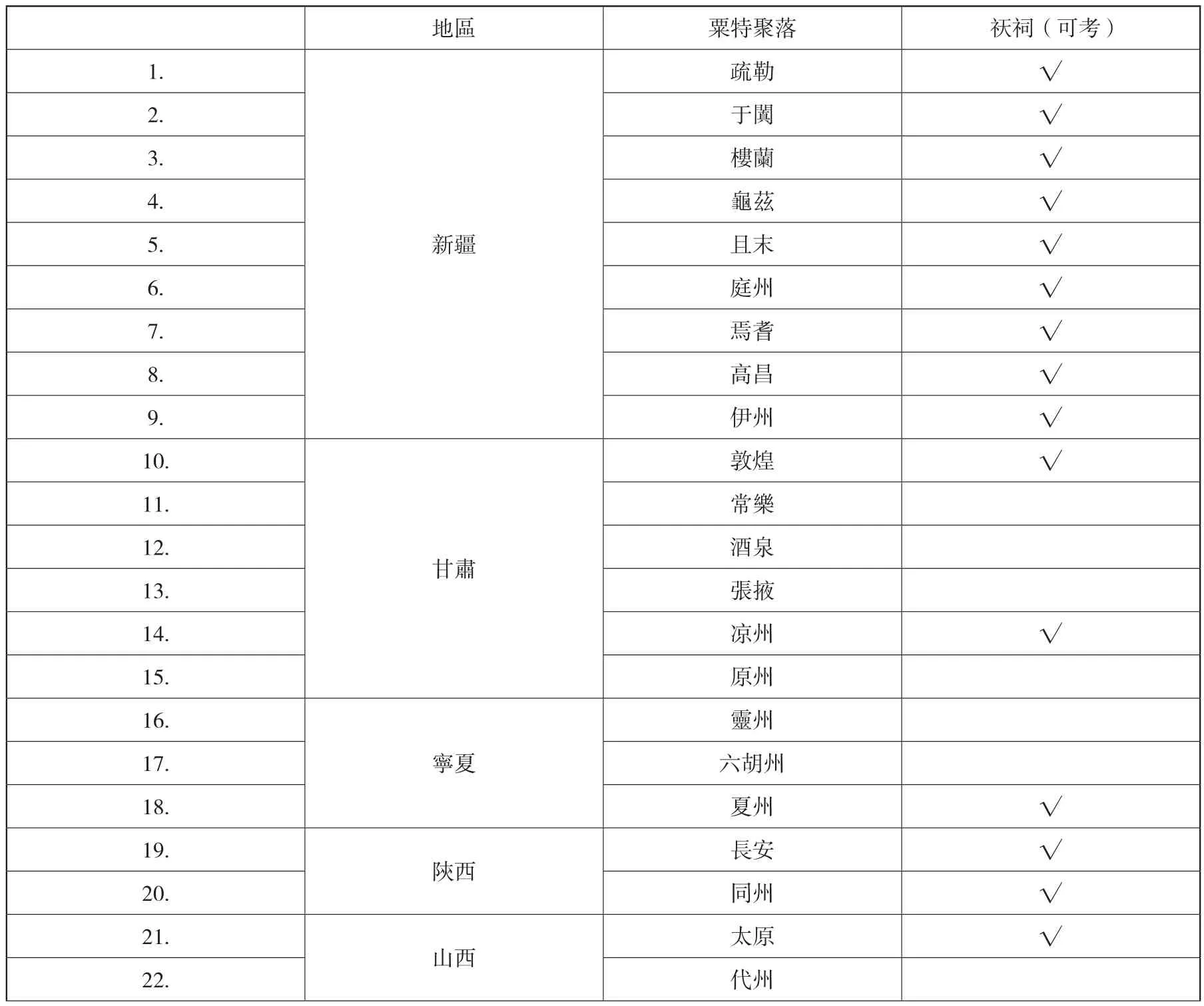

粟特人在中國的聚落,經過学者的搜討[3],已經積累了相當的認識。現根據已有的研究成果,並據新的研究做一些補充,將有粟特聚落的區域羅列如下。補充部分加下橫線標識。

1.新疆地區:疏勒、于闐、樓蘭、龜茲、且末、庭州、焉耆、高昌、伊州。[4]

2.甘肅地區:敦煌、常樂、酒泉、張掖、凉州、原州。

3.寧夏地區:靈州、六胡州、夏州。

4.陝西地區:長安、同州。

5.山西地區:太原、代州。

6.河南地區:洛陽、開封、安陽。

7.河北地區:定州、幽州、鄴城、恒州、瀛洲。[5]

8.遼寧地區:營州。

9.江蘇地區:鎮江、蘇州。

其中,我們所補有寧夏的夏州、陝西的同州、河南的開封、河北的鄴城、江蘇的鎮江和蘇州,共計六處。據史料記載,這六個地方都有祆祠(詳見下文討論),故而應當也有信奉祆教的中亞人寓居其中。

二、宗教遺跡

祆教在中國境內的宗教遺跡指其宗教活動固定場所,中國載籍或稱之爲火祆廟,或稱之爲祆祠。爲行文方便,下文統稱爲祆祠。

1.疏勒

《舊唐書》卷一九八《西戎傳》稱:

疏勒國,即漢時舊地也。西帶蔥嶺,在京師西九千三百里。其王姓裴氏。貞觀中,突厥以女妻王。勝兵二千人。俗事祆神,有胡書文字。

又《新唐書》卷二二一上《西域傳上》:

疏勒,一曰佉沙,環五千里,距京師九千里而贏。多沙磧,少壤土。俗尚詭詐,生子亦夾頭取褊,其人文身碧瞳。王姓裴氏,自號“阿摩支”,居迦師城,突厥以女妻之。勝兵二千人。俗祠祆神。疏勒國祠祆神,則必定有祆祠。[6]

2.于闐

于闐國有祆教在文獻中有明確記載。《舊唐書》卷一九八《西戎傳》稱:

于闐國,西南帶蔥嶺,與龜茲接,在京師西九千七百里。勝兵四千人。其國出美玉。俗多機巧,好事祅神,崇佛教。

又《新唐書》卷二二一上《西域傳上》:

于闐,或曰瞿薩旦那,亦曰渙那,曰屈丹,北狄曰于遁,諸胡曰豁旦。距京師九千七百里,瓜州贏四千里,並有漢戎廬、杆彌、渠勒、皮山五國故地。其居曰西山城,勝兵四千人。有玉河,國人夜視月光盛處必得美玉。王居繪室。俗機巧,言迂大,喜事祅神、浮屠法,然貌恭謹,相見皆跪。

實際上,根據貝利教授的研究,于闐的語彙裏面保存有相當數量來自瑣羅亞斯德教或瑪茲達教(Mazdaism)的用詞。[7]這從側面證實了于闐有祆教的記載。據我們研究,魏晉隋唐時代于闐國王的冠帽的形制即源自于薩珊波斯王冠。[8]而衆所周知,薩珊波斯王冠的設計是基於瑣羅亞斯德教信仰的。

20世紀初,斯坦因曾經在于闐丹丹烏里克遺址發現過一些木板畫。由於其中部分圖像接近於中亞粟特壁畫,因此有學者認定這批木板畫上所繪即爲祆教神祇。[9]有人甚至進而懷疑丹丹烏里克遺址存在祆教寺廟。[10]丹丹烏里克出土木板畫的遺址是否爲祆祠,是一個相對複雜的問題,我們後文專門討論,這裏暫先不贅。

不過,還是有一些蛛絲馬跡有助於我們尋找于闐地區祆祠遺跡。《新唐書》卷四三下《地理志七下》載[11]:

自蒲昌海南岸,西經七屯城,漢伊脩城也。又西八十里至石城鎮,漢樓蘭國也,亦名鄯善,在蒲昌海南三百里,康豔典爲鎮使以通西域者。又西二百里至新城,亦謂之弩支城,豔典所築。又西經特勒井,渡且末河,五百里至播仙鎮,故且末城也,高宗上元中更名。又西經悉利支井、祆井、勿遮水,五百里至于闐東蘭城守捉。又西經移杜堡、彭懷堡、坎城守捉,三百里至于闐。這裏記載從且末到于闐的途中有一處祆井。由於史料記載不足,我們現在很難推定這處祆井所在的具體方位,從相對方位來看,其位於今和田地區範圍內應該是沒有疑問的。此地既稱祆井,與祆教有關當無疑義。這段記載還有提到一處特勒(勤)井,即以突厥職官或人物命名。因此這處祆井要麽是因此處祆教徒聚居而得名,要麽就是因爲此處有祆祠而得名。無論是哪一種情形,都有理由推測這裏曾經存在過祆祠。

3.樓蘭

樓蘭有祆祠見載于敦煌文書P.5034《沙州都督府圖經殘卷》。殘卷中稱鄯善石城鎮有“一所祆舍”[12]。石城鎮祆祠當系自康國移居此地的粟特胡人所建。據《唐光啟元年(885)書寫沙州伊州地志殘卷》(S.367)[13]:

石城鎮,東去沙州一千五百八十里,去上都六千一百里,本樓蘭國。……貞觀中,康國大首領康豔典東來居此城,胡人隨之,因成聚落,亦曰典合城。其城四面皆沙磧。

新城。(原注:東去石城鎮百卌里,康豔典之居鄯善,先修此城,因名新城。漢爲弩之城)

蒲桃城。(原注:南去石城鎮四里,康豔典所築,種蒲桃於此城中,因號蒲桃城)

薩毗城。西北去石城鎮四百八十里,康豔典所築。其城近薩毗澤,山險阻,恒有吐蕃及土谷渾來往不絕 。

又《新唐書》卷四三下《地理志七下》:[14]

自蒲昌海南岸,西經七屯城,漢伊脩城也。又西八十里至石城鎮,漢樓蘭國也,亦名鄯善,在蒲昌海南三百里,康豔典爲鎮使以通西域者。又西二百里至新城,亦謂之弩支城,豔典所築。又西經特勒井,渡且末河,五百里至播仙鎮,故且末城也,高宗上元中更名。又西經悉利支井、祆井、勿遮水,五百里至于闐東蘭城守捉。又西經移杜堡、彭懷堡、坎城守捉,三百里至于闐。

據知康國大首領康豔典在蒲昌海周邊建有四城:石城鎮(典合城)、弩支城(新城)、蒲桃城、薩毗城。新城亦見於《沙州都督府圖經殘卷》[15]。其中蒲桃城離石城鎮稍近,可能只是作爲種植園使用。另外的新城、薩毗城,可能也都和石城鎮一樣是作爲胡人的聚落。而這兩城均距離石城鎮較遠,因此很可能也有獨立的祆祠存在。

4.龜茲

《大唐西域記》卷一屈支國大龍池及金花王條:[16]

國東境城北天祠前,有大龍池。諸龍易形,交合牝馬,遂生龍駒,戾難馭。龍駒之子,方乃馴駕,所以此國多出善馬。聞之先志曰:近代有王,號曰金花,政教明察,感龍馭乘。王欲終沒,鞭觸其耳,因即潛隱,以至於今。城中無井,取汲池水。龍變爲人,與諸婦會,生子驍勇,走及奔馬。如是漸染,人皆龍種,恃力作威,不恭王命。王乃引構突闕,殺此城人,少長俱戮,略無噍類。城今荒蕪,人煙斷絕。

研究者業已指出,此處“天祠”應爲祆祠,而非用於祭祀大自在天摩醯首羅的佛教場所。[17]

5.庭州

日本大谷探險隊所獲吐魯番文書《唐開元四年(716)李慈藝告身》[18]:

瀚海軍破河西陣、白澗陣、土山陣、雙胡丘陣、五里堠陣、東胡祆陣等總陸陣,準開元三年三月二十二日敕,並於憑洛城與賊鬥戰,前後總敘陸陣,比類府城及論(輪)台等功人,敘勳則令遞減,望各酬勳拾轉。

王國維據《元和郡縣志》、兩唐書、《太平寰宇記》等史料記載,推斷憑洛城在沙缽守捉西九十餘里,去庭州約百五六十里;《李慈藝告身》所記的六陣應在北庭左右。[19]東胡祆地名應與胡人在此地立祆祠有關。[20]

6.焉耆

《魏書》卷一○一《西域傳》:

焉耆國,在車師南,都員渠城,白山南七十里,漢時舊國也。去代一萬二百里。其王姓龍,名鳩屍卑那,即前凉張軌所討龍熙之胤。所都城方二里,國內凡有九城。國小人貧,無綱紀法令。兵有弓刀甲槊。婚姻略同華夏。死亡者皆焚而後葬,其服制滿七日則除之。丈夫並剪髮以爲首飾。文字與婆羅門同。俗事天神,並崇信佛法。

此處“俗事天神”應指祆教信仰而言。[21]1990年,焉耆錫格沁老城村曾出土一作銀碗,碗沿上粟特銘文稱“此物屬於得悉神”。[22]《新唐書》卷二三八《西域傳·西曹國》稱其國:“東北越于底城有得悉神祠,國人事之。有金具器,款其左曰:漢時天子所賜。”據亨寧(Henning, W. B.)研究,得悉神即粟特神祇txs’yc。[23]因此,這件銀碗可能是焉耆祆祠的遺物。

7.高昌

《魏書·高昌傳》稱高昌“俗事天神,兼信佛法”。學者多認爲這裏的天神一部分包含祆教信仰在內。[24]高昌有祆祠,在吐魯番出土的文書中得到了進一步的印證。吐魯番安伽勒克出土北凉寫本《金光明經》卷末題記[25]:

庚午歲八月十三日,于高昌城東胡天南太后祠下,爲索將軍佛子妻息闔家寫此金光明一部,斷手訖竟。筆墨大好,書者手拙,具字而已。

其中“庚午”紀年,一般認爲是北凉承玄四年(430)。[26]這說明,至少5世紀時高昌城東就建有祆祠。而且從“于高昌城東胡天南太后祠下”這句話中還可以推斷祆祠在當地應該爲人所熟知,因此才會被作爲標識太后祠的地理參照。

高昌地區供奉胡天還在一些出土文書留下痕跡。如阿斯塔那M88出土《高昌高乾秀等按畝入供帳》[27]:

玄領寺一半,九月七日,二(下闕)供作希瑾信;十二月十五日,一斛付阿(下闕)祀胡天……

1967年,吐魯番阿斯塔那M377出土文書《高昌乙酉、丙戍歲某寺條列月用斛斗帳曆》第15行稱[28]:

使人貳,食粟三斛。粟三兜(斗)供苟(狗)。麥伍昇(升)祀天。

這份文書記載該寺全年用帳中沒有任何佛事的開支,因此陳國燦先生推測這可能是一處佛寺化的祆祠。[29]

由於生活習俗的關係,以及在儀式中的特別作用,狗在瑣羅亞斯德教中受到特殊的重視,《阿維斯塔》(Avesta)之《辟邪經》(Vendidad)中明確規定教徒必須對狗加以照拂。[30]根據鮑伊絲調查,在伊朗瑣羅亞斯德村落中至今還保留這種習俗。[31]《高昌乙酉、丙戍歲某寺條列月用斛斗帳曆》文書中特意提及用粟三斗供狗,很可以反映出寺院中人對狗的重視,應該是祆教徒習俗的表現。

阿斯塔那M524出土《高昌章和五年(535)取牛羊供祀帳》[32]:

章和五年乙卯歲正月 日,取嚴天奴羊一口,供始耕。辰英羊一口,供始耕。合二口。次三月十一日,取胡未馰羊一口,供祀風伯。次取麹孟順羊一口,供祀樹石。次三月廿四日,康祈羊,供祀丁谷天。次五月廿八日,取白姚羊一口,供祀[溷]渾堂清山神。次六月十六日,取屠兒胡羊一口,供祀丁谷天。次取孟阿石兒羊一口,供祀大塢阿摩。次七月十四日,取康酉兒牛一頭,供谷里祀。

據姜伯勤研究,文書中的丁谷天即位于丁谷的祆祠。[33]據法藏敦煌文書P.2009《西州圖經殘卷》[34]:

山窟二院。丁谷窟有寺一所,並有禪院一所。右在柳中縣界,至北山廿五里丁谷中,西去州廿里,寺其依山構,揆巘疏階,應塔飛空,虹梁飲漢,岩蠻(巒)紛乣,叢薄阡眠。既切煙雲,亦虧星月,上則危峰迢遰,下則輕溜潺湲,寔仙居之勝地,諒棲靈之秘域。見有名額僧徒居焉。……

從《西州圖經》所記的道里和相對位置來判斷,丁谷應該就是對應今吐魯番鄯善縣的吐峪溝。[35]1981年,新疆吐魯番文管所在鄯善縣吐峪溝溝口西岸崖壁上清理了兩座墓葬,各出土一具納骨器。[36]綜合這些因素判斷,吐峪溝不僅有祆祠,還有祆教徒的葬地。[37]

《高昌章和五年取牛羊供祀帳》中提及的風伯,以往一般以爲可能是一種地方崇拜。近年張廣達先生則撰文提出,這裏的風伯很可能對應於祆教神祇WeshParkar。[38]這一神祇的形像在中亞片治肯特城遺址已有發現。

《高昌章和五年取牛羊供祀帳》文書中提到的阿摩對應於粟特祆教中的大神Adbag(即阿胡拉·瑪茲達)。大塢阿摩即塢堡形式的祆祠,這種形式的祆祠在石國(今塔什干)有所發現。[39]

新近,北京大學林梅村先生從當年德國人勒柯克(Le coq)在勝金口盗掠的文物中,檢出兩件泥塑,比定爲粟特女神娜娜(Nana),并進而推斷泥塑出土地點爲祆祠。[40]

綜上所述,目前已經知道的見諸文書記載的高昌祆祠至少有三所,即高昌城東胡天、丁谷天、大塢阿摩。祀風伯處及勝金口可能是另外二處祆教活動場所。

8.伊州

伊吾縣火祆廟見諸英藏敦煌文書《唐光啟元年書寫沙州伊州地志殘卷》(S.0367)[41]:

火祆廟,中有素書形像無數。有祆主翟槃陀者,高昌未破以前,槃陀因朝至京,即下祆神,以利刀刺腹,左右通過,出腹外,截棄其餘,以髮系其本,手執刀兩頭,高下絞轉,說國家所舉百事,皆順天心,神靈助,無不征驗。神沒之後,僵僕而倒,氣息奄,七日即平復如舊。有司奏聞,制授遊(擊)將軍。

這段文字雖然簡略,却是對祆祠極可寶貴的記錄。它不僅提到了該祆祠的管理者翟槃陀,還指出祆祠中有“素書形像”。關於“素書形像”,日本學者神田喜一郎曾經推測認爲這裏的“素書”應爲“素畫”之訛,也就是說實際上指的是彩塑。[42]林梅村先生贊成此說。[43]當然也有學者不同意神田的觀點。[44]如榮新江就提出,如果素書兩字不誤的話,那麽可能指的是素描形像。不過,我們都知道,素描是近代才引入的西方的概念和繪畫形式,在中國古代乃至於整個東方都是不存在的。

我們懷疑,《唐光啟元年書寫沙州伊州地志殘卷》提到的伊吾火祆廟中的“素書形像”實際上包含兩方面含義,一是指其使用的材質爲絹素,二是指繪畫的形式是白描。

白描也即張彥遠《歷代名畫記》中所謂的“白畫”。《歷代名畫記》卷三載長安慈恩寺大殿東廊從北第一院有鄭虔、畢宏、王維等人的白畫;龍興觀北面從西第二門有董諤白畫;千福寺東塔院有楊廷光白畫鬼神。[45]又同書卷五載晉荀勖傳世有雜白畫一,衛協有白畫上林苑圖;[46]卷六載宋宗炳有嵇中散白畫,袁倩有東晉高僧白畫,史粲有馬勢白畫;[47]卷八載隋展子虔有南郊白畫等[48]。是知白畫在當時亦被視爲一種畫作成品形式。敦煌P.4518即附有一幅紙本白畫,張廣達先生顯已經對其祆教性質做了非常精彩的討論。[49]

至於“素”意指絹素,亦爲魏晉隋唐時代人們所熟知的用法。《歷代名畫記》卷五載顧愷之傳世作品“司王宣王像,一素一紙”[50],“素”即指絹本而言。又顧愷之《論畫》[51]:

凡吾所造諸畫,素幅皆廣二尺三寸,其素絲邪者不可用,久而還正則儀容失。以素摹素,當正掩二素,任其自正,而下鎮使莫動其正。筆在前運而眼向前視者,則新畫近我矣。可常使眼臨筆止,隔紙素一重,則所摹之本遠我耳,則一摹蹉積蹉彌小矣。

“素”字之意指尤爲明確。

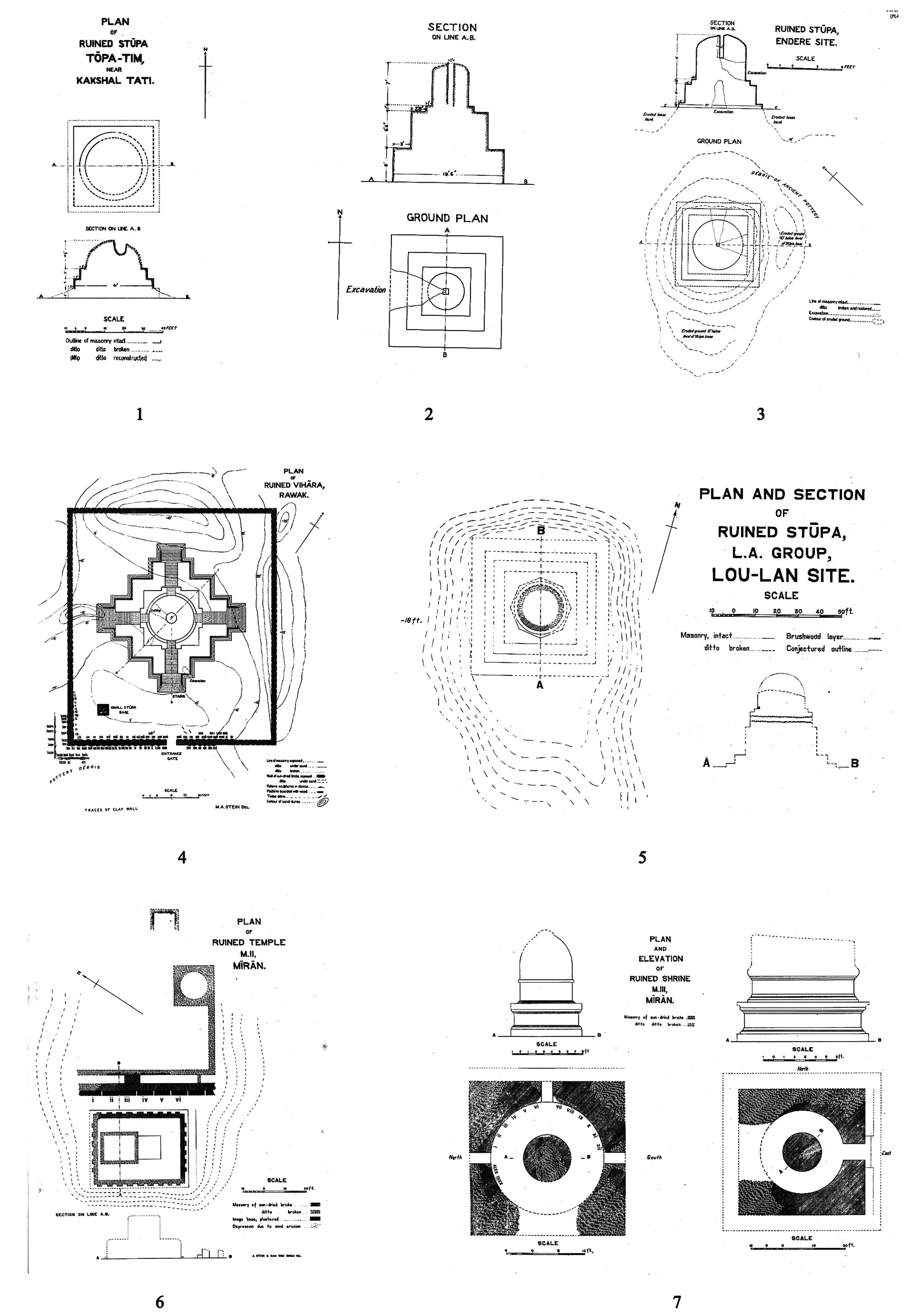

又《唐光啟元年書寫沙州伊州地志殘卷》稱火祆廟中“有素書形像無數”。無數一詞當然是誇張的表述,意在說明數量衆多。不過這個記述有助於推測伊吾此處祆祠的形制。從中亞發掘的祆祠遺址來看,建築的後面及兩側一般都帶回廊。阿富汗蘇卡·珂塔(Surkh-Kotal)瑣羅亞斯德教神廟遺跡的建築設計表現得相當明確(圖1:1)。伊吾祆祠的形制亦當相去不遠,應該也有回廊結構。在烏茲別克斯坦出土的祆教徒納骨器上,常有廊下作龕狀排列神祇的畫面(Pl. III-1:1, 2, 3)。雖然這種畫面方式受到犍陀羅藝術濃重的影響,但可以相信在現實之中也應該會有相應的建築佈局存在,并非全然出於憑空想像。而且,據《沙州都督府圖經殘卷》描述[52],敦煌祆祠確實是以立龕的形式供奉神祇(詳見下文討論)。那麽,我們有理由推想,伊吾祆祠數量衆多的素書形像也許就懸掛在回廊像龕中供膜拜之用。

《唐光啟元年書寫沙州伊州地志殘卷》還記載[53]:

柔遠鎮,右相傳隋大業十二年(616)伊吾胡共築營田。貞觀四年(630)胡歸國,因此爲縣,以鎮爲名。

柔遠鎮,隋大業十二年縣伊吾郡,因置此鎮。其州下立廟,神名阿攬。

據考阿攬可能也是祆教神祇之一[54],若此說不誤,則柔遠鎮此處亦是一所祆祠。

綜上所述,伊州一地現已知至少有兩處祆祠,一所在伊吾縣治,另一所在柔遠鎮。

9.敦煌

敦煌祆祠見於敦煌文書P.2005《沙州都督府圖經殘卷》[55]:

祆神,右在州東一里,立舍畫神主,總有廿龕,其院周回一百步。這所祆祠與同一區域內的土地神、風伯神、雨師神並列爲四所雜神。敦煌研究院藏964年《酒帳》文書載其年四月“廿日,城東祆神酒壹甕”[56]。

又敦煌文書P.2748《敦煌古跡廿詠》之《安城祆詠》[57]:

板築安城日,神祠以此興,州縣祈景祚,萬類仰休徵,頻藻來無乏,精靈若有憑,更看雩祭處,朝夕酒如繩。

安城火祆又見S.2569號文書,稱“今夜馬駈儺隊仗,部領安城火祆”。池田溫推斷《敦煌古跡廿詠》所記爲8世紀後半的情形,安城祆祠即《沙州都督府圖經殘卷》所提的祆祠,敦煌地區通共僅有此一座祆祠而已。[58]

值得注意的是,《沙州都督府圖經殘卷》短短的一行文字,卻爲我們瞭解敦煌祆祠的形制提供了可貴的信息。有學者曾據此推斷,安城祆祠平面形式爲邊長25步(約35米)的正方形。[59]我們的看法卻有所不同。從波斯、中亞地區瑣羅亞斯德教寺院遺址情況來看,平面大多呈長方形,三面帶有回廊;拜火祭壇建築則平面多呈方形。阿富汗蘇卡·珂塔(Surkh-Kotal)瑣羅亞斯德教神廟遺址總體平面呈長方形,面寬35米,進深27米,正中靠前爲方形拜火祭壇,邊長4.65米。祭壇四周土坯砌牆,牆面貼石板,屋頂中央透空(圖1:1、2)。伊朗Azar— Goshnas瑣羅亞斯德教寺廟遺址的拜火祭壇形制也是如此(圖1:4)。中亞名城片治肯特瑣羅亞斯德教寺廟遺址,基本保持中亞瑣羅亞斯德教寺廟的佈局形式,也用土坯砌牆,拜火祭壇平面亦呈方形,祭壇四邊還各有一立柱。不過,片治肯特拜火教祭壇的入口要相對開闊一些,已經有朝壁龕式拱門發展的傾向(圖1:3)。因此,有理由推測,《沙州都督府圖經殘卷》所謂的“周回百步”只是邊長的概念,而非指敦煌祆祠爲四邊等長的正方形。以中亞瑣羅亞斯德教寺廟的通常形制推斷,敦煌祆祠平面也應該呈長方形,並帶有回廊。從《沙州都督府圖經殘卷》“總有廿龕”的說法,又可推斷敦煌的祆祠已經是較晚的形制,回廊縱剖面呈現龕形,其形式應該類似於上舉烏茲別克斯坦出土納骨器上所見的廊龕。

至於敦煌祆祠祀神的情況,姜伯勤曾做過一些推測[60],或可聊備一說。但實際情形究竟如何,已經很難详考了。

圖1

10.凉州

凉州爲河西地區的都會,是東西交通的孔道。此地長久以來就有大量中亞客販寄寓,並且擁有相當大的勢力。[61]

據《北史》卷九七《西域傳》載[62]:

粟特國,在蔥嶺之西,古之奄蔡,一名溫那沙,居於大澤,在康居西北,去代一萬六千里。先是,匈奴殺其王而有其國,至王忽倪,已三世矣。其國商人先多詣凉土販貨,及魏克姑臧,悉見虜。文成初,粟特王遣使請贖之,詔聽焉。

凉州粟特商胡人數之衆可見一斑。此地既多商胡,因此設有薩寶加以統領。武威出土的《大唐上儀同故康莫量息阿達墓誌銘》稱[63]:

公諱阿達,西域康國人也。……祖拔達,梁使持節驃騎大將軍、開府儀同三司、凉甘瓜三州諸軍事、凉州薩保。

又《元和姓纂》卷四“安姓姑臧凉州”條[64]:

出自安國,漢代遣子朝,國居凉土。後魏安難陁至孫盤娑羅,代居凉州,爲薩寶。生興貴,執李軌送京師,以功拜右武衛大將軍、歸國公,生恒安、生成。

《新唐書》卷七五下《宰相世系表五下》[65]:

後魏有難陀。孫盤婆羅,周隋間,居凉州武威爲薩寶。生興貴、修仁。

是知從北魏到梁與周隋時代,凉州地區既有安姓世襲薩寶,又有康氏薩寶,可以進一步證明胡人的數量衆多。至於安興貴有功李唐王朝事蹟,則爲史家所習知,此不贅述。

凉州既然有衆多粟特胡人聚居,因此立有祆祠,而且還不止一處。唐張鷟《朝野僉載》卷三載[66]:

凉州祆神祠,至祈禱日祆主以鐵釘從額上釘之,直洞腋下,即出門,身輕若飛,須臾數百里,至西祆神前舞一曲即卻,至舊祆所乃拔釘,無所損。臥十余日,平復如故,莫知其所以然也。

祆教祈禱日,祆主演示奇術,用鐵釘釘額,到西祆神前舞一曲後退回舊祆所拔去鐵釘。文中提到舊祆所即凉州祆神祠,而西祆神則別爲一地。因爲祆主是釘完鐵釘後“即出門”,“須臾數百里”才到西祆神處的。既然有西祆神,那麽也許可以推想這裏應當也有相應的祆祠。“西”,當是從地理方位相對於凉州祆神祠而言的,從文義推斷,這個西祆神很可能位於凉州城西。所謂的“須臾數百里”只能當誇大之詞來理解,而不能視爲確鑿實指之數。[67]因此,反過來也可以推測這裏所說的凉州祆神祠很可能位於凉州城東。

11.夏州

按新近出土北周大成元年(579年)翟曹明墓誌中提及“夏州天主”[68],是知夏州有祆祠。

北魏始光四年(427)攻取夏都統萬城,置統萬鎮。太和十一年(488)改稱夏州,治所仍在統萬城。北周因而未改。統萬城遺址在今陝西省榆林市靖邊縣城北58公里處的紅墩間鄉白城子村,當地俗稱白城子。

12.長安

長安爲北周、隋、唐时代政治、經濟、文化中心之所在,系中古時代華夷錯雜的國際大都會。長安有大量東來的胡人寓居,對於中國中古時代文化影響至巨,早已經是中外學界所豔稱的話題,亦廣爲世人所熟知,毋庸贅述。

長安既有大量西域胡人長期聚居,自然帶來了其本土的宗教與禮儀。祆教徒在長安聚居,亦建寺廟以供日常宗教活動。《隋書》卷七《禮儀志二》:

後主末年,祭非其鬼,至於躬自鼓儛,以事胡天。鄴中遂多淫祀,茲風至今不絕。後周欲招來西域,又有拜胡天制,皇帝親焉。其儀並從夷俗,淫僻不可紀也。

北周皇帝親拜胡天,既可以窺見祆教信仰在北周時代有較大影響,也可以推知北周時西京已經有祆祠存在。

據《長安志》卷七唐京城下注引韋述《兩京新記》所述[69],唐長安城內:

其中有折衝府四,僧寺六十四,尼寺二十七,道士觀十,女觀六,波斯寺二,胡天祠四。隋大業初有寺一百二十,謂之道場,有道觀十謂之元壇。

韋述稱長安有四座祆祠,但從各處文獻記載來看,目前已知的長安祆祠至少有五處[70]:

(1)布政坊祆祠。《兩京新記》卷三載長安城布政坊西南隅有胡祆祠,“武德四年(621)所立,西域胡天神,佛經所謂摩醯首羅也”[71]。《長安志》卷一○注:“武德四年立,西域胡祆神也。祠內有薩寶府官,主祠拔神,亦以胡祝充其職。”畢沅按語稱:“胡祆神始末見《北魏書》,靈太后時立此寺。”[72]

(2)醴泉坊祆祠。《兩京新記》卷三載長安城醴泉坊“十字街南之東波斯胡寺[原注:儀鳳二年(677),波斯王卑路斯奏請于此置波斯寺。]西北隅,祆祠”[73]。《長安志》卷一○载:“街南之東舊波斯胡寺,西門之南祆祠。”注:“儀鳳二年,波斯(三)[王]卑路斯奏請于此置波斯寺。景龍中,幸臣宗楚客築此,寺地入其宅,遂移寺於布政坊之西南隅祆祠之西。”[74]

(3)普寧坊祆祠。《兩京新記》卷三載長安城普寧坊十字街東之西北隅有祆祠。[75]

(4)靖恭坊祆祠。《長安志》卷九長安城靖恭坊“街南之西祆祠”[76]。

(5)崇化坊祆祠 。姚寬《西溪叢語》卷上[77]:

至唐貞觀五年,有傳法穆護何祿,將祆教詣闕奏聞,勅令長安崇化坊立祆寺,號大秦寺,又名波斯寺。至天寶四年七月,勅:“波斯經教,出自大秦,傳習而來,久行中國。爰初建寺,因以爲名,將以示人,必循其本。其兩京波斯寺,宜改爲大秦寺,天下諸州郡有者准此。”

13.同州

同州(今陝西大荔縣),據《安伽墓誌》,墓主安伽曾爲北周“同州薩保”[78]。

14.太原

據《翟突娑墓誌》[79]:

君諱突娑,字薄賀比多,并州太原人也。父娑摩訶,大薩寶、薄賀比多。

向達先生推測翟娑摩訶爲大薩寶在北齊北周之時。又提出:“突娑疑即波斯文tarsâ一字之異譯。Tarsâ在景教碑中譯作‘達娑’,本用以稱景士,同時又可用稱他教教徒。故翟突娑當亦爲一火祆教徒。”[80]“薄賀比多”爲中古波斯語mgwpt’的對音,意爲“祆教牧師”。[81]故知翟氏父子均爲并州祆教教職人員。[82]并州既有祆教教職人員,當然也就存在祆祠。

又據宋周密《志雅堂雜鈔》記載,米芾有一方印章,印文作“火正後人芾印”[83]。按,米芾(1051—1107)世居太原,後遷於襄陽,再遷于吳。[84]米芾自稱“火正後人”,很可能指其先世爲太原祆祠的火正。這可視爲太原有祆祠的一條重要證據。

又據姜伯勤研究,山西介休有宋代修建的祆神樓,平面呈凸字形。[85]但其經後代改建,年代稍晚,姑置不論。

15.洛陽

洛陽在東漢以來就有大量中亞人寄寓[86], 至北魏時更臻繁盛。楊衒之《洛陽伽藍記》卷三稱[87]:

自蔥嶺已西,至於大秦,百國千城,莫不款附,商胡販客,日奔塞下。盡天地之區已。樂中國土風,因而宅者,不可勝數。是以附化之民,萬有餘家。門巷修整,閶闔填列,青槐蔭陌,綠樹垂庭,天下難得之貨,咸悉在焉。

洛陽祆祠可考有四:

(1)立德坊祆祠。唐張鷟《朝野僉載》卷三[88]:

河南府立德坊及南市西坊皆有胡祆神廟。每歲商胡祈福,烹豬羊,琵琶鼓笛,酣歌醉舞。酹神之後,募一胡爲祆主,看者施錢並與之。其祆主取一橫刀,利同霜雪,吹毛不過,以刀刺腹,刃出於背,仍亂擾腸肚流血。食頃,噴水呪之,平復如故。此蓋西域之幻法也。

(2)南市西坊祆祠。見上引張鷟《朝野僉載》卷三。楊鴻年以爲南市西坊或即南市以西的修善坊,祆祠即修善坊中波斯胡寺。[89]

(3)會節坊祆祠。《唐兩京城坊考》卷五載東都洛陽會節坊有祆祠一座。[90]

(4)寧遠坊(?)祆祠。姚寬《西溪叢語》卷上[91]:

宋次道《東京記》:“寧遠坊有祆神廟。”注云:“《四夷朝貢圖》云:康國有神名祆,畢國有火祆祠。疑因是建廟。或傳晉戎亂華時立此。”又據杜預《左傳注》云:“睢受汴,東經陳留、梁、譙、彭城入泗。此水次有祆神,皆社祠之。蓋殺人而用祭也。”此即火祆之神,其來蓋久。

洛陽無寧遠坊,西京長安亦無,宋敏求《東京記》所記的坊名有訛誤。徐松《兩京城坊考》在立德坊下援引《西溪叢語》這段文字,似乎認爲寧遠坊當是立德坊之訛。[92]楊鴻年《隋唐兩京坊里譜》從之。[93]爲何如此比定,二人都沒有進一步的解釋。在沒有任何進一步確鑿證據之前,仍不宜做此推斷。“寧遠”二字也可能是其他坊名的誤記。

又《左傳》僖公十九年杜預注原文作:“睢水受汴,東經陳留、梁、譙、沛、彭城縣入泗,此水次有妖神,東夷皆社祀之,蓋殺人而用祭。”[94]姚寬所引有誤。

16.開封

開封城祆祠位置較確定者有兩所:

(1)右掖門祆祠。孟元老《東京夢華錄》卷三載“大內西去,右掖門祆廟”[95]。(2)城北祆祠。張邦基《墨莊漫錄》卷四[96]:

東京城北有祆廟。祆神本出西域,蓋胡神也。與大秦穆護同入中國,俗以火神祠之。京師人畏其威靈,甚重之。其廟祝姓史,名世爽,自云家世爲祝累代矣。藏先世補受之牒凡三:有曰懷恩者,其牒,唐咸通三年(862)宣武節度使令狐給,令狐者,丞相綯也;有曰溫者,周顯德三年(956)端明殿學士、權知開封府王所給,王乃樸也;有曰貴者,其牒亦周顯德五年(958)樞密使、權知開封府王所給,亦樸也。自唐以來,祆神已祀於汴矣,而其祝乃能世繼其職,逾二百年,斯亦異矣。

又據宋文瑩《玉壺清話》卷六[97]:

范魯公質舉進士,和凝相主其文,愛其私試,因以登第。凝舊在第十三人,謂公曰:“君之辭業合在甲選,暫屈爲第十三人,傳老夫衣缽可乎?”魯公榮謝之,後至作相,亦復相繼。時門生獻詩,有“從此廟堂添故事,登庸衣缽亦相傳”之句。初,周祖自鄴起師向闕,京國罹亂,魯公遁跡民間。一日,坐對正巷茶肆中,忽一形貌怪陋者前揖云:“相公相公,無慮無慮。”時暑中,公執一葉素扇,偶寫“大暑去酷吏,清風來故人”一聯在上,陋狀者奪其扇曰:“今之典刑,輕重無準,吏得以侮,何啻大暑耶?公當深究獄弊。”持扇急去。一日,於祆廟後門,一短鬼手中執其扇,乃茶邸中見者。未幾,周祖果以物色聘之,得公於民間,遂用焉。憶昔陋鬼之語,首議刑典。

這則記載事涉虛妄,難於究詰。文中所謂的祆廟位置究竟在哪里,到底是另一處祆祠呢,還是上述兩處祆祠之一,這些問題都不得而知。但有一點值得注意,文中提及“祆廟後門”是關於開封祆祠形制可貴的記錄。这些已經提到過,中亞的瑣羅亞斯德教寺廟多呈長方形,正前面開門,兩側及後面均設回廊。而開封祆祠卻有後門,說明形制已經與中亞地區的瑣羅亞斯德寺廟有所不同,可能是祆祠在中原地区改變的形式。

17.安陽

《康元敬墓誌》[98]:

君諱元敬,字留師,相州安陽人也。原夫吹律命氏,其先肇自康居畢萬之後,因從孝文,遂居於鄴。祖樂,魏驃騎大將軍,又遷徐州諸軍事。父仵相,齊九州摩訶大薩寶,尋改授龍驤將軍。

安陽出土有祆教徒葬具,而康元敬之父康仵相又爲統管商胡政教的“齊九州摩訶大薩寶”,則安陽也應當有祆祠。

18.鄴城

鄴城有祆祠應始於北魏。[99]《魏書》卷一三《靈太后傳》:

後幸嵩高山,夫人、九嬪、公主已下從者數百人,升於頂中。廢諸淫祀,而胡天神不在其列。

《長安志》卷一○注:“武德四年立,西域胡祆神也。祠內有薩寶府官,主祠拔神,亦以胡祝充其職。”畢沅按語已經點明:“胡祆神始末見《北魏書》,靈太后時立此寺。”[100]而陳垣先生則據《靈太后傳》指出,這條記載反映了祆教信仰在北魏時期受到了特殊的重視。

《晉書》卷一○七《石季龍載記》下附《石鑒傳》載:“龍驤孫伏都、劉銖等結羯士三千伏于胡天,亦欲誅閔等。”事在349年。唐長孺先生最早檢出此條,說明胡天即祆祠。[101]

按《隋書》卷七《禮儀志二》載:

後主末年,祭非其鬼,至於躬自鼓儛,以事胡天。鄴中遂多淫祀,茲風至今不絕。後周欲招來西域,又有拜胡天制,皇帝親焉。其儀並從夷俗,淫僻不可紀也。

可知鄴城拜胡天之制沿襲到北齊,而且風氣更盛。

19.恒州

恒州,今河北正定。據《寶刻叢編》卷六《唐鹿泉胡神祠文》:“唐來復撰并書,寶[曆]二年(826)四月立在獲鹿。”據研究,此處胡神祠似爲祆祠。[102]

20.灜州

宋王瓘《北道刊誤志》載:

灜州樂壽縣亦有祆神廟,唐長慶三年(823)置。本號天神。

《玉海》卷一六“熙寧北道刋誤志”條稱:“熙寧中集賢校理王瓘承詔撰,十五卷,載遼使所歴州郡風土人物故實,刋其謬誤。”

21.鎮江

張邦基《墨莊漫錄》卷四載[103]:

鎮江府朱方門之東城上,乃有祆神祠,不知何人立也。

《嘉定鎮江志》卷二載丹徒縣坊巷云[104]:

其巷名則有吳司馬巷、有顧著作巷、有車尚書宅巷、劉太尉宅巷,與所謂刁家、豊家、焦家、葛家、洪家、嚴家、車家、步家,皆隨姓氏稱之。其餘則有隆巷、長巷、夾道巷、遞鋪巷、上河下河巷、大井小井巷、南瓦子巷、北瓦子巷、石{石逹}橋巷,以至城隍、火祆,則因祠廟……

是知丹徒縣不僅有火祆廟,還有由此得名之火祆巷。

《至順鎮江志》卷八[105]:

火祆廟舊在朱方門裏山岡之上(《張舜民集》汴京城北有祆廟,祆神出西域,自秦入中國,俗以火神祠之。在唐已血食宣武矣。前志引宋《祥符圖經》,潤帥周寶壻楊茂實爲蘇州刺史,立廟于城南隅,蓋因潤有此廟而立之也),宋嘉定(1208—1224)中遷於山下(郡守趙善湘以此廟高在山岡,於郡庠不便,遂遷於山下。廟門面東。郡守祝板,故有“祆神不致祆”之句),端平間(1235)毀(端平乙未防江寨中軍作變,有禱於神,其神許之事定。郡守吳淵毀其廟)。

原注“前志”一段,不見《嘉定鎮江志》,疑所謂“前志”當是指《咸淳鎮江志》。張舜民,宋英宗治平二年(1065)進士,事蹟略見《宋史》卷三四七本傳。據《宋史·藝文志》著錄,張舜民有《使遼錄》一卷、《郴行錄》一卷、《南遷錄》一卷、《畫墁錄》一卷(小說部)、《書墁錄》一百卷、《張舜民集》一百卷等行世。《至順鎮江志》這段記載原注所謂《張舜民集》當指《宋史·藝文志》所著錄的一百卷本《張舜民集》。《張舜民集》已佚,四庫館臣從《永樂大典》中輯出《畫墁集》八卷,又有補遺一卷。

這段話裏提到三個信息值得注意。第一,丹徒有兩處火祆廟遺跡。舊廟在山岡上,新廟遷至山下。第二,丹徒祆廟面向東。這是關於祆廟建築形制非常難得的記載。祆廟東向與敬日之所出有關。第三,蘇州城南隅有祆廟,爲楊茂實仿鎮江而立,其形制受鎮江火祆廟的影響。

22.蘇州

見上引《至順鎮江志》。

現將上述所舉,列如表一:

表一

23.洛陽√24.開封√25.安陽√26.河南定州√27.幽州28.鄴城√29.恒州√30.灜州√31.遼寧營州√32.江蘇鎮江√33.蘇州√河北

以上就文獻及出土文物所見,在前人及時賢的研究基礎上,羅列了中國境內祆祠的情況。衆所周知,中古時代入居中國境內的胡人數量至巨,分佈甚廣,因此聚落及宗教活動場所應該不會僅限於目前所知見的這些。希望將來的考古工作,能找到更多的線索,或者找到某些祆祠的遺跡,以進一步瞭解其結構佈局的細節。

三、關於丹丹烏里克遺址

斯坦因在丹丹烏里克D.VI、D.X等處遺址發現過一些雙面彩繪木板[106],圖畫精美,色澤豔麗,現藏于大英博物館。這些木板繪製精美,其中又有一塊木板上繪有繭種西傳故事見諸史籍[107],很早就引起學界關注。木板畫中有一些畫面明顯深受中亞粟特文化影響。但它們的性質如何,又何以會出現在丹丹烏里克等問題,近年尤爲學者感興趣的話題。

近年,莫德(Markus Mode)撰文提出,斯坦因所發現的這批木板畫上的形象系祆教神祇,而不是佛教形象。尤其是編號D.X3(Pl. III-2:6a)的木板正面三個形象,從左到右對應祆教阿胡拉·瑪茲達(Ahura-Mazdà)、娜娜女神(Nana)和風神韋斯帕卡(WeshParkar)。[108]而張廣達先生則提出,丹丹烏里克木板畫上這類形像顯然不同于粟特地區壁畫中的類似神像,應歸屬於佛教系統。[109]在目前中國學界祆教熱的背景下,莫德的說法立刻得到了一些學者的强烈贊同。有的學者在莫德這個說法的基礎上進而推論認爲,這些木板畫不當是置於佛教的背景之下,而可能來自於當地的祆祠。[110]這種說法實際上是婉轉地認爲出土木板畫的遺址是祆祠,而不是佛教遺址。這種看法雖然很新穎,但我们的看法卻有所不同,以下簡略地談談我們的意見。

第一,我們應當考察與這批木板畫共存遺物的情況。仔細翻檢斯坦因的報告,可知他獲得木板畫的編號爲D.VI、D.X的兩處及附近的一些遺址都出土有不少小佛像雕塑。[111]而且據斯坦因的記錄,出土木板畫的地點是蓮台座前。從斯坦因的描述,以及報告中所附的相關壁畫殘片來看,這個蓮台當是置放佛像雕塑的。

第二,應當考察遺址的形制。我們知道,不同的事物由於功用的區別往往會在物質載體形式上有所表現。宗教場所更因爲有特殊的觀念和禮儀的需要,佈局是有一定程式和講究的。因此不同宗教的遺存在建築結構形式上往往存在較大的區別。中古時代,中原、新疆地區的佛寺都有一定的規制。[112]就新疆地區而言,依照建築位置的不同,大體上可分爲山崖開鑿的石窟寺和建在地面的佛寺兩大類。石窟寺與這裏的討論無關,可暫置不論。這裏僅略述地面佛寺的情形。根據目前已知的材料來看,塔里木盆地周緣的地面佛寺最常見的形式是以佛塔爲中心的佈局。唐玄奘《大唐西域記》卷一二“瞿薩旦那國娑摩若僧伽藍條”記載:“王城西五六里,有娑摩若僧伽藍,中有窣堵波,高百餘尺,甚多靈端,時燭神光。”[113]這條記載清楚地提示了娑摩若僧伽藍的大概佈局。事實上,塔里木盆地南緣早期的佛寺佈局也大多與此相類似。以佛塔爲中心的佛寺在樓蘭、米蘭、尼雅、于田等地都有發現 (圖2)。[114]其中與丹丹烏里克相隔最近的熱瓦克佛寺遺址相對保存得完整一些,在佛塔周圍還尚殘存有平面呈長方形的圍牆(圖2:4)。不過,方形圍牆和佛塔實際上應該只是熱瓦克佛寺整體建築中的一個組成部分而已,總的佛寺建築群還要大一些。2003年,我們曾經在熱瓦克做過多次考察,發現跨過佛塔西面的小沙丘不遠還存在一大片遺跡,遍佈各種大型盛水器陶片,陶片的器形、紋飾和熱瓦克佛塔左近的一模一樣。有理由推測,在熱瓦克佛塔周圍的一些遺址原來也應當在佛寺的範圍之內。

和田地區的佛寺,還有另一種是沒有中心佛塔的格局。斯坦因在和田以北沙漠中的丹丹烏里克發現了大量的佛教雕塑、壁畫等物。根據斯坦因繪製的線圖來看,這些遺址多呈回字形或長方形。當然,斯坦因發現的這些遺址已經很難和現在的地面遺存一一對應上。[115]不過,在這片遺址的大致範圍內出土大量的佛像小雕塑卻是不爭的事實。筆者曾經在丹丹烏里克遺址考察數日,對整個遺址群做了概貌性的瞭解,在一些遺址中還發現佛像雕塑。此前,新疆考古所還在丹丹烏里克收集了數量不少的佛像雕塑。因此,將出土大量佛教遺物的遺址單位定性爲佛教遺存應當不致於偏差太遠。儘管如此,丹丹烏里克周圍相當大的範圍內卻沒有發現佛塔的遺跡。當然,由於這裏各處遺址單位的關係,或者說遺址整體的佈局和各單位功能還沒能完全確定,我們很難說這些出土佛像雕塑的遺址究竟是一個單體的小佛寺,還是某一大佛寺中間的一部分,或者是某種佛堂。但無論如何,其佛教屬性是比較明確的。

爲了進一步說明問題,我們還可以比較一下中西亞地區的瑣羅亞斯德教寺廟建築形制。從目前發現的中亞、西亞瑣羅亞斯德教寺廟遺址來看,平面大多呈凸字形(圖3)。這種建築形制與中亞以及我國新疆地區地面佛寺有明顯不同。新疆吐魯番地區有一些祆祠改建爲佛寺[116],或者摩尼寺院改建爲佛寺的例子[117],那麽在丹丹烏里克是不是也會有同樣的情況呢?我們認爲這種可能性並不大。由於蓄疑已久,所以筆者2003年訪問丹丹烏里克的時候特別關注遺址的結構和有否改建的痕跡。結論是否定的。事實上,丹丹烏里克遺址附近有一條古河床,這裏房屋遺址大多建築在一些地勢相對較高的地點或臺地上(圖4)。如果有過改建的話,痕跡應該是比較明顯的,但是就我們考察所及,尚未發現有改建的跡象。因此,我們認爲丹丹烏里克出土佛教遺物的房址系由祆祠改建的可能性並不大。

圖2

圖3

圖4

第三,畫像的主題性問題。有意思的是,2001年新疆考古所還在丹丹烏里克發現了大片壁畫,並將之揭取回烏魯木齊進行保護處理。我們有幸在烏魯木齊見到這些壁畫實物,有一個現象引起了我們特別的關注,即斯坦因當年所發現的木板畫的一些內容,如男子托碗騎花馬(Pl. III-2:1, 3),出現在了壁畫殘片上。同時出現在壁畫殘片上的還有一隻黃犬。據稱有一些學者認爲,這只黃犬對應於祆教中的森木夫(Senmurv)。這種看法是否合理還值得討論。但更重要的是,儘管這幅壁畫殘片邊角有這些或被學者們認爲是祆教神祇、神物的圖像的存在,但其主體部分確鑿無疑的是一尊保存較好的佛像。也就是說,即使壁畫中有某些局部內容可能借自祆教,那也僅僅只是作爲佛畫整體中的一些局部點綴,並不影響其總體的宗教屬性。這種情形在中國應該比較容易理解。中國古代佛、道兩家爭長的競賽中,佛教繪畫、雕塑可以取道教題材而用之,以證明自己更勝一籌。反之亦然。假使在佛寺中看到某些道教內容,大家都明白這是兩家爭勝的產物,是佛教徒取之以自高身價的作法,而絕不會因此而認爲它是道觀。這是個很簡單的道理。所以,我們認爲丹丹烏里克遺址假使有些題材取自於祆教,其性質也應當作如是觀。更何況在于闐歷史上還存在着改宗佛教的事實。《大唐西域記》卷二○“瞿薩旦那國毗盧折那伽藍條”載[118]:

王城南十餘里有大伽藍,此國先王爲毗盧折那阿羅漢建也。昔者,此國佛法未被,而阿羅漢自迦濕彌羅國至此林中,宴坐習定。時有見者,駭其容服,具以其狀上白于王。王遂躬往,觀其容止,曰:“爾何人乎,獨在幽林?”羅漢曰:“我,如來弟子,閒居習定。王宜樹福,弘贊佛教,建伽藍,召僧衆。”王曰:“如來者,有何德,有何神,而汝鳥棲,勤苦奉教?”曰:“如來慈湣四生,誘導三界,或顯或隱,示生示滅。遵其法者,出離生死,迷其教者,羈纏愛網。”王曰:“誠如所說,事高言議。既云大聖,爲我現形。若得瞻仰,當爲建立,罄心歸信,弘揚教法。”羅漢曰:“王建伽藍,功成感應。”王苟從其請,建僧伽藍,遠近咸集,法會稱慶,而未有犍椎扣擊召集。王謂羅漢曰:“伽藍已成,佛在何所?”羅漢曰:“王當至誠,聖鑒不遠。”王遂禮請,忽見空中佛像下降,授王揵椎,因即誠信,弘揚佛教。

這則故事正反映了于闐由崇奉外道改信佛教的事實。在這種背景之下,佛教徒借外道的形象來襯托佛陀以自高其價應是情理之中的事了。

我們還可以簡單舉兩個例證以資比較。

法國吉美博物館藏有兩件阿富汗出土的貴霜時期佛像雕塑(2—3世紀),帶有濃重的犍陀羅風格。雕塑的正中是佛陀立像,背光上兩側各有一個持傘蓋的飛天。佛陀肩部兩側還各有一尊結跏趺坐的佛像,正下方的聯珠紋方格中,左側是手持豐饒角的希臘命運女神提喀(Tyche)(Pl. III-3:1)。在希臘化時代,提喀受到普遍的崇拜,在塞琉古王朝的首都安條克城、托勒密王朝的首都亞歷山大城等地,都將之尊奉爲城市保護神。提喀的形像還見於犍陀羅出土的一件1世紀的銀碗,在尼雅的棉布畫上也有發現(Pl. III-3:3)。[119]但在犍陀羅的這尊佛雕中,提喀無疑只是作爲一種襯托或者是點綴出現的,而絕不會有崇拜的意義。或者換句話說,這裏的提喀像只具有形式,而原先內在的意義已經失去了。順便提一句,提喀被視爲城邦保護神,她的形象通常是手持豐饒角,頭戴雉堞狀冠。豐饒角象徵富庶,雉堞狀冠即象徵對城邦的護佑。這應該是受波斯文化影響的產物。

另外一個有意思的例子是阿富汗巴米揚石窟。巴米揚東大佛窟窟頂中脊殘存一處壁畫,所繪內容爲太陽神駕戰車圖。畫面上半部正中爲太陽神右手持矛立於戰車之上,腰間佩劍,左手手扶劍柄。背後有頭光,身後繪太陽。太陽兩側上面兩角各有一風神,下面兩角各有一人首鳥身的金翅鳥(疑爲伽棱賓伽)。畫面下半繪四匹帶翼白馬拉戰車,車上左侧站一位持矛武士,右側站一持盾武士(Pl. III-3:2)。與中脊壁畫相接,靠近大佛頭部的石窟兩側壁還繪有帝后禮佛圖。那麽,很顯然中脊壁畫的性質也與兩側壁畫一樣是拱衛大佛。或認爲,中脊壁畫上的太陽神是瑣羅亞斯德教的太陽神密特拉(Mithra);而按馬爾沙克的解釋,太陽兩角落上的人首鳥身近似于虞弘墓石槨上所雕刻的人首鳥身穆護。[120]巴米揚東以大佛窟頂中脊壁畫明顯受中亞粟特影響誠爲事實,不過在這裏應當注意到,整個石窟包括雕塑、壁畫的佈局是以大佛爲中心的。與主體的大佛雕塑相比,這幅壁畫無疑居非主要地位。這種佈局無非是以想襯托佛的至高無上,而非宣揚祆教的密特拉崇拜;它旨在告訴人們,即使是太陽神也只不過是佛陀的護法而已。退一步說,即便這幅壁畫真是要傳達祆教密特拉崇拜的概念,那麽參照石窟的整體佈局,也只能說它的存在是用來宣揚佛教高過外道。因此,無論如何,窟頂的這幅畫絕不足以影響石窟的佛教性質。或者可以這樣說,舉凡類似的情形,外道都是作爲服務於佛教的點綴題材而被製作者加以利用的。

總而言之,綜合上述三點因素,我們認爲基本上可以排除丹丹烏里克出土板畫的房址是一處祆祠的可能性,原先斯坦因推定爲佛教遺跡更有理據。

至於爲何繪有祆教神祇的畫板出現在佛教遺址中,莫德推測可能性有兩種:第一種可能是,由於祆教某些神祇和佛教有相似之處,因此異教徒遂將之帶入佛寺之中;第二種可能是,某些粟特神祇很早就被納入絲綢之路南道佛教的神像中。[121]莫德做這樣的推測是有一定道理的。《兩京新記》卷三載長安城布政坊西南隅胡祆祠就說:“武德四年(621)所立,西域胡天神,佛經所謂摩醯首羅也。”[122]《通典》卷四○《職官典·職官二十二》注[123]、姚寬《西溪叢語》[124]、董逌《廣川畫跋》[125]都有類似的看法。這幾處史料也許有傳抄的關係,也許是各有所本,但無論如何都反映一個事實,即在他們看來祆祠中大神的形象相當接近於佛教的摩醯首羅。這不會是記述者隨意地附會,值得進一步探討。

根據上面的論述,我們認爲也許還有另外三種可能:

(1)佛教徒有意將這些粟特祆教神祇作爲陪襯來抬高佛教的地位。

(2)這些原屬於祆教的神祇實際上可能早已經喪失了內涵,而更多只是作爲一種形式而存在并被程式化地利用到佛教建築中。

(3)考慮到這些木板畫都是雙面繪製的,因此很難相信原初是嵌入牆壁作裝飾用的。[126]我們很懷疑,它們還可能是一種便利攜帶的粉本。

無論是上述的哪一種可能性,這個例子都提醒我們在進行類似的研究時,應當盡可能地還原到遺址背景中去,充分注意遺物的共存關係,同時要慎重地考慮到歷史的複雜性。單純地提取某些個別因素進行推衍生發很可能導致“誤讀”。

二○○八年九月初稿

二○一○年五月二稿

二○一二年三月補注

注释

[1] 陳垣:《火祆教入華考》,《陳垣史學論著選》,上海人民出版社,1981年,第109—132頁。

[2] 國內祆教研究史的一些情況的相關評述,可以參閱林悟殊:《內陸歐亞祆教研究述評》,《內陸歐亞古代史研究》,福建人民出版社,2005年,第399—418頁。

[3] E. G. Pulleyblank, A Sogdian colony in Inner Mongolia, T’oиng Pao 41,1952;池田溫:《八世紀中葉敦煌的粟特人聚落》,辛德勇譯,《日本學者研究中國史論著選譯》第九卷,中華書局,1993年,第140—220頁;陳國燦:《魏晉至隋唐河西人的聚居與火祆教》,《西北民族研究》1988年第1期,第198—209頁;榮新江:《西域粟特移民聚落考》,《中古中國與外來文明》,三聯書店,2001年,第19—36頁;榮新江:《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》,《中古中國與外來文明》,三聯書店,2001年,第37—110頁。

[4] 注[3]引榮新江《西域粟特移民聚落考》所考,新疆地區有粟特人聚落的尚有據史德、溫宿、撥換。不過,目前所知主要是這幾個地方粟特人信仰摩尼教的資料。故本文暫不列入。

[5] 據上引榮新江《西域粟特移民聚落考》所考,河北地區尚有蔚州、衛州、魏州、邢州等處。不過材料比較零星,故這裏暫時從省。

[6] 疏勒祆教的研究,參見注[3]引榮新江《西域粟特移民聚落考》;林梅村:《從考古發現看火祆教在中國的初傳》,《漢唐西域與中國文明》,文物出版社,1998年,第102—112頁。

[7] W. Bailey, Saka Śśandràmatà, Festschrift für Wilhelm Eilers, ein Dokument der internationalen Forschung zum 27 SePtember 1966. ed. G. Wiessner, Wiesbaden 1967, PP.136-143. 祆教爲我國古代對瑣羅亞斯德教的稱謂,本文對於中國境內的統稱祆教,對於中國以外地區的統稱瑣羅亞斯德教。後文不再一一說明。[8] 陳凌:《突厥汗國考古與歐亞文化交流》,北京大學博士論文,2006年。

[9] M. Mode, Sogdian Gods in Exile, some iconograPhic evidence from Khotan in the light of recently excavated material from Sogdiana, Silk Road Art and Archaeology vol.2, 1991/1992, PP.48-51.

[10] 榮新江:《粟特祆教美術東傳過程中的轉化——從粟特到中國》,《中古中國與外來文明》,第301—325頁。

[11]宋祁、歐陽修:《新唐書》卷四三下,中華書局點校本,1975年,第1151頁。

[12] 唐耕耦、陸宏基編:《敦煌社會經濟文獻釋錄》(一),書目文獻出版社,1986年,第37頁。

[13] 注[12]所引书,第39頁;黃永武編:《敦煌寶藏》第3冊,新文豐出版公司,第258頁;參鄭炳林:《敦煌地理文書匯輯校注》,甘肅教育出版社,1989年,第65頁。

[14] 《新唐書》卷四三下,第1151頁。

[15] 注[12]所引书,第33、36、37頁。

[16] 玄奘、辯機著,季羨林等校注:《大唐西域記校注》,中華書局,1985年,第57—58頁。

[17] 《大唐西域記》卷一,第58頁注1。

[18] 王國維:《觀堂集林》,中華書局,1959年,第877—881頁。王國维録文脱漏“雙胡丘陣”,此據小田義久《德富蘇峰記念館藏<李慈藝告身>の眞にっぃて》,载《龍谷大學論集》第456號,2000年,第128—129頁。

[19] 王國維:《觀堂集林》,第877—881頁。

[20] 參注[3]所引榮新江:《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》,第51頁。

[21] 注[1]所引书,第110頁。

[22] 林梅村:《中國境內出土帶銘文的波斯和中亞銀器》,《漢唐西域與中國文明》,文物出版社,1998年,第157—177頁。

[23] W. B. Henning, A Sogdian God, Bиlletin of the School of Oriental and African Stиdies, XXVIII. 2, 1965, PP.252-253.

[24] 姜伯勤:《敦煌吐魯番文書與絲綢之路》,文物出版社,1994年,第237—239頁。關於高昌祆教的情況,參注[3]所引陳國燦文,第198—209頁;陳國燦:《對高昌國某寺全年月用帳的計量分析》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第9—10輯,第4—12頁;陳國燦:《從葬儀看道教“天神”觀在高昌國的流行》,《吐魯番學研究專輯》,敦煌吐魯番學新疆研究資料中心編,1990年,第126—139頁;姜伯勤:《論高昌胡天與敦煌祆寺》,《世界宗教研究》1993年第1期;林悟殊:《論高昌“俗事天神”》,《歷史研究》1987年第4期;孟憲實:《麹氏高昌祀部班祭諸神及其祭祀制度初探》,《新疆文物》1991年第3期;榮新江:《祆教初傳中國年代考》,原刊《國學研究》第3卷,1996年;榮新江:《高昌王國與中西交通》,原刊《歐亞學刊》第2輯,2000年;宋曉梅:《我看高昌“俗事天神”:兼談祆教的東傳》,《中國歷史博物館館刊》1998年第2期,第23—32頁;宋曉梅:《高昌國—西元五至七世紀絲綢之路上的一個移民小社會》,中國社會科學出版社,2003年,第233—255頁;王素:《高昌火祆教論稿》,《歷史研究》1986年第3期;王素:《也論高昌“俗事天神”》,《歷史研究》1988年第3期;張廣達:《吐魯番出土漢語文書所見伊朗語地區宗教的蹤跡》,《敦煌吐魯番研究》第4卷,北京大學出版社,1999年,第7—11頁。

[25] 關金光明經題記的最新研究,參見王丁:《南太后考—吐魯番出土北凉寫本〈金光明經〉題記與古代高昌及其毗鄰地區的那那信仰與祆教遺存》,《粟特人在中國—歷史、考古、語言的新探索》(《法國漢學》第十輯),中華書局,2005年,第430—456頁;《吐魯番安伽勒克出土北凉寫本〈金光明經〉及其題記研究》,《敦煌吐魯番研究》第9卷,北京大學出版社,2006年。

[26] 饒宗頤:《穆護歌考》,《選堂集林·史林》,中華書局,1982年,中冊,第472—509頁。

[27] 《吐魯番出土文書》(圖版本),文物出版社,1992年,第2冊,第285頁。

[28] 注[24]所引书,第3冊,第225頁。

[29] 注[3]所引陳國燦《對高昌國某寺全年月用帳的計量分析》,第4—12頁。

[30] The Zend-Avesta , trans.by James Darmesteter, Sacred Books of the East, vol.IV, XXIII, XXXI□Oxford University Press, 1884-1887, PP151-161.

[31] Mary Boyce, A History of Zoroastrianism, Leiden, 1989, PP.139-163.

[32] 注[27]所引书,第2冊,第39頁。

[33] 注[24]所引姜伯勤书,第239頁。

[34] 注[12]所引书,第55頁。

[35] F. W. Thomas, Some Words Found in central Asian Documents, Bиlletin of the School of Oriental and African Stиdies, VIII Part2-3, 1937-1937,P.794.

[36] 吐魯番地區文管所:《新疆鄯善縣吐峪溝發現陶棺葬》,《考古》1986年1期,第87—89頁。

[37] 吐峪溝溝西區有一處伊斯蘭教霍加木麻扎,祆教徒納骨器即在麻扎以北出土。關於該麻扎有所謂七聖人的傳說,而七聖人之一爲一犬。筆者頗懷疑這個傳說很可能與先前在這裏活動的祆教有關,而非出自伊斯蘭教。筆者曾進麻扎觀察,有一些現象表明該麻扎可能是從佛教或摩尼教窟寺改造而來,而佛教或摩尼教窟寺又可能是對原来的祆寺進行改造利用。近年吐峪溝石窟寺的考古工作,參見中國社會科學院考古研究所等:《2010年新疆鄯善吐峪溝東區北側石窟發掘簡報》、《2010—2011 新疆鄯善吐峪溝西區北側石窟群發掘簡報》,《考古》2012年第1期。關于吐峪溝祆教徒墓葬,筆者另有専文討論,見《中國境內中古祆教徒葬俗考論》,《古代文明》第11卷,科學出版社,2015年。

[38] 張廣達:《吐魯番出土漢語文書所見伊朗語地區宗教的蹤跡》,《敦煌吐魯番研究》第4卷,北京大學出版社,1999年,第7—11頁。

[39] 注[24]所引姜伯勤书,第240—241頁。

[40] 林梅村:《高昌火祆教遺跡考》,《文物》2006年第7期,第61—65頁。

[41] 注[12]所引书,第40—41頁;注[13]所引《敦煌寶藏》,第259頁、《敦煌地理文書匯輯校注》第67頁。

[42] 神田喜一郎:《素畫に就ぃて》,《東洋史研究》第5卷第3號,1940年。

[43] 同注[40],第60頁。

[44] 注[3]所引书,第308頁。

[45] 張彥遠:《歷代名畫記》,范祥雍點校,人民美術出版社,1964年,第50、51、58頁。

[46]張彥遠: 《歷代名畫記》卷五,第108、109頁。

[47]張彥遠: 《歷代名畫記》卷六,第132、135、138頁。

[48]張彥遠: 《歷代名畫記》卷八,第159頁。

[49] 張廣達:《唐代祆教圖像再考》,《唐研究》第3卷,1997年,第1—17頁。

[50] 張彥遠:《歷代名畫記》卷五,115頁。

[51] 張彥遠:《歷代名畫記》卷五,117頁。

[52] 注[12]所引书,第13頁。

[53] 注[12]所引书,第40—41頁。

[54] D. Weber, Zur sogdischen Personennamengebung, Indogermanische Forschиngen, 77, 1972, P.202;Yoshida,Review of N. Sims-Williams,Sogdian and other Iranian inscriPtions of the UPPer Indus II, Bиlletin of the School of Oriental and African Stиdies, 57. 2, 1994, P.392;蔡鴻生:《唐代九姓胡與突厥文化》,中華書局,1998年,第41頁。

[55] 注[12]所引书,第13頁。

[56] 施萍婷:《本所藏“酒帳”研究》,《敦煌研究》1983年第3期。

[57] 參注[13]所引《敦煌地理文書匯輯校注》,第139頁。

[58] 注[3]所引池田溫文,第141—142頁。

[59] 姜伯勤:《高昌胡天祭祀與敦煌祆祀》,《敦煌藝術宗教與禮樂文明》,中國社科會學出版社,1996年,第490頁。

[60] 注[59]所引姜伯勤文。

[61] 參馬雍:《東漢後期中亞人來華考》,《西域史地文物叢考》,文物出版社,1990年,第46—59頁;吳玉貴:《凉州粟特胡人安氏家族研究》,《唐研究》第3卷,北京大學出版社,1997年;注[3]所引陳國燦《魏晉至隋唐河西人的聚居與火祆教》第198—209頁;榮新江《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》第27—85頁。

[62] 李延壽:《北史》,中華書局點校本,1983年,第3221頁。

[63] 周紹良主編:《唐代墓誌彙編》上册,上海古籍出版社,1992年,第124頁。

[64] 林寶:《元和姓纂》(附四校記),岑仲勉校記,中華書局,1994年,第500頁。

[65] 《新唐書》,第3445—3446頁。

[66] 張鷟:《朝野僉載》,趙守儼點校,中華書局,1979年,第64—65頁。

[67] 陳國燦先生則以爲西祆祠系指張掖之祆祠,榮新江贊同其說,與我們的意見不同。詳見注[3]所引陳國燦《魏晉至隋唐河西人的聚居與火祆教》、榮新江《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》两文。

[68] 榮新江:《中古中西交通史上的統萬城》,陝西師範大學西北環境中心編:《統萬城遺址綜合研究》,三秦出版社,2004年,第29頁。

[69] 宋敏求:《長安志》,《宋元方志叢刊》第一冊,中華書局,1990年,第109頁。按《兩京新記輯校》 “胡天”作“胡祆”,见韋述:《兩京新記輯校》,辛德勇輯校,三秦出版社,2006年,第13頁。

[70] 向達:《唐代長安與西域文明》,三聯書店,1957年。

[71]韋述:《兩京新記輯校》,第34頁。

[72]宋敏求:《長安志》,第125頁注文“主祠拔神”當爲“主祠祅神”之。

[73] 韋述:《兩京新記輯校》卷三,第46—47頁。

[74] 宋敏求:《長安志》卷一○,第127頁。

[75] 韋述:《兩京新記輯校》卷三,56頁。參宋敏求:《長安志》卷一○,第129頁。

[76] 宋敏求:《長安志》卷九,第121頁。

[77] 姚寬:《西溪叢語》,孔凡禮點校,中華書局,1993年,第41—43頁。

[78] 陝西省考古研究所:《西安北周安伽墓》,文物出版社,2003年,第61頁。

[79] 趙萬里:《漢魏兩晉南北朝墓誌集釋》卷九,科學出版社,1956年,第238頁,圖版484;榮新江:《從撒馬爾幹到長安—粟特人在中國的文化遺跡》,北京圖書館出版社,2004年,第109頁。

[80] 注[70]所引书,第90—91頁。

[81] 林梅村:《稽胡史跡考—太原新出隋代虞弘墓誌的幾個問題》,《中國史研究》2002年第1期,第84頁。

[82] 參注[79]所引榮新江書,第108頁。

[83] 此據鄧之誠《骨董續記》卷三“火正後人條”轉引。見鄧之誠:《骨董瑣記全編》,趙丕傑點校,北京出版社,1996年。周密《志雅堂雜鈔》四庫入子部雜家類存目,《四庫提要》謂:“是編分爲九類。其文與所作《雲煙過眼錄》、《癸辛雜識》諸書互相出入,而詳略稍殊。疑爲初記之稿本,經後人裒綴,別成此書。其間惟論殷玉鉞一條,知元時劈正斧亦宣和內府之物,爲他書所未載,可資考證耳。”

[84] 鄧椿:《畫繼》,黃苗子點校,人民美術出版社,1964年,第20頁;程倶《北山小集》卷十六《題米元章墓》。

[85] 姜伯勤:《中國祆教藝術史研究》,三聯書店,2004年,第271—284頁。

[86] 注[60]所引馬雍文,第46—59頁。

[87] 楊衒之撰,周祖謨校釋:《洛陽伽藍記校釋》,上海書店,2000年,第132頁。

[88] 《朝野僉載》,第64—65頁。參《太平廣記》卷二八五“河南祆主”條;《兩京城坊考》卷五,第362頁。[89] 楊鴻年:《隋唐兩京里坊譜》,上海古籍出版社,1999年,第193頁。

[90]《唐兩京城坊考》卷五,第340頁。

[91] 姚寬:《西溪叢語》,孔凡禮點校,中華書局,1993年,第41—43頁。

[92]《唐兩京城坊考》卷五,第362頁。

[93] 同注[89]所引書,第21—22頁。

[94]《春秋左傳正義》卷一四,上冊,十三經注疏標點本,北京大學出版社,1999年,第393頁。參楊伯峻:《春秋左傳注》(修訂本),第一冊,中華書局,1990年,第381頁。

[95] 孟元老撰,鄧之誠注:《東京夢華錄注》,中華書局,1982年,第82頁。

[96] 張邦基:《墨莊漫錄》,孔凡禮點校,中華書局,2002年,第110 —111頁。

[97] 文瑩:《玉壺清話》,楊立揚點校,中華書局,1984年,57頁。參邵伯溫:《邵氏聞見錄》卷七,李劍雄、劉德權點校,中華書局,1983年,第62頁。

[98] 同注[63]所引書,上冊,第517頁。

[99] 同注[1]所引書,第112頁。

[100] 宋敏求:《長安志》卷一○,第125頁。

[ 101] 唐長孺:《魏晉雜胡考》,收入氏著《魏晉南北朝史論叢》,三聯書店,1955年,第416—417頁。

[102] 程越:《從石刻史料看入華粟特人的漢化》,《史學月刊》1994年第1期。

[103] 《墨莊漫錄》,第110—111頁。

[104] 盧憲:《嘉定鎮江志》,《宋元方志叢刊》第 三冊,中華書局,1990年,第2336頁。

[105] 《至順鎮江志》,《宋元方志叢刊》第三冊,中華書局,1990年,第2728頁。

[106] A. Stein,Serindia,Detailed RePort of ExPlorations in central Asia and Westernmost china, London, Oxford University Press, 1921, PP.274, fig.LIX- LXIV.

[107] 《大唐西域記》卷一二,第1021—1022頁。

[108]同注[9]所引Mode文。

[109] 同注[49]所引張廣達文,第10頁。

[110] 榮新江:《中古中國與外來文明》,三聯書店,2001年,第315頁。

[111] 同注[106]所引書,pp.273—303.

[112] 隋唐時代中原佛寺的建築佈局,可以參考宿白:《隋代佛寺佈局》,《考古與文物》1997年2期;傅熹年:《中國古代建築史》(第2卷)相閞章,中國建築工業出版社,2001年。

[113] 《大唐西域記》卷一二《娑摩若僧伽藍》,第1019頁。

[114] 參考以下兩書的相關章節,A. Stein, Ancient Khotan, Detailed RePort of Archaeological ExPlorations in chinese Tиrkestan, Oxford, 1907; A. Stein, Serindia,Detailed RePort of ExPlorations in central Asia and Westernmost china, London,Oxford University Press, 1921。

[115] 新疆考古所工作人員曾經數次進入該地區,德國人鮑曼也在數年前探訪過丹丹烏里克。但是從已經刊佈的資料來看,後人重新測量的地理方位以及各遺址的相對佈局都與當年斯坦因的測繪有不少出入。因此,斯坦因在丹丹烏里克編號具體對應於現在的哪些遺址恐怕一時還難於完全確定。

[116] 注[24]所引陳國燦《對高昌國某寺全年月用帳的計量分析》,第4頁。

[117] 晁華山:《尋覓淹沒千年的東方摩尼寺》,《中國文化》1993年8期。

[118] 《大唐西域記》卷一二《瞿薩旦那國毗盧折那伽藍》,第1009—1010頁。

[119] 參考注[22]所引書第17—19頁。林梅村稱提喀爲豐收女神。但是一般說來,提喀在希臘神譜中被視爲命運女神。在希臘神話中,阿芙羅狄特(APhrodite,對應於羅馬神話中的維納斯)與得墨忒耳(Demeter)才被視爲豐產女神。參考澤曼:《希臘羅馬神話》,周惠譯,上海人民出版社,2005年,第114—117頁。

[120] 2000年夏,馬爾沙克應林梅村先生之邀到北京大學演講。他在講演中提到這種看法。

[121] 同注[9]所引Mode文。

[122]《兩京新記輯校》,第34頁。

[123] 杜佑:《通典》第一冊,王文錦等點校,中華書局,1988年,第1103頁。

[124]《西溪叢語》,第41頁。

[125] 董逌:《廣川畫跋》卷四“書常彥輔祆神像條”,《畫品叢書》,上海人民美術出版社,1983年,第275頁。

[126] 如榮新江懷疑這些木板原先是將佛教內容的一面封在牆上,而僅將祆教的一面向外展露。注[3]所引榮新江書,第314頁。

As a foreign religion, Zoroastrianism had remarkable influence in ancient china. In this article, I list settlements of the Zoroastrians and their temPles in china. Based on ruins discovered in central Asia and documents found in Dunhuang, I try to discover more details of Zoroastrianism temPles. I believe that the Zoroastrianism temPle, esPecially in Xinjiang and

Hexi,might have been surrounded by decorated cloisters in which hung Paintings called Sиshи素書 dePicting Zoroastrian gods. Paintings on timber found in Dandanulik were believed to be Zoroastrian, and some scholars have insisted that Dandanulik was a Zoroastrianism temPle rather than a Buddhist temPle. I would like to Point out that contexts are more imPortant than figures examined in isolation. We cannot find further evidence to suPPort the view that Dandanulik was a Zoroastrian temPle.

Studies on Zoroastrian Relics in Ancient china

chen Ling

猜你喜欢

杂志排行

欧亚学刊的其它文章

- in the Religion of Light: A Study of the Popular Religious Manuscripts from Xiapu county, Fujian Province

- ON THE GENEALOGY OF THE BAIDAR FAMILY IN

- 明教中的那羅延佛―福建霞浦民間宗教文書研究

- NEW DATA ON THE HISTORIcAL TOPOGRAPHY OF MEDIEVAL SAMARQAND

- THE TURKIc cULTURE OF THE INNER TIANSHAN: THE LATEST INFORMATION

- WHAT SHOULD A NEW EDITION OF THE OLD TURKIc INScRIPTIONS LOOK LIKE?*