“分子食品学”专业核心课程的主题设计与教法探索

2015-09-01陈忠秀田师一韩剑众邓少平浙江工商大学杭州310018

陈忠秀 田师一 韩剑众 邓少平(浙江工商大学,杭州 310018)

“分子食品学”专业核心课程的主题设计与教法探索

陈忠秀田师一韩剑众邓少平

(浙江工商大学,杭州310018)

“分子食品学:食品分子间相互作用理论与研究方法”以分子间相互作用为主线,贯穿食品科学的若干理论问题和研究方法,并采用“主题引领 创新思维”专业核心课程课堂教学模式,以期培养学生主动化学思维和创新能力,夯实学生的专业功底。这门专业核心课程是食品相关本科专业教学主题设计与教法探索的一个有益尝试。

专业核心课程;教学改革;食品质量与安全

目前教育部正在制定本科专业的教学质量国家标准,特别强调将创新精神和能力培养纳入相关国家标准。同时,要求各高校认真修订人才培养方案,结合实际,在各专业人才培养方案中将创新精神、创业意识和能力作为人才培养的重要指标。我们认为,将科学的研究方法和学科前沿融入专业核心课程,对专业核心课程进行科学设计与落地实施,不仅是实现创新能力培养的有效途径,也是特色专业和优势专业建设最重要的基础前提。

一、优化专业核心课程,引领创新思维

专业核心课是在基础课、专业基础课等教学环节后实施专业教育的一个必要过程,由若干课程构成一个专业的核心课程群,承载了专业教育的广度与深度。与基础课及专业基础课的教学目标不一样,专业核心课程强调的是专业素质的养成和专业能力的提升,而前者是为后者奠基服务的。

专业核心课程教学作为大学本科专业教育的一个重要环节,对本科学生的专业素质养成及综合素质、综合能力的提升,起着至关重要的作用。长期以来,大学本科教育强调“基础”与“素质”,专业教学计划中总学分、总学时一减再减,使得专业教育的地位有所削弱,导致学生毕业后就业难度不断加大,已引起社会的广泛关注。近年来,在有限的学分学时条件下,专业核心课程的结构、内容、教学方式及教学效果已经成为整个本科教学改革的焦点,也成为专业建设的核心环节。

我国高校“食品质量与安全专业”创建的历史较短,各校的学科背景、历史沿革、就业背景也差别甚大,导致专业核心课程的设置也千差万别,这已经成为目前专业教学建设的一个突出矛盾。浙江工商大学“食品质量与安全”专业是国内最早的食品质量与安全专业之一,有着悠久的历史积淀与学科支撑,是国家特色专业。长期以来,根据学科的不断发展及社会需求的变化,历经五十年的教学和科研积累,已经形成了具有突出优势和鲜明个性的专业特色。我们一直认为,我们的国家特色专业应该培养与之相适应的、高质量的食品质量与安全专业人才。我们不能仅仅满足于培养熟悉食品理化分析、应用国际国内标准的食品卫生学检验人才,更需要培养能直面应对复杂严峻、多发突变的食品质量与安全科学问题,具有国际视野和丰厚科学底蕴的,具有更高发展潜力的专业人才,这就不仅仅需要学生具有丰富的理论基础和扎实的专业功底,而且必须具有突出的创新思维特征。“分子食品学:食品分子间相互作用理论与研究方法”就是在这样背景下形成的一门特色专业核心课程,承载着我们实践这种思考的尝试与努力。

二、新增“分子食品学”课程,养成创新思维

毋庸置疑,化学是在分子、原子层次上研究物质性质,组成,结构与变化规律的基础科学,是食品科学专业人才最重要的知识储备。目前食品类专业的本科学生一般只具有普通的四大化学与食品化学基础。多年来,与国内兄弟院校类似,我校食品相关专业高年级学生都是以经典的“食品化学”为专业核心课程。这门课程的设计源于食品科学与工程专业背景,以食品加工、贮藏过程中化学成分的变化及影响因素为核心,以不同种类食物化学分子类型为主线,强调突出食品加工工艺及工程过程中的化学变化。

事实上,食品质量与安全专业学生若仅仅满足于该课程的内容结构,仅仅理解食品加工配方设计或分析检测方法标准条例的表层应用,就会缺乏对影响食品质量与安全内在因素的深层次机理分析。这样,在应对新的食品危害物的出现时,很难迅速创造新的检测方法。我们认为,这些专业水平上的局限性与发展潜力,在一定程度上与缺乏深厚的化学科学功底有关。因此,强化食品质量与工程专业的化学科学素养,培养学生创新的化学科学思维,是培养高品质“食品质量与安全”国家特色专业人才的迫切需要。

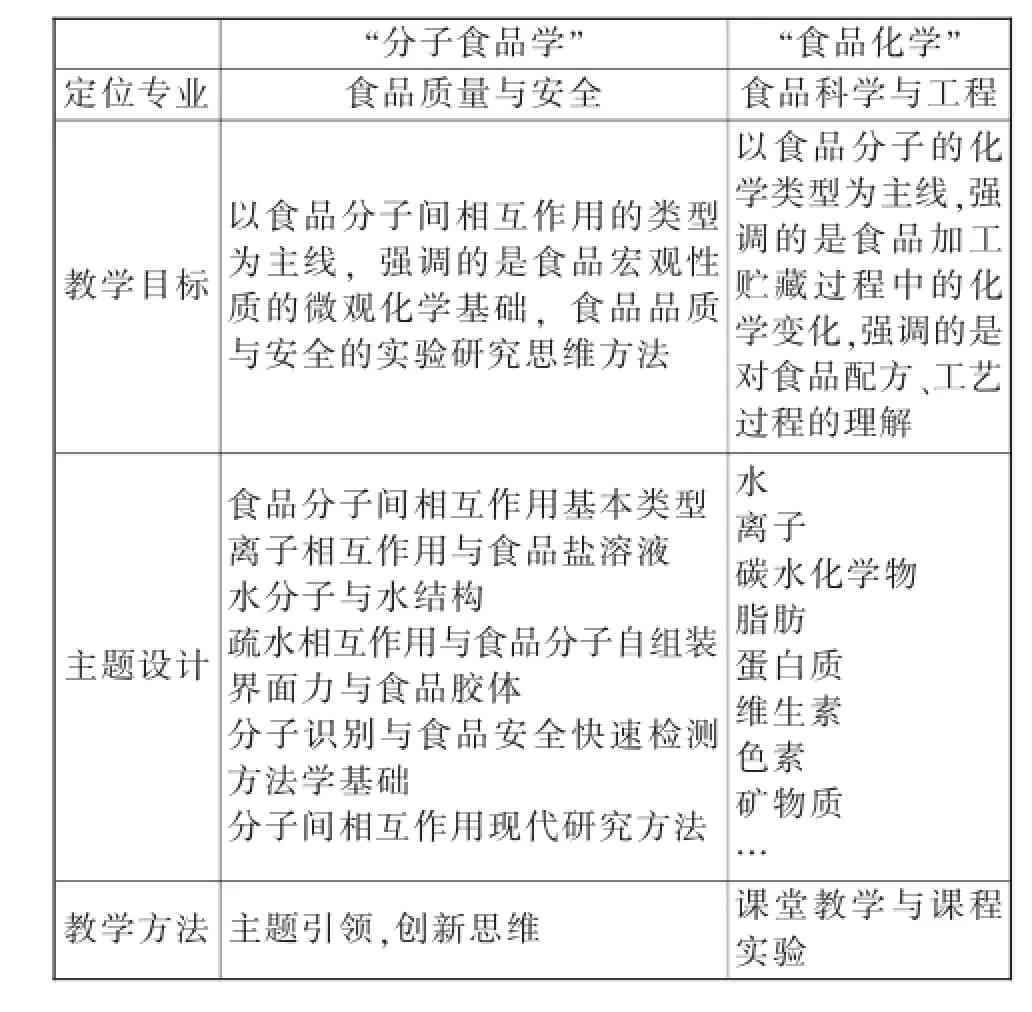

随着对食品质量与安全专业人才培养目标和培养模式认识的清晰与提升,我们逐渐意识到“食品化学”课程已经远远不能满足毕业生供职于国际大公司研发部门、食品质量安全管理部门及进一步专业学历深造的需要。从2012级起,我们从自身学科优势背景出发,在原有基础化学和食品化学课程基础之上,增设了一门“分子食品学:食品分子间相互作用理论与研究方法”专业核心课程。作为一门以研究型思维训练为目标的课程,该课程汲取了食品化学、食品物理化学、胶体与界面化学、生物无机化学、生物有机化学等课程的精华,并摒弃了与生物化学、食品添加剂等课程相互重复的内容与知识点。我们定义“分子食品学”是从分子间相互作用来理解食品中关键成分的存在方式及与其他分子相互作用规律,用以解释它们在食品加工生产、贮藏流通中变化的分子机制,以解读食品宏观性状、品质和功能背后的化学本质。这门课提供一种从分子间相互作用原理出发、从分子水平上研究食品科学问题的思维框架,强调的是理论思维和实验研究方法学训练,突出学生创新创业能力的提升培养。如表1所示,我们总结比较了这两门课程的设计思想。

表1 “分子食品学”与“食品化学”课程设计的一个对比

三、主题引领教学法,提升创新思维

课堂是完成教学实践的核心场所。长期以来,专业核心课程的教学模式大多是采用以课堂讲授为主,辅助以单元实验教学或综合大实验,但由于专业类型差别大,各课程内容结构和目标也各有不同,导致的一个突出的问题是,在创新创业教育目标的背景下,专业核心课程怎样“教”,怎样“学”。

传统的食品专业化学类课程的教学模式是以教师为主体,教师按照备好的教案课堂上一气呵成,学生课前无需多少准备,课上只需静坐听讲即可。这种注入式、满堂灌式的教学方法,无论对于老师还是对于学生来说,无疑是一种最省心省力的方式。这种现状与多年来教师的教学习惯和课程考评制度有关,但却使学生思路闭塞,缺乏独立思考力和创造性,极大地阻碍了学生主动创新能力,影响了高水平本科学生的培养,使得目前我校本科学生的质量与国际名校相比有着明显的差距。对于这门分子食品学课程,我们尝试了“主题引领,创新思维”的教学方法。

1.设计是核心

从课程设计的基本思想出发,设计若干课程模块是实现该课程教学目标的核心。我们从食品质量与安全专业的需求特点入手,在现实的食品科学、食品产业等领域凝练核心的化学问题,每一个模块针对一个现实问题、一个分子间相互作用类型、一种化学实验方法;每一个模块又包含若干知识点,由趣味性、实用性的案例做引导,带领学生进入科学创新思维的殿堂。

2.学生是主体

我们提出的“主题引领,创新思维”式的课堂教学方法,以学生自主式讨论学习为主,通过六个程序和层次实施。

第一,学生分组,领选主题。根据前面课程内容设计的模块,按照班级人数分成小组,每个模块的若干知识点由一个小组负责,小组内每个同学负责若干知识点。

第二,自主学习,引入问题。学生需要课前根据受领的知识点查资料、做摘要笔记,设计讲稿,提出问题或设想。

第三,实验设计,创新体验。根据知识点内容及文献背景,设计一个专业小实验方案。

第四,主题演讲,思辨讨论。课堂上需要学生上台讲解知识点,讨论具体实验方案及相关问题。

第五,实验定制,提升能力。个性化定制专业实验并实施。

第六,总结反思,备案考核。课后详细写出知识点解读与实验结果汇总材料,作为课程考核考试评分的依据。

“主题引领,创新思维”专业课程教学模式,促使学生的主动阅读能力、文献检索能力、问题思辨能力、台上演讲能力、实验设计思维以及实验动手能力大大提升。同时,由于大班学生小组化,角色认同性和强迫性提高,势必提升学生的内在动力和主动参与性。而且,由于学生角色的转变,从时间上对学习会有更多的投入,教学过程真正实现了以课堂教学为主转向课内外结合,理论与实践相结合,学生与教师相结合。特别需要强调的是,课程设计是促使学生主动参与全过程,考试不是完全考核学生的知识点的简单掌握,概念的死记硬背,而是考核学生主动参与的程度,创新思维的激发程度,通过参与获得知识的能力。

3.教师是灵魂

把学生变为课堂主体,并不是减少了教师的工作量,相反,这样的授课方式把教师与学生的教与学视作共同完成团队项目的过程,更需要教师极大的责任心和时间投入。首先,教师是整个教学活动的组织者,要对团队的学习进行周密的设计和规划,让整班学生形成一个以学好本课程为目标的有机团队,对学生学习过程实施主题控制,因此要求教师要有谋划力、组织力和凝聚力。其次,教师更要有足够的知识深度和科学视野,才能保证课程的模块设计合理、知识点丰富且边界清晰;教师只有关注学科前沿,才能时时将最新、最广的知识案例带入课堂。再次,教师的备课任务不仅要科学地分解模块,梳理知识点,准备课程主体内容,以便根据学生的讲课内容随时补充,还要参与课堂提问和答辩,随时解答学生的疑难问题,同时还要对每个知识模块进行总结。此外,教师还要在最大广度上设计课程实验主题,供学生根据兴趣个性化选择和定制实验。另外,除了教授本课程内容外,教师还要教会学生查文献、看资料、写总结,设计实验方案,并辅导、训练学生台上的表达能力。这种“主题引领”使教师的责任更大,教师由灌输知识的角色转变为引领学生探究学术前沿,综合培养学生发现问题、解决问题的能力,使课堂成为在教师主题引领下,学生展示自主研习成果的舞台。这种教学模式的转变势必带来评价方式的转变,由“终结性的一考评价”向“多重能力养成性评价”转变。

因此,“主题引领,创新思维”的课堂教学模式把学生设计为课堂研习知识的主体,教师为引导学生创新思维的导师,把角色相对静止的课堂教学活动转变为有既定目标的、动态的、积极的、有成效的团队组织行为。强调团队活动的目标性、组织性、团队领导者的协调引导性及各成员的主动配合性。这种把组织行为学原理应用于现代课堂教学模式的创新,既是适应“分子食品学”课程本身特点的需要,也是从微观层面上设计并探索新的专业课堂教学方法的有益尝试,提升学生主动学习的能力以及专业水平和主动创造力。通过这些环节强化培养学生的创新思维能力,进而提升食品质量与安全专业学生的综合竞争力。

综上所述,“分子食品学:食品分子间相互作用理论与研究方法”课程作为专业建设教学改革的一种探索,是基于创新创业能力培养,适应“食品质量与安全”国家特色专业,在食品化学课程基础上以更高更广的视野设计的一门专业核心课程。这门核心课程自身的特点需要我们采用“主题引领,创新思维”专业核心课程课堂教学模式,这是培养学生学习能力和创新能力、强化学生科学思维、夯实学生专业功底的一种新型教学模式,也是改革本科专业课堂教学方法的一个有益尝试。同时我们也认识到,一个专业的教学若都由若干特色的专业核心课程有机组成,并全面构建一种积极主动的、以学生创新能力为主体目标的专业教学模式,必将对目前高校的专业建设、专业教学改革和专业人才培养产生深远的影响。

[1]袁高峰,方旭波,陈小娥.基于行业需求的食品质量与安全专业课程体系构建与探索[J].中国轻工教育,2015 (1):81-90.

[2]陈忠秀.食品胶体化学课程教学国际化探索与实践[J].中国轻工教育,2011(2):52-54.

[3]周爱梅,刘欣,赵力超,等.基于CDIO理念的食品化学课程教学改革[J].食品与机械,2015,31(2):277-280.

[4]阚建全.加强食品化学与营养学的研究,促进食品工业的发展[J].食品安全质量检测学报,2015,6(6):1971-1972.

[5]安广杰.食品质量与安全专业课程体系设置的思考[J].中国轻工教育,2007(2):60-62.

[6]刘胜斌,王春玲.食品质量与安全专业人才培养的思考[J].中国轻工教育,2014(2):83-86.

[7]王承克,张灿,韩恩.食品质量与安全专业中食品化学的课程教学改革探讨[J].农产品加工,2015(1):82-88.

The Design and Teaching of Molecular Food Course:Theory and Methodology

CHEN Zhongxiu,TIAN Shiyi,HAN Jianzhong,DENG Shaoping

(Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018,China)

A new course named“Molecular Food Science:Theory and Methodology”was introduced in our university,which is to meet the urgent need of talents with qualified skills on food quality and safety in China.Thedesignofthiscourseisbasedonthetheoryandresearchmethodologyaboutmolecular interaction.Creative teaching methods are used in this course for the purpose of enriching the students’chemistry background and improving their innovative ability.The ideas about the course design and teaching are discussed in this paper,hoping to provide some useful information for both curriculum reform and teaching improvement.

core course;teaching reform;food quality and safety

G642.0

陈忠秀(1970—),女,教授,研究方向:食品品质与营养安全的化学机制。

浙江省高等教育课堂教学改革项目(kg2013151);浙江省高等教育教学改革项目(jg2013065)。