甘肃方言“额头”说法探究

2015-08-28王丹朱世杰

王丹+朱世杰

[摘要]“额头”一词是人体词语中重要的组成部分。甘肃方言中“额头”的称说形式可分为五大类型:“颡”类、“额+X”类、“奔娄”类、“天目”类、“眉梁”类。本文从共时地理分布与历时来源两方面探究甘肃方言“额头”的特点及演变规律。

[关键词]甘肃方言;额头;类型分布;音变规律

[中图分类号]H172.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2015)16-0018-02

“额头”一词属于语言基本词汇中的核心词语,也是人体词语中重要的组成部分。对于汉语“额头”一词的研究,有李慧贤的《表示额头的词汇及其演变》一文,相关的研究还有吴宝安《西汉“头”的语义场研究——兼论身体词频繁更替的相关问题》,曾达之、罗昕如的《湘语“头”“背”类人体词语的语义演变与修辞动因》等文。就甘肃方言“额头”一词称说形式及特点的研究而言,目前未见相关探讨。有鉴于此,笔者对甘肃方言人体词语做了大面积细致的调查,涉及甘肃方言86个点,以期对甘肃方言“额头”一词的称说形式及其特点做一探究。

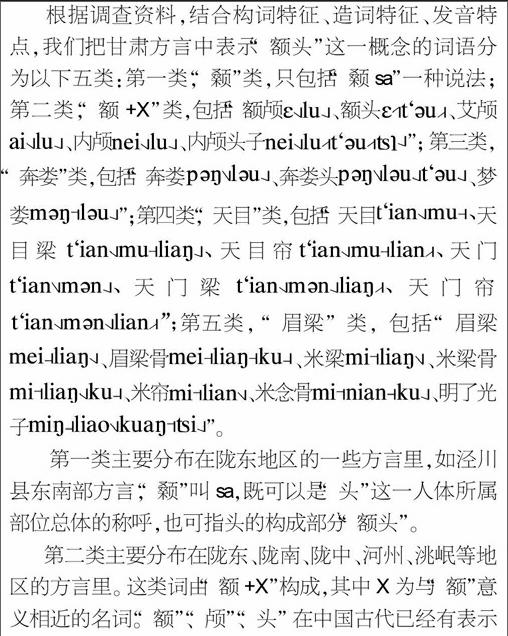

根据调查资料,结合构词特征、造词特征、发音特点,我们把甘肃方言中表示“额头”这一概念的词语分为以下五类:第一类,“颡”类,只包括“颡sa”一种说法;第二类,“额+X”类,包括“额颅、额头、艾颅、内颅、内颅头子”; 第三类,“奔娄”类,包括“奔娄、奔娄头、梦娄”;第四类,“天目”类,包括“天目天目梁天目帘天门天门梁 天门帘 第五类, “眉梁”类,包括“眉梁、眉梁骨、米梁、米梁骨、米帘、米念骨、明了光子”。

第一类主要分布在陇东地区的一些方言里,如泾川县东南部方言,“颡”叫sa,既可以是“头”这一人体所属部位总体的称呼,也可指头的构成部分“额头”。

第二类主要分布在陇东、陇南、陇中、河州、洮岷等地 区的方言里。这类词由“额+X”构成,其中X为与“额”意义相近的名词。“额”、“颅”、“头” 在中国古代已经有表示“额头”的意义。但是“头”一词不单独表示“额头” 这一概念。它的本义是对人体部位——头的总称,在甘肃方言中它常被用来做词缀,这里“额头”一词就是用 “头”做词缀。“额”、“颅”、“头”组合构成的词语在甘肃方言中仍旧表示“额头”的意义。其中,“额颅”这一称说形式属于联合式复音词;“额头”是用表示“额头”意义的 “额”加上“ 头”字词缀派生而成的。

第三类分布在河西和兰州周边地区的方言里。《汉语方言大词典》中收录了“奔髅”一词,说分布在晋语里,还收录了“奔娄头”一词,指出分布在兰银官话里。实际上,在甘肃的河西和兰州周边地区有大面积的分布。

第四类、第五类分布在河西方言和临夏及其周边的方言里,这些称说形式少见于记载。这些形式,主要由不同的造词方式造成,与生活在甘肃这片地区的人们的造词心理相关。这类称说形式的构成要素主要包括“天”、“目”、“眉”、“梁”这四个语素。至于不同的称说形式,则是“天门”和“眉梁”的音变造成。

基于对“额头”在甘肃方言中的多种称说形式的共时分布研究,我们发现除了甘肃方言中特有的称说形式外,还有大部分是保留了古代的称说形式。保留下来的这类称说形式只是在语音方面发生了不同程度的变化。这些不同的语音形式,反映的正是其演变的历史层次。下面我们从语音形式入手尝试对其演变规律进行分析。

章炳麟在《新方言·释形体》中说:“《说文》,‘颡,额也,西安谓头曰颡,开口呼之如沙。此以小名代大名也。”泾川县东南部方言中的这一称说形式主要是受邻近的陕西方言的影响造成的。《汉语方言大词典》有“颡”字条目,可见以“颡”指称“额头”在上古时期就已经存在。“颡”在上古音系中属于心母、阳部的字。在中古音系中的属于心母、荡韵、开口、一等、上声。但是甘肃泾川县方言中为什么读[],笔者认为这是一种弱读现象,是丢失了鼻音韵尾。

“额”、“颅”、“头”在中国古代已经有表示“额头”的意义。“额”最早见于上古时期,在《黄帝内经》中有用“额”的记录。“颅”表示“额头”出现在中古时期,在《后汉书》中有用例。“额”在上古音系中属于疑母,铎部字。在中古音系中属于疑母、陌部、开口、二等、入声,五陌切。现代汉语中“额”为零声母字。但在甘肃方言中我们可以听到“额”还有另外的其他三种声母,分别如下表所示:

这些变化是符合甘肃方言演变规律的。今普通话读开口呼零声母的字,甘肃方言中普遍都读成了非零声母。陇南等地方言多读[]声母;陇东等地方言多读[]声母;陇中等地方言里多读[]声母。当然读零声母也是符合甘肃方言演变规律的。

段亚广在《中原官话音韵研究》一书中论述“中原官话影疑母合流的性质”部分时,提出[]声母有中古来源,是继承古音,而不是影疑母演变为零声母之后在新生出来的。而[]则是[]的变体。笔者认为,[]音应该是对上古音的保留,因为“额”在上古音的拟音声母即为[]。所以甘肃方言中[]类型的读法,是对上古音[]的继承。

读作[]的类型与[]同属于鼻音,区别在于[]声母的发音部位靠前,[]声母的发音部位靠后。读作[]的类型,是疑母字读为塞音的现象。罗常培在《唐五代西北方音》一书中利用汉藏对音材料,总结认为这种现象是“唐五代西北方言的一种特征”。他在书中为疑母字拟音为 [],浊塞音[]清化后就变为了[]。

还有[]这一特殊的读法只在张家川方言中出现。关于这一现象,雒鹏先生认为甘肃一带的方言疑母字曾经有过读[]形式的时期,后来鼻音[]弱化而脱落就只剩下了[]。李范文在《宋代西北方音》一文中也提出了宋代西北方言的疑母拟音为[],在今甘肃方言里,[]弱化脱落就剩下清化的[]了。

由此,我们看出造成“额头”这类称说形式多样的一个主要原因是“额”的声母的变化。

“奔娄”这一称说形式在古代并未见有类似说法。虽然《汉语方言大词典》中有“奔髅”和“奔娄头”,但未见考源。笔者认为这类词语出现在晋语和毗邻的兰银官话中是由于人口迁移导致的,限于学识水平,本文不做深究。

“天目”类称说形式里的“天”,《说文》中说:“颠也。颠者,人之顶也。以为凡高之称。”额头处于人的面部的最高处,位于眼睛之上,因此以“天目”表示“额头”是由此而来,指人的面部的最高处。“梁”,《新华字典》中解释为:架在墙上或柱子上支撑房顶的横木,泛指水平方向的长条形承重构件:房梁,栋梁。人的额头正是在人的面部呈水平方向,因此可以看出“天目梁”这类说法是由此而来,是一种隐喻式的造词。古代并未见有将额头称说为“天目”等的类似记载。在《汉语方言大词典》“天”字条下有“天门”、“天门亮”、“天门盖”等词条,都解释为额头的意思。其中有中原官话,也有兰银官话。甘肃方言中为何称说“天目”、“天门帘”,笔者认为这两种称说形式是由“天门”、“天门梁”发生音变而产生的。

“眉梁”和“米梁”这两种不同的称说形式,其区别在于“眉”和“米”的读音。“米”是“眉”的写音字。甘肃方言里“眉”读。所以“米梁”这一称说形式实际就是“眉梁”的不同写法。至于“米念骨”,“念”的读法我们认为是甘肃方言中鼻音和边音的相混造成的。

甘肃方言表示“额头”这一概念的人体词语称说形式丰富多样。大体说来,它的形式有对上古汉语语音形式的继承,也有自身发展创新的部分。“颡”和“额”这两种类型的称说形式就是对古汉语语音形式的继承,但是其内部又存在语音变化。“奔娄”、“天目”、“眉梁”这三种类型的称说形式就是甘肃方言中所独有的,这类称说形式的存在是生活在这里的人们认知心理的体现。

[参考文献]

[1]李慧贤.表示额头的词语及其演变[J].汉语史研究集刊,2008.

[2]吴宝安.人体词语及其文化内涵分析[J].语言研究,2006,(4).

[3]李树新.西汉“头”的语义场研究——兼论身体词频繁更替的相关问题[J].内蒙古大学学报(人文社会科学版),2002,(5).

[4]曾达之,罗昕如.湘语“头”“背”类人体词语的语义演变与修辞动因[J].当代修辞学,2013,(3).

[5]罗常培.唐五代西北方音[M].北京:商务印书馆,2012.

[6]许宝华.汉语方言大词典[M].北京:中华书局,1999.

[7]李荣.现代汉语方言大词典[M].南京:江苏教育出版社,2004.

[8]郭锡良.汉字古音手册[M].北京:商务印书馆,2011.

[9]段亚广.中原官话音韵研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[10]李范文.宋代西北方音[M].北京:中国社会科学出版社,1994.

[11]章太炎.新方言[M].上海:上海人民出版社,2014.