NSCLC肺部小病灶非均整模式立体定向放疗的应用

2015-08-27耿建昊石安辉余荣吴昊朱广迎

耿建昊 石安辉 余荣 吴昊 朱广迎

肺癌在中国的发病率呈连年上升趋势,且是癌症相关死亡的首要原因[1,2]。以2003年-2007年的肺癌死亡率为43.48/10万左右计算[3],我国每年约有60万人死于肺癌。其中非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)占原发性肺癌总人数的75%-80%。

随着放疗技术的发展,立体定向放射治疗(stereotactic body radiation therapy, SBRT)的研究和临床应用日益广泛,特别是治疗NSCLC肺部小病灶的临床应用研究十分活跃,其结果也令人振奋。对于临床I期NSCLC,予以生物等效剂量大于100 Gy的SBRT治疗,其3年局控率可达84.2%,3年及5年生存率为80.4%和70.8%[4],与手术治疗相当[5]。

我科近十年开展了对肺部病灶的SBRT治疗,自2011年12月开始利用非均整模式加速器(TrueBeam, Varian Medical Systems)进行治疗,它可投射6兆伏及10兆伏的非均整X射线,最高剂量率分别达到1,400 MU/min及2,400 MU/min。均整器的使用是为了获得强度分布均匀的较大射野,用于常规治疗。非均整模式移除了加速器的射野均整器,提高了剂量率,为常规均整模式的4倍左右。非均整模式射野的剂量分布与常规模式有较大差别,可在治疗时间减少50%以上的情况下,完成单次大剂量的照射计划[6-8]。然而由于临床经验较少,国内暂无相关文献报道,非均整模式SBRT治疗的安全性和有效性尚待观察。笔者采用此技术治疗31例NSCLC肺部小病灶报告如下。

1 资料和方法

1.1 研究对象 选取T1-2N0M0的原发NSCLC,NSCLC术后肺内孤立复发转移,以及IV期肺内寡转移者。病例选择标准:经纤维支气管镜、穿刺活检病理或细胞学确诊的NSCLC;进行过完整的临床评估[病史、体检、血常规、血生化、尿常规、心电图、肺功能、胸部计算机断层扫描(computed tomography, CT)、浅表淋巴结B超、腹部B超、脑磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)和同位素骨扫描];年龄18岁以上;东部肿瘤合作组(Eastern Cooperative Oncology Group, EOCG)0分-2分;近6个月内体重下降不超过10%;通过CT可测量评估病灶;未接受过胸部放疗;无其他严重内科合并症;无重要器官的功能障碍,血常规、肝肾功能及心肺功能基本正常;IV期患者经化疗或靶向治疗后病情控制较稳定;理解并签署知情同意书。

自2011年12月-2013年12月,共有31例符合条件的NSCLC肺部小病灶患者。其中男性16例,女性15例。年龄50岁-83岁,平均年龄69岁。T1-2N0M0 NSCLC 15例,术后肺内孤立复发转移6例,IV期肺内寡转移者10例。中央型病变定义为发生在段支气管至主支气管的肺癌,即距离关键结构2 cm以内,包括气管1例,大血管3例,食管1例,心脏和心包各1例。其余24例患者病变为周围型。7例患者主观拒绝手术,8例患者因慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)等内科疾病无法耐受手术治疗,16例肺内复发转移癌患者不考虑手术治疗。患者一般情况见表1。

1.2 治疗方法 所有患者均采用调强放射治疗。首先行热塑模固定,所有患者均采取仰卧位,双手交叉抱肘置于前额。定位CT采用静脉增强螺旋扫描,层厚5 mm,扫描范围为环状软骨上缘至肝脏下缘。采用模拟定位机采集病例的呼吸周期运动图像,测量各个方向的呼吸运动幅度。靶区勾画:大体肿瘤靶区(gross tumor volume, GTV)包括CT上显示的原发或转移肿瘤,在肺窗中勾画;将肿瘤跟随呼吸运动的各方向位移幅度输入系统,外扩得到内在大体肿瘤靶区(internal gross tumor volume, IGTV);将IGTV的范围沿三维方向外扩0.5 cm得到计划靶区(planning target volume, PTV)。如有阻塞性肺不张,需参考PET或MRI结果协助确定靶区边缘。处方剂量为IGTV 60 Gy/8 f或48 Gy/4 f,其中中央型病变选择单次剂量较小的60 Gy/8 f方案,周围型病变选择单次剂量大的48 Gy/4 f方案,生物有效剂量(biological effective dose, BED)均为105 Gy。重要组织器官受照射剂量均控制在可接受范围之内,如脊髓最大剂量点≤18 Gy,心脏≤30 Gy,双肺V20≤10%,食管≤27 Gy,气管及支气管≤30 Gy,大血管最大剂量点≤55 Gy。采用瓦里安Eclipse 10.0治疗计划系统,TrueBeam加速器非均整模式6兆伏X射线制定治疗计划。要求处方剂量至少包绕95%的靶区体积,处方剂量110%所包绕的体积不得超过靶区体积的1%。采用剂量体积直方图评估计划剂量分布。每次治疗前采用锥形束CT(cone beam computed tomography, CBCT)检验并校正目标靶区及关键结构的位置。

1.3 疗效及毒副反应评估 根据世界卫生组织(World Health Organization, WHO)与国际抗癌联盟制定的实体肿瘤客观疗效标准(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECIST)1.1版本,治疗后1个月和3个月分别复查胸部增强CT,并以3个月时的影像资料作为近期疗效的判定。CT上病灶常表现为团块、团块状纤维化、疤痕样纤维化等,我们测量实性成分的最长径线进行判定,疤痕样的纤维化则认为达到CR。远期疗效评价指标包括局部控制率(local control, LC)、区域控制率(regional control, RC)、远处转移控制率(distant control, DC)、无疾病进展率(progression free survival, PFS)、总生存率(overall survival,OS)。局部失败定义为CT证实的病变进展或PET提示SUV最大摄取值>5,或6个月后PET/CT上同一肺叶内出现新病灶[9]。区域复发指纵隔和/或锁骨上淋巴结转移。远处转移则指远隔淋巴结、对侧肺或其他器官(脑、骨、肝、肾上腺等)转移。对于可疑转移灶,强烈建议进行活检。无疾病进展时间定义为患者放疗开始日期至疾病进展日期。

总生存时间定义为患者放疗开始日期至末次随访日期或死亡日期,在末次随访时仍存活者生存时间计算截尾值。毒副反应按美国国家癌症研究所(National Cancer Institute,NCI)制定的常用不良反应事件评价标准(Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE)3.0版本的分级进行评价。其中LC、RC、毒副反应为主要观察目标,DC、PFS、OS为次要观察目标。

1.4 统计学方法 所有患者治疗后需定期随访,2年内每3个月1次,2年-5年内每6个月1次。统计采用SPSS 13.0软件,采用Kaplan-Meier生存分析(Log-rank法)分别计算LC、RC。用χ2检验进行率的比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

表1 31例NSCLC肺部小病灶患者的临床资料Tab1 Clinical characteristics of 31 NSCLC patients with small lung lesions

图1 48 Gy/4 f方案非均整模式和常规均整模式的剂量体积直方图。Fig1 Dose volumn histograms of flattening filter-free (FFF) model and conventional model with flattening filter of 48 Gy/4 f regimen.IGTV: internal gross tumor volume; PTV: planning target volume.

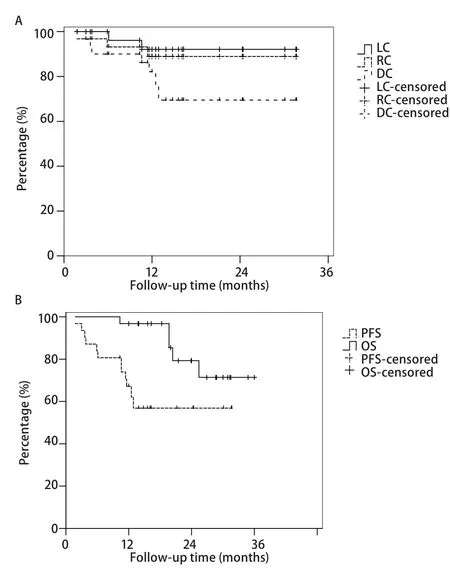

图2 31例NSCLC行非均整模式大分割放疗的Kaplan-Meier分析 (A) LC、RC和DC;0(B) OS和PFS。Fig2 Kaplan-Meier analysis of 31 NSCLC patients receiving flattening filterfree model SRBT.A: Local control (LC), regional control (RC) and distant control (DC); B: Overall survival (OS) and progression free survival (PFS).

2 结果

2.1 随访时间 末次随访时间为2014年12月,中位随访时间为19.4月,随访率100%。

2.2 治疗时间及剂量 非均整模式治疗的时间明显缩短。随机抽取照射剂量为48 Gy/4 f的8例患者,与既往我科采用常规均整模式治疗的8例相同剂量的病例比较,治疗时间由平均6.25 min(3.5 min-8 min)缩短至2.93 min(2 min-3.5 min),有统计学差异(P=0.005)。非均整模式在缩短治疗时间的同时,靶区剂量及各个正常组织的受量与常规均整模式无明显差异,如图1所示。

2.3 近期疗效 以治疗后3个月复查的胸部增强CT为判定依据,全部患者中完全缓解(complete response, CR)10例,部分缓解(partial response, PR)15例,疾病稳定(stable disease, SD)6例,无疾病进展(progressive disease, PD)患者。总有效率(CR+PR)分别为25/31(80.7%)。

2.4 疾病进展和生存 随访满1年时,分别有1例、1例、5例患者出现局部复发、区域转移和远处转移。1例患者因疾病进展死亡。1年的LC、RC、DC率分别为96.8%、96.8%和83.9%(图2A)。1年OS和PFS率分别为96.8%和77.4%(图2B)。

分别对LC、RC、DC、PFS、OS做了潜在相关性的分析,影响因子如下:年龄、性别、ECOG评分、病理类型、病变位置、病变大小、原发或复发转移病变、放疗剂量和有无体重下降。其中PFS、LC、RC、DC均未找到独立相关因素。仅分期及病变大小(T)倾向对OS有意义,P值分别0.051和0.054。

进而我们对不同分期的患者做了亚组分析。随访满1年时,15例T1-2N0M0原发性NSCLC中1例出现局部复发,无死亡病例。6例术后孤立复发患者中出现2例远处转移,无死亡病例。10例IV期肺内寡转移者中有1例区域复发,3例广泛转移;其中1例死亡(表2)。

2.5 毒副反应 6例患者出现1度血液学毒性,包括3例白细胞减低,1例中性粒细胞减低,2例血小板减低,未予药物治疗,1周-2周内恢复正常。乏力及纳差、恶心等消化道副反应共6例,给予改善食欲、营养支持等治疗后好转。3例1度及1例2度放射性食管炎患者,均为中央型病变,予对症治疗,放疗后2周-4周恢复。9例患者1度放射性肺炎,均为复查CT时所见病变周围有少许斑片影或絮状影,均无咳嗽、发热、呼吸困难等症状,继续随访观察后大部分吸收消失,无明显纤维化表现。1例患者放疗后因低热、活动时气促就诊,胸部CT新见斑片影,考虑2度放射性肺炎,经激素治疗后痊愈。共6例出现胸痛,2例2度胸痛者服用止痛药对症治疗,其中1例经核磁检查诊断为肋骨骨折,无错位,约2月后疼痛缓解消失。大咯血、臂丛神经损伤、心律失常等副反应均未在随访中观测到(表3)。

分别将病变大小、病变位置、单次放疗剂量、分割次数与上述副反应进行相关性分析,均未见独立相关因素。

3 讨论

肿瘤增殖快、倍增时间短,总疗程延长会导致肿瘤局部控制率及生存率降低。因此从技术角度上讲,单次剂量大、分割次数少的SBRT疗法,可显著提高肿瘤生物效应剂量,降低对正常组织器官的损伤,进而提高疗效。在NSCLC中,SBRT适用于早期患者,以及不适合全身化疗伴有肺内小转移灶的患者。既往的研究多采用常规均整模式,即经射野均整器后射线剂量率较低的模式。随着技术的进步,非均整模式去除射野均整器后,射线剂量率得到大幅提高。而这种方式在NSCLC临床治疗中的疗效及毒副反应如何,便是本文关注并尽力回答的问题。

定位CT我们采用了5 mm层厚,但每一次治疗前均拍摄CBCT校准治疗位置,保证其误差在3 mm之内。通过模拟定位机连续采集呼吸周期图像,测量各个方向的呼吸运动幅度,进而在勾画靶区时由GTV及呼吸动度得到IGTV。未外扩CTV,主要是考虑大分割放疗的等效生物剂量已较高,可达到控制肿瘤的目的;靶区体积不宜过大,以减少射线相关损失。剂量上我们予以周围型48 Gy/4 f,而中央型病变因周围的危及器官耐受剂量有限,给予了单次剂量较小的60 Gy/8 f方案。

我们的结果表明,非均整模式比较均整模式大幅缩短了治疗时间,靶区剂量相当,且未增加正常组织受量。中位随访19.4个月。治疗后3个月全部患者的客观缓解率达到80.7%。之后部分PR患者的病灶有继续缩小的趋势,截至末次随访CR患者均未出现局部复发。1年的LC、RC、DC、PFS和OS率分别为96.8%、96.8%、83.9%、77.4%和96.8%。毒副反应可耐受或治疗后好转。

表2 不同亚组的1年局部、区域、远处转移控制率和总生存率Tab2 Subgroup analysis of one year LC, RC, DC and OS rates

表3 31例患者的毒副反应Tab3 Adverse events of 31 NSCLC patients with small lung lesions

放射生物学方面,剂量率是否直接影响细胞死亡一直存在争议。剂量率效应是指随着剂量率的提高,细胞存活下降。但最近的临床前研究提出与之不同的观点。Verbakel等[10]比较了三种不同细胞系的克隆形成,分别使用高剂量率和常规均整剂量率的射线,结果并无差异。Sørensen等[11]在5.01-29.91 Gy/min的区间内并未证明剂量率效应。同样,Ling等[12]也指出剂量率效应与时间相关,而并非单纯与剂量率有关。

临床应用上,既往对NSCLC常规均整模式SBRT的研究较多,且病例数较多,随访时间较长。Onishi等[4]报道日本14家医院高分次剂量治疗257例各种原因不可手术的早期NSCLC的结果:总有效率为86.8%。215例BED≥100 Gy的患者5年生存率为70.8%,明显高于42例BED<100 Gy的5年生存率30.2%。荷兰的Suzuki等[13]报道了两个中心接受常规模式SBRT治疗的383例早期NSCLC患者,BED在84 Gy-102 Gy,3年的生存率为60%,局部控制率为84%-93%。其中主观拒绝手术的患者比因合并其他疾病不能手术者更能获益。而非均整模式应用于NSCLC的临床报道较少。Navarria等[14]报道了自2006年-2011年行SBRT治疗的132例I期NSCLC患者,其中先期入组的86例是常规均整模式,后入组的46例采用了非均整模式。3个月时有效率达85%。中位随访16个月,非均整模式的1年局部控制率为100%,优于常规均整模式的92.5%(P=0.03)。但两组的一般特点存在差异,非均整组的病灶直径大于常规模式组,而平均年龄较小,且研究随访时间较短。本研究回顾了我科31例采用非均整模式SBRT治疗的NSCLC肺部小病灶患者,初步结果与前述常规均整模式的临床研究相近,也与我科既往报道的[15]10例采用常规均整模式SBRT治疗早期NSCLC的结果相近(1年的局部控制率和生存率均为100%),说明非均整模式的近期局部及区域控制情况不劣于均整模式SBRT。

常规均整模式SBRT毒副反应方面,Onishi等[4]报道的257例结果显示:2级以上的放射性肺炎发生率为5.4%。Baumann等[16]回顾性分析的138例患者2级以上的肺部并发症发病率为1%。Lucas等[17]报道的81例接受SBRT治疗的I期或II期无淋巴结转移患者,无3级-4级的副反应,1级放射性肺炎发生率为4%,6.2%的患者出现胸痛。非均整模式SBRT治疗的副反应亦较轻,与上述研究相近。Navarria等[14]观察的46例患者中,有8例(17.4%)出现1级-2级放射性肺炎,2例(4%)出现3级肺炎。本研究中仅出现1例2级放射性肺炎,2例2级胸痛,另有少数1级反应,治疗后均好转。无严重的治疗相关不良事件,安全性及耐受性较好。需要注意的是,并非所有发生急性副反应(治疗后3月以内发生)的患者都会出现慢性副反应(超过3个月发生),也并非所有出现了慢性副反应的患者都曾经有急性副反应。对于慢性副反应的观察还需要长时间的监测。

此外,临床前研究表明[18,19]非均整射线在低剂量区的边缘处产生更少的光子污染,且MLC多叶光栅泄露更少。因其能减少约70%的光子散射污染,有人提出非均整模式可能减少二次肿瘤的发生率[20]。提示非均整治疗模式可能有潜在获益,但结果尚待临床证实。

本研究的初步结果提示相比常规均整模式,使用非均整模式大分割放射治疗技术治疗肺部小肿瘤的安全性、有效性与之相近。但作为回顾性研究,病例数较少,随访时间较短,仍需长期、动态观察。