高校与地方“二元驱动、四方参与”协同育人模式研究

——基于“广海-湛组”协同培养研究生实践创新能力的探索

2015-08-24陈汉能秦小明关志强

陈汉能 秦小明 林 宇 关志强

高校与地方“二元驱动、四方参与”协同育人模式研究

——基于“广海-湛组”协同培养研究生实践创新能力的探索

陈汉能秦小明林宇关志强

介绍了广东海洋大学与中共湛江市委组织部合作开展以“科技兴市、实践育人、活力党建”为主题的研究生社会实践项目,形成了“二元驱动、四方参与”协同培养研究生实践创新能力的模式。指出该模式是我国在全面深化高等教育改革背景下开展“协同育人”“实践育人”和“校地合作”的有益探索,对提高人才培养质量具有一定的理论和现实意义。

协同育人;实践育人;校地合作;实践创新能力;研究生培养模式

高校与地方协同育人是高等学校一种新的开放办学理念,同时也是一种办学模式[1]。《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(以下简称 “高教30条”)明确提出,高等学校要创新人才培养模式,积极探索与有关部门、科研院所、行业企业联合培养人才,促进人才培养水平的提升和高等教育质量全面提高[2]。在此背景下,广东海洋大学与中共湛江市委组织部(以下简称“广海-湛组”)合作开展以“科技兴市、实践育人、活力党建”为主题的研究生社会实践项目,对在新形势下探索提高研究生培养质量和深化“协同育人”“实践育人”“校地合作”机制颇具理论价值和现实意义。

一、新时期高校与地方协同育人的重要意义

1.高校与地方协同育人能更好地回答“培养什么人”和“如何培养人”这个根本性问题

研究生教育是我国实施“创新驱动发展”战略的重要保障。我国研究生教育除了要求研究生掌握坚实的理论基础、专业知识和技能外,还必须将社会主义核心价值观内化于心,做到德才兼备。高校与地方党政部门合作,充分发挥地方对党和国家人才战略及政策的深刻理解、在经济和社会发展中对人才需求趋势的准确判断和在选人用人方面的长期实践积累等优势,协同培养研究生,能更好地回答“培养什么人”和“如何培养人”这个根本性问题。

2.高校与地方协同育人是探索创新型人才培养模式的有效途径

有学者提出,新时期高等教育的根本任务就是“创造性实践能力的培养”[3]。充分发挥地方有关部门、企业行业、科研院所组织、动员、政策和技术等方面的优势,与地方协同育人,有效解决高校在育人环境的封闭性、育人方法的单一性等方面的不足,是在新时期探索培养适应经济社会发展需要的高层次拔尖创新人才的有效途径。

3.高校与地方协同育人是提高研究生培养质量的良好办法

研究生培养质量是研究生教育的生命线[4]。高等教育除了开展系统的学科、专业训练外,还必须开展生产实践和社会实践教育,这是《中华人民共和国高等教育法》的规定,也是世界各国的普遍共识。实践教育既是对学科、专业知识教育的有效补充,又是巩固和提高学科知识和技能的必需手段,二者相辅相成、密不可分。充分发挥地方党政部门的优势,合作开展实践教育,让研究生亲身投入到地方基层单位的具体工作中去,将研究生实践创新教育与地方经济建设有机结合,在生产实践中培养人、锻炼人,是提高研究生培养质量的有效途径。

二、研究生实践创新能力培养:理论框架及实践探索

1.理论框架

“高教30条”首次将“实践创新”与“科学研究”相提并论,作为我国研究生培养机制改革的两项主导任务,一改以往单一的以“科学研究”为主的人才培养模式。有学者认为,实践创新能力属于实践能力的范畴,按其结构的变迁分为基本实践能力、综合实践能力和实践创新能力三个由低到高的层次[5]。其内涵可概括为三个方面的特征:①必要的文化基础知识、专业知识和基本技能是形成实践创新能力的基础,实践创新能力是人们对已有知识和技能的运用;②实践创新能力的形成必须以特定环境下有意识、有针对性的活动为载体;③具有创造性价值成果的心理特征和行为特征是具备实践创新能力的标志,主要表现为大学生的创新意识、创新思维和创新技能等方面的综合素质[6]。

然而,“研究生创新实践能力不足已经成为我国高等教育中存在的普遍性问题”[7]。究其原因,是由应试式、灌输式、重理论轻实践的传统教育观念所制约,以及研究生培养规模持续扩大与研究生实践创新能力培养资源相对滞后等多重因素共同造成的。关于实践创新能力培育途径的研究,可分为建设教育感知平台和教育践行平台两大路径[8]。建设教育感知平台主要包括开展学科竞赛、科技创新活动、科技讲座以及改革传统教学方式等。而建设教育践行平台则包括校地合作、产学研结合和示范基地等载体建设。无疑,培育研究生实践创新能力的途径就如同造成研究生实践创新能力不足的因素一样纷繁复杂,但尤为关键的是“大学生一般都没有经过生活实践和工作实践的磨炼”[9],这就更加突出教育践行平台建设在造就创新型人才中的地位、作用及迫切性。

2.实践探索

广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学,是一所以海洋、水产为特色,多学科协调发展的综合性大学。在当前我国全面深化高等教育改革的新形势下,为探索创新型人才培养的新模式、新途径,学校与中共湛江市委组织部合作开展以“科技兴市、实践育人、活力党建”为主题的研究生社会实践项目,联合制定《广东海洋大学、中共湛江市委组织部关于在服务湛江五年崛起中开展研究生社会实践活动工作方案》(以下简称“《工作方案》”),明确各方责任和义务。合作项目于2012年10月正式启动,学校党委书记、湛江市委副书记、市直机关相关单位部门和湛江市辖下五县四区组织部长等领导出席了启动仪式。项目主要内容包括:

(1)选派优秀研究生到地方挂职锻炼。从广东海洋大学选派品学兼优的研究生,到湛江市直单位和各县(市、区)、镇、街道和大中型企业等挂职锻炼。博士研究生一般安排在地级市党政部门、县(市)、大型企业担任首长助理,如局长助理、县长助理和总经理助理等;硕士研究生一般安排在县(市)级党政部门、镇(乡)、企业担任党政或企业首长助理,如局长助理、镇长助理和经理助理等。挂职锻炼研究生主要工作是发挥专业所长,开展生产、经营、行政、管理和服务工作,完成领导委托的其他专项工作。挂职锻炼时间一般为3~6个月。

(2)开展党支部结对共建活动。以镇(村)、街道、企业党支部和广东海洋大学研究生专业(方向)党支部作为合作共建对象,以科技服务、技术推广和国情社情民情教育为载体,以党建为纽带,开展高校与地方基层党支部结对共建活动,共创“活力党支部”和“服务型党支部”。

(3)组建科技服务团参与地方重大项目。充分发挥广东海洋大学的智力、人才和科技优势,参与地方的政治、经济、文化、社会活动,组织博士、硕士研究生组成科技下乡服务团,为地方发展提供智力、人才和科技保障。

三、“广海-湛组”协同育人组织形式及运行机制

1.组织形式

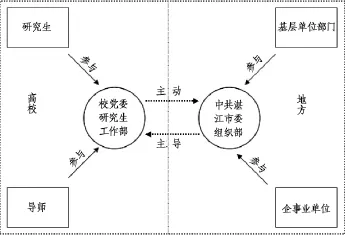

“广海-湛组”协同育人合作主体按利益相关者可分为高校、地方、研究生、导师、基层单位部门、企事业单位等六个主要参与方,各个参与方都具有自身特定职能。校党委研究生工作部、中共湛江市委组织部作为高校和地方党委部门,作为协同育人的主要组织者,构成协同育人的动力主体,负责协同育人的组织、运作、监控和评价等重要职能,起引领和驱动作用;研究生作为协同育人的参与者和作用对象,是开展协同育人不可或缺的利益主体;导师作为另一个重要参与主体,在指导研究生做好实践方案、提供理论指导、解答实践中的理论和现实问题等方面具有不可代替的作用;基层单位部门作为地方政府的重要组成部分,为研究生提供实践工作的岗位,并指导实践工作;企事业单位在协同育人项目中也有自身的利益诉求,如借助高校知识和能力解决特定的技术问题,开展特定的专业性工作等。因此,六个主要参与方既分工明确,又相互配合,形成“二元驱动、四方参与”协同育人模式(见图1)。

图1 “二元驱动、四方参与”协同育人模式

2.运行机制

(1)选拔机制。遵循“公平、公正、公开”的原则,采取研究生“个人申请、导师推荐、二级学院党委初审、校党委研究生工作部审核和市委组织部择优聘用”的方式选拔对象。要求参与者须是全日制博士研究生或硕士研究生,在校学习满一年,思想表现和学习成绩良好。选拔时,突出发挥学科专业优势制订个人实践计划,将学位论文工作与实践活动挂钩者可获优先考虑。

(2)责任机制。《工作方案》是“广海-湛组”协同育人责任机制的规范性文件。广东海洋大学党委研究生工作部和中共湛江市委组织部两个合作主体是组织管理协调中心。校党委研究生工作部承担着“负责学校研究生教育”、“参与研究并制订学校研究生教育发展的中长期规划”、“加强研究生教师队伍及管理干部队伍的建设”等工作职责[10],深化培养机制改革和提高研究生培养质量是研工部的中心工作,研工部也是协同育人的直接发起者和全程组织管理协调者。中共湛江市委组织部是“二元驱动”的另一个驱动中心,主要负责组织、协调研究生实践岗位,对研究生实践活动作指导、监督和评价。导师、研究生的责任则由“研究生社会实践管理办法”等学校管理规范来规定,研究生必须按照相关规范开展实践工作,导师须对研究生的实践作出必要的指导、督促和管理。基层单位和企事业单位则是研究生开展实践活动的具体单位,它们的职责是派出具有责任感和业务能力强的人员担任岗位指导工作,按照本单位工作人员的要求对研究生进行考勤管理。

(3)激励机制。“人们奋斗追求的一切,都同他们的利益有关”[11],良好的激励机制是“广海-湛组”协同育人模式得以顺利运转的重要因素。如前文所述,六个主要参与方均有着特定的利益诉求,在此分析研究生这个协同育人的主体和对象的激励问题。①研究生能够主动报名参与的主要动力来自 “自我现实”的动机,研究生预期可通过活动提高对社会实际的感性认知,为日后职业生涯作准备。②高校与地方均对参加实践活动的研究生给予经济补助,如学校发给每位挂职锻炼研究生600元/月的补助,挂职单位也给予必要的通讯、交通费补贴,并解决食宿问题。③精神激励,完成挂职锻炼任务的研究生可获得社会实践素质分,可作为评优和评选各类奖学金条件之一。此外,还发给学校和市委组织部联合签署的“研究生社会实践证书”。

(4)评价机制。根据《工作方案》,合作方为协同育人项目制订了一套完整的评价机制。研究生在实践中期,由两个“动力主体”组织走访实践活动点,了解研究生的实际工作表现。每批活动结束后,由实践活动单位、基层组织部门、市委组织部分别对研究生工作表现给出鉴定意见,填写“社会实践活动鉴定表”,并放入研究生个人档案。参加实践活动的研究生需提交工作总结、日记和政策建议论文。学校会同市委组织部根据研究生工作表现、撰写工作总结、政策建议和单位鉴定意见等,评选“研究生社会实践先进个人”并联合表彰。每批实践活动结束后,将研究生在实践期间撰写的工作总结、政策论文等汇编成册,除了发给相关单位、部门外,还通过《海大研究生报》、宣传栏、经验介绍会等渠道进行交流和推广。

四、“广海-湛组”协同育人的主要成效

三年来,双方合作共选派了三批60多名研究生参加挂职锻炼,有三个研究生党支部与地方基层党支部开展结对共建活动,还有大批研究生在导师的带领下参与到地方政府部门政策调研等实际工作中,“广海-湛组”协同育人模式取得了良好成效,得到参与各方和社会的高度认可和评价。

1.有效提升了研究生的综合素质和能力

研究生通过参与协同育人活动,深入基层、了解社会,感受到基层单位及群众对科技、知识、人才的尊重和渴望,增强了社会责任意识,坚定了立志成长成才服务社会的决心。通过党支部结对共建活动,领略到基层党员干部勤勉务实的作风。通过挂职锻炼,研究生除了完成大量规定岗位任务外,还结合实践工作写成理论联系实际的学术论文50多篇,涉及湛江市社会、经济、产业和政府改革等领域,有些论文被挂职单位采纳,有些在国内核心期刊上发表。一些研究生结合实践活动开展学位论文工作,被评为优秀学位论文。一些研究生被评为省级、校级优秀研究生。

2.为地方经济建设和社会发展服务

自20世纪初期,“威斯康星思想”提出“为社会提供直接服务”作为大学的第三职能,高校与地方的“共生关系”已得到社会的普遍认可[12],“广海-湛组”协同育人亮点之一就是服务地方经济和社会发展。在实践中,以科技服务、技术推广和国情社情民情教育为载体与地方党支部结对共建,组建研究生科技服务团赴地方开展与海洋渔业、农业、工业等相关领域的科技推广、技术应用、技术培训等工作,协助解决种(养)植(殖)户在生产中遇到的实际技术问题,积极为地方经济建设和社会发展服务。例如,水产学院研究生党支部与雷州市流沙村党支部开展以南珠产业发展调研为主题的支部共建活动,深入调查流沙湾珍珠产业,寻找破解制约当地珍珠产业发展的良策;农学院研究生党支部与徐闻县城北乡党支部开展以外运蔬菜产业发展现状及提升策略为主题的共建活动,对当地外运蔬菜产业发展提出良好的对策建议;经济管理学院研究生党支部与坡头区坡头镇前进村党支部以“助力前进村经济发展,共创服务型党支部”为主题开展共建活动,深入调研当地村域经济,助推前进村的新农村建设。研究生在导师带领下,参与完成了《湛江市热带亚热带水果蔬菜产业发展规划(2015-2020年)》《湛江市产业与产业园区规划》《徐闻海洋经济区发展规划》等,为“助力湛江五年崛起”服务地方社会经济发展贡献力量。

3.拓展高校培育实践创新型人才的途径

“广海-湛组”协同育人项目的深入开展,成为高校与地方政府、企事业单位合作沟通的良好桥梁,为高校培养实践创新型人才拓展了途径。研究生充分利用所掌握的理论和专业知识创造性地开展工作,受到了各合作方的高度评价和社会认可,使接收研究生实践的基层单位数量由最初的14个增加到56个。“广海-湛组”协同育人项目的品牌和声誉效应,使得合作单位突破了市委组织部门“直管”的界线,向部分事业单位(如湛江日报社)、大型上市公司(如国联水产)等单位扩展,有效地拓展和深化了高校与地方协同培育创新型人才的途径。

五、结论和讨论

1.结论

“二元驱动、四方参与”协同育人模式经过三年多的实践和探索,取得了初步成效。①该模式很好地回答了我党在新的历史时期“培养什么人”和“如何培养人”这一根本性问题。研究生通过亲身实践,亲历体验,将所学的理论与实践相结合,加深他们对社会现象和事物的认识和理解,不断提高运用马克思主义立场、观点、方法分析和解决问题的能力,使社会主义核心价值观更好地进入头脑,成为他们的价值评判标准。②在我国全面深化改革的历史背景下,地方党委部门站在人才培养的战略高度,协同高等学校共同以提高人才培养质量为使命开展协同育人,让研究生在实践中受教育、长才干、作贡献,为培养德才兼备的高级专门人才走出一条切实可行的路径。③对高校开放办学、服务社会、提高人才培养水平等方面具有重要的理论和现实意义。

2.讨论

(1)如何建立高校、政府和企业行之有效的协同机制,是开展协同育人的基础,同时也是难点。协同育人是近年的新热点,在提高人才培养质量方面的重要性毋庸置疑。但如何发挥各方积极性,解决目前存在的政府职能缺位、企业追求经济利益与高校协同育人积极性不高等现实问题[13],建立行之有效的协同机制和模式,是开展校地协同育人的重点和难点。本文“二元驱动、四方参与”协同育人模式显然是成功的案例之一。成功的主要因素在于,①很好地解决了开展协同育人工作的动力问题,“二元驱动”不仅是协同机制起主导(主动)作用的内核和动力主体,而且能将四方有机联合起来,使各方做到分工明确协调有序。②较好地解决了协同育人模式持续运行的保障、约束机制。该模式除了合作各方具有良好的合作愿景外,高校与地方政府“校地联席会议制度”这个更高层级协同机制更是有效运作的充分保障。③该模式的六个主要参与方在协同育人工作中的利益诉求都能够得到充分的表达,都有自身积极参与的内在愿景。

(2)如何提高协同育人的效果,或者说,如何将育人指针更精准地指向实践创新能力和社会主义核心价值观等方面的培养上,是开展协同育人的重点和核心。①实践创新能力和社会主义核心价值观的培养,除了经过系统的理论学习外,还必须走出校门,在实际工作中去锻炼、去体验,而不是在学校图书馆翻阅书本寻找标准答案。②在实际工作中如何有效提高则要做好充分准备和科学安排。实践创新能力包含对已有知识和技能的运用以及创新意识、创新思维和创新技能等方面的综合素质。社会主义核心价值观是人们的主观意识,也是主观对客观认识的反映。因此,在编制实践工作方案时,就要高屋建瓴,以社会主义核心价值体系和实践创新能力培养的理论为指导,明确目标,落实任务。③制定科学的总结评价机制。对于如何有效地提高实践效果,需要有针对性地作出安排,在实践进程中及时指导,项目完成后及时总结和推广。根据我们的实践,将研究生思想政治教育、党建工作、专业(生产)实践融合到研究生社会实践项目中,完善社会实践管理办法,充分做好协同各方的沟通工作,做好选派、检查、鉴定、总结和表彰等工作,不失为行之有效的好办法。

(3)如何有效解决协同育人过程中的一些实际困难和问题,是深入开展协同育人工作的基本条件和重要保障。①时间安排问题,实践单位一般要求研究生在岗工作时间3~6个月,而不管是3年制学术型研究生还是2年制专业学位研究生,基于实验室工作和课题研究等原因,导师一般只给予研究生3个月的实践时间,这就需要合作各方有效协调。②实践单位的工作、生活条件各不相同,需要做好研究生的思想工作。与市区的单位相比,一些基层单位生活条件艰苦、交通不便、补助较少,研究生之间往往会相互比较利益得失,甚至出现个别研究生刚到基层单位报到后就产生不稳定情绪,甚至要求退出的情况。因此,合作各方做好联络、跟踪、引导工作十分必要。③研究生参加实践活动的动机多样化,如欲通过实践扩展人脉关系以考取公务员等。因此,需要加强岗前培训工作,让研究生充分认识到实践环节是提高个人综合素质、能力的重要途径和难得机会,须好好珍惜。

[1]何根海,谭甲文.基于校地合作的应用型本科人才培养的改革与实践[J].中国高教研究,2011(4):61-63.

[2]教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见[J].中国高等教育,2012(11):20-24.

[3]杜扬.创造性实践能力的培养是高等教育的根本任务[J].教育探索,2009(3):8-9.

[4]陈学飞.质量是研究生教育的生命线——北京大学高等教育学科研究生培养的工作报告[J].现代大学教育,2002(4):13-16.

[5]赵建华.大学生实践能力的结构分析[J].江苏高教,2009 (4):88-90.

[6]邓光,傅伟.大学生实践创新能力的内涵及其构成[J].教育理论与实践,2011(34):4-5.

[7]冯斌,王怡,郑小林,等.研究生创新实践能力培育复合平台的构建研究——以重庆大学为例[J].学位与研究生教育,2013(1):22-26.

[8]李辉.大学生创新能力培养中的创新实践教育平台建设[J].中国大学教学,2013(9):83-85.

[9]余华东.大学生创新能力的构成要素探究[J].太原师范学院学报:社会科学版,2011(3):116-121.

[10]广东海洋大学.广东海洋大学党委研究生工作部工作职责[EB/OL].http://yjs.gdou.edu.cn/main/news/intorpage.aspx?no=89b72842-464e-464e-82fb-ace4b9756710&pId=9.

[11]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956:82-83.

[12]程肇基.地方高校与区域经济共生发展的理论探索[J].教师教育研究,2013(5):6-10.

[13]崔玉祥,靳晨,朱超云.校企合作协同培养工程人才的机制新探[J].黑龙江高教研究,2014(4):100-103.

(责任编辑周玉清)

陈汉能,广东海洋大学党委研究生工作部副部长,副研究员,湛江524088;秦小明,广东海洋大学研究生处处长,教授,湛江524088;林宇,广东海洋大学组织部部长,助理研究员,湛江524088。

广东省学位与研究生教育改革2013年项目“高校与地方协同培养研究生实践创新能力的探索”(编号:2013JGXM-MS39)