学术型研究生培养环境调查与分析

2015-08-24张万红

巩 亮 张万红 李 卿

学术型研究生培养环境调查与分析

巩亮张万红李卿

通过对我国学术型研究生的调查发现,教师榜样作用、正向学术激励、早期参与科研、向内探寻设想、教授研究工具、人际互动体验、多种研究方法等七个维度的培养环境与研究生研究兴趣呈显著的正相关关系。我国“985工程”高校和“211工程”高校与美国高校相比,在教师榜样作用、正向学术激励、向内探寻设想等方面有很大差距。两类高校在教授研究工具方面也存在忽视学生研究水平的问题。分析了上述差距产生的原因,提出了相应的对策建议。

培养环境;学术型研究生;研究兴趣;研究生教育

研究生个体是培养过程中最活跃、最具潜力的因素,提高学术型研究生教育质量需要充分激发研究生的研究兴趣。《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)》中指出,“激发学生的好奇心,培养学生的兴趣爱好,营造独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境。”

什么样的培养环境有助于激发研究生的研究兴趣?我国学术型研究生的培养环境现状如何?从文献检索的情况来看,国内尚缺乏研究生研究兴趣影响因素的实证研究,对培养环境的研究也多关注环境是否能提高创新能力,很少提及研究生个体的研究兴趣[1-4]。

因此,本研究将以国外相关理论为基础,探索我国培养环境与研究生个体研究兴趣之间的关系;通过对我国培养环境的调研,对比国外高校的研究结果,分析存在的问题,提出完善培养环境的对策建议。

一、理论框架与研究问题

1.理论框架

培养环境理论(Research Training Environment,RTE)由美国马里兰大学的Gelso提出,旨在分析影响研究生研究兴趣及科研产出的环境因素。该理论将培养环境界定为“培养项目中,所有影响研究生科学研究态度的外力因素”,并将其分为10个维度[5]:

(1)教师的榜样作用,即教师的科研态度与科研投入。

(2)正向学术激励,包括物质激励(如提供电脑等设备)与人际导向激励(如导师对学生研究兴趣的关注和支持)。相比而言,人际导向激励往往比物质激励对研究生更加有效。

(3)早期参与科研,指研究生应在培养初期就参与适合其学术水平的研究活动。

(4)容忍研究瑕疵,指导师和培养单位应适当容忍学生的研究瑕疵,引导学生不必苛求研究尽善尽美。这样会缓解学生必须做出完美研究的心理压力,促进学生从事科研活动。

(5)向内探寻设想,即鼓励学生根据对事物的观察及好奇心,思考自己想要研究的问题。这种“向内”寻找,会使学生的研究热情与投入程度大大提高。

(6)教授统计工具,指统计工具的讲授应与学生的研究实践紧密联系,帮助学生学会灵活使用统计工具进行研究设计。

(7)人际互动体验,指研究团队内部或师生间思维碰撞与相互激励的互动关系。

(8)多种研究方法,指传授多种不同类别的研究方法,以帮助学生选取最适合研究问题的研究方法。

(9)科研结合实践,即向学生展示科研与实践的相互促进效果。这样做可大大提升研究生的研究兴趣。

(10)实践应用研究,即学生应在实习阶段学会如何使用所学理论及研究方法帮助所在组织提高工作绩效。虽然这些内容不一定能促进研究生的研究兴趣和研究能力,但是却有可能促进他们在工作后的科研产出。

2.培养环境实证研究评述

(1)培养环境测量工具的开发与修订。在RTE理论框架的基础上,Royalty和Gelso等学者开发了培养环境量表(RTES)[6]。因为在进入实习环节之前,很少有学生有机会接触“实践应用研究”维度所涉及的情境,难以填写有关问题,所以RTES在编制时只包括RTE理论中的前9个维度。此后,Gelso与Kahn等学者又对RTES进行了修订与缩减,形成了54个题项的修订版培养环境量表(RTES-R)[7]与简版培养环境量表(RTES-R-S)[8]。

(2)培养环境对研究态度及科研产出的影响。对培养环境效果的实证研究主要可分为两类。一类将培养环境作为整体,研究其与研究态度(包括研究兴趣和研究产出预期)、研究自我效能(即研究自信心)以及科研产出的关系。此类研究中,绝大多数都支持培养环境可以正向促进研究态度、研究自我效能以及科研产出[9]。

另一类分析培养环境不同维度对上述结果变量的影响效果,而研究结论存在差异。如Gelso等学者的研究结果显示9个维度的培养环境均能促进研究兴趣的发展[7];而根据Deemer的研究结果,研究生的研究兴趣仅与“正向学术激励”、“容忍研究瑕疵”、“人际互动体验”三个维度的相关达到显著水平[10]。

3.研究问题的提出

Gelso基于心理学研究生提出的培养环境正向促进研究兴趣的结论是否适用于我国的学术型研究生?是否可以引入RTE理论对我国高校的培养环境进行量化评价?国内“985工程”建设高校和“211工程”高校(以下分别简称为“985工程”高校和“211工程”高校)与国外高校相比,培养环境如何?基于对这些问题的思考,我们提出以下两个研究问题:

(1)培养环境总体及各维度与国内研究生的研究兴趣的关系如何?

(2)“985工程”高校或“211工程”高校与国外高校相比,培养环境是否存在差异?

为此,本研究将结合国内理学、工学、管理学等学科研究生的实际情况,修订培养环境的测量工具。通过相关分析,探索培养环境各维度与国内研究生个体研究兴趣的关系;在与国外高校调研结果比较的基础上,分析国内培养环境存在的问题,提出完善培养环境的对策建议。

二、研究方法

1.研究工具

(1)培养环境量表。采用Kahn等学者修订的简版培养环境量表(RTES-R-S),原始问卷共18题,分为9个维度,每一个维度包含1个正向计分题,1个负向计分题。问卷采用5点量表评价,正向计分题从“非常不同意”到“非常同意”依次计1~5分;反向计分题从“非常不同意”到“非常同意”依次计5~1分。因为原问卷主要是针对心理学研究生开发的,有些题项不适用于其他学科,所以在使用前根据国情和测量学科的情况对问卷进行了修订。剔除了涉及心理咨询的“科研结合实践”维度。另外,一些学科不以统计作为研究工具,因此将“统计课程”替换为“研究工具类课程”,将“教授统计工具”维度更改为“教授研究工具”。修订后的培养环境问卷包括8个维度,在本研究中该问卷的Cronbach’s α信度为0.75。

(2)研究兴趣问卷。采用Bishop等人开发的研究兴趣问卷(IRQ)测量个体的研究兴趣。原问卷共16个项目,用于测量个体对各研究活动(如做文献综述、设计研究、讨论学术发现等)的参与兴趣。采用5点量表评价,从“非常不感兴趣”到“非常感兴趣”依次计1~5分[11]。考虑到被调查学生学科的差异,删除了“进行现场心理辅导实践的研究”一题,将“学习一门统计课程”改为“学习一门研究工具课程”。修改后的问卷共15题,在本研究中Cronbach’s α信度为0.89。

2.数据获取与调查对象的分布

选取理学、工学以及管理学的学术型研究生作为被试,通过纸质问卷结合网络问卷发放获取不同学校的数据。纸质问卷主要通过研究团队联系研究生,采取滚雪球方式发放。网络问卷主要通过在研究类论坛(如小木虫、人大经济论坛)发帖,悬赏招募被试,进入问卷调研网站填答问卷。通过设置重复题及问卷填答时间等筛选无效问卷,控制问卷回收质量。剔除无效问卷后,采用SPSS20.0对数据进行录入及分析。共发放纸质和电子版问卷483份,剔除信息缺失和无效的问卷后,有效收回问卷为412份,有效回收率为85.3%。样本分布情况如表1所示。

表1 调查对象的基本信息情况(有效样本数N=412)

三、调查结果与分析

1.培养环境总体情况

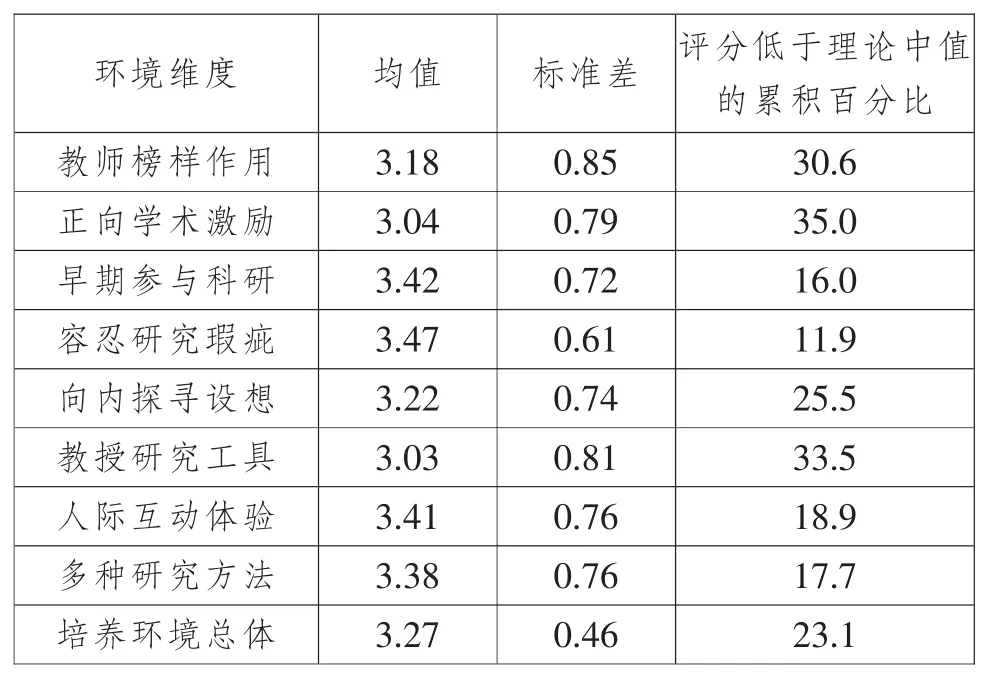

表2是对我国培养环境的描述性统计。从统计结果可以看出,培养环境总体水平的均值为3.27,略高于理论均值3,其中23.1%的研究生认为培养环境总体趋于消极状态(其评分低于理论均值3),说明培养环境总体不容乐观。

从各个维度来看,“正向学术激励”、“教授研究工具”两个维度的评分较低,仅有3.04和3.03分,刚刚超出理论均值。相关题项“大部分教师似乎并不关心学生是否对研究感兴趣”的得分为3.40,说明一些教师忽视研究生的科研兴趣;而“在学习研究工具类课程时,老师并没有按学生的研究水平进行教授”一题的得分达到了3.30,说明部分教师在研究工具类课程的教学方面,忽视了学生的研究水平,在教学效果方面亟待提高。

2.培养环境及各维度与研究兴趣之间的关系

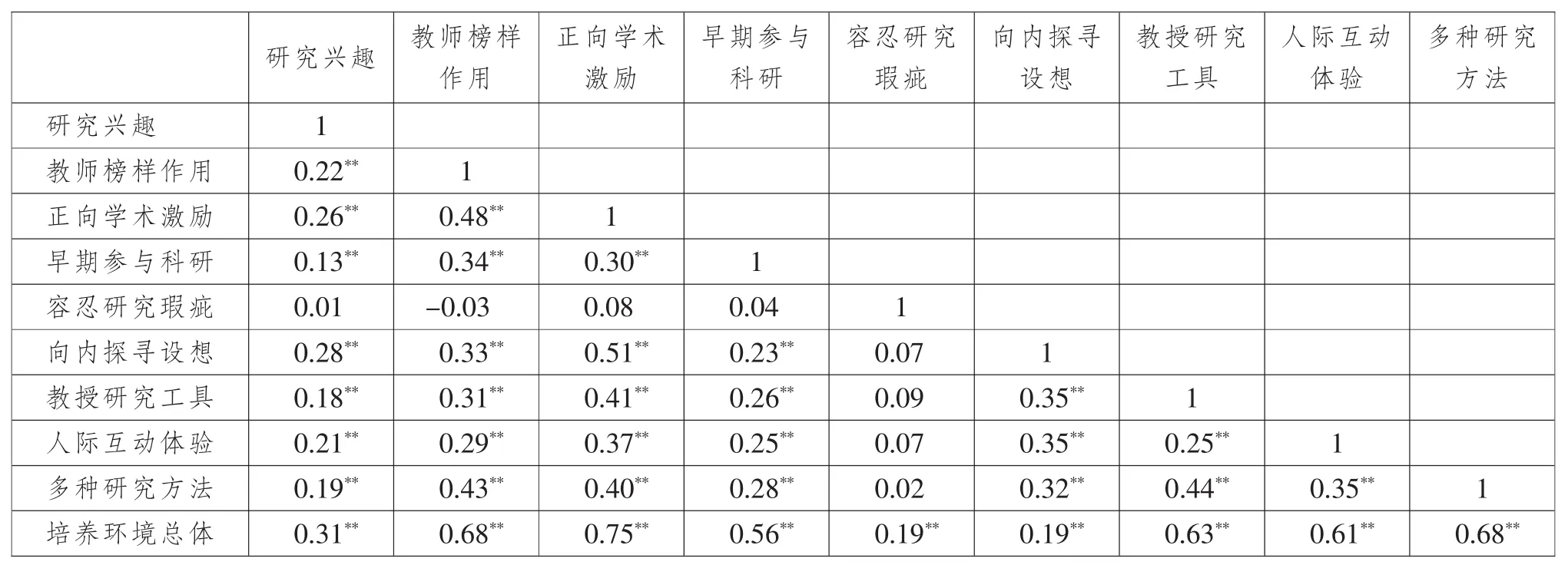

根据RTE理论,培养环境各维度的改善应促进研究生研究兴趣的提升,两组变量间应为正相关关系。但相关研究显示,只有部分研究的数据结果支持这一假设。培养环境各维度与国内研究生研究兴趣的关系如何?本研究以积差相关系数的显著性检验来分析培养环境及各维度与研究兴趣之间的关系。

表2 我国培养环境的描述性统计

表3的数据表明,培养环境总体与研究兴趣呈显著正相关关系,相关系数为0.31。各维度方面,除“容忍研究瑕疵”外的其他维度均与研究兴趣呈显著正相关关系。其中,“向内探寻设想”、“正向学术激励”两个维度与研究兴趣的相关系数较大,分别为0.28和0.26。这表明RTE理论对我国研究生群体基本适用,其中“向内探寻设想”、“正向学术激励”是影响学生研究兴趣的重要方面。

表3 培养环境各维度与研究兴趣的相关分析

与国外研究结果不同的是,“容忍研究瑕疵”与研究兴趣的相关性未达显著水平,这可能与研究生完美主义倾向的差异有关。RTE理论认为,多数研究生具有完美主义倾向,“容忍研究瑕疵”缓解了学生必须做出完美研究的心理压力,因而会促进学生的研究兴趣。但国内的相关研究显示,我国的研究生在完美主义人格特质方面的得分在理论均值附近,并没有明显的完美主义倾向[12-14]。所以,“容忍研究瑕疵”对我国研究生研究兴趣的作用不明显。

3.中美高校培养环境差异分析

基于可行性的角度考虑,我们选取测量工具同为简版培养环境量表(RTES-R-S)的一份实证研究[10]与本研究的数据进行比较,来分析“985高校”工程、“211高校”工程与国外高校培养环境的差异。该研究的调查对象为217名美国心理学会学位培养项目的心理学研究生。

采用PEMS3.2统计软件中的两样本均数比较功能,利用两项研究的均值、标准差以及有效样本数,进行独立样本T检验分析。为了更好地比较各维度差异,本研究还引入了差异类效应量Cohen’d来比较差异的大小。根据Cohen的测定标准,d=0.2、d=0.5、d=0.8分别对应于小、中、大的差异水平[15]。

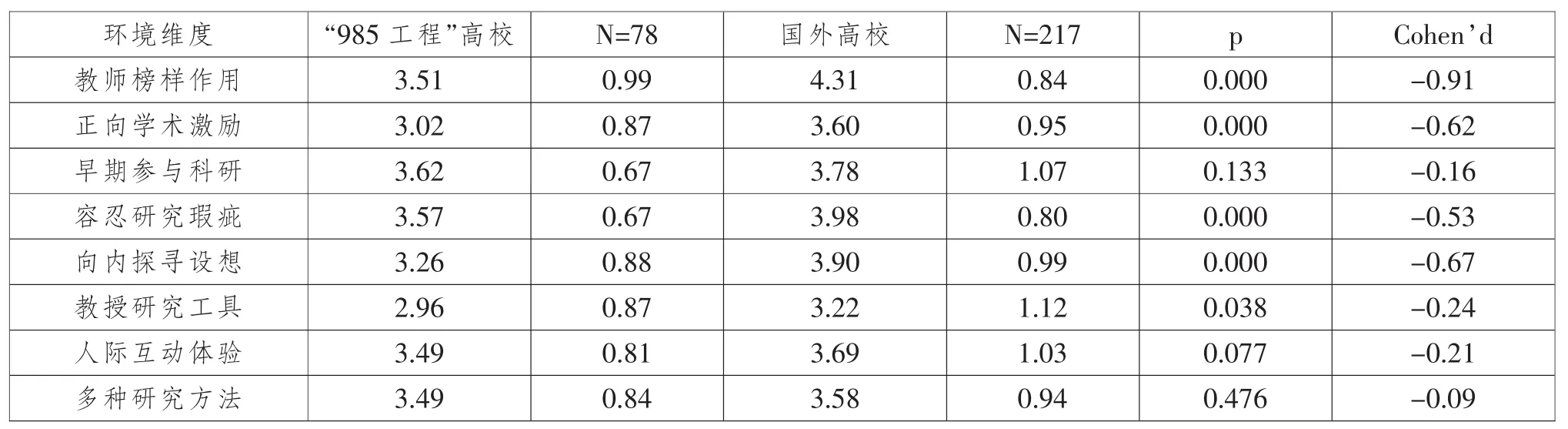

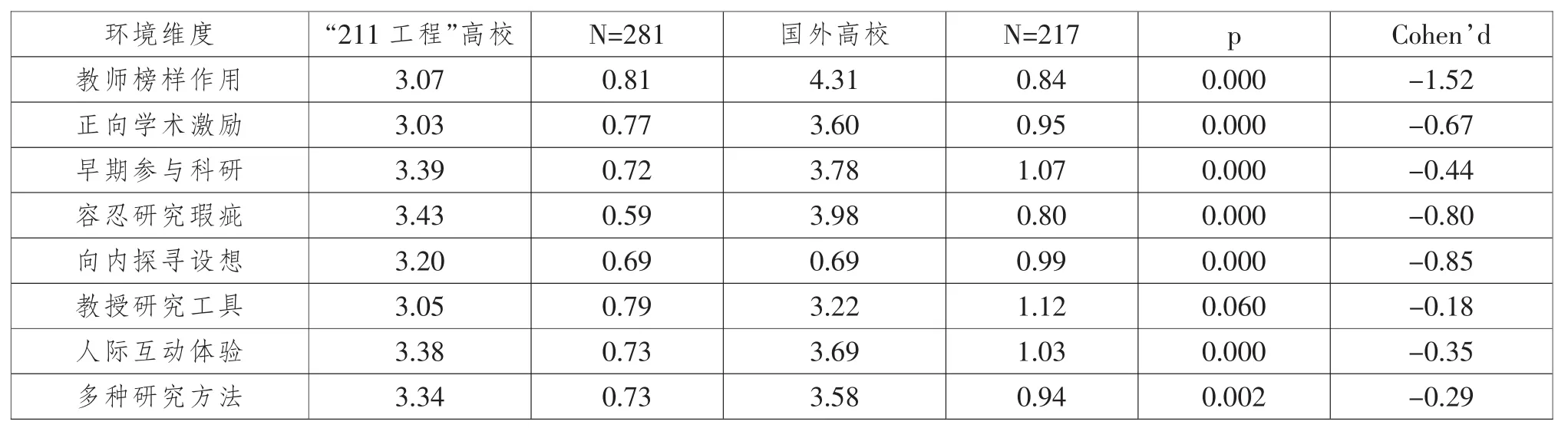

表4和表5的数据结果表明,“985工程”高校和“211工程”高校的培养环境各维度普遍低于美国高校。其中“985高校”工程培养环境中,“教师榜样作用”、“正向学术激励”、“向内探寻设想”、“教授研究工具”、“容忍研究瑕疵”等5个维度与美国高校的差异均达显著水平;而“211工程”高校除“教授研究工具”维度外的7个维度与美国高校的差异均达到了显著水平。从差异大小方面来看,“985工程”高校、“211工程”高校与美国高校在“教师榜样作用”、“向内探求设想”、“正向学术激励”、“容忍研究瑕疵”四个维度的效应量均达到了中等以上水平。由于“容忍研究瑕疵”维度与研究生研究兴趣的相关未达显著水平,在此不作讨论。下面对其他三个维度的差异进行重点分析。

(1)“教师榜样作用”。“教师榜样作用”维度的差异最为突出。“985工程”高校、“211工程”高校与美国高校的差异效应量分别达到了0.91和1.52,均达到了0.8以上的较大差异水平,说明学生感受到的教师榜样作用与美国高校还有很大差距。这一维度的差异可能与四个方面的原因有关。

首先是教师科研动机的差异。国内不少高校教师的科研动机中,受职称评聘和科研奖励政策等影响的外在动机较强,而科研兴趣和科研成就感等内在动机不足[16]。美国高校教师的科研动机中对科研本身感兴趣的内在动机较强,对科研的兴趣与热情更高也更具持续性[17]。研究中的数据也证实了这一点,调查结果显示,23.1%(“985工程”高校)和37.4%(“211工程”高校)的研究生认为本学院的教师对研究不是很感兴趣。教师自身的科研兴趣与科研热情通过与研究生的交流对学生产生榜样作用,影响学生的研究兴趣。

其次是科研能力的差异。由于科研条件相对优越,美国高校能招聘到更多科研能力强的教师。这些教师能在顶级期刊上发表高质量研究成果或主持高水平科研项目,其科研投入往往能得到有效的回报。这促进了教师的科研兴趣与热情,因而科研榜样作用也更强。

表4 “985工程”高校与美国高校在培养环境上的差异

表5 “211工程”高校与美国高校在培养环境上的差异

第三是学术氛围的不同。美国高校教师间、师生间信任度高,教师间容易形成合著论文、合作科研的合作关系,也造就了开放的学术氛围;学生从中也可以感受到科研探讨、思维碰撞所带来的乐趣。而我国不少高校为了激励教师多出科研成果,设置的一些考评制度却往往强调竞争、抑制合作,容易使院系内同一领域教师之间相互防范,降低学术研讨与学术合作意愿,不利于院系内开放型学术氛围的培育。学生感受到科研探讨与学术交流的种种阻碍,从而降低了科研兴趣。

第四是研讨交流机会的差异。除了参加学术会议以及导师的定期指导外,国内研究生与教师之间的研讨交流机会较少。而美国高校中,师生共同研讨科研的机会除前述形式外,还包括教师主持的专题学术沙龙(可获学分的研究生课程)以及教师间定期的餐间研讨。同时,美国高校的研究生课程中更注重研究方法与科研问题的研讨,很多课程中都有在教师指导下研读文献、研讨经典论文的环节。与教师间研讨机会的增多,促进了研究生与导师关于科研问题的交流,增进了学生对教师榜样作用的感知。

(2)“向内探求设想”。“向内探求设想”也是“985工程”高校和“211工程”高校研究培养环境中的突出问题。本研究中,这一问题集中体现在导师的沟通方式方面。34.6%(“985工程”高校)和32.0%(“211工程”高校)的研究生认为“学生们觉得在接受老师指导的过程中,学生个人的研究设想常受贬抑,以至于完成时的项目与学生的最初设想相去甚远”。这说明我国不少导师在指导研究时对学生不够尊重,使学生感到学术方面的不平等,师生之间欠缺畅所欲言的讨论氛围,抑制了学生的研究兴趣。这也证实了刘超等人对我国导师指导模式的研究结果:我国研究生在学校中感受到了更多的来自师长的“苛责”对待[18]。

(3)“正向学术激励”。“正向学术激励”是“985工程”高校和“211工程”高校研究培养环境的另一个主要缺陷。本研究中,53.8%(“985工程”高校)和48.0%(“211工程”高校)的研究生认为教师似乎并不关心学生是否对研究感兴趣。这说明我国很多教师缺乏对研究生科研兴趣的关注与鼓励,忽视人际导向激励。从侧面印证了我国导师指导偏向于控制性指导风格,相对忽视支持性指导风格的研究结果[19]。

除上述问题外,“985工程”高校和“211工程”高校在“教授研究工具维度”上的得分很低,均在理论均值附近,也应予以关注。调查数据显示,50.0%(“985工程”高校)和42.7%(“211工程”高校)的研究生认为“在学习研究工具类课程时,老师并没有按学生的研究水平进行教授”,说明研究工具类课程的教授存在较为严重的问题。

四、对策建议

根据本研究的调研结果,Gelso提出的培养环境理论(RTE理论)在我国研究生群体中基本适用。高校可以采用培养环境的测量工具对本校的培养环境进行调查,以发现问题,制定相应的改进策略。

中美高校培养环境的差异分析显示,我国的“985工程”高校和“211工程”高校在“教师榜样作用”、“向内探求设想”、“正向学术激励”等维度上均显著低于美国高校,且达到了中等以上的差异水平。另外,调查结果还显示“教授研究工具”维度存在较为严重的问题。以下将结合前文对我国培养环境的分析,针对这些方面提出改进建议。

1.提升“教师榜样作用”

内在动机、科研能力、学术氛围、师生研讨机会是影响教师榜样作用的四个主要因素,高校可以从新教师招聘、现有教师培训、学术氛围营造以及增加研讨机会四方面进行改进,提升教师榜样作用。

(1)优化选聘方法,加强对科研动机的考察。教师科研的内在动机在很大程度上影响着研究生感受到的“教师榜样作用”。因此,在聘任新教师时,高校应从科研能力与科研动机两个方面进行考察。科研能力的考察各高校已有成熟的方法,不再赘述。对科研动机的考察可以引入人力资源管理领域的行为面试法。通过与应聘者交流其选择读博的经历,曾经面临的科研难题及克服困难的历程,让应聘者详细解释自己当时的感受、想法、采取的行动以及结果,判断其是否对科研本身感兴趣,以聘用内在动机较强,真正热爱学术的青年教师。

(2)借助校际交流,提升教师科研能力。高校可以采用“请进来,走出去”的方法,借助校际科研交流活动,提升教师科研能力。“请进来”是指院系通过知名高校毕业的新教师邀请其导师或所在院校的知名学者前来做演讲或授课,对本校教师正在进行的科研课题进行评点,提出建议。“走出去”是指采取访问学者或博士后的方式,选派教师进入知名高校的科研团队中参与科研项目,学习研究方法,研讨科研课题,提升研究水平。

(3)调整考评方式,营造信任、开放的学术氛围。很多高校为了激励教师多出高水平科研成果所制定的考评制度,往往强调竞争、抑制合作。因此,高校应调整科研绩效考评制度,以促进教师间的合作,营造教师之间相互信任、彼此合作的学术氛围。比如认可合著论文除第一作者之外其他作者的工作,强化科研团队集体考核,适当弱化个人考核。

(4)开设研讨型课程,增加师生间的学术交流机会。国内高校师生间的科研探讨往往局限于导师指导;师生共同参与的学术沙龙、学术研讨会、学术座谈等学术交流活动偏少;研究生课程讲授多研讨少。这导致师生间科研交流不充分,降低了教师的榜样作用。

院系可以设置某一主题的研讨性选修课程,由学术兴趣相同的多位教师轮流主持,设置任务让学生研读前沿性论文,研讨研究设想;也可以设置介绍研究方法为主题的研究生选修课程,由掌握不同研究方法的多位教师介绍其熟悉的研究方法及研究实例,帮助学生了解教师的研究专长,增进师生之间的交流,树立教师榜样。

2.改善“向内探求设想”

指导学生向内探求研究设想,帮助学生发现其真正感兴趣的问题,提高研究生科研热情和投入程度,应该是导师指导工作的努力方向。导师可以从引发兴趣、鼓励兴趣两方面采取措施,促进研究生向内探求研究设想。

(1)使用“强迫入门”法,引发学生的研究兴趣。很多研究生在读研之初,对所研究领域没有明确的研究兴趣。一份研究生学习情况的研究显示,不经常去实验室的原因中,45.5%的学生认为“不知去实验室做什么”[20]。因此,如何将学生带入感兴趣的研究领域是导师培养学生的关键。

对此问题,可采用王明星老师提出的“强迫入门”法:在学生入学伊始,给学生一或两个具体的研究实例,或是指导他们完成一个完整的观测实验,或是运行一个具体的模型进行一个实例模拟。让学生在实践中体会他们需要什么,学会提问题、并在请教老师和阅读资料中寻找答案,以此帮助学生产生一个明确的科学研究目标[21]。

(2)借鉴赏识教育,鼓励学生的研究兴趣。无论研究生提出的研究设想与导师的是否一致,只要是学生通过积极思考后提出的,导师都应该以赏识教育的态度予以对待。

一方面是承认差异。与学生相比,导师在学识和对研究问题的把握上都具有明显优势。在对学生设想进行评价时,应参照研究生的认知水平对其进行评价:鼓励其设想中的可取之处,指出其设想中可以进一步完善的地方。

另一方面是允许犯错误。导师不应因为觉得学生提出的思想或方案不完善就有所贬抑,更不应越俎代庖,替学生进行研究设计。可以通过问问题,让学生自己发现设想中的不足之处;也可以介绍关于此类问题其他学者在论文中的做法,让学生在阅读与思考后,自己提出解决方案后再与导师讨论。通过与学生的交流,导师应引导学生在研究思路方面有所反思和提升,逐步建立研究兴趣与研究信心。

3.促进“正向学术激励”

对于研究生学术激励,国内研究生教育管理部门主要采取提供物质资源、激励创新的方法。RTE理论则认为,人际导向激励比物质激励更有效。依据这一思想,可以从支持与督促两方面采取措施[21],对研究生的学术行为进行激励。

一方面是支持措施。导师和研究生教育管理部门应关注并支持学生的研究兴趣,帮助学生解决研究过程中在研究方法、研究设备等方面存在的问题。比如,资助学生去研究生暑期学校学习研究方法,帮助学生获取本校难以查阅的文献、租借本校没有的实验设备。

另一方面是督促,要求学生定期汇报研究进展。吴价宝认为,大部分研究生具有较大的潜力,但同时也具有惰性[22]。因此导师应对学生的研究进展进行督促,教会学生制定科研任务的时间规划,并定期检查,这样不仅有利于学生刻苦努力,也有利于学生形成良好的科研习惯。

4.改善“教授研究工具”

研究技能的提升有赖于研究方法与工具的有效选择、相关方法与工具使用流程的掌握、使用经验的积累三个方面。因此,高校在研究方法及工具类课程设置上应该拉开差距,按照学术理解水平开设适合于不同学生群体的课程。

(1)增设介绍研究方法与工具的适用条件的导引类课程。院系可以开设研究方法导引类课程,使学生了解不同类别的研究问题,可以选择哪些研究方法与研究工具,并且介绍各种方法所需的研究条件。学生可以根据自己的研究问题,有针对性地深入学习研究方法及工具。

(2)采用研讨法,强化研究方法及工具类课程的授课效果。研究方法与工具的讲授应以学会使用为目的。可采用案例讨论的方法,结合应用某一研究工具的经典论文,教会学生读懂报告中研究设计、数据采集、数据分析、讨论及结论等研究环节。使学生从研究者角度深入了解研究工具的使用,让学生可以通过模仿前人研究,有效提高研究水平。

(3)设立解决具体操作问题的网上论坛或工作坊。在研究工具使用的过程中,研究者往往会遇到数据采集、分析等方方面面研究报告中难以提及的具体操作性问题,而这些问题往往是阻碍学生使用新学习的研究方法进行研究的难关。院系可以鼓励使用同种研究工具的学生和教师建立网上论坛或研究工作坊,为学生学习研究方法与工具创设有益的讨论环境,让学生感到自己不是孤军奋战。

[1]殷翔文.着力营造研究生创新能力培养的生态环境[J].中国高等教育,2005(18):9-10.

[2]王得忠,胡荣.研究生创新能力培养的环境因素分析[J].学位与研究生教育,2007(6):22-26.

[3]李俭川.研究生创新能力培养生态环境建设的探索与实践[J].学位与研究生教育,2010(8):31-35.

[4]李银国,朱方彬,李方伟,等.研究生开放性研究环境营造与协同创新能力培养[J].学位与研究生教育,2013(2):19-23.

[5]GELSO C J.On the making of a scientist-practioner:a theory of research training in professional psychology[J].Professional Psychology:Research and Practice,1993,24(4):468-476.

[6]ROYALTY G M,GELSO C J,MALLINCKRODT B,et al. The environment and the student in Counseling Psychology [J].The Counseling Psychologist,1986,14(1):9-30.

[7]GELSO C J,MALLINCKRODT B,JUDGE A B.Research training environment,attitudes toward research,and research self-efficacy:the revised Research Training Environment Scale[J].Counseling Psychologist,1996,24(2):304-322.

[8]KAHN J H,MILLER S A.Measuring global perceptions of the research training environment using a short form of the RTES-R[J].Measurement and Evaluation in Counseling and Development,2000,33(2):103-119.

[9]GELSO C J,BAUMANN E C,CHUI H T,et al.The making of a scientist-psychotherapist:the research training environment and the psychotherapist[J].Psychotherapy,2013,50 (2):139-149.

[10]DEEMER E D,MARTENS M P,HAASE R F,et al.Do mastery approach goals and research outcome expectations mediate the relationship between the research training environment and research interest?Test of a social cognitive model[J].Training and Education in Professional Psychology,2009,3(4):250-260.

[11]BISHOP R M,BIESCHKE K J.Applying social cognitive theory to interest in research among counseling psychology doctoral students:a path analysis[J].Journal of Counseling Psychology,1998,45(2):182-188.

[12]洪幼娟.硕士生完美主义与成就动机、社会适应的关系研究[J].华中师范大学研究生学报,2010(3):112-115.

[13]潘文敏.女研究生婚恋观与完美主义特质的关系研究[D].重庆:西南大学,2012.

[14]李飞.硕士研究生压力知觉、完美主义、状态—特质焦虑与睡眠质量的关系[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013.

[15]COHERN J.A power primer[J].Psychological Bulletin,1992,112(1):155-159.

[16]谢玉华,毛斑斑,张新燕.高校教师科研动机实证研究[J].高教探索,2014(4):156-159.

[17]DEEMER E D,MAHONEY K T,BALL J H.Research motives of faculty in academic STEM:measurement invariance of the Research Motivation Scale[J].Journal of Career Assessment,2011.

[18]刘超,付金梅.导师苛责式督导对研究生人际促进行为影响机制的探究[J].学位与研究生教育,2012(8):14-18.

[19]古继宝,王茜,吴剑琳.导师指导模式对研究生创造力的影响研究——基于内部-外部动机理论的分析[J].中国高教研究,2013(1):45-50.

[20]马强,蔡茂华,刘运春.当前硕士研究生学习情况调查及分析——广东省13所高校硕士研究生学习情况调查报告[J].高教探索,2013(2):95-98.

[21]蔡婷婷,周宁宁,舒文.严谨治学 诲人不倦——全国优秀博士学位论文导师谈博士生培养(上)[J].学位与研究生教育,2003(8):4-7.

[22]吴价宝.导师的学术心态、指导行为与绩效透视[J].学位与研究生教育,2002(4):34-35.

(责任编辑周玉清)

巩亮,中国矿业大学管理学院讲师,徐州221116;张万红,中国矿业大学校长助理,教授,徐州221116;李卿,中国矿业大学研究生院研究生工作办公室主任,讲师,徐州221116。

教育部人文社会科学研究青年基金项目“我国工学研究生学术活动影响机制研究——基于个体素质的视角”(编号:13YJC880021)