跨国贩毒网络对持续侦查的应对及其自身变化

2015-08-23卡洛莫斯利卡佳佩蒂特熊理思陈波

卡洛·莫斯利,卡佳·佩蒂特 著;熊理思,陈波 译

跨国贩毒网络对持续侦查的应对及其自身变化

卡洛·莫斯利,卡佳·佩蒂特 著;熊理思,陈波①熊理思(1982—),女,江西南昌人,华东政法大学博士研究生,上海市黄浦区人民法院审判员,主要研究方向为刑法学、刑事司法制度;陈 波(1985—),男,江苏连云港人,华东政法大学博士研究生,研究方向为刑事诉讼法学、刑事司法制度、犯罪学。本文系华东政法大学博士生海外调研项目阶段性成果。译

加拿大蒙特利尔地区贩毒网络经历了为期两年的刑事侦查,侦查活动破格地采取了“扣押但不逮捕”的策略:虽然在此期间共有11批毒品被警方扣押,直到侦查的最后阶段才对成员实施逮捕。该案例是研究犯罪网络在受到监控和打击时呈现变化的稀有样本。通过对侦查中截取到的电子通讯记录的编纂,贩毒网络得以复原。贩毒网络的通讯的变化说明贩毒网络的核心和关键连接点是多变而非静止,财产受到了极大限制。进而揭示出在遇到密集的执法活动时,犯罪网络是如何涣散并重组的。犯罪网络具有灵活性。这种灵活性特点也许可以揭示为什么采用密集管控手段容易失灵。

犯罪网络;社会网络分析;毒品走私;执法;关键连接点

与其他领域相比,犯罪学中的社会网络分析有所不同,但社会网络视角和研究方法日益融入“打击犯罪网络”研究。近年来(特别是在2001年“9·11事件”之后),这一领域的学者们已经意识到了网络研究的发轫。此类研究旨在为恐怖组织网络的研究发展新的研究方法,确立新的研究重点。而2001年9月以前对非恐怖犯罪网络的其他研究主要集中在有组织犯罪和公司犯罪领域。在斯帕罗(Sparrow)的号召下,犯罪网络(特别是其主要成员)的弱点开始受到大多数研究的重点关注。②Sparrow,Malcolm S.(1991a).“Network Vulnerabilities and Strategic Intelligence in Law Enforcement”,International Journal of Intelligence and Counter Intelligence 65:255-274;Sparrow,Malcolm S.(1991b).“The Application of Network Analysis to Criminal Intelligence:An Assessment of the Prospects”,Social Networks 13:251-274;Lupsha,Peter A.(1980).“Steps Toward a Strategic Analysis of Organized Crime”,Police Chief 47:36-38.

通过研究长期执法活动对犯罪网络的影响,本文探讨了犯罪网络的弱点,并且对关键(或核心)的连接点予以特别关注。对于犯罪网络控制的研究多于其对犯罪网络形塑的研究。基于对长期受到侦查的毒品走私网络的研究,我们对执法强度如何影响犯罪网络的结构以及内部运行进行了评估。

一、犯罪网络的弱点、打击和关键连接点

斯帕罗以前的有关犯罪网络弱点的研究意在通过先进的社会网络研究方法增强情报机构在执法工作中的敏感度。他的研究是对策略分析的进一步深入和发展,认为网络方法的价值在于指导人们如何从执法活动获得的大量数据中提取“有用的情报”。他的主要建议如下:(1)将集中度的研究用于鉴别犯罪网络的连接点,使得犯罪网络变得脆弱;(2)适用等价定理,以评估哪些网络成员最有可能取代那些已被清除的核心成员;(3)适用弱连接概念和测量分析法,更加有效地鉴别连接犯罪网络的非核心成员。

尽管斯帕罗引导读者寻找犯罪网络的弱点,但他并未真正识别犯罪网络内部的弱点。更准确地说,他是在建议通过操纵犯罪网络中看似重要的因素而进一步触发其弱点。斯帕罗的建议似乎在暗示应将执法介入作为犯罪网络出现弱点的前兆,这在他的第二个建议中表现得最为明显:分析网络中的等价或替代,意味着网络中心连接点已被移除。但斯帕罗并未关注犯罪网络如何应对执法控制。

犯罪网络中的一个关键连接点的清除并不一定导致犯罪网络的弱点加剧。在打击贩毒的执法活动中打击主要成员的策略根深蒂固,人们常常将“老大”视为犯罪网络的中流砥柱,这种观点无论是过去还是现在都在实证研究领域不断受到批评。①Reuter,Peter and Mark A.R.Kleiman(1986).“Risks and Prices:An Economic Analysis of Drug Enforcement”,Pp.289-340 in M.Tonry and N.Morris’s(eds.)Crime and Justice:An Annual Review of Research.Chicago:University of Chicago Press;Dorn,Nicholas,Karim Murji,and Nigel South(1992).Traffickers:Drug Markets and Law Enforcement.London:Routledge;Eck,John E.and Jeffrey S.Gersh(2000).“Drug Trafficking as a Cottage Industry”,Pp.241-271 in M.Natarajan and M.Hough’s(eds.)Crime Prevention Studies.Monsey:Criminal Justice Press;Pearson,Geoffrey and Dick Hobbs(2001).Middle Level Drug Distribution.London:Home Office;Zaitch,Damián(2002).Trafficking Cocaine:Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands.The Hague:Kluwer Law International.对贩毒组织的更准确的评估是将其视为一种合伙关系,其运行的基础是成员之间的资源共享与协作。合伙模式中的协作具有灵活多变的优点,而集权模式的集中协作更强调严格执行命令。对贩毒组织和一般犯罪组织的研究表明,犯罪组织的灵活性更加重要。

灵活性的重要性体现在连接点上:第一,犯罪网络可能由一个以上的关键节点组成,某个关键成员被清除以后,犯罪网络的核心可能依然完好无损。第二,一个中心连接点被清除后,可以合理地期待其最终会被另一个地位相当的成员取代。更有甚者,清除或削弱网络中主要连接点可能会使得犯罪网络重新定位,新的成员可能会带来前所未有的新机会。

另一个值得关注的领域是犯罪网络中关键连接点表征的差异性。斯帕罗认为关键连接点是网络能量的象征,因此,清除这种能量就可以削弱整个犯罪网络。相反,位于网络中心连接点的是与各方联系最多的成员,这也是最脆弱的部分。②Peterson,Marilyn(1994).Applications in Criminal Analysis:A Sourcebook.Westport:Greenwood Press P31.核心地位即意味着犯罪网络的弱点。正如斯帕罗所述,彼得森(Peterson)分析犯罪网络成为打击目标并不清晰,核心连接点是最为脆弱的,因为核心连接点最为明显,最有可能被发现。威廉(Williams)则从质疑是否大多数犯罪网络成立伊始就存在易受影响的核心的角度对关键连接点提出了质疑。③Williams,Phil(2001).“Transnational Criminal Networks”,Pp.61-97 in J.Arquilla and D.Ronfeldt’s(eds.)Networks and Netwars.Santa Monica:Rand.

凯里(Carley)等学者分析了关键连接点问题中最重要的细微差别,同时也提出了一种寻求打击策略的方案,而不是单纯寻找网络中的弱点。④Carley,Kathleen M.,Ju-Sung Lee,and Krackhardt(2001).“Destabilizing Networks”,Connections 24:79-92.他们分析了关键连接点的说法为何可能产生误导(特别是在分散的网络中),指出中心连接点和犯罪领导者之间的区别。领导者被定义为具有“最高认知责任”的连接点或最能表现领导潜力的网络成员(例如,以往的经验、认知能力、性格外向、足智多谋、抗压性强、自尊心强、乐于接受新经验并愿意分派任务)。中心连接点被定义为是犯罪网络内联系最多的连接点。在一个网络中,中心点和领导者是两个不同的连接点,清除中心连接点后一般不会产生打击犯罪网络的预期效果,清除领导者也不一定会使得中心连接点成为新的领导者。

打击犯罪网络核心成员不一定意味着犯罪网络变得更加脆弱。凯里等人认为无论关键连接点存在与否,犯罪网络中的成员都可以适应打击和反打击之间的一种动态关系。通过类比,他们阐述了对犯罪网络的打击可能会使得阶层化的网络涣散,不同的连接点相互竞争以及领导降级。

凯里等人对犯罪组织关键节点和弱点以及打击犯罪组织的研究的价值在于建议当网络被外部势力操纵时拓宽打击的影响范围。这一观点对犯罪网络分析意义重大,因为我们知道执法管控对犯罪市场的背景环境有一个基本影响,即执法管控限制了大型的、持久的和严密的组织的出现。在这一背景下更有可能产生小型的、短期的和松散的犯罪组织,因为行为违法性阻碍了建立持久犯罪组织的抱负。①Reuter,Peter(1983).Disorganized Crime:The Economics of the Invisible Hand.Cambridge:MIT Press.因此,为逃避惩罚,犯罪市场更倾向于分散和竞争,而不是集中和垄断。前者比后者更具竞争力。这一趋势主要是犯罪网络对外部控制的应对策略,这也解释了为什么长期的执法打击没有如愿地导致毒品价格的上涨——简单地说,是执法使得犯罪市场更为分散和竞争,因此价格无法上涨。②Reuter,Peter and Mark A.R.Kleiman(1986).“Risks and Prices:An Economic Analysis of Drug Enforcement”,Pp.289-340 in M.Tonry and N.Morris’s(eds.)Crime and Justice:An Annual Review of Research.Chicago:University of Chicago Press.在本文中,我们的重点是对本文第一部分的阐述。我们这样做是为了研究犯罪网络(本文举的是毒品进口网络的例子)是如何应对多变的执法打击的。

二、资料来源和研究方法

我们的案例研究依据的是蒙特利尔警方、加拿大皇家骑警和来自不同国家的执法机构(英国、西班牙、意大利、巴西、巴拉圭、哥伦比亚)在一个为期两年(1994-1996)的联合侦查项目(又名:Caviar项目,下文称“联合侦查”)中收集到的电子监控数据。联合侦查项目是针对某个大麻和可卡因的进口网络(以下简称“贩毒网络或贩毒组织”)展开的侦查活动,该贩毒网络在蒙特利尔进行总调度,横跨上述国家。联合侦查项目中的特别之处在于:调查人员奉命扣押赃物而不实施逮捕。这期间共扣押了11批毒品(4批大麻和7批可卡因),仅在为期两年的项目的最后阶段才实施逮捕措施。

主要的数据来源是庭审中对22名犯罪网络成员的指控证据,这些证据在提交法庭后得以公开,包含了4279段(1000多页)通话监听记录。我们用这些通话记录复原了侦查过程中贩毒通讯系统中的矩阵(运行模式)。

(一)贩毒网络的总体情况和阶段

被监听的个人并非全都是毒贩。在监听的原始数据中共确认了318人的身份。其中有208个人没有牵连走私行动。大多数人在通话记录中只是被简单提及,没有对他们进行侦查。那些侦查对象也往往未明显参与贩运活动(大多数是家庭成员或合法的企业家,他们并不涉及任何的毒品贩运行为)。最后一组由110名毒品贩运成员组成。毒品贩运网络中所有成员的身份是保密的,仅用代号指称(如N1,N2,…… N110)。

我们对两组矩阵展开了分析:一组是整体矩阵,一组是11个阶段矩阵。整体矩阵包含了对110名成员为期两年的相互关系调查中取得的数据。该矩阵可以用于描述贩毒网络总体特征,然后开始一系列以时间为顺序的分析(阶段矩阵)。对这些按时间排列的矩阵分析是根据侦查工作的进展每两个月更新一次的。每个阶段矩阵包括对象的身份信息和通讯方式(电话和寻呼机号码),对象为已被纳入监控的原有成员和被认为有必要纳入监控的新成员。侦查由11个已被授权的连续阶段组成。我们在整个侦查期间利用这些阶段对执法管控和贩运活动的演变进行持续跟踪。

我们为贩毒网络和11个侦查阶段专门设计了二进制的和无方向的矩阵。这项研究所用的方法均未超越这些基本的矩阵,除此之外,我们仅用通讯频繁程度对贩毒网络做过一次分析。③所有的分析均用 Ucinet 6进行。Borgatti,Stephen P.,Martin G.Everett,and Linton C.Freeman(2002).Ucinet 6 for Windows.Harvard:Analytic Technologies.

(二)执法管控的背景

在侦查过程中的管控,可被用作背景来解释犯罪网络的变化。此案例中,可以用三种方法来评估管控的力度:扣押赃物的规模和数量(衡量对犯罪网络造成的损失);损失的财产价值;整个周期内电子监听的范围。

在整个侦查期间有4批大麻和7批可卡因被扣押。第一次扣押(300公斤大麻)发生在第4阶段。执法干预最密集的时期是第6阶段,在不同场合下共有三批可卡因被扣押(分别是两批各15公斤的可卡因和一批2公斤的可卡因)。其余的扣押分散在后续阶段中:第7阶段扣押了一批401公斤的大麻;第8阶段扣押了一批9公斤的可卡因;第9阶段在不同场合分别扣押了一批2公斤的可卡因和一批500公斤的大麻;最有价值的货物(2200公斤大麻)是在第10阶段被扣押的;两批可卡因(12公斤和20公斤)在第11阶段被分别扣押。无需对这些贩运和扣押活动进行单独研究,因为一次损失通常会引发一次后续的补运。此外,在调查期间扣押毒品的增多,使得贩毒网络成员试图在实现短期利润的同时还要弥补之前的损失。

联合执法中犯罪网络成员的损失可以用金钱来衡量。这11次扣押的财务成本反映了贩毒网络的损失程度。估算毒品的进口或批发价格一直是依据经验的冒险尝试,但我们可以通过过去皇家骑警的报告和访谈加拿大高级毒贩的估价数据获得一致的数据。①我们无法获得进口价格,因此以批发价格进行代替(报告中所有的价格估算均用加元)。虽然我们的估算确认了一些与进口有关的电子记录中的财务总量,但批发价格揭示了如果货物没有被扣押的话,贩毒组织成员的获利情况。因此,我们使用批发价格可能会高估贩毒组织的损失。我们也试图搜集如何在成员之间分配损失的数据,但与此有关的谈话摘录太模糊以致无法清楚理解利润在网络中是如何分配的。据加拿大皇家骑警估计,1995年蒙特利尔一公斤大麻的批发价格在7千至1万加元之间。同一时期同一区域,可卡因的批发价格是一公斤4.8万加元。塞舌尔德罗什(DesRoches)对被监禁毒贩的访谈显示,一公斤可卡因的批发价在3至4万加元之间。②Desroches,Frederick J.(2005).The Crime That Pays:Drug Trafficking and Organized Crime in Canada.Toronto:Canadian Scholars Press,PP.92-95.利用中间值,我们可以计算出一公斤大麻约8500加元,一公斤可卡因约4万加元。整个犯罪组织的整体经济损失估计约3200万加元,因此,这些阶段性执法使贩毒网络成员面临着弥补过去以及不断增长的损失的挑战:第4阶段250万加元;第6阶段130万加元;第7阶段350万加元;第8阶段36万加元;第9阶段430万加元;第10阶段1870万加元;第11阶段130万加元。

从侦查人员获得的“只扣押不逮捕”的授权中可以引申出对管控的最终评价。由于贩毒网络成员在如此艰难的条件下仍然被允许实施贩毒活动,这给侦查人员提供了对大部分贩毒网络成员进行监听的机会。我们无法确认是否整个贩毒网络均位于联合执法的监视之下,但可以肯定的是:监测范围从前一阶段到下一阶段逐渐递增,并在中间阶段达到饱和。图一包括了落入监测网的个人,并显示了监测水平从一个阶段到下一个阶段是如何增强的,被监听的电话和寻呼机(虚线)从第1阶段的37路增长到第11阶段的161路。这意味着被监听的成员(实线)从第1期阶段的18人增长到最后阶段的81人。

图一 不同阶段的被监听人数和通讯设备数

无论是对通讯的监听还是对个人的侦查,在第1阶段到第4阶段的这段时间里,侦查人员都取得了较大的进展。在这些前期阶段中,被监听的通讯设备增加了138%(从第1阶段的37路增加到第4阶段的88路),被监听的人的数量更是增加了228%(从第1阶段的18人增加到第4阶段的59人)。在后面的阶段中,被监听的数量仍然在增加,但增长没有之前那么显著:被监听的通讯设备增加了64%(从第5阶段的98路增加到第11阶段的161路),被监听的人数增加了72%(从第5阶段的47人增加到第11阶段的81人)。

图二 不同侦查阶段的成员数量

如上所言,并不是所有被监控的人都是毒品贩运网络的成员。只有110人被确定为毒品贩运网络的成员。图二显示网络连接点的数量也与被监控的通讯和个人的情况一样,在最初阶段增长迅速(从第1阶段的15个增加到第4阶段的33个,共增长了120%),在中后期增长缓慢(从第5阶段的33个增加到第11阶段的41个,共增长了24%)。

图一和图二表明,侦查人员直到侦查的最后阶段仍在扩展侦查范围,但资源逐渐枯竭。我们无法确定这是由于人员加入较分散的贩毒网络时受到限制,还是经过近两年的监测范围的扩大,未被监听的成员越来越少。一些人支持后面一种观点,由于在侦查早期被监控的通讯线路和个人都大量增加,使得监控网络过于庞大,即使后期有新成员加入也只要纳入已经建立的监控网络即可。

(三)联合侦查案件的特殊性

联合侦查案件的特殊性并不在于贩毒网络本身,而在于其所建立的贩毒网络控制体系。由于执法人员在该贩毒网络形成有效的策略和资源之前即对其进行了监控,因此我们有理由相信联合侦查比那些短期内“扣押且逮捕”的典型侦查模式更能展示犯罪网络的特点。在较长时期内实施“扣押但不逮捕”的策略有利于让被监控成员对他们的货物损失做出更自然的应对。

该案例为研究执法介入对犯罪网络的影响提供了难得的机会。虽然被扣押的货物损失打乱了贩毒网络的正常运行秩序,但此后成员仍被允许获利,而且也确实获取了利润。少有非法交易成员能在如此密集的监控下继续他们的非法交易活动(因为他们通常被逮捕);更少有非法交易者在密集监控和货物被扣押同时具备的情况下还能继续进行非法交易活动。我们的研究数据反映了非典型管控背景下网络成员所特有的逐渐衰弱的过程。我们正是在这一背景下对贩毒网络结构变化进行分析的。

三、贩毒网络的整体特征

联合侦查的贩毒网络是一个集中协作的网络,尽管这并不是执法介入的结果。侦查人员多次将非法交易组织描述成核心成员(N1)控制,由骨干成员(N3)以及与N1联系紧密的骨干成员(N12)组成。贩毒网络中的执法范围受到如何发起调查和整个侦查期间侦查策略缺乏变化的影响——我们认为执法的存在与介入改变了网络。因此,N1从一开始就是核心成员,而不仅仅是由于他的协调作用。N1被认为是处于首脑地位的个人,他被怀疑控制了蒙特利尔中心城区的毒品输入和分销。不过,我们关注的焦点不允许我们对这个特殊市场环境进行解读;我们聚焦的是网络,而不是整个市场。在此案例中,N1是第一个被定位的成员,并且自始至终他都是侦查的中心目标。然而,尽管侦查范围受限是警察监控和分析网络中的固有问题,但监控的周期长度和范围为我们提供了更多的观察面。如果侦查活动在第一次扣押后就结束,观察报告将不会被纳入最后的指控中。

对N1的参与和连接以外的观测表明,N1确实是一个主要成员和协调者,但这主要是对大麻贩运而言。相比其他犯罪网络,这个贩毒网络有着众多关键成员。一旦我们承认N1在网络执法评估中被过度重视,我们就可以将N12视为可卡因贩运的专门的、主要的协调者。同时,N3不是N1的“助手”,他也不从属于N1或N12中的任何一个人,更准确地说是N1的合作伙伴,以及N1和N12之间的中介。在后面的章节中,我们会发现这个毒品贩运网络始终围绕着这三者发生变化。

依据整体网络的静态表现,如果N1是起决定作用的成员,我们确实能够像预期的那样找到核心。这种现象常常发生在成员之间互不联系、靠中间人维持其地位的网络中。在这一分析中,我们使用了两种传统网络评估法:集中度和中介度。集中度用于评估一个网络在多大程度上围绕一个或一些连接点进行直接联系。对不孤立的网络而言,集中度的系数在0%和100%之间变化,前者代表网络中所有的连接点之间均为直接联系(圈形排列),后者代表网络中设有一个专门与其他连接点进行联系的连接点(星形排列)。整个贩毒网络的集中度是53%,这表明该网络不仅仅是以N1为中心的个人网络,其他成员也是关键的连接点。

但直接连接并不是网络犯罪中最重要的方面。这样的情形多见于不联系的成员之间靠中间人维持联系的网络之中。另一种更复杂的评估方法是中介度法,它评估了网络中不直接联系的程度——网络围绕着一个或一些连接点展开,这些连接点在大多数不联系的连接点之间起中介作用。中介度系数的依据是两个连接点之间的最短距离的集合。在两个极值中,中介度与集中度是相等的:0%代表圈形网络,100%代表星形网络。集中度和中介度之间的差异体现在链状排列中(N1<->N2<->N3<->N4),这正符合我们的观点:N2和N3的中间人位置在这个网络链是至关重要的。与这个图像相近似的网络往往包含了更多的间接联系,中介度高于集中度(网络主要建立在间接联系的基础上,直接联系并不重要)。对这个贩毒网络而言,中介度是63%,说明其间接联系的程度略高,主要中间人的贡献比主要连接点的贡献更大。

行为人或连接点的集中性评估告诉我们网络中的连接点是如何定位的。集中度高的连接点是那些吸引直接联系的连接点,中介度高的连接点是那些吸引间接联系的连接点(例如,链型网络中的N2和N3)。整个贩毒网络中的集中度分数表明N1、N3和N12在何种程度上被定位为关键成员。N1是最核心成员(集中度为55,中介度为64),接下来是N3(集中度为25,中介度为11)和N12(集中度为25,中介度为29)。与N12相比,N3的直接联系度与其相等,但间接联系度较低。

集中度也是除三个主要成员之外的另一个重要特征。事实上,如果我们仅仅以联合侦查案件的最终司法结论和静态表现为依据,我们会发现贩毒网络中那些在侦查终结后被指控非法交易或共谋的成员处于网络联系中更为中心的位置。这在表一中也有体现:与88名未被指控犯罪的成员相比,22名在侦查结束后被指控犯罪的成员的集中度和中介度明显要高得多。即使去除最关键成员(N1,N3和N12)之后,这种集中度差异仍然明显存在。

表一 指控对象的作用和地位的标准差(集中度和中介度)

最后的结论与彼得森的研究报告是一致的,即核心成员在犯罪网络中更脆弱。①Peterson,Marilyn(1994).Applications in Criminal Analysis:A Sourcebook.Westport:Greenwood Press.此外,它还表明虽然所有成员都被监测,但侦查人员仅仅获取了与网络联系最密切的成员具体犯罪的证据。我们认为执法介入与网络中心的形成之间具有重要联系。在下一部分我们还将看到,网络中心受制于整个贩毒网络的变化,至今为止我们的关注重点仍是静态的网络,这不足以对网络中心的弱点进行评估。

四、侦查阶段贩毒网络的变化

无论是内部原因还是外部影响,所有的社会网络都会发生变化。但是,执法管控是导致贩毒网络结构和成员地位变化不可或缺的因素。在侦查中,各个成员应对毒品扣押的方式有别。我们以负责毒品进口的成员的对话中的语调变化为起点,发现他们越来越意识到他们正在经营一项夕阳产业。

大部分电子监听通话记录的内容是成员的日常活动和无意闲聊。只有小部分的内容是围绕毒品进口的。通话内容中没有明显的复杂编码和含义隐晦的黑话。在一位国际大麻毒贩看来(Howard Marks),这个案件中的通话记录内容的稀松平常和清晰明确并不奇怪:“国际毒贩不得不通话数千次。许多毒贩自称从来不用电话,因为很不安全。他们要么是在说谎,要么是未从事这一行业。贩毒充满了各种不可预测的阻碍。解决问题必须迅速。人员安排具有跨国性和跨文化性,这妨碍了通话的有效加密。所有的毒贩和走私者都使用简单和较为透明的加密方法。任何的复杂加密马上就会产生灾难性的无法沟通。我从未听说或体验与上述内容不符的贩毒的电话。”②Marks,Howard(1997).Mr.Nice:An Autobiography.London:Minerva,PP.306-307.对于研究此案的人而言,最为重要的不是如何解密隐藏的体系,而是还原两名成员在贩毒活动中的交流内容。我们关注的是组织成员对扣押的应对方法。在侦查的第4阶段,发生了第一次扣押,并且偶然逮捕了几名成员,但是他们立刻就决定再次犯罪并尝试第二次贩运。对于这第一次的扣押的反应较为冷静,是一种妥善的应对方式。N1和N11是负责西班牙业务居间人,下文中对话发生在扣押后的一天(对话原文是法文,本摘选为译稿)。

N1:“我们没赚钱?应该一直尝试着与别的国家合作。”

N11:“你在说什么?我们损失了一笔钱。但是我同意我们必须有所行动。你跟N12沟通了吗?”

N1:“好吧。首先,不要再提他的名字!其次,我和他聊了,他没有任何问题,我们可以一起行动。”

因此,在大麻第一次被扣押以后,贩毒网络连续采取了三次可卡因贩运行动,在第6阶段的侦查中被全部扣押。在大麻第一次被扣押以后,第一波的可卡因也被扣押。对于可卡因被扣的反应仍然是冷静应对。下文是N13和N12在可卡因第一次被扣押以后的对话(N18是N12的合作伙伴之一):

N3:“我正在等我的朋友过来商讨一下,他说如果你愿意再试一次,他会跟你谈一下。”

N12:“我必须通知N18。”

在同一天的另外一次对话中,他们开始了第二次可卡因贩卖:

N12:“他们正在想办法转移,不是转移,而是再试一次。”

N3:“哥们,我想跟你一起干。”

一周以后,他们进行了第二次可卡因贩运,也被扣押。这一次,他们的反应并不镇定。N12和N18(N12的哥伦比亚合伙人)在等待出货时,发生以下对话,在此时N12已经发现驻扎在多伦多皮尔逊机场的加拿大皇家骑警(对话原文为西班牙语,以下为译文):

N12:“飞机正在降落,令我担忧的是飞机附近有一些警车,这有点奇怪。”

N18:“妈的!不要说这些,我不知道该怎么办。”

二十分钟后,海关官员扣押了行李传送带上的行李,但是此时N12已经逃离,其他人手足无措。以下是当天N12和N18的对话:

N18:“我不想干了,我已经跟你说过我不想干了。之前你说一切都没问题。这叫一切都没问题?”

N12:“你必须相信我。如果你不相信我,开始怀疑我,我们就完蛋了,N3这个傻瓜,他在3分钟前还告诉我那里没有警察。他说你就是个混蛋。我对他撒谎了,我告诉他,这不可能,我看见了扣押全过程。他问我是否看见了,我对他撒谎说全看见了。”

N18:“我应该怎么办?这些混蛋认为你偷了60万加元。你把我害惨了。”

在接下来的几天中,他们围绕着本次货物的消失争论了许多天,接下来N3和N12之间的对话就能说明:

N12:“冷静!”

N3:“没人能够冷静!如果发生了不该发生的事,没人能够冷静!你不能惹那些人,他们都是很厉害的……”

N12:“那就是我为什么要撇清关系……我不想被抓,我没什么过错。”

N3:“那些人(哥伦比亚)在耍我的兄弟。”

在各成员的关系仍然很脆弱之时,这个月又有一批可卡因被扣押。N12已经意识到他们的行为已经被监控,并且第一次讲明了这件事(N17是N12的另外一名哥伦比亚合作伙伴):

N12:“傻瓜!你知道吗?就是从他的房子里打出去的电话出了问题!”

N17:“你真这么想?”

N12:“当然了。”

与此同时,N1不断地往返于蒙特利尔和阿姆斯特丹,协调印度大麻的贩运活动,大麻也在侦查的第7阶段被扣押。此时,甚至连N1都寻求弥补损失的途径。但是,这并未阻却他策划另一次毒品进口。扣押发生4天以后,N1和N69(一名荷兰中间人)之间发生了以下对话:

N1:“这是他们的责任,因为你的人出色地完成了本职工作。此事并非不可挽回,因为我们还可以卷土重来……我知道那小子很出色,只不过中间人是个混蛋。”

N69:“这会毁掉那边的大公司的,简直就是一个灾难!因为都是正直的人,正直的公司在做这事,损失和律师费加在一起对公司造成了严重损害。”

N1:“我知道。就像我说的,他会做好的。他们也知道,因为我告诉他们必须负全责、必须小心,否则他们将摊上大事。”

N69:“好的。”

N1:“好,听着,你想跟我说‘巴西’①译者注:原文的“巴西”就是带引号的。译者认为真实含义为某贩毒活动的代号,并未真正从巴西贩毒。的事吗?”

N69:“是啊。”

N1:“好吧,我有可以解决这事的人手。”

N69:“船长、工程师……我们至少需要三名熟手和三名生手。”

N1:“我跟别人说了,他们说有熟手。他们关心的是,路程有多远?目的地是哪?”

N69:“我能把所有的货运到迪拜。到了那里就是他们的事了。他们不用走完全程再回来。他们只完成最后一部分。我可以安排货从‘巴西’去那里,货物到达后,你的人可以接手。”

自此开始,另一次大麻进口就开始了。在侦查的第9阶段,这些大麻也被扣押了。在此之前,另外两批可卡因也被扣押了。在这些扣押发生之前,N1原本计划弥补以前损失,他和N77(另一名毒贩)之间的通话也说明了这一点:“我努力使一切步入正轨,情况不再恶化,因为如果再像这样,一切都会一团糟,这是我对你和大家的最后要求。我只是希望能够妥善地解决此事,让所有的资源回归。我不在乎我是否获得什么,我希望一切回归正轨,这也是为以后打算。这你应该知道的。这也不会成为问题。”但是,情况还在持续恶化,在侦查的第10阶段,大麻被扣押后(2200公斤),N1向N87(他的投资人之一)表达了他的窘境:“现在,我们必须去搞点钱了,情况太严峻了。”

在贩毒网络中,所有的成员之间的交流不仅说明了他们面临愈发严峻的挑战,还说明了这些人无视严峻执法。在网络中不存在羞耻感,所有的系统性反应是再次进行毒品贩运活动。

五、犯罪组织的分散和核心地位的变化

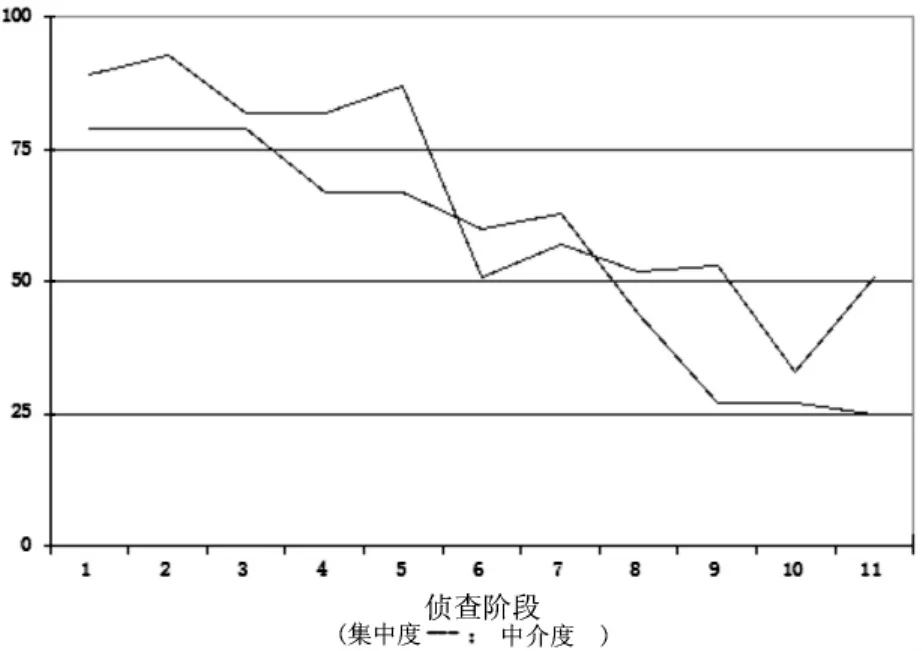

在不断密集的管控和侦查大背景下,贩毒网络逐渐分散(图三)。在侦查初期,集中度和中介度居高不下,分别在80%和90%左右。到了第4阶段的第1次扣押发生以后,贩毒组织出现了分散化。第4阶段的集中度降到了44%,后来的侦查活动中,降到了30%。在第6阶段,中间集中度保持在50%左右,第10阶段,达到了33%。

集中度对于网络规模非常敏感,分散化的过程可能是侦查人员发现涉案人数增加以后,侦查到的贩毒活动也越来越多。如上文所述,在第4阶段以后,贩毒网络的规模有所缩小。在第4阶段和第11阶段,集中度降低的原因是网络内部的协调机制有所改变,其中一个重要原因是引入了一条新的可卡因供销链条,需要不同类型的成员。

图三 贩毒在不同侦查阶段的集中度和中介度

在研究关键成员时候,也发现了不同侦查阶段集中度和中介度的变化和扣押产生的危害。图四说明N1、N3和N12这几位关键成员在这11个侦查阶段的集中程度和中介度。说明了作为协调者的N1逐渐失去影响力,其他成员正在崛起。

图四 不同侦查阶段中核心成员的集中度和中介度

从第4到第7侦查阶段,N1的集中度逐渐下降,在最后4个阶段迅速下降。N1的中介度不太稳定,但是下降趋势仍然很明显:在第5和第6阶段显著下降之后,他作为关键成员的地位还处在不错的位置(大约60%),到了第9阶段,就低至25%。

N1的核心地位下降的过程伴随着N3和N12的集中度和中介度的提升。N3和N12早期都是边缘成员,但是到了中期,他们在贩毒网络中的地位就接近N1,成为了核心成员。在第6阶段,每一个成员都经历了重要的集中度的上升。在第9阶段,N3和N12的集中度超过了N1,并且在随后通过另外两次可卡因贩运来弥补既往的损失的活动中(这两次活动N1并未参加,但是N1同时自己也在协调其他的大麻贩运),保持了相似的地位。在第9阶段以后,N3的核心地位降至贩毒网络的边缘,一部分是因为前两次可卡因都被扣押,以至于他在最后两个阶段,被排除出了贩运活动。最后这几个阶段,N12未参与第10阶段,其间N1试图贩运最容易被扣押的大麻。到了第11阶段,N11和N12又进行了两次可卡因贩运。

由于我们不能确认在最后的几个阶段中是否存在核心地位的竞争,但可以确信的是:核心成员在早期和中期的集中度的下降以及其他成员的地位上升的原因是之前积累的网络资源失效。在N1协调的贩运活动明显地不断失败时,N3和(特别是)N12获得了优势地位。

六、贩毒网络的无序与责任

N1在贩毒网络中失去核心地位后,受到了许多成员的攻击。不仅主要成员知悉了毒品被扣押后的弥补和应对策略,其他成员也有所耳闻。在侦查阶段围绕N1的沟通模式也说明了N1在贩毒网络内部地位有所下降。表二说明了每一阶段N1接听和拨打的电话数量。作为主要协调者,N1被认为掌控了沟通渠道。掌控意味着他能够联络任何人,但能够联络到他的人却被控制在尽可能小的范围内。作为贩毒网络中处在控制地位的协调人,拨出的电话应当多于接听的电话。

在大部分侦查阶段,N1拨打的电话数量多于接听的电话。第6和第7阶段就比较例外,其接听的电话约为拨打的电话两倍。这两个阶段与其他任何阶段都不相同,接听电话增加的原因可能是固定的几位成员更积极地联络N1,但是事实并非如此。第6和第7阶段的增长缘于大量(以往不联系)的组织成员主动联系了N1。但是,只有小部分成员能够在第1阶段到第5阶段联系到他,而在第6阶段有63%的组织成员联系了他,这一数字在第7阶段达到了60%。从N1这一关键连接点接听和拨打的电话数量来看。在后期,随着其他成员的核心地位有所提升,N1在组织内的受关注度有所下降。向N1拨打电话的成员比例的不断增加解释了为什么在第6和第7阶段他的集中度保持稳定,而他的中介度大幅下降(见图四):N1一直都与这个贩毒网络的大部分成员保持着联系,但是随着其核心成员价值的下降,其沟通效率也有所下降。

表二 所有侦查阶段中N1接听和拨打的电话数量

因而,在此阶段,其他成员仍频繁联系N1,但是联系内容的质量已经发生变化。在这几个月内接连发生5次毒品扣押事件之后,N1的协调者地位越来越受到挑战,这些挑战不仅仅来自于其他核心成员,还来自于贩毒网络内部的其他成员。但是,在侦查活动的早期,侦查人员监听到的是一个有序的大麻贩运组织,他们的介入使得这一组织后来的贩毒活动变得秩序不再。接连不断的扣押活动使得核心成员的地位受损。至此,不仅核心成员可以联系大部分的组织成员,而且大部分的其他成员因为已经发生损失的责任问题,开始与核心成员联系。

七、结论

由于对犯罪网络弱点的研究主要还是关注提高社会网络研究的价值以及分析框架,研究者忽视了执法控制对于形塑犯罪网络不可或缺的作用。犯罪网络的薄弱之处形式多样,其面临的最大的威胁就是执法活动。本研究指导我们理解贩毒网络如何应对执法活动。对于犯罪网络的研究者和遵循多恩(Dorn)的“研究并超越”的人而言,这种研究非常有用。①Dorn,Nicholas(2000).“Performance Management,Indicators and Drug Enforcement:In the Crossfire or at the Crossroads”,Pp.299-318 in M.Natarajan and M.Hough’s(eds.)Illegal Drug Markets:From Research to Prevention Policy,vol.11 of Crime Prevention Studies.Monsey:Criminal Justice Press.本文描述的应对措施是犯罪网络总体构成和具体成员影响力的有效指标。在描述结构转型方面,他们也非常有效,并且预测了该犯罪网络未来的结构。

在分析执法活动对犯罪网络影响的研究中,本文的贩毒网络是一种极端现象,应被视为策略型的案例。②Baker,Wayne E.and Robert K.Faulkner(2003).“Diffusion of Fraud:Intermediate Economic Crime and Investor Dynamics”,Criminology 41:1173-1206.因此应当对典型案例进行比较分析。我们第一个结论说明了在网络中存在多个协调者。在法庭审理时,成员的地位是确定最终刑事责任的主要依据。但是,成员在网络内部的地位不断变换。因而,本文的第二个观点确认了对于犯罪产业中的社会组织的研究结果,揭示了随着执法管控和毒品扣押的发生,犯罪网络逐渐溃散。溃散过程与本文的第三个观点相关,也即原先的核心成员逐渐失势,新的核心成员逐渐得势。这种变化与对犯罪网络管控的强化和延伸相伴相随。不仅仅处于绝望中的成员对弥补既往损失的期待增加了风险,还有一些成员在与执法人员合作中获利以后,开始疏离有风险的犯罪活动(在侦查末期,两名成员成为了线人),这些都滋生了犯罪网络内的不满和不信任。

我们对在侦查阶段中贩毒网络发生的变化的解读说明贩毒组织成员对密集的打击做出的系统反应毫无作用,但是依然可以说明贩毒组织对损失的弥补路径。毕竟贩毒网络的成员在大麻第一次被扣押后将近15个月中依然保持活跃,这证明了他们的韧性。此外,层出不穷的扣押活动并未威吓后续贩毒活动。甚至是我们对于主要成员在贩毒网络中的地位的描述也是消极的。N1从来就没有失去其核心地位,他选择在岌岌可危的贩毒网络中隐退,并且让其他人接替更为核心的地位。清楚的是贩毒组织内各个核心连接点的地位有所减弱,但是无论是贩毒网络的模式还是正式的文本都帮助我们确认他们是被迫为之,还是主动选择的策略。我们是根据执法管控重点关注贩毒组织的消极前景,从对整个贩毒网络的监听情况来看,核心成员地位的下降与其是否为积极的决策者并无太大关系,其核心地位的下降是因为外部力量导致贩毒网络崩溃。印象深刻的是:虽然我们的研究以核心成员地位为中心,但是在长达两年的侦查中,警察没有逮捕(或清除)任何核心成员。直至侦查后期,才对他们采取强制措施。采取的替代措施是打击联系所有组织成员的关键点——毒品贩运。一旦控制了贩毒活动,组织成员就会和组织者一起处理这些问题。

以往的研究关注犯罪网络的灵活性。③Williams,Phil(2001).“Transnational Criminal Networks”,Pp.61-97 in J.Arquilla and D.Ronfeldt’s(eds.)Networks and Netwars.Santa Monica:Rand.犯罪组织的实力就是其赋予成员的灵活性。相对于活动迟缓和上命下从的犯罪组织,未形成犯罪网络的组织被形容为“可以灵活转型”。④Powell,Walter W.(1990).“Neither Market Nor Hierarchy:Network Forms of Organization”,Pp.295-293 in B.Staw’s(ed.)Research in Organizational Behavior,vol.12.Greenwich:JAI Press.沃特(Watt)提出(合法)网络的连通性使得它们容易受到组织溃败的损害,同时也使得他们可能会获取结构资源,允许他们抵抗和再次崛起。⑤Watts,Duncan J.(2003).Six Degrees:The Science of a Connected Age.New York:W.W.Norton.通过对比规模灵活(或是核心化)的组织或者随意形成(非核心化)的组织,沃特吸收了其他学者的观点,提出了在随机或专门的打击中,社会网络结构的优势和弱点。⑥Albert,Réka,Hawoong Jeong,and Albert-László Barabási(2000).“Error and attack tolerance of complex networks”.Nature 406:378-382.集权式的犯罪网络对于偶然的打击活动是有所防御的,因为大部分的中间网络连接点很有可能受到影响,失去了一般网络连接点对于贩毒网络的影响较小。相比而言,松散式的犯罪网络对于偶然的打击活动防御能力较差,因为任何一个连接点,都对犯罪网络的存续具有重大影响。在面对专门的打击活动时,这两种组织的弱点就会逆转:核心的连接点很容易成为打击对象,使得集权式的犯罪网络比非集权式的犯罪网络更加容易受到影响。①Watts,Duncan J.(2003).Six Degrees:The Science of a Connected Age.New York:W.W.Norton.

沃特所描述的情况也存在于我们对执法活动影响分散式网络的分析之中。分散式的犯罪网络面临的执法打击是专门性的,执法部门对协调组织运作的网络连接点的关注,必然会导致其他连接点地位的提升。如果密集型的犯罪网络仅仅具有一个中心,第一次扣押就会非常有效。事实并非如此,执法机关保留了这个关键的连接点。虽然执法机关执法活动的期限、性质和“扣押但不逮捕策略”迫使侦查人员观察显性的关键连接点,但为了实现最终的逮捕和起诉,侦查人员能够从小部分犯罪组织成员身上收集证据。因为在10个侦查阶段中贯彻的不逮捕策略,侦查人员才能够获得多于预期的资料。这种控制策略得益于这个犯罪网络保持足够的灵活性,在每次损失之后成员能够再次聚集,进行下一次犯罪活动。在此案中,灵活性既是犯罪网络重新恢复的表现,也展示了犯罪网络的弱点,这使得执法部门获得了多于预期的机会。

犯罪组织面对持续的执法压力时,展现出了内部秩序的变化。随着管控的进行,犯罪网络有能力让更多成员加入其中。因为犯罪网络并非只有一个核心,长时间的侦查活动使得更多的组织成员受到牵连。持续的管控和情报收集利用了上述特征。②Innes,Martin and James Sheptycki(2004).“From Detection to Disruption:Intelligence and the Changing Logic of Police Crime Control in the United Kingdom”,International Criminal Justice Review 14:1-24.在管控的背景下,贩毒网络的灵活性就丧失了优势。因为他们获取新的贩毒机会和扩展贩毒网络的活动都置于执法部门的眼底。严密的犯罪组织则更加稳固、存续时间更久,但是在面临执法打击时重新组合和扩张的能力较弱。③Dorn,Nicholas,Tom Bucke,and Chris Goulden(2003).“Traffick,Transit,and Transaction:A Conceptual Framework for Action Against Drug Supply”,Howard Journal of Criminal Justice 42:348-365.

(责任编辑:付传军)

Law-Enforcement Disruption of a Drug Importation Network Changes and Adaptation of Transnational Drug Trafficking Network under Consistent Investigation

Carlo Morselli,Katia Petit

A drug trafficking network in Montreal Canada has experienced a two-year period criminal investigation.However,the local police adopted the strategy of“to detain the drug instead of arresting the suspects”during the period of investigation.It was not until the final investigation stage that the local police have arrested the criminals before detaining 11 batches of drug.The case was a rare model to study the changes of criminal network under supervisory control and combating.With the compiling of the electronic communication records,the drug trafficking network was recovered.It is indicated that the core and key connections of drug trafficking network is rather dynamic than static and the intensified law-informent controls will lead to the stagnation and adaptation of criminal network.The flexibility of criminal network can account for the malfuction of intensified law-enforcement controls.

criminal network;social network analysis;drug trafficking;law-enforcement;key connections

D924.11

A

1008-2433(2015)05-0065-11

2015-08-08

卡洛·莫斯利(Carlo Morselli),加拿大蒙特利尔大学犯罪学副教授,主要研究方向为犯罪网络和犯罪收益;卡佳·佩蒂特(Katia Petit),加拿大魁北克安全局分析员,主要研究方向为有组织犯罪和恐怖组织。