日本的大陆扩张与“满洲开拓”女性

2015-08-23李淑娟王希亮

李淑娟,王希亮

(哈尔滨师范大学 历史文化学院,哈尔滨 150025)

日本的大陆扩张与“满洲开拓”女性

李淑娟,王希亮

(哈尔滨师范大学 历史文化学院,哈尔滨 150025)

随着近代日本大陆政策的确立和实施,一批以卖淫为业的日本女性进入中国东北,被称为“满洲开拓”的“先驱女性”。同时,也有少数女性受军部指派潜入东北充当军事间谍,或为维护日本殖民统治秩序效力。九一八事变后,在日本当局侵略移民的总方针下,大批日本移民侵入东北,其中包括一部分“大陆花嫁”及“大陆之母”,她们身体力行日本殖民统治政策,成为集战争加害者与受害者于一身的悲剧女性。

日本大陆扩张政策;“满洲开拓”女性;“大陆花嫁”;“大陆之母”

日本开港后,一批寻求海外“淘金”的日本普通民众开始进入中国东北,随着日本大陆扩张政策的确立及侵略行动的展开,进入中国东北的各色人等与日剧增。对此,日本学者曾形象地比喻,最先进入中国东北的是间谍,其次是带着武器的军人,再次是怀揣算盘的商人,其中还包括带着生产工具的农民。[1]但也有日本学者研究认为,最先进入中国的不是间谍,而是女性,后者是“满洲”“开拓的先驱者”[2]201-202。近年来,关于日本女性史的研究成为学术界令人关注的领域之一,但成果多集中在第二次世界大战后日本女性社会地位的变化及政治地位的提升等方面。关于九一八事变前及日本侵华战争时期日本的“满洲开拓女性”问题至今鲜有学术成果问世,故本文试作探讨。

一、从事“满洲开拓”的风俗业女性

风俗业泛指卖淫、歌舞、陪酒、赌博等供客人享乐的营业,是日本的传统产业,其中卖淫女又称“卖春妇”“贱业妇”“丑业妇”“接客妇”等,从事风俗业的女性多为农村贫困家庭的女子,其中掺杂有人身买卖、典当或典押关系。日本明治政府成立后,颁布了《艺娼妓解放令》,宣布禁止人身买卖,但仍保留风俗业制度,颁布《贷座敷规则》(座敷,铺有草席(塌塌米)的房间;贷,即出租之意),规定“贷座敷业者必须尊重人身独立的娼妓的自由意志”[2]225。但实际上,人身买卖关系并未杜绝,从事拐卖女性的“女衒”(日本江户时代出现的专门拐卖女性的人贩子)有增无减,甚至向海外拓展。如早期在上海以烧烤店为掩护的松尾、经营料理店的畳屋、纹身业的山口、无业的内田以及在东北的村冈伊平治等都是专门从事拐卖贩卖女性的日本人。[2]204、2271893年,日本外务省颁布的《训令第一号》称,“近来有不良之徒游说各地,以花言巧语诱骗年轻妇女到海外,并以各种手段把她们带到海外后,并非从事正当职业,而是强迫卖淫,从中获利,致使在海外遭受难言之苦的妇女人数增多”[2]231-232。

尽管日本政府出台了某些决策,但实质上并未取消娼妓制度,甚至以所谓的公娼制度肯定风俗业的合法性。因此有大批日本女性或为了生计,或上当受骗,纷纷涌向海外。据史料载,从1870年开始,就有日本女性进入新加坡、暹罗等东南亚地区。1876年,日本在海参崴成立贸易事务所,部分日本女性随之来到该地。相关统计详见下表[2]203:

1884年3月在海参崴的人口国籍及数量

从上表可知,1884年,海参崴人口总数1万余人,其中日本人共计412人,女性为276人,男性119人,女性明显多于男性,她们多来自九州岛原或熊本天草的贫苦人家,经“女衒”的“中介”,从长崎乘俄船来到海参崴,以俄国人或中国人为对象,从事性服务业,时称“からゆきさん”,意为到中国赚钱。

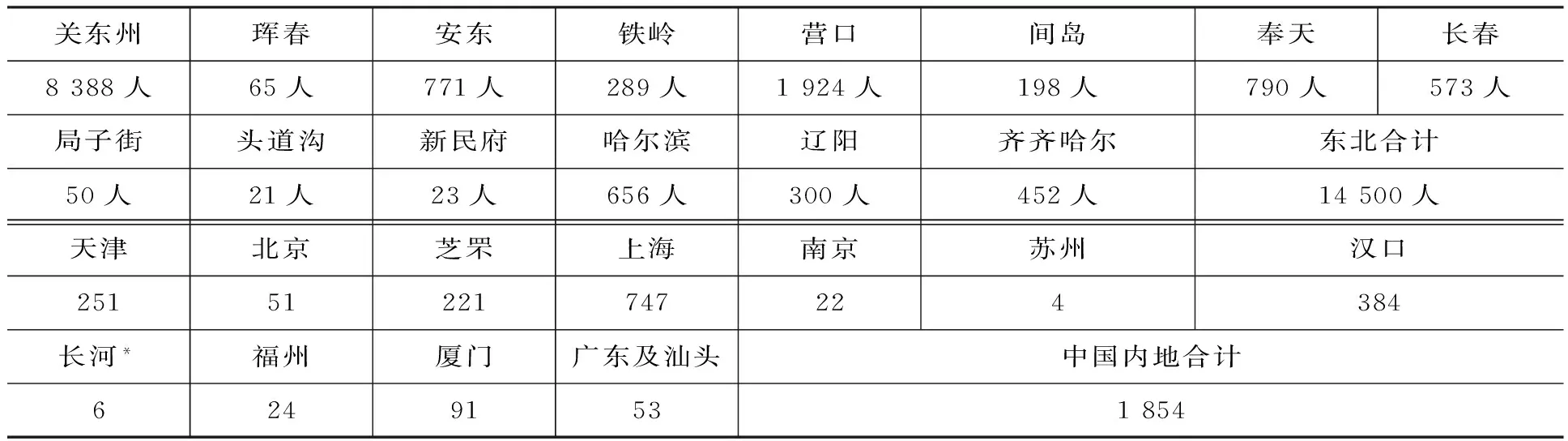

此后,由于中东铁路的修建,大量日本女性进入哈尔滨、奉天等地。据1910年代初的统计,在中国从事“风俗业”的日本女性达16 424人,尤其集中于东北,人数达14 500人,其分布情况见下表[2]232-233:

关东州珲春安东铁岭营口间岛奉天长春8388人65人771人289人1924人198人790人573人局子街头道沟新民府哈尔滨辽阳齐齐哈尔东北合计50人21人23人656人300人452人14500人天津北京芝罘上海南京苏州汉口25151221747224384长河*福州厦门广东及汕头中国内地合计62491531854

由于日本政府继承和坚持“传统业”的女性卖淫业,对日本女性出走海外持支持和赞同态度。特别是甲午战争之后,日本侵占朝鲜,其海外势力入侵中国,日本军人也被派驻海外,于是日本国内兴起一股为军人“慰安”的滥调,这极大地助长了“公娼制度”的实施。日本近代著名“启蒙思想家”福泽谕吉就极力鼓吹“娼妇出走海外”,为此他炮制了三条理由:一是对于在海外孤身的男性而言,娼妇可以提供其快乐。二是娼妇可以抚慰海外之士兵的心灵。三是娼妇在海外可以赚取大量钱财,寄钱回家有利于家乡建设等。[3]著名作家二叶亭四迷也是“娼妇出走海外”的积极赞同者,他称“日本丑业妇势力在风化俄人的同时,也促进日本杂货的输出,比如鱼松在俄人中间成为极有滋味的食品,特别珍贵,近年来刺激鱼松大量出口俄国,是日本丑业妇教唆俄人的结果……日本生活方式在俄人中间流行,日本货是上品的理念不断提升,扩大了日本商品的销售渠道”[2]203。

正因为“娼妇出走海外”给日本带了极大的利益和实惠,日本政府于1896年,在台湾确立了“公娼制度”。同年,日本政府又颁布《移民保护法》,虽然明确禁止海外的娼妇营业,但朝鲜和中国却不包括在内。在此背景下,众多日本妓女进入两国。日俄战争后,关东州都督府颁布了《贷座敷规则》,这是在中国东北最早实行的“公娼制度”规则。

不言而喻,日本的“风俗业”女性为了生存进入东北,其首要目的是赚钱。但是,由于常年受日本军国主义思想的熏染及经济利益的驱动,其中一些人或明或暗地执行日本军部的命令,“兼职”从事情报工作。日俄战争期间,“日本间谍得到からゆきさん的帮助”,她们在陪伴俄国军人时,“哪里驻有多少军队,哪里的军队转移到何方,最近又运来多少门炮,口径是多少,都通过伴寝交谈中获得。这些情报通过谍报人员传递给日本军事当局,在对俄政策方面起到非常重要的作用”[2]204。英国人撰写的《日本情报机构秘史》中,也专门记述了からゆきさん在情报工作中发挥的作用,“日本妓女对那些情报搜集人员来说是极其重要的。福岛甚至写了一首题为《落地花瓣,灿灿明星》的诗,诗中描述一位妓女如何变成崇高的爱国者。石光真清从1899年到日俄战争开始以前在“满洲”担任情报官,职业是巡回摄影师。他招募了许多这类妇女充当间谍。他指出,在19世纪80年代,许多日本妇女来到海参崴,由于温婉和善,她们很受当地人的欢迎。至19世纪末20世纪初,她们形成了一个遍布俄国远东地区的情报网。[4]其他如资料记载的“西伯利亚阿菊”“满洲阿菊”等都是从事此类活动的代表性人物。[5]

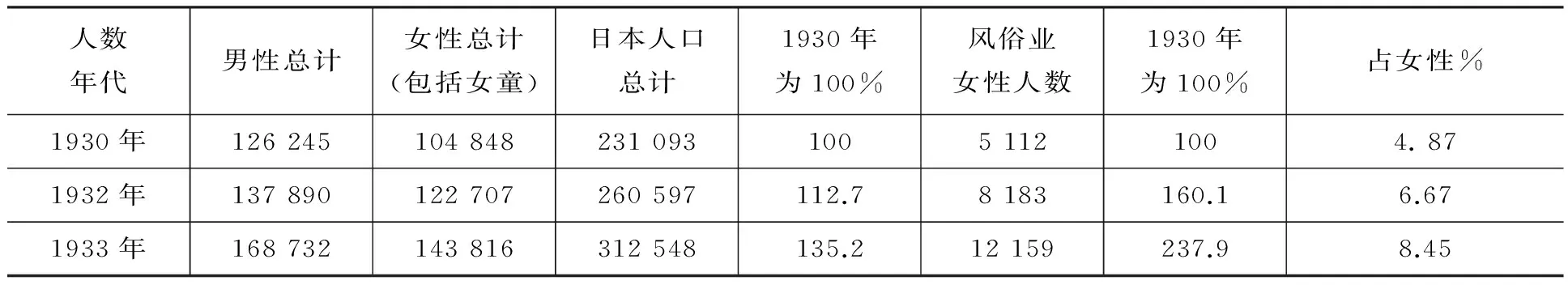

九一八事变后,东北成为日本人的“新天地”,吸引更多的风俗业女性涌进东北,尤其是在沈阳、长春、哈尔滨等大城市,日本女性“三五人乘坐俄罗斯风格的大马车,浓装艳抹,穿着华丽,叽叽喳喳地穿行。在满铁医院、百货商店都能看到她们的身影”[6]序言。具体数据详见下表[6]3-4:

九一八事变前后东北日本人数量及风俗业女性人数对比

分析上表,一是事变后日本人口数量明显膨胀,从事变前的23万人猛增至31万人,为事变前的1.35倍。尤其是居住关东州及满铁附属地以外的日本人数量猛增,从1930年的5 836人增至33 560人[6]3,为事变前的5.7倍。二是日本风俗业女性人数剧增,从5 000余人增至12 000人,为事变前的2.37倍,占日本女性人口比例也从4.87%增至8.45%,可以看出从事风俗业女性的增长速度。

再以日本风俗业女性分布的城市来分析,如果以九一八事变当时各城市从事风俗业的日本女性数量为100%,到1933年,大连增至140%,奉天为220%,吉林(市)515%,哈尔滨557%,长春701%,齐齐哈尔则为1217%。[6]7说明九一八事变后,日本人口迅速向“北满”地域扩张,从事风俗业女性的数量也水涨船高。甚至连“北满”偏僻地区也不乏日本风俗女性的身影。1933年当时,黑龙江畔的瑷珲有日本卖淫女36人,大兴安岭的呼玛有8人,鸥浦有1人。她们都是伴随日本殖民统治者或日本资本入侵的脚步进入各地的。

以上从事风俗业的日本女性多是出身农村贫困家庭,因からゆきさん发源于九州,如果按地域别顺位,出身九州长崎的日本女性人数最多,以下地域别顺位分别是福冈、熊本、北海道、东京、大阪、广岛和山口等地。 从事风俗业的女性中还有一部分朝鲜人,以关东州管辖区(包括满铁附属地、不包括“北满”地区)为例,1930年,从事风俗业的朝鲜女性640人,到1931年缩减到585人,1933年为464人,三年间减少176人。包括中国风俗业女性,人数也有缩减之势,1930年为4 582人(同时期日本风俗业女性4 593人),到1933年减少至3 796人,三年间减少786人。而日本女性却增至8 116人,三年间增加3 573人。中朝风俗业女性之所以减少,原因是“邦人接客妇飞速的增长”,“内地人从业妇的踊跃进入令人吃惊”[6]13-14。

九一八事变后,中朝风俗业女性数量的减少(大中城市及交通便利地区)以及日本女性的增长,反映了日本人口侵入东北的数量增长,这之中不仅包括军队,还包括财阀、商贸资本、土木建筑等行业人员。有评论指出,“追随军队、土木关系的人们进入最前线的首先是朝鲜的娘子军,待她们开拓以后,‘大和扶子’(日本女性)也接踵而来,朝鲜娘子军难以与之竞争,只好向更前线移动……朝鲜娘子军的勇敢和悲哀命运可见一斑”[7]。

二、“满洲开拓”中的女谍河原操子与“韩太太”

“满洲开拓”女性中,不仅仅是日本风俗业女性,还包括少数负有特殊使命,潜入东北从事间谍活动的女间谍,河原操子即其中之一。 河原操子出身于日本藩士家庭,早年毕业于东京师范学校,后入东京女子高等师范学校,曾执教于长野高等女子学校、横滨大同学校和上海务本堂等,1903年秋受日本驻华公使内田康哉及武官青木宣纯之命,潜入内蒙古喀喇沁王府担任教师,暗中收集情报。

在喀喇沁旗,河原建立了蒙古族第一所女子学堂毓正女学堂,她自任总教习,负责教授日语、算术、手工、图画、音乐、体育等课程,还聘请了该旗宁姓女子和北京的张夫人为教员。由于她执教有方,学堂声名鹊起,学员人数不断增加,这都增强了她在该地的影响力。 当然,教学主要是为了掩盖其进行间谍活动,从河原踏上喀喇沁旗的第一天起,她就注意情报收集。同时,以她独有的亲和力感染喀喇沁王,使之逐渐疏远俄国,进而亲近日本。更为重要的是,河原经常暗中观察俄国在边境的驻兵情况,并源源不断地将情报输送至北京公使馆。尤其是日俄战争爆发后,河原提供了许多有价值的情报。正因为她在情报工作中的特殊“贡献”,战后受到了当局的“勋六等”嘉奖。有资料记载,在日本近代史上,因“军事上的功劳”获此“殊勋”的女人,河原当是第一人[8],可见河原对日本的“贡献”之大。

日本女谍中还有一位颇有名气的“韩太太”,本名中岛成子,出生于日本枥木县小山市一个地主家庭,由于父亲事故死亡,长兄游手好闲,家境逐渐衰败,中岛遂于1923年参加日本红十字“满洲本社”,进入东北谋生。后与京奉铁路机务科长韩景堂结婚,经营一家“犁云农场”,中岛在农场附设学校里讲授日语、数学和算盘。中岛给自己起个中国名字叫韩又杰,人们称之为“韩太太”。日本关东军发动九一八事变后,东北各地爱国军民纷纷组建起各种形式的抗日义勇军,接受多年军国主义教育的“韩太太”再也不甘“寂寞”,只身去了奉天,自告奋勇充当伪治安维持会的联络官,往返于日本人和中国汉奸之间,倾心倾力为维护殖民统治秩序效力,因此被关东军和伪满洲国民政部聘为嘱托(顾问)。有史料披露,关东军向齐齐哈尔进犯之前,先是收买洮辽镇守使张海鹏,唆使他领兵犯齐,“韩太太充当了说客,前往说项,成功地让这位老人(张海鹏)出马”。从此,“韩太太”“以此为契机,积极协助日本军的讨匪工作,与川岛芳子的行动十分相近”[9]。“韩太太”能操中日两国语言,又是女性,经常乔装打扮深入到义勇军活动的地区,为日军收集情报,并自诩自己“既是间谍,又是谋略马贼”。七七事变后,“韩太太”在北平纠集日本女性及汉奸太太组建“妇女宣扶班”,为日本的侵略行径张目。期间,为了铲除活跃在天津租界的中国地下武装力量,她网罗一伙歹徒绑架天津英法商会的头目,为日本宪兵闯进租界制造借口。从此,日本宪兵动辄以“保护英法侨民”为由进入租界,搜捕地下反抗势力,给中国地下武装力量造成极大威胁。

在日本女性中,还有一些人表面上进行小商品买卖,实则进行鸦片贩卖活动。据记载,1917年在中东路陶赖昭有8户日本人,其中5户表面上经营药品,实则贩卖鸦片;在东宁三岔口镇,被当地人称为“鸦片王”的日本女人大久保杉子,因从事鸦片走私而发财;在安达,日人经营的池田杂货店,实为鸦片烟馆。此外,在中东铁路沿线车站,经常有身着洋服的日本女子,向下车的商人兜售吗啡等。[10]

三、肩负“满洲开拓”的“大陆花嫁”与“大陆之母”

伪满洲国出笼不久,日本当局先后招募5批3 000余名退役军人,移居黑龙江省的依兰、绥棱、密山等地,称武装试验移民,主要任务是协同关东军维持殖民统治秩序,镇压东北民众的反抗。但武装移民刚刚进入移居地,就遭到抗日武装的不断袭击,有39人被抗日武装击毙,加之居住、生活环境同当局的宣传大相径庭,致使移民抱怨沮丧、意志颓废,纷纷要求回国,甚至骚动闹事,“就像患上了严重的传染病似的,很快有数十人提出离队”[11],当局称之为“屯垦病”。为了稳住移民,移民政策制定者设想招募“大陆花嫁”(日语,新娘之意,即嫁到大陆的新娘),以便让移民安心定居东北。1935年初,日本当局以“开拓满洲新天地”为诱饵,在全国招募“大陆花嫁”,结果有130名18岁以上的女性应招,进入第二批移民据点千振村,嫁给单身武装移民,成为第一批“大陆花嫁”。截至日本战败投降,这些“大陆花嫁”连同原日本主妇总计297人,为日本丈夫生养了194名儿童(男103、女91),[2]214为推广“大陆花嫁”制度积累了经验。

1937年,日本政府阁议通过关东军制定的《百万户移民计划》,决定在20年内向中国东北移民100万户、500万人。为了在短期内把大批日本农民移居东北,日本当局采取分乡、分村及组建青少年义勇军等形式,将大批贫困少地的日本农民移居东北,“大陆花嫁”也被正式纳入日本移民的各项计划之中。1937年4月,日本拓务省在长野县设置女子拓务训练所,招募17岁至25岁的单身女性进行为期1至3个月的训练,然后派赴东北,充当单身日本移民的新娘。拓务省在《大陆花嫁养成之意义》中特别强调,大陆花嫁“乃贯彻开拓政策之一翼”,“为确保民族资源,保持大和民族血统之纯洁”,“向大陆移植日本妇道,创建满洲新文化”[2]213。1938年,拓务省在日本全国23个府县开设女子拓务讲习会,到1941年,先后在爱媛、大分、山形、茨城、枥木、静冈等县设立女子拓殖训练所。此外,日伪当局也相应在东北各地设立开拓女塾,培训进入东北的“大陆花嫁”。截至日本战败投降,分别在东安、北安、滨江、吉林、龙江、三江、牡丹江以及兴安东省和兴安南省设立几十所开拓女塾,培训内容包括“皇民修养、协和训练、生活训练、农事、家事、情操陶冶”等。[12]411-412据不完全统计,1941年,上述各所培训“大陆花嫁”100人,1942年330人,1943年452人,以上800余名“大陆花嫁”经过培训90%嫁给开拓地的日本单身移民,日本战败投降当时,在各女塾接受培训的女性尚有309人。[12]412

从1938年开始,大批日本16岁至19岁的“满蒙开拓青少年义勇军”进入东北,其中不乏有12岁、13岁的少年,日伪当局先把这些青少年送到各地训练所,进行以军事训练为主的培训,但“屯垦病”很快在青少年中蔓延。从小接受军国主义教育的青少年在中国土地上放荡不羁,多次发生袭扰中国村落、盗窃村民财物、强奸中国妇女等事件。即使在训练所内部,也时常发生集团斗殴、上岗睡觉、泡病号、殴打队长等事件。为规制这些青少年,日本拓务省制定了“满蒙开拓青少年义勇军女子指导员”制度,在全国招募“寮母”,又称“大陆之母”,条件是25岁至40岁接受过中等以上教育的单身女性,分配到各训练所,负责引导青少年实践日本的“大陆开拓”政策,消除“屯垦病”。同时照料青少年的生活起居,包括传授炊事、缝纫、洗濯等生活常识。1939年4月,第一批“大陆之母”48人进入东北的各青少年义勇军训练所,1940年38人,1941年33人,截至1945年,计有176名“大陆之母”分配到各训练所。[2]216然而,“大陆之母”并不能医治青少年的“屯垦病”,甚至连“大陆之母”也染上“屯垦病”。一位和歌山出身的“大陆之母”被分配到孙吴县训练所,半夜里竟有少年撞进她的宿舍对其非礼,第二天她向训练所长汇报时,所长竟嘻嘻哈哈当作笑话,这位“大陆之母”悲愤之余收拾行李离去。[2]216-217

日本战败投降后,由于关东军的弃民政策,同其他开拓团民的命运一样,“大陆花嫁”及“大陆之母”陷入求助无门的困顿中,总数约27万开拓民中,集体自杀、遇难、疾病、饥饿等非正常死亡者约7.8万人。[13]尤其是妇女、儿童作为弱者中的弱者,成为集体自杀事件中最无力的被动者,还有许多“大陆花嫁”因丈夫出征阵亡成为寡妇。尽管有些妇女儿童被宽宏大度的中国人收留,侥幸生存下来,但“日本残留妇人”及“日本残留儿童”事实存在的历史悲剧却无法湮灭。

结束语

日本确立并实施大陆政策以来,一批从事风俗业的日本女性最早踏进中国东北,她们活动在中东路沿线及大中城市,主要服务对象是地方官绅、中俄工商界人士等。日俄战争后,日本军人、满铁及财阀进入东北,她们的服务对象转向日本人,这也就不难解释九一八事变后日本风俗业女性人数剧增的原因。值得注意的是,尽管这些人是以“淘金”为第一目的,但她们毕竟多年接受军国主义的熏陶,出于自身利益和“国家利益”的驱动,其中有些人主动或被动为日本大陆扩张政策效力,起到了日本军政界难以替代的作用。还应该指出的是,日本在中国东北公娼制度的确立,与战争时期强征中国、朝鲜、菲律宾等国“从军慰安妇”有着本质的区别,后者是剥夺女性人权和尊严,令人发指的反人道、反人性的罪行。但令人费解的是,直到今天,日本右翼社会仍然打着所谓公娼制度的旗号,竭力掩饰强征从军慰安妇的罪行,顽固不道歉、不谢罪、不反省,透视出日本对战败耿耿于怀的阴暗心理以及扭曲的战争观和历史观。

河野操子与“韩太太”等女性间谍,在流入东北的日本女性中虽属个案,但她们的能量和影响不能小觑。她们在身体力行大陆扩张政策、扰乱东北社会秩序、祸乱东北政局等方面发挥了日本军部不可替代的作用。还有些日本女性依仗日本政府及军事武装力量的后盾,无视中国法律,秘密从事鸦片毒品走私活动,为东北地区毒品泛滥推波助澜。

日本发动九一八事变后,数十万开拓民进入东北,其中包括一部分“大陆花嫁”和“大陆之母”,继续着日本女性的近代悲剧。应该指出的是,在日本侵略扩张的总方针下,她们既是身体力行日本扩张政策的战争加害者,同时又是日本大陆扩张的牺牲品。

[1][日]永田稠.满洲移民前夜物语[M].东京:日本力行社,1942:8.

[2][日]大江志乃夫,等,编.近代日本と植民地[M].(5·膨張する帝国の人流).东京:岩波书店,1993.

[3][日]福泽谕吉.人民の移住と娼婦の出稼[N].时事新报,1896-01-18.

[4][英]理查德·迪肯.日本情报机构秘史[M]. 群益,译.北京:群众出版社,1985:74.

[5]王希亮.日本来的马贼[M].济南:济南出版社,1995:258-263.

[6][日]平林广人.满洲における邦人接客婦の勢力[M].ダイムス通信社,1934.

[7][日]海路昌臣.赤裸裸に観た北满[J].国際パンフレット通信第690号:22-24.

[8][日]河原操子.カラチン王妃と私[M].东京:芙蓉书房,1969:102.

[9][日]渡边龙策.女探?日中スバイ戦史の断面[M].东京:早川书店,1965:76.

[10][日]塚瀬進.满洲の日本人[M].东京:吉川弘文馆,2004:72-73.

[11][日]藤田繁.草の碑·满蒙開拓団棄てられた民の記録[M].金泽市:能登印刷出版部,1989:160-161.

[12][日]满洲开拓史刊行会.满洲开拓史[M].东京:全国拓友协议会发行,1980(非卖品).

[13][日]木岛三千郎.满洲1945年[M].东京:原书房,1986:132.

〔责任编辑:曹金钟〕

2015-06-02

2013年黑龙江省高等学校人文社会科学学术创新团队项目

李淑娟(1965-),女,黑龙江肇源人,教授,硕士研究生导师,博士,从事抗日战争和东北沦陷区史研究。

K264.3

A

1000-8284(2015)09-0204-05