猪场五大疾病及其防控

2015-08-23王亚辉

本刊记者 王亚辉 李 娟

养好猪,要做好“种”、“料”、“养”、“管”、“防”,其中,“防”讲的就是疾病防控。中国工程院院士陈焕春曾在多个场合谈到,我国养猪效率低下是因为“生得少”、“长得慢”、“死得多”,这里面的深层次原因则包括疾病控制不到位。疾病造成了母猪的繁殖障碍,猪只的生长发育缓慢、饲料报酬降低以及高发病率和死亡率。疾病,尤其是对养猪业危害极大的主要病毒性疾病的防控,是规模化猪场必须时刻面对、始终无法跨越的一道坎儿。为帮助广大养猪人正确认识、积极应对、科学防控猪场的主要疾病,本刊特别策划了本期的猪病防控专题,以猪繁殖与呼吸障碍综合征、圆环病毒病、猪瘟、伪狂犬病、口蹄疫为论述对象,并结合国内活跃在养猪生产一线的知名专家学者在各种学术或行业会议上的报告、发表在学术刊物上的文章,摘引其中的主要观点,介绍了上述五种疾病的流行动态、防控难点和防治策略,在防治策略中又重点提到了疫苗的选用和评价。不仅是本专题列出的这五种疾病,也包括所有的病毒性疾病的防控需要大家建立一个基本的共识:即免疫是防控的有效手段,但疫苗的使用应科学、合理;生物安全综合防治是降低疫病风险的基本手段,必须执行到位;净化是疫病防控的根本出路,需要不断努力。

蓝耳病防控不能过于依赖疫苗和盲目使用疫苗

▲中国农业大学动物医学院教授杨汉春

▲国家兽用药品工程技术研究中心研究员遇秀玲

▲华威特(北京)生物科技有限公司董事长武华博士

蓝耳病防控形势不容乐观

提到猪繁殖与呼吸障碍综合征(PRRS,俗称“蓝耳病”),大家都不陌生。2006年在我国大部分地区暴发的由高致病性猪蓝耳病病毒(HP-PRRSV)引发的疫情,给我国养猪业带来了一场史无前例的灾难。也正是从那时起,蓝耳病开始受到我国养猪业越来越多的关注。然而时至今日,我国绝大部分猪场仍未摆脱蓝耳病的困扰。据国家生猪产业技术体系疫病控制研究室主任、中国农业大学动物医学院教授杨汉春研究团队在2014年对全国25个地区273个猪场的22 482份血清的检测结果表明,蓝耳病阳性猪场的比例高达98.9%,也就是说仅有1.1%的猪场蓝耳病是阴性的。普遍存在的蓝耳病给猪场造成的经济损失是难以估量的,因为我国的猪病较为复杂,很难统计单个疾病带来的经济损失,但参考美国的统计数据,每年蓝耳病给美国养猪业造成的经济损失多达5.6亿美元。

鉴于猪蓝耳病的危害之大,一直以来,学界和业界都在努力研究和探索蓝耳病的防控策略、方法和技术,并希望能将蓝耳病彻底根除。但人们最终发现,对付蓝耳病并非易事。杨汉春认为,蓝耳病难以控制,主要在于PRRSV极易变异,且不同毒株间可能发生重组,毒株呈现多样性,使人们防不胜防。另外,蓝耳病的慢性持续性感染、病毒增殖的抗体依赖性作用、免疫抑制和继发感染,又使蓝耳病的临床复杂性和防控难度进一步加大。

图1 蓝耳病的防控难点

蓝耳病防控不应疫苗至上

面对蓝耳病这种顽疾,不少养猪人犯了愁,甚至“病急乱投医”,最为突出的问题就是盲目使用弱毒活疫苗。包括杨汉春在内的不少专家都指出,盲目、过度、长时间使用弱毒活疫苗,一个猪场使用两种以上不同毒株的活疫苗,随意更换不同毒株的疫苗,是造成我国猪蓝耳病临床发病率升高、猪群蓝耳病不稳定现象普遍的重要人为原因。

那么,该如何防控蓝耳病,究竟需不需要免疫,如何选用疫苗?对此,杨汉春指出,防控蓝耳病需要疫苗,但不能过分依赖疫苗,在使用疫苗时更要做到科学、适度。国家兽用药品工程技术研究中心遇秀玲研究员也认为,疫苗免疫虽可以降低猪群发病率,提高成活率和出栏率,但不能彻底解决PRRSV持续感染和隐性带毒的问题。也就说,疫苗是有效的,却不是万能的,应用疫苗还要“有所为有所不为”,针对不同状态的猪场要有不同的疫苗使用对策。比如,杨汉春和遇秀玲都认为,猪蓝耳病阳性/不稳定猪场、疫情发生猪场可使用弱毒活疫苗,但阴性猪场、阳性/稳定猪场、公猪站不应使用活疫苗。另外,两位专家也都一致认为,防控蓝耳病,最有效的办法是根据本场实际情况,在确定猪群PRRSV的感染状态后,采取综合措施,尤其要强化猪场内外的生物安全,严格引种隔离、驯化和检疫,切断PRRSV的传播与循环路径。杨汉春还提出,有条件的猪场,尤其是种猪场,可以通过闭群技术控制蓝耳病,并通过检测、淘汰、清群和建群等措施,来逐步净化蓝耳病。

蓝耳病免疫程序和免疫评估不能忽略两个问题

在蓝耳病疫苗的免疫程序和免疫后效果的评估上,还需注意以下两个问题。

一是蓝耳病疫苗对其他疫苗尤其是猪瘟疫苗的免疫干扰。遇秀玲认为,蓝耳病疫苗免疫会干扰猪瘟疫苗免疫后抗体的产生,因此建议蓝耳病疫苗先免疫,猪瘟疫苗后免疫,并且二者的免疫间隔应在7天以上。杨汉春也认为,由于PRRSV的免疫抑制作用,蓝耳病会影响到其他疾病的发生以及其他疫苗的免疫效果,而且这种影响程度在不同毒株之间、高致病性毒株与低致病性毒株之间是有差异的。上述观点也得到了大量试验数据的证实(图2)。但华威特(北京)生物科技有限公司董事长武华博士则指出,并不是所有的高致病性蓝耳病疫苗都会对猪瘟疫苗有干扰作用。天津株(TJM-92株)疫苗就可与猪瘟疫苗同时免疫,两者之间不发生免疫干扰。这可能是由于该疫苗属于Nsp2基因双缺失疫苗,毒力较弱,对其他疫苗的免疫抑制作用消失。

二是监测的抗体阳性率和抗体水平并不能代表免疫效果。遇秀玲和武华都指出,蓝耳病病毒的核衣壳蛋白(N蛋白)并不能诱导产生病毒的中和抗体,因此一般检测出的N蛋白抗体水平并不能反映免疫状态。如果ELISA检测后的S/P值呈阳性,只能提示猪群感染过疫苗毒或野毒,而评估免疫效果最科学的手段是病毒攻毒试验。

图2 杨汉春教授2003年发表在Veterinary Microbiology杂志上的有关蓝耳病病毒对猪瘟疫苗免疫效果的影响的文章截图

猪圆环病毒疫苗需注重抗原含量

▲华中农业大学动物医学院教授、国家生猪产业技术体系岗位科学家何启盖

▲浙江大学动物科学学院邢刚博士

病原特性、流行现状及临床危害

猪圆环病毒病是指以2型圆环病毒(PCV2)为主要病原,单独、继发或混合感染其他致病微生物的一系列疾病的总称。PCV2还存在不同的基因型,有2a、2b、2c、2d、2e毒株等。目前我国主要流行的毒株是PCV2b型毒株。

PCV2主要侵害猪的淋巴细胞和巨噬细胞,引起淋巴细胞分裂增殖障碍,凋亡的淋巴细胞不能及时得到补充,导致淋巴器官的功能遭到破坏,最终造成猪免疫力下降,引起一些病毒趁虚而入造成疾病的共感染,共感染最多的是蓝耳病,其次是肺炎支原体病,还有伪狂犬病和一些细菌性疾病。浙江大学动物科学学院邢刚博士研究团队在2006—2010年间从全国各地采集了191份圆环病毒的发病病料,发现PCV2的阳性样品117份,PCV2感染率为61.25%,在这117份阳性样品中,又分别有55.6%和30.8%的样品检出了蓝耳病病毒和猪瘟病毒;而在41份健康猪样品中,PCV2带毒率也达到了24.4%。

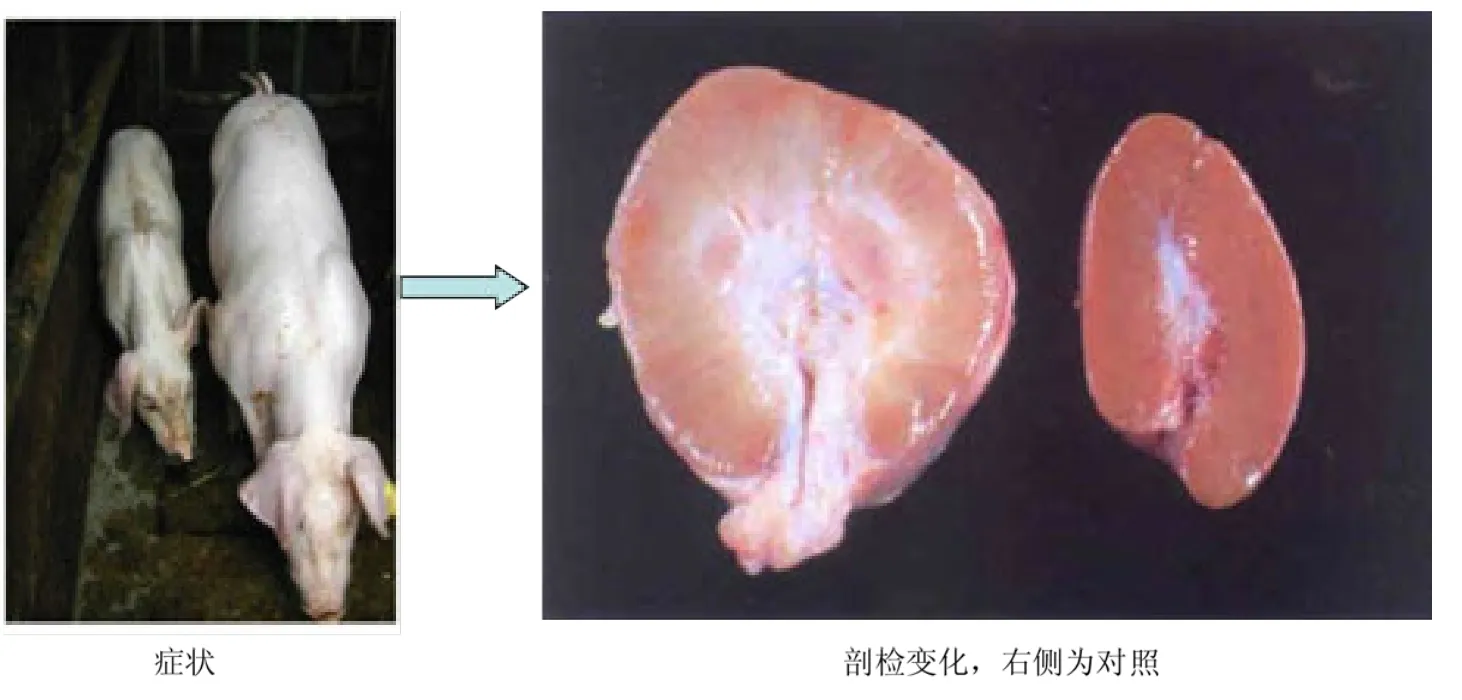

图1 PMWS仔猪及剖检变化

PCV2可感染不同年龄的猪。5~12周龄仔猪断奶前后易感,可引起多系统衰竭综合征(PMWS),病死率达10%。患病仔猪表现精神萎靡、体温升高、下痢、呼吸困难,最明显的症状是腹股沟淋巴结肿大,最终导致猪生长缓慢或死亡,即使病猪康复也会成为僵猪,生长缓慢、饲料消耗增加;保育后期或育肥期的中大猪感染PCV2后,常引起皮炎肾病综合征(PDNS),中大猪感染后不易死亡,病猪可自行康复,但病猪全身有皮炎性病变,留下褐色斑点影响猪的出售;母猪感染PCV2后主要表现繁殖障碍;成年公猪感染PCV2不发病,但可以通过精液垂直传播给胎儿,导致初生仔猪的先天性震颤、肉芽肿性肠炎等。

疫苗的选择、应用和评价

圆环病毒病的根除难度较大,但可以通过加强生物安全、供以良好的营养和免疫等方法降低PCV2在猪场中的传染压力,预防一些共感染和继发感染疾病。其中免疫被普遍认为是控制圆环病毒病的最好方法。大量猪场的疫苗使用试验表明,圆环病毒疫苗免疫后可以避免感染猪场排毒,减少猪体内的病毒量,降低感染压力。但如何选择、使用及评价疫苗是养殖场(户)需要仔细考虑的问题。

目前,市场上的圆环病毒疫苗类型众多,除了梅里亚公司的全病毒灭活疫苗、富道公司的PCV1-PCV2嵌合灭活疫苗、勃林格殷格翰公司的基因工程亚单位疫苗等进口疫苗外,还包括国内一些高等院校、科研院所和企业研制的针对PCV2的全病毒灭活疫苗和亚单位疫苗。如中国农业科学院哈尔滨兽医研究所的LG株、南京农业大学的SH株、大北农集团的DBN-SX07株、华中农业大学的WH株、浙江大学的ZJ/C株、青岛易邦生物工程有限公司和武汉中博生物股份有限公司以杆状病毒载体表达的亚单位疫苗等。

不同毒株、不同生产厂家的疫苗究竟如何选择,邢刚认为应遵从以下4个原则:一是看疫苗的安全性,所选疫苗的应激反应和副作用要小。目前市场上的圆环病毒疫苗都是灭活疫苗,一般在制备灭活苗时加入了油质佐剂,而油质佐剂不易被组织吸收,猪的应激也较大,相对来说,加入水质佐剂的疫苗更容易被组织吸收,应激反应也小。二是看疫苗的高效性,由于圆环病毒毒力弱,在培养过程中不产生细胞病变,获得高滴度的病毒难度大,而病毒含量又与疫苗的免疫效果呈正相关。因此评价圆环病毒是否高效的重要参考技术指标就是病毒含量。农业部规定抗原含量达到107.0TCID50(组织半数感染量)才具有免疫效果。圆环病毒疫苗在抗原含量达标的情况下,注射后需要3周以上时间才能产生免疫效力,有的疫苗需要4~5周。三是看疫苗毒株是否与猪场发病毒株相匹配。我国流行的圆环病毒毒株以PCV2b型为主,而国内大多数疫苗生产厂家所选用的毒株也是PCV2b型毒株。四是看免疫操作是否方便,鉴于猪场免疫疫苗较多的实际情况,建议选择一针见效的疫苗,尽量避免多次注射,给猪群造成应激。

选好疫苗后,如何进行科学免疫,对此邢刚提出了针对母猪、仔猪和公猪的推荐免疫程序和免疫剂量(表1)。

而对于免疫效果的评估,业界专家也给出了建议。邢刚认为评估免疫效果首先要“让猪说了算”,即以免疫后猪群的生产成绩为参考标准。华中农业大学动物医学院教授、国家生猪产业技术体系岗位科学家何启盖也支持上述观点。如果免疫一种疫苗,可以提高猪只全程的成活率、猪群的整齐度和饲料报酬,降低其他疾病的混合感染,那这样的疫苗就是好疫苗。另外,邢刚还指出,免疫评价还可通过实验室或者直接使用疫苗生产厂家的诊断试剂盒检测免疫后6~7周猪群的抗体水平和整齐度。

表1 猪群圆环疫苗免疫方法猪群 首次免疫 加强免疫 免疫剂量(头份/次)母猪 后备母猪 配种前免疫 产前一个月 2经产母猪 产前6~7周,产前3~4周 每年普免两次 2仔猪 母猪未免 出生后2周龄接种 1母猪已免 3~4周龄接种 1公猪 春季免疫 秋季免疫 2

猪瘟的流行特点及免疫程序

▲中国兽医药品监察所检测技术研究室主任宁宜宝研究员

猪瘟的流行特点

猪瘟仍是危害全球养猪业的重要传染病,是我国主要的畜禽疫病之一。目前猪瘟在我国呈现一个稳定、点状散发的态势,在猪场有圆环病毒病或其他高热病混合感染情况下猪瘟发病增加。中国兽医药品监察所检测技术研究室主任宁宜宝研究员通过调查,将猪瘟的流行特点总结为以下8个方面。

一是猪瘟流行面广。2013年收集的31个省(市)的病猪样中,除海南外的所有地方包括西藏都分离出了猪瘟野毒,最高带毒率达30%以上。

二是非典型猪瘟较多,易感猪群数量增加,感染猪瘟病毒的猪发病年龄越来越小。临床上多以母猪繁殖障碍的非典型猪瘟为主,通过胎盘垂直传染仔猪,导致仔猪3月龄以下就发病。在广东检测的5个猪场的32头带毒母猪共产仔97头,结果94头带毒,仔猪带毒阳性率达96.7%。

三是猪瘟病原在发生变化。一是毒力的变化,以前多是强毒感染,现在是中等毒力的慢性感染。二是猪瘟病毒基因型变化,目前分离到1、2、3三个猪瘟基因型。我国主要流行1、2型,且以2型为主。

四是我国养猪方式,特别是散养给猪瘟防控带来难度。曾监测了48个年出栏500头以下的中小型猪场的猪瘟发病率,有19个猪场发病,发病率达39.6%。

五是野猪数量迅速增加。野猪对猪瘟病毒持续感染成为该病毒的天然宿主,我国约有野猪100万头以上,野猪活动范围大,与家猪接触不确定,给家猪感染猪瘟病毒带来威胁。

六是混合感染对猪瘟的影响,如PCV、PRRSV、PRV等的单独感染和混合感染不仅对猪瘟疫苗起抑制作用,而且会增强低猪瘟病毒的毒力。

七是我国生猪流动频繁,疫病跨区域传播机会增多,进口频繁,外来风险很难避免。

八是市场上猪瘟疫苗免疫抗体的合格率仍偏低。我国的猪瘟抗体免疫合格率一直在60%左右,就是说有40%的猪一直处于敏感状态。一些使用牛睾丸细胞疫苗和组织疫苗的偏远地区猪场,抗体水平很低,最低到2.9%,甚至检测不到抗体。

猪瘟的推荐免疫程序

防控猪瘟的最好方法仍旧是免疫。农业部将猪瘟列为全部猪群强制免疫的疫病之一,并推荐了猪瘟的免疫程序。根据《2013年国家动物疫病强制免疫计划》,商品猪在25~35日龄首免, 60~70日龄二免;种母猪在25~35日龄首免,60~70日龄二免,以后每次配种前免疫一次;每年春秋两季集中免疫,每月定期补免。免疫21天后,进行效果监测,存栏猪抗体合格率≥70%判定为合格。

针对我国一些猪场猪瘟疫苗免疫抗体阳性率低的问题,中国农业大学动物医学院杨汉春教授呼吁各猪场切实做好猪瘟的疫苗免疫,这其中包括选择高质量的疫苗,建立合理科学的免疫程序,并做好疫苗免疫效果的监测。他特别强调,种猪场要做好猪瘟净化工作,及时清除和淘汰阳性带毒种猪。

伪狂犬病卷土重来,免疫为本,净化是出路

▲中国工程院院士、华中农业大学教授陈焕春

▲中国农业科学院哈尔滨兽医研究所猪传染病研究室主任仇华吉

伪狂犬病再度来袭,或因病毒变异

猪伪狂犬病(PR)主要表现为妊娠母猪的流产、产死胎或弱仔,新生仔猪的神经症状和高死亡率以及生长育肥猪的呼吸道症状。在20世纪末和21世纪初,伪狂犬曾在我国长时间流行,但随着疫苗的普遍应用,该病逐渐得到控制,发病率大大降低,在规模化猪场很少能再检测到猪伪狂犬野毒抗体。2011年之前,伪狂犬病处于相对零散发生的状态。但2011年底以来,PR再度在我国流行。先在华北,后在华中,再到华东、华南,从北到南,席卷而来。现在全国大部分地区都有伪狂犬病重新发生的病例,有一些本来伪狂犬病阴性的种猪场,也有不同程度的转阳现象。甚至在2014年6月的广东种猪拍卖会期间,由于部分种猪群被发现感染了伪狂犬病毒野毒,种猪拍卖环节被迫临时取消。据国家生猪产业技术体系疾病控制研究室主任、中国农业大学教授杨汉春研究团队在2014年对从全国23个地区的266个猪场采集的15 029份血清猪伪狂犬病病毒(PRV)gE抗体的监测情况表明,g E抗体阳性的猪场高达80.08%,gE抗体阴性猪场只有19.92%。

图1 全国23个地区的266个猪场PRV gE抗体监测情况

这次的PR疫情出乎大多数人的意料,尤其令人费解的是发病猪场几乎都实施了伪狂犬的免疫,免疫猪群仍然发病,究竟原因何在,各方专家说法不一。杨汉春认为原因大致有两点,一是在过去,阳性猪场长期免疫,因免疫压力过大,病毒出现变异,产生毒力增强、抗原变异的新毒株,导致现有疫苗不能完全保护;二是猪场没有实施伪狂犬病的净化,没有及时淘汰野毒感染阳性的种猪,种猪群带毒率高且持续排毒,这就像埋着一颗定时炸弹,随时都有爆炸的可能。华中农业大学动物医学院教授何启盖则认为,这与免疫松懈有一定关系。近年来,不少猪场在控制伪狂犬病方面取得一定成效后,放松了免疫,并相应减少了免疫次数,如从以前的3~4次/年减少到2次/年,在猪场存在免疫抑制的情况下,就给PR的暴发提供了基础。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所猪传染病研究室主任仇华吉研究员认为,当前PR的暴发是由PRV变异株引起的,与早期毒株(如Bartha、Kaplan、SC株)相比,近期分离的毒株均有特征性的变化,而这些特征性的变化可能与致病力增强有关。中国工程院院士、华中农业大学教授陈焕春则认为,当前流行的猪伪狂犬病可能是由一种抗原性发生重大变异的伪狂犬病毒引起的,这种变异的病毒并没有出现毒力增强现象,只是抗原性发生了显著的改变,运用现有的疫苗不能产生足够的交叉保护。华中农业大学动物疫病诊断中心在对从河南、山东等地临床分离的8株伪狂犬野毒进行TK、gB、gC和g E基因的全序列测定和分析后发现,这些新分离的毒株与经典的伪狂犬病病毒毒株相比,发生了多个碱基的标志性突变和连续缺失。另外,当前流行的伪狂犬毒株的序列和鄂A株同源性高,同属于亚洲群,与欧美毒株亲缘关系较远。

当前伪狂犬病的防控难点

当前对于伪狂犬病的防控难点至少包括以下三个方面。一是传统的Bartha-K61株对近期流行的伪狂犬野毒的免疫效果可能会变差。二是一旦感染PRV,动物将终生带毒。如不实施净化,这些带毒猪持续排毒,使野毒在猪场内循环传播,增大猪场的感染压力。三是PRV属疱疹病毒,即可激发机体的体液免疫,又可激发机体的细胞免疫,但以细胞免疫为主。然而目前临床上只有评估体液免疫的血清学检测方法,尚未建立、推广评估细胞免疫的检测方法、技术,从而无法准确评估伪狂犬病的防控水平。陈焕春认为,在生产中通过抗体水平来评价伪狂犬的免疫状况是不合适的,应寻求细胞免疫的评价办法。

伪狂犬病防控的根本出路是净化

伪狂犬病卷土重来,再次给养猪业带来巨大损失,让很多养猪人重新认识了这种疾病,并促使他们反思过去在伪狂犬病控制上存在的认识误区。陈焕春强调,防控伪狂犬病最经济、最有效的办法是通过免疫达到净化,建立伪狂犬病的阴性猪场。他提出,我国有好的基因缺失疫苗和配套的诊断方法,是完全可以实现伪狂犬病的净化的。杨汉春也认为,净化是控制猪伪狂犬病的唯一出路。感染猪场,特别是种猪场,应在做好免疫接种的基础上,加强后备种猪的检测,用阴性后备种猪逐步替换和淘汰阳性种猪,最终建立阴性种猪群。

伪狂犬病疫苗应用的三个原则

具体到疫苗应用上,陈焕春认为,一要关注疫苗与流行毒株的同源性。鉴于当前的流行毒株与以Bartha株为代表的欧美毒株同源性低,因此使用Bartha-K61株疫苗效果并不可靠。他建议选用亲缘关系相对较近的亚洲群的伪狂犬病毒疫苗,如鄂A株或猪伪狂犬病活疫苗HB-98株。二要注意提升机体的细胞免疫水平。由于PRV的特性,防控伪狂犬病应立足于提升动物机体的细胞免疫水平。以HB-98株疫苗为例,该疫苗可提高机体非特异性细胞免疫的强度,使机体快速产生高水平的α和β两种干扰素。三是要制定合理的免疫程序。陈焕春建议,仔猪于0~3日龄滴鼻免疫,35~40日龄二免,70日龄再次加强免疫。他认为,早期滴鼻免疫是重要的,这是因为新生仔猪若感染PRV后,死亡率极高,而滴鼻免疫对于竞争性占位、抵御野毒早期感染效果较好。至于有人担心滴鼻免疫会受母源抗体干扰,陈焕春指出,滴鼻免疫属于黏膜免疫范畴,并不受体液循环中的母源抗体干扰。而之所以在35~40日龄加强免疫,这是因为仔猪断奶后,母源抗体衰减,黏膜免疫保护力也在下降,此时仔猪会出现免疫空白期,易受野毒侵袭。之所以在70日龄再次免疫,则是因为根据近年来伪狂犬病的流行情况,中大猪的野毒感染压力增大,多数表现出呼吸道症状,常规治疗效果不佳,此时免疫有利于控制中大猪的呼吸道症状。

口蹄疫防控以O 型为主,但应警惕A型

▲中国农业科学院兰州兽医研究所研究员邓光明

口蹄疫(FMD),在我国俗称为“五号病”,是由口蹄疫病毒(FMDV)感染偶蹄动物引起的一种急性、热性、高度接触性传染病。该病的特征病变为发病动物口腔黏膜、蹄部、乳房皮肤出现水疱,继而溃烂。该病传播速度快,传染性强,一旦蔓延和暴发,常给畜牧业生产和畜产品国际贸易带来严重打击。世界动物卫生组织(OIE)将其列入A类烈性传染病,我国也将其划入严格控制、强制免疫的一类动物传染病。

口蹄疫防控的六大难点

2006年,我国开始向国际上公布口蹄疫疫情。近年来国内大规模的疫情虽少有发生,但各地散发疫情却时常不断。中国农业科学院兰州兽医研究所邓光明研究员认为,我国对口蹄疫的强制免疫已实行多年,疫情形势虽可控制,但仍不容乐观。口蹄疫防控的难点主要有六个方面。

一是存在多型性。FMDV有O、A、C、SAT1、SAT2、SAT3、Asia1型7个血清型,各血清型之间完全没有交叉保护,同一血清型下不同亚型的抗原性也有不同程度的差异,这就导致疫苗产生的抗体不能提供完全保护。

二是感染谱广,种间屏障缺失。口蹄疫可感染多种偶蹄动物,且感染宿主的中间屏障薄弱,原本只感染牛羊或只感染猪的毒株也开始在牛羊猪之间相互感染。

三是持续带毒。与蓝耳病和猪瘟一样,口蹄疫也存在持续带毒问题,如牛可带毒数年之久。动物并不表现临床症状,但却向外界排毒,形成传染源。

四是传播途径多样。口蹄疫的传播有直接传播和间接传播两种方式,而通过气溶胶的空气传播是口蹄疫得以快速传播的重要途径。

五是免疫原性差。与猪瘟等其他病毒相比,口蹄疫病毒的免疫原性(刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力)比较差,这就影响到相应疫苗的防控效果。

六是病毒发生变异。流行毒株变异的频率在加快,原本口蹄疫病毒30年的变异率为19%,而耿马毒(O型口蹄疫病毒东南亚型拓扑型毒株)在8 年间的变异率就达到了12.2%,泛亚毒(O型口蹄疫病毒中东—南亚型拓扑型毒株)在6年间的变异率也达到了7.5%。尽管有些毒株未发生从一个血清型到另一个血清型的抗原性变异,但也存在着抗原性的漂移现象,另外还存在着流行毒株宿主嗜性的显著变异。

口蹄疫防控以O型的缅甸98毒株为主,但应关注A型

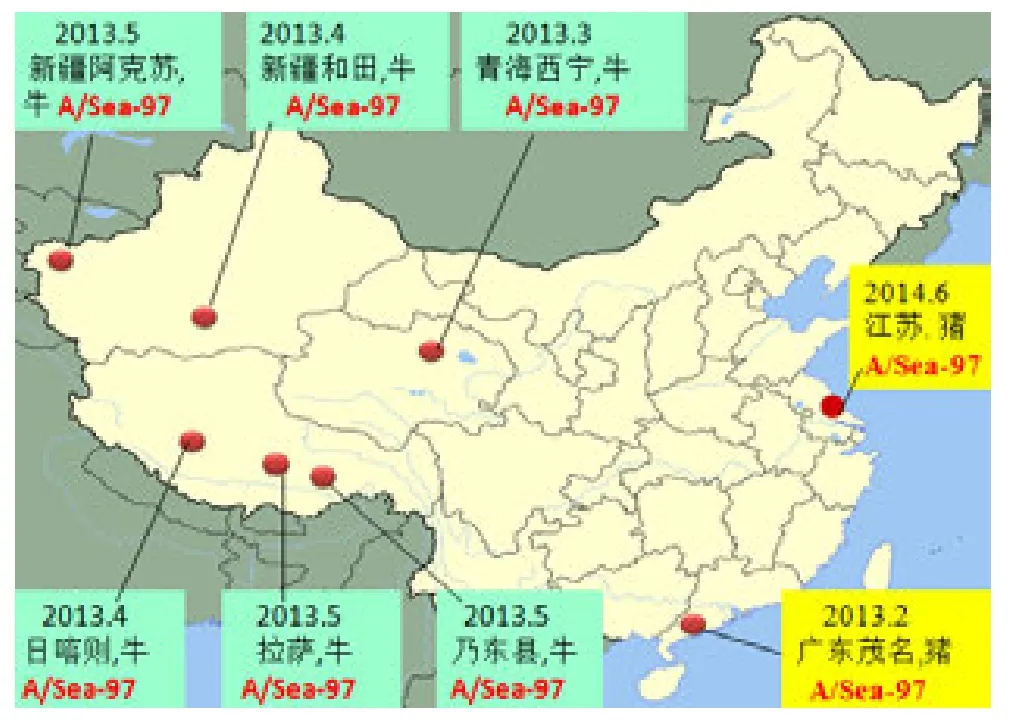

FMDV可感染70多种动物并引起发病,其中对畜牧业危害较大的是牛、羊和猪的口蹄疫。目前,在我国猪的口蹄疫以O型为主,代表毒株有缅甸98毒株、新猪毒2/GX/09-7毒株等,前者为当前O型的优势流行毒株。但邓光明指出,A型口蹄疫也不容忽视,因为近年来猪A型口蹄疫的报道多了起来。2009年,有报道称武汉和上海地区的个别奶牛场发生了A型口蹄疫,但之后的3年内,关于A型口蹄疫的新闻再未见诸报端,直到2013年2月,广东茂名的一个猪场再次发生了后经国家口蹄疫参考实验室确诊的A型口蹄疫疫情。经毒株测序分析,2013年和2009年的两次A型口蹄疫疫情分离到的毒株同虽属于A型Sea-97毒株,但却属于不同的进化分支,并相应区分为G2和G1分支。近两年来,A型口蹄疫并未绝迹。2014年6月,江苏宿迁发生了一起输入性的猪A型口蹄疫疫情,2015年1月,安徽马鞍山再次发生一起猪的A型口蹄疫疫情。上述案例表明,猪的A型口蹄疫有抬头的趋势,应多加注意。《中国猪业》杂志2015年第2期曾刊登了一篇题为《警惕A型口蹄疫在猪群发生》的文章,其中作者武汉回盛生物科技有限公司唐万勇和丁文格在文中详尽介绍了A型口蹄疫的发生和研究现状,呼吁业内继续做好O型口蹄疫免疫的同时,也应密切关注A型口蹄疫的动态(图2)。

对于口蹄疫的防控,国外一些发达国家如英国、日本多采取扑杀根除的策略,而我国根据国情采取以免疫预防为主的综合防治策略。邓光明认为,免疫仍是预防传染病的重要手段,在口蹄疫的防控上应坚定免疫信心,但他同时指出,由于影响因素众多,并不是所有经过免疫的动物都能达到预期目的,甚至发生免疫失败。中牧实业股份有限公司高级技术经理高佃平博士也认为,应客观认识疫苗的免疫效果,疫苗只能抵抗临床不发病,却并不能阻止病毒对动物的感染和复制。

图1 公开报道的A型口蹄疫疫情散布图

口蹄疫疫苗应用应注意三个问题

就具体的疫苗应用来讲,还应注意以下几点。

一是疫苗毒株与流行毒株的匹配性。目前,我国批准上市的猪用口蹄疫疫苗有两类,一类是全病毒灭活苗,包括缅甸98毒株疫苗(O/MYA98/BY/2010株或O/GX/09-7株+O/XJ/10-11株)以及旧猪毒的单苗或联苗(OZK/93株或OZK/93株+OR/80株、OZK/93株+OS/99株);一类是合成肽疫苗,包括多肽2570+7309、多肽2600+2700+2800、多肽98+93,其中后两种合成肽疫苗新增了对缅甸98毒株的保护。而对A型口蹄疫的防控,高佃平指出,国家尚未提倡免疫。但据笔者了解,用于猪的A型口蹄疫疫苗已在研发当中。然而,有些猪场为了防治A型口蹄疫,将国家批准用于牛、羊A型口蹄疫的二价或三价苗用于免疫猪,唐万勇和丁文格在撰文时指出,这在理论上是不妥的。

二是疫苗效力与抗原含量密切相关。疫苗的效力在一定程度上取决于每单位疫苗中的有效抗原含量。自2013年9月,农业部提升了口蹄疫疫苗的质量标准,规定疫苗效力检验标准由每头份3PD50(半数动物保护量)提高到6PD50。因此,应选用较高抗原含量的疫苗。一般说来,通过悬浮培养工艺生产的疫苗比转瓶培养生产的疫苗有效抗原含量高,浓缩苗的抗原含量比普通苗高。

三是强化免疫的重要性。邓光明认为,对于口蹄疫,需要进行二次强化免疫来产生有效的IgG抗体,并且增强抗体的持续时间和抗体对抗原的亲和力。他建议,仔猪在35日龄首免后间隔一月加强免疫一次,如只免疫一次,免疫合格率仅能达到30%~40%,而加强免疫,则可以把免疫合格率提升至80%~90%。