从变价的角度看古汉语动词自动词化的趋势

2015-08-20宋亚云

宋亚云

(北京大学中文系,北京100871)

一、语义价和句法价

在语法研究尤其是动词配价研究中,区分语义价和句法价具有较为重要的意义。Tomas E.Payne(2006)指出:“配价既可以认为是个语义概念,也可以认为是个句法概念,或者是二者的结合。语义价指通常由动词表达的信息世界场景中参与者的数目。……语法价(或句法价)指呈现在任何特定的小句中的论元的数目。”[1]237~238作者以英语动词eat为例:

(1)Calvin alreadly ate.(Calvin已经吃了。)

(2)Calvin came in and Φ grabbed Hobbes.(Calvin走进来抓住Hobbes。)

Payne认为英语动词eat(“吃”)的语义价是2,因为对任何一个特定的“吃”事件而言,必须有两个参与者——吃的人和被吃的东西。如果其中一个参与者从场景本身消失,那么很难想象把这个场景描述成“吃”这一事件。但是动词eat出现在小句中,其语法价既可以是1,也可以是2,取决于这个动词怎么用。如在例(1)中,没有直接宾语,因此动词唯一的核心论元即指“吃的人”,eat的语法价是1价,这是一个减价结构。动词ate之后有一个零形式,它不指向任何特别的实体,这种零形式实际上就是论元省略,而不是零形代词(即复指语)。这种零形式不同于例(2)中的零形式。在例(2)中,动词grab前的零形式是一种复指手段,指向前面的小句中提及的某个特定的参与者,动词grab的语法价仍然是2价。

有的语言学家认为动词eat永远是及物动词,有的语言学家则认为eat有时是及物的、有时是不及物的,Payne认为前者相当于“语义及物”,后者相当于“句法及物”。因此,Payne认为将语义价和句法价严格地区分开来,对于理解变价结构是很有用处的。

二、古汉语的变价结构

(一)变价结构

Dixon&Aikhenvald(2000)总结了部分语言减价的几种途径(被动Passives、反被动Antipassives、反身结构 Reflexives、交互结构 Reciprocals)和增价的几种途径(施用式 Applicativs和使役式 Causatives)[2]7~12。

Payne(2006)依次讨论的减价结构有:反身结构(Reflexives)、交互结构(Reciprocals)、中动结构(Middle constructions)、主语省略(Subject omission)、被动式(Passives)、反被动(Antipassives)、宾语省略和降级(Object demotion and omission)、宾语并入(Object incorporation)[1]241~258。Payne(2006)依次讨论的增价结构有:使役式(Causatives)、施用式(applicatives)、与格转换(Dative of shift)、领有者提升(Possessor raising)、利益与格(Dative interest)[1]258~272。

(二)古汉语的减价结构

古汉语常见的减价结构有:被动式、反宾为主句、动词和宾语之间插入介词“于/於”、“主语+可/足+动词”、主语省略、宾语省略、交互结构等七种。下面依次介绍。

1.被动式。

(3)先绝齐而后责地,则必见欺于张仪。(《史记·楚世家》)

(4)德若尧禹,世少知之;方术不用,为人所疑。(《荀子·尧问篇》)

在被动结构式中,动词在语义上都是及物的,语义价是2价;在句法上是不及物的,句法价是1价。例(3)中,施事成为介词“于”的宾语;例(4)中,施事成为介词“为”的宾语。在这两个例子中,施事都被降级为旁格。

2.反宾为主句。

(5)外物不可必,故龙逢诛,比干戮,箕子狂。(《吕氏春秋·必己》)

此类句子又叫意念被动句、无标记被动句、受事主语句,在上古汉语中并不罕见,在排比句、对偶句中常常出现。在“龙逢诛,比干戮”中,动词“诛”和“戮”都是及物动词,但是其受事宾语移前充当受事主语,动词后面没有支配对象,出现悬空的局面,其句法价是1价。我们不能说这两个动词变成了不及物动词,因为其语义价还是2价。

3.动词和宾语之间插入介词“于/於”。

(6)楚王奉孙吴以讨于陈,曰:“将定而国。”(《左传·昭公11年》)

关于这种在动词和受事宾语之间插入介词“于/於”的现象,Anderson(1977)[3]、何乐士(1989)[4]、杉田泰史(1998)[5]125、杉田泰史(2006)[6]330~339、陈祥明(2000)[7]、董秀芳(2006)[8]、袁明军(2008)[9]等学者曾予以关注。张定(2011)认为先秦至今的“A+V+于(於)+P”是一种非典型的语义型逆被动式,逆被动式的一个语用功能就是将受事置于外围的地位,使之背景化或降级(downgrade),结果导致受事的话题性减弱,使其在话语中不大可能很快再次出现[10]392~414。总之,无论是“及物性弱化”,还是“受事降级”,都意味着这种结构中动词的句法价发生了改变,由2价变为1价。

4.“主语+可/足+动词”。

(7)父不可弃,名不可废,尔其勉之!(《左传·昭公20年》)

5.主语省略。

(8)救罪人,法之所以败也,法败则国乱。(《韩非子·难一》)

6.宾语省略。

(9)唇亡齿寒,君所知也,不救何为?(《左传·哀公8年》)

7.交互结构。

(10)乡里相劝,死丧相救,兵役相从,此民之所励也。(《尉缭子·战威》)

(三)古汉语的增价结构

古汉语常见的增价结构有:使役式、施用式、与格转换、领有者提升。下面依次介绍。

1.使役式。

(11)死吾父而专于国,有死而已,吾蔑从之矣。(《左传·襄公21年》)

2.施用式。

(12)上好富,则民死利矣!(死利:为利而死。)(《荀子·大略篇》)

3.与格转换。

(13)昔者有馈生鱼于郑子产,子产使校人畜之池。(《孟子·万章上》)

(14)他日归,则有馈其兄生鹅者。(《孟子·滕文公下》)

4.领有者提升。

(15)公伤股。门官歼焉。(公伤股:即“公之股伤”。)(《左传·僖公22年》)

(四)古汉语变价结构的实质

以上我们依次列举了古汉语(主要是上古汉语)的7种减价结构和4种增价结构。就一般情况而言,无论是增价还是减价,改变的都是句法价,而不是语义价。及物动词的语义价只要不发生改变,尽管句法价临时发生改变(由2价变为1价),其语义性质也不会发生改变(仍为2价),及物动词还是及物动词,人们不会因为这个动词用于被动句、反宾为主句、交互结构、主宾语省略句、“可”字句或动词和宾语之间插入“于/於”的句子,就视之为不及物动词。不及物动词或者形容词也是如此,其语义价一般都是1价,如果用于使役句、施用式、与格转换式或领有者提升结构,只是句法价临时增为2价,语义价仍为1价,人们一般也不会视之为及物动词。

但是,有两种特殊情况会使动词的语义价和句法价都发生改变:

1.如果一个及物动词经常用于某种减价结构,其句法表现变得和不及物动词或者形容词十分近似,其语义性质就会逐渐发生改变,久而久之,人们就会倾向于将其看作不及物动词或者形容词。如有的及物动词常常用于反宾为主句,这种句子的结构形式是S+VP,与一般不及物动词或形容词构成的主要句式S+VP/AP相同,如果这种反宾为主句经常出现,就会使得及物动词的语义性质发生改变,及物性减弱,结果义或者性状义增强,逐步变为不及物动词或者形容词。如“灭”、“破”、“断”等词,都从及物动词发展出不及物动词用法,有的甚至进一步变为形容词[11]。这就是所谓的“自动词化”。

2.如果一个不及物动词或者形容词经常用于某种增价结构,其句法表现变得和及物动词十分近似,其语义性质也会逐步发生变化,久而久之,人们就会倾向于将其看作及物动词。如有的不及物动词或形容词经常用于使役式,这种句子的结构形式是S+VP+NP,与一般及物动词构成的主要句式相同,如果这种使役式反复出现,就会使得用于这种句式中的不及物动词或形容词的语义性质发生改变,吸收句式带来的语境义(也即致使义),及物性增强,结果义或性状义减弱,逐步变为及物动词。如“入”变为“纳”、“来”变为“徕”等[11]。这就是所谓的“使动构词”。也可以称之为“他动词化”。“他动词化”还有一种情况,即:有的动词在上古汉语时期本身就是两用动词,他动用法和自动用法都很常见,从语义价的角度来说,它们既是2价动词,也是1价动词。东汉以后,这些动词的自动用法逐渐消失,只留下他动用法,其语义价也固定为2价。这也可以称之为“他动词化”。

本文集中探讨第一种特殊情况即“自动词化”的有关问题。关于“他动词化”,则另撰文论述。

三、从变价的角度看古汉语动词“自动词化”的趋势

(一)“自动词化”研究综述

关于古汉语动词“自动词化”的趋势,相关研究成果颇丰,下面略作介绍。

太田辰夫(1958/2003)认为在唐代两用动词已经逐步固定为自动用法[12]194,志村良治(1984/1995)把太田辰夫的观点概括为“自动词化”,认为到了中古,自动、他动两用的动词显示出向自动词化固定的倾向[13]。不过志村良志的观点比较谨慎,他对自动词化也提出了几点疑问,简言之,志村良治认为:(一)把汉语的动词区分为他动词和自动词有困难,汉语动词的词性靠语言环境来决定,动词本身没有表示自动或他动;(二)自动词化之说很笼统,需要深入调查。关于自动、他动两用动词随时代以降而发生自动词化的问题,他认为自己也有未能搞清楚的地方,如哪些词自动词化了,自动词化到什么地步。自动词化的动词的数目怎样变为多数,怎样起作用的,也有不能明了之处[13]。

梅祖麟(1991)也认为“从先秦到唐代,汉语有个‘自动词化’的趋势”[14]。他举出“坏、败、断、灭、伤”等词,同时还利用了李佐丰(1983)[15]的统计数据,证明这些词在上古是他动用法多于自动用法,到唐代以后只有自动一用,或者自动用法的频率超过他动用法。

蒋绍愚(1999)认为自动词化的时代,虽然难以确切判断,但在南北朝时期“V+O+C”的出现,已明确表示上述“折”、“破”、“杀”的自动词化。不过,这些词的他动词用法也还存在[16]343。蒋绍愚(2003)结合频率标准和旁证进一步论证了为什么汉代的“破”是及物动词(或者说是不及物动词用作使动)、为什么魏晋南北朝的“破”是不及物动词[17]307。

徐丹(2005)指出从汉初开始,文献里的“破”开始作形容词用;“破”通过在句法结构上的“重新分析”获得了形容词的用法;汉语动词“破”的词类变化(从动词向形容词的转变)不是孤立的现象,其他一些先秦时期的动词如“烂”、“坏”、“怒”等也有这样的发展 。

杜纯梓(2003)则对“自动词化”一说表示反对。他说:“从以上分析来看,所谓的‘自动词化’完全是一种主观猜想,是语言中并不存在的现象。……事实上,使动用法并不能创造他动词,也不能改变自动词的性质。……自动词无论是单独用作使动还是进入动补结构中充当结果补语,都保持其固有的自动属性,无需在人为设定的某个时期经过‘自动词化’把它们变为自动词。”[19]

综上可知,太田辰夫、梅祖麟都认为“灭”、“破”等动词在唐代自动词化了,志村良治认为自动词化出现在中古,蒋绍愚认为“破”、“折”等动词自动词化大约发生在南北朝时期,徐丹认为“破”从汉代开始发生词类转变(从动词向形容词转变),时代不断提前;而杜纯梓则认为根本没有自动词化的趋势。

(二)“自动词化”的实质与步伐

结合各家论述,我们认为,除杜纯梓的观点之外,其他几家所言“自动词化”,实际上是指及物动词的语义价发生改变,由2价动词变为1价动词,也就是变为不及物动词或者形容词。对及物动词而言,这不是句法价的临时改变,而是一种语义和句法同步发生的深刻改变。必须指出的是,以往的研究大多有一种误解,以为“自动词化”就是他动词完全演变为自动词,他动词用法消失。其实,很多他动词在发展出自动词用法之后,他动词用法仍然保留,只不过占全部用法的比重下降。下面,我们通过几个他动词的历史演变来证明两点:

(1)部分他动词虽然自动词化了,但他动用法仍然存在,准确地说,是一分为二。

(2)不同的他动词,其自动词化的步伐并不一致,有的早,有的晚,变为自动词的时代也不完全相同。换言之,是自动词化不同步。

1.一分为二。

虽然各家对自动词化的时代持不同看法,但是下限是唐代则没有问题。因此,我们就选定几个先秦时期的他动词,调查它们在先秦和唐代的用法,尤其关注它们的他动用法占所有用法的比例。如果到唐代,有的动词他动用法几乎完全消失,自动用法占绝对主流,那么这样的词的自动词化是比较彻底的。如果他动用法仍然占有相当比例(10%以上),则只能说这个他动词的用法到唐代一分为二了。我们选定的五个动词是“败”、“坏”、“灭”、“破”、“断”。先秦时期,我们调查十部文献(《左传》、《国语》、《论语》、《墨子》①《墨子》一书,我们淘汰了《备城门》以下11篇,以及《亲士》、《修身》2篇。、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《战国策》、《吕氏春秋》);唐代,我们调查《敦煌变文》和《祖堂集》。调查过程中,我们将以下几种用法看作他动用法:

a.单用带宾语,如“大破荆”;

b.省略宾语,如“弗欲破”、“破为牺尊”、“象不能绝”;

c.被动句,如“为汉所破”、“见破于秦”;

d.“可V”、“易V”等形式,如“楚可败也”、“其国易破”。

b、c、d三种情况虽然都是不带宾语,但动词仍然是他动用法。

另外,动词单独带宾语或者不带宾语的用例,与动词连用的情况分开统计。动词连用,不管带不带宾语,都不算他动用法。如“与秦击败楚于重丘”(《史记·田敬仲完世家》)中的“败”,学界有争议,有人认为是自动用法,有人认为是使动用法。因此暂不计入他动用法。

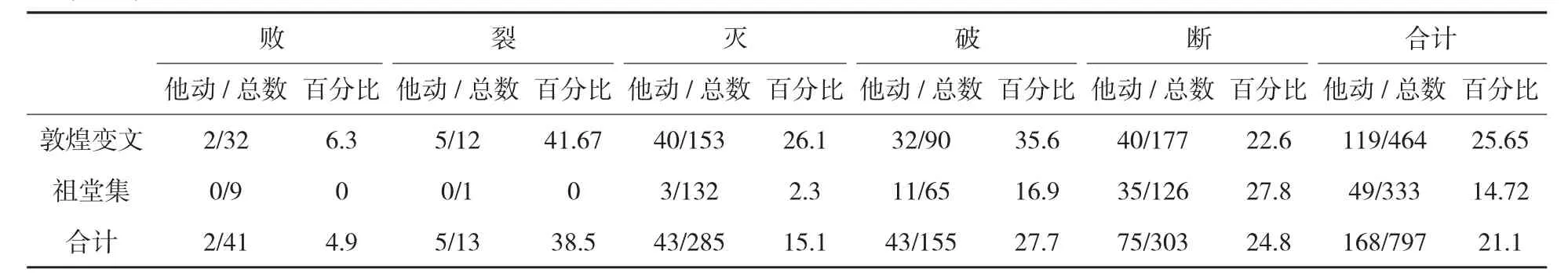

先看先秦时期。这五个动词的他动用法占所有动词用例总数的百分比见表1。

(表 1)

再看唐代。这五个动词的他动用法占所有动词用例总数的百分比见表2。

由表1、表2可知,这五个词在先秦时期的10部文献中,他动用法使用次数占所有动词用例总数的53.4%;到唐代的《敦煌变文》和《祖堂集》中,这个比例是21.1%②在不同文献中,比例不一致,《敦煌变文》高出《祖堂集》近11个百分点。。他动用法仍然占动词用法总数的五分之一多,这能否说这些动词完全自动词化了呢?不能。我们只能说这些动词到唐代已经分化出自动用法,与他动用法同时并存。因此,就这几个词而言,他们由先秦时期他动用法占优势发展到唐代他动、自动用法并存,可以看成是“一分为二”。

(表 2)

2.自动词化不同步。

以上各家对自动词化时代的不同看法,实则表明及物动词自动词化的步伐并不是同步的,有的动词自动词化的时代较早,有的则较晚。下面我们通过八个动词从先秦到两汉再到魏晋南北朝时期发生自动词化的演变过程来说明这一点。

(1)破。

先秦10部文献中,“破”的他动用法与所有动词用法的比例是133∶190,占70%。

《史记》“上”中,“破”的他动用法与所有动词用法的比例是154∶191,占80.6%。

《史记》“下”①关于《史记》“上”和《史记》“下”的区分,详见宋亚云(2014:16-17)。中,“破”的他动用法与所有动词用法的比例是 223∶352,占 63.4%。

《论衡》和东汉佛经中,“破”的他动用法与所有动词用法的比例是39∶91,占42.9%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“破”的他动用法与所有动词用法的比例是 68∶200,占 34%。

(2)裂。

先秦10部文献中,“裂”的他动用法与所有动词用法的比例是28∶42,占66.7%。

《史记》“上”中,“裂”的他动用法与所有动词用法的比例是14∶16,占87.5%。

《史记》“下”中,“裂”的他动用法与所有动词用法的比例是5∶9,占55.6%。

《论衡》和东汉佛经中,“裂”的他动用法与所有动词用法的比例是6∶10,占60%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“裂”的他动用法与所有动词用法的比例是 6∶36,占 16.7%。

(3)灭。

先秦10部文献中,“灭”的他动用法与所有动词用法的比例是201∶315,占63.8%。

《史记》“上”中,“灭”的他动用法与所有动词用法的比例是218∶245,占89%。

《史记》“下”中,“灭”的他动用法与所有动词用法的比例是57∶99,占57.6%。

《论衡》和东汉佛经中,“灭”的他动用法与所有动词用法的比例是91∶468,占19.4%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“灭”的他动用法与所有动词用法的比例是 36∶162,占 22.2%。

(4)绝。

先秦10部文献中,“绝”的他动用法与所有动词用法的比例是189∶310,占61%。

《史记》“上”中,“绝”的他动用法与所有动词用法的比例是93∶148,占62.8%。

《史记》“下”中,“绝”的他动用法与所有动词用法的比例是69∶133,占51.9%。

《论衡》和东汉佛经中,“绝”的他动用法与所有动词用法的比例是59∶190,占31%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“绝”的他动用法与所有动词用法的比例是 11∶127,占 8.7%。

(5)断。

先秦10部文献中,“断”的他动用法与所有动词用法的比例是116∶198,占58.6%。

《史记》“上”中,“断”的他动用法与所有动词用法的比例是21∶34,占61.8%。

《史记》“下”中,“断”的他动用法与所有动词用法的比例是8∶14,占57.1%。

《论衡》和东汉佛经中,“断”的他动用法与所有动词用法的比例是272∶466,占58.4%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“断”的他动用法与所有动词用法的比例是 60∶142,占 42.3%。

(6)残。

先秦10部文献中,“残”的他动用法与所有动词用法的比例是40∶89,占44.9%。

《史记》“上”中,“残”的他动用法与所有动词用法的比例是6∶14,占42.9%。

《史记》“下”中,“残”的他动用法与所有动词用法的比例是2∶16,占12.5%。

《论衡》和东汉佛经中,“残”的他动用法与所有动词用法的比例是1∶14,占7.1%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“残”的他动用法与所有动词用法的比例是 2∶50,占 4%。

(7)折。

先秦10部文献中,“折”的他动用法与所有动词用法的比例是52∶117,占44.4%。

《史记》“上”中,“折”的他动用法与所有动词用法的比例是13∶29,占44.8%。

《史记》“下”中,“折”的他动用法与所有动词用法的比例是8∶24,占33.3%。

《论衡》和东汉佛经中,“折”的他动用法与所有动词用法的比例是25∶76,占32.9%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“折”的他动用法与所有动词用法的比例是 16∶60,占 26.7%。

(8)败。

先秦10部文献中,“败”的他动用法与所有动词用法的比例是265∶645,占41.1%。

《史记》“上”中,“败”的他动用法与所有动词用法的比例是157∶300,占52.3%。

《史记》“下”中,“败”的他动用法与所有动词用法的比例是31∶149,占20.8%。

《论衡》和东汉佛经中,“败”的他动用法与所有动词用法的比例是20∶128,占15.6%。

《世说新语》、《齐民要术》、《杂宝藏经》、《贤愚经》、《百喻经》中,“败”的他动用法与所有动词用法的比例是 10∶67,占 14.9%。

值得注意的是,在《史记》“上”中,以上8个动词中有7个动词他动用法与所有动词用法的比例都高于先秦10部文献中他动用法与所有动词用法的比例,只有动词“残”在《史记》“上”中的这个比例略低于先秦10部文献。这说明《史记》“上”的确不能代表西汉时期的语法特征,而是更接近于先秦的语法特征。因此,我们不能把《史记》“上”的材料拿来统计在内。鉴于此,我们下面图示时只以《史记》“下”作为西汉时期的代表性语料。

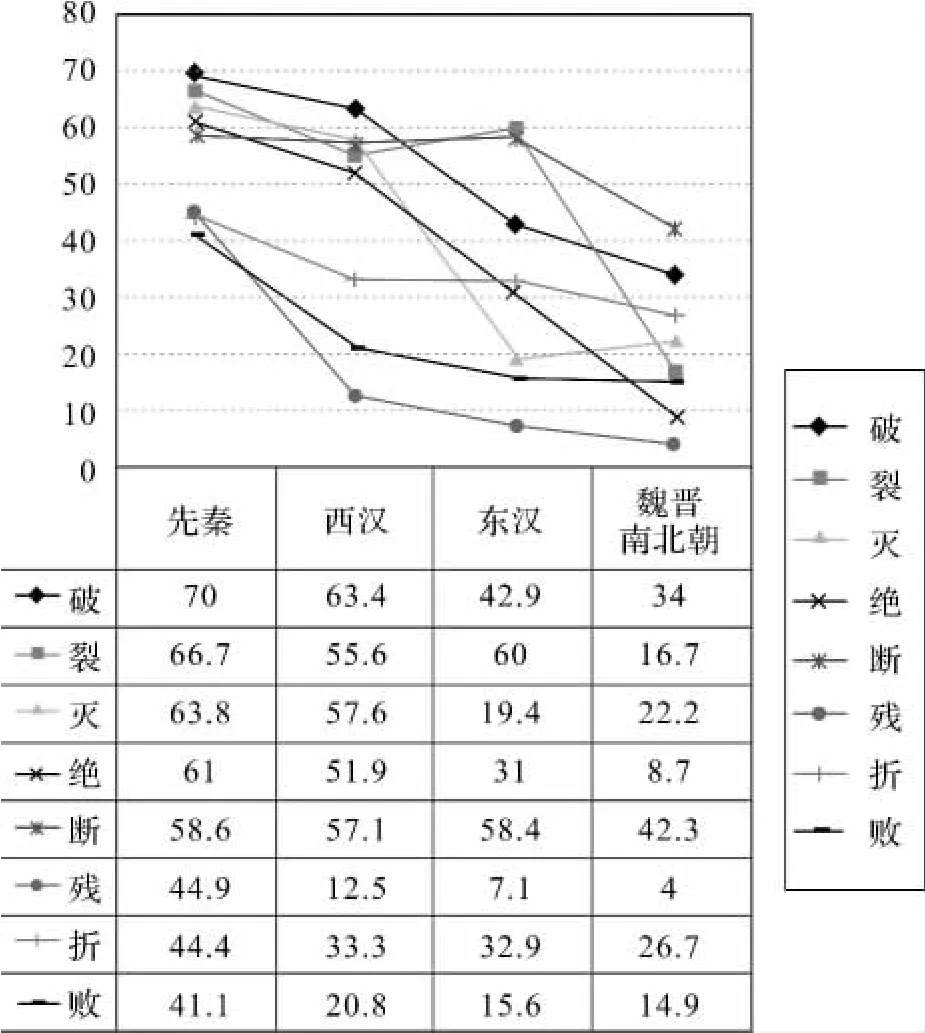

下面图示这8个动词他动用法与所有动词用法的比例在四个不同时期的比例示意图(图1)。

(图 1)

通过这个图及图中数据可以得知:

(1)以上8个动词虽然同属及物动词,但在先秦时期,各个动词的他动用法占所有动词用法的比例不尽相同,有高有低。其他时期也是如此。

(2)先秦时期,“破”、“裂”、“灭”的他动用法占所有动词用法的比例比较接近,分别是70%、66.7%、63.8%。但是到魏晋南北朝时期,这个比例分别降至34%、16.7%、22.2%。这说明,它们自动词化的速度很不相同,“裂”最快,“灭”次之,“破”最慢。

(3)先秦时期,“绝”、“断”的他动用法占所有动词用法的比例比较接近,分别是61%、58.6%。但是到魏晋南北朝时期,这个比例分别降至8.7%、42.3%。这说明,它们自动词化的速度也不相同,“绝”比“断”快很多。

(4)先秦时期,“残”、“折”、“败”的他动用法占所有动词用法的比例大致比较接近,都在41%~45%之间,但是到魏晋南北朝时期,这个比例分别降至4%、26.7%、14.9%。这说明,它们自动词化的速度很不相同,“残”最快,“败”居中,“折”最慢。

(5)通过以上的比较可知,“破”、“断”、“折”等3个动词自动词化的速度是相对比较慢的,这也可以用来解释为什么唐代以后这3个动词带宾语的用法还很常见。“裂”、“绝”、“残”等3个动词自动词化的速度是相对比较快的,这也可以用来解释为什么唐代以后这3个动词带宾语的用法十分少见。

总之,学界所说的“自动词化”只是一个模糊的表达,是一个大致倾向。每一个动词自动词化的速度都不完全一样,有的快,有的慢。“自动词化”的时代也不一定固定在某一个时代,有的词如“残”在东汉时期就已经自动词化了(他动用法只占所有动词用法的7.1%),有的词如“绝”到魏晋南北朝时期才实现自动词化(他动用法只占所有动词用法的8.7%),有的词如“败”到唐代才实现自动词化(他动用法只占所有动词用法的4.9%),而有的词如“断”、“破”、“灭”等直到唐代(他动用法占所有动词用法的比例分别是24.8%、27.7%、15.1%)还没有实现自动词化,甚至到现代汉语时期其带宾语的现象还比比皆是。

[附注]本文曾在第八届国际古汉语语法研讨会(韩国首尔,成均馆大学,2013年8月20-22日)上宣读,蒋绍愚先生及与会专家对本文提出过宝贵的修改意见;本文还得到了北京大学中文系自主科研项目“汉语名动转形的历史考察”(2013ZZKY07)资助。在此一并致谢!

[1]Thomas E.Payne.Exploring Language Structure:A Student’s Guide[M].Cambridge:Cambridge University Press,2006.

[2]Dixon,R.M.W.,Alexandra Y.Aikhenvald.Changing Valency:Case studies in transitivity[M].Cambridge:Cambridge University Press,2000.

[3]Anderson,Stephen R.On mechanisms by which Languages become ergative[M]//Li Charles N.Mechanisms of syntactic change.Austin-London:Uversity of Texas Press,1977.

[4] 何乐士.左传虚词研究[M].北京:商务印书馆,1989.

[5]杉田泰史.介词“于”的未完成用法[M]//郭锡良.古汉语语法论集.北京:语文出版社,1998.

[6]杉田泰史.《左传》的“讨X”与“讨于X”[M]//张显成.简帛语言文字研究:第二辑.成都:巴蜀书社,2006.

[7]陈祥明.先秦至六朝汉语中“于”的一种用法辨析[J].大理师专学报,2000,(4).

[8] 董秀芳.古汉语中动名之间“于/於”的功能再认识[J].古汉语研究,2006,(2).

[9]袁明军.与“V 于 NP”结构有关的句法语义问题[J].汉语学习,2008,(4).

[10]张定.汉语的一种逆被动式[M]//吴福祥,张谊生.语法化与语法研究:5.北京:商务印书馆,2011.

[11]蒋绍愚.词义变化与句法变化[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,1997,(1).

[12]太田辰夫.中国语历史文法[M].蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2003.

[13]志村良治.中国中世语法史研究[M].江蓝生,白维国,译.北京:中华书局,1995.

[14]梅祖麟.从汉代的“动、杀”、“动、死”来看动补结构的发展[M]//语言学论丛:第十六辑.北京:商务印书馆,1991.

[15]李佐丰.先秦汉语的自动词及其使动用法[M]//语言学论丛:第十辑.北京:商务印书馆,1983.

[16]蒋绍愚.汉语动结式产生的时代[M]//袁行霈.国学研究:第6卷.北京:北京大学出版社,1999.

[17]蒋绍愚.魏晋南北朝的“述宾补”式述补结构[M]//袁行霈.国学研究:第12卷.北京:北京大学出版社,2003.

[18]徐丹.谈“破”——汉语某些动词的类型转变[J].中国语文,2005,(4).

[19]杜纯梓.对动补结构产生于六朝说之献疑[J].语文研究,2003,(4).

[20]宋亚云.汉语作格动词的历史演变研究[M].北京:北京大学出版社,2014.