聚焦“三力训练”,提升作后讲评的效度

2015-08-18金洁萍

金洁萍

作后讲评就似一座桥梁,带领学生从这一次习作通向下一次习作,把问题留在这一次,把能力带往下一次。有了一次次的讲评,学生的习作能力才能像春笋剥皮似的,减退一层层稚嫩和粗糙,显出一丝丝成熟和精致。运用多样的讲评方式吸引学生,运用独特的策略提高课堂效率,学生才能在一次次作后讲评中掌握写作技巧,提升写作能力。

一、心灵的敏感力

1.现场演示,熟悉的地方看风景

有时学生在写人、写事时对于经历过的事写得不够具体,原因在于回忆、记录时忽略了这个,忘记了那个,怎样才能引导学生拾掇起遗忘的记忆?我认为,有些场景可以再现,有些事情可以重演,有些举动可以模拟。这样,鲜活的一幕幕又重现在了学生的眼前,写起来就会流畅、细腻了。还有一个办法就是模拟,比如写自己洗碗,可以空手模拟下自己两只手分别有什么动作,边写边模拟,就像慢镜头回放,可以反复多次操作,可随时喊“咔”,停下来寻思,这样模拟多次,就能把很多遗漏的细节与动作都逐一描写下来了。当然,在现场演示、模拟时,需要教师适时地提出观察任务,有了明确的观察目标,学生才能有针对性地去体察。

2.有意试错,经典作品来说话

学生作文经常会出现“大头病”,啰啰唆唆写了一大堆才讲明或是还没有讲明文章到底要写什么。很多学生在写事情的文章结尾处都会写到“通过这件事,我明白了……”,似乎是写事情的文章结尾非要讲明一个道理,而且非要把大家早已熟知的道理再直白地表达一遍才能收尾。我也试着用同样的方法给《厄运打不垮的信念》一课加上这样一个结尾,问学生好不好。在学生否定中出示课文结尾:在漫长的人生旅途中,难免有崎岖和坎坷,但只要有厄运打不垮的信念,希望之光就会驱散绝望之云。在欣赏中引导学生明白文章结尾即便要讲述一个大家早已明白的道理,也应该用别人想不到的新颖的表述方式。

3.独特命名,名字背后藏故事

要想切实提高学生的习作水平,要引导学生学会选材,解决“无米之炊”的难题;要教给学生构思方法,在动笔前先有一张“设计稿”;还要教会学生运用丰富的语言表达,学会“装饰”自己的文章。如果是用大道理泛泛而谈,显然学生是不能理解的,也许听了就忘。把要教的内容进行提炼概括,取上一个形象的、有趣的、独特的名字,通俗易懂又便于记忆,这不失为一种好的方法。例如:构思的“曲折感”,结尾的“含蓄感”,语言的“幽默感”“新鲜感”“节奏感”“现代感”;前后重复意思的“痴呆” 病,开头写得冗长的“大头”病,开头就概括点出下面所要写的事件,缺少神秘感的“泄密”病……这样的名字深入人心,一想到名字,学生就明白该怎样表达语言了。每一节讲评课,与学生一起思考一种语病、一种句式表达、一种篇章构思的“名字”,把写作的技巧与奥秘深深烙印在学生心里。

二、语言的表现力

1.引入游戏,玩乐中探究发现

仔细阅读学生的习作会发现,很多学生受课外“优秀作文选”之类的影响,认为用优美的语言打造一个“靓丽”的开头就是作文写成功的一半。讲评课上,我把这样的开头逐个呈现出来,请学生玩游戏——“找火车头”,分别为《“孵”小鸡》《我是化妆师》《“落汤鸡”》《贪吃的后果》《车趣》《虚惊一场》这六篇习作一一对应找出文章的开头。一找,学生立刻就会发现这样的开头根本分辨不出是特属于哪篇文章的,这样的开头出现在任何一篇习作上都可以,无论写什么趣事,都能搭配上这样的开头。通过游戏,学生自己发现了问题,有了“诊断结果”,这个要解决的“套话”病就在学生心里根深蒂固了。通过游戏学习写作技巧,即“玩中学,学中玩”,把写作中存在的问题或是写作方法蕴藏于游戏中,既能提升学生的学习兴趣,又给了学生一个自我探索、自我学习的机会,有了活跃的思维与有趣的学习情境,让学生自己找到“答案”,比教师单一的说教有效得多。

2.对比强化,差异中指引启发

作后讲评的内容需要整合,可以把同一类型的佳句集中在一起供学生欣赏,也可以把同一主题内容的精彩句子与典型的问题句子放在一起讲评。一正一反的例子有了鲜明的对比,学生自然而然会领悟到问题句子的不当之处,明白什么样的表达才是正确的、恰当的,从而明白如何进行表达。

3.卖弄关子,思考中欣赏体悟

学生习作中也会出现一些很特别、很经典,富有个性、创意的句子,如果只是出示句子让学生读读,欣赏一下,学生的印象就不够深刻。如:“这次我们班最高大的男生裤子破了个洞,这笑话 。”

“这笑话怎么样呢?”教师故弄玄虚,隐藏句子中精妙的部分,卖个关子,让学生尝试着填空。“这笑话真是让人笑破肚皮”“这笑话真是如天方夜谭”……学生众说纷纭,教师最后揭开“神秘面纱”——看看作者是怎么说的。出示句子“这次我们班最高大的男生裤子破了个洞,这笑话大得就像举重运动员拎不动一个书包一样不可思议”。学生有了自己思考的过程,在猜谜语式的有趣活动中揭晓出乎意料的“答案”,经过对比,就更能深刻体悟作者独特的表达,佳句的妙处所在。

卖个关子,放慢节奏,给了学生“呼吸”“喘气”的机会,让学生的思维与作者的思维发生碰撞,获得新的感悟与体验。

三、篇章的架构力

1.采用类比,用生活解释写作知识

很多学生写作文前不会构思,于是写作文时想到哪写到哪,不考虑是否围绕主题来取材,以及所写的几项内容是否搭配得当。更多的学生是根本不明白素材内容到底应该怎样组织才是合理的,只会一股脑把自己所想到的、不管有用没用的内容统统写进文中,不会取舍,不懂搭配。怎样让学生更清晰地理解事例的选择并合理搭配呢?可以运用学生熟知的菜来做类比:大家都知道西红柿炒鸡蛋,红色的西红柿,金黄色的蛋,酸酸的、香香的,让人很有食欲。如果换成“西红柿炒茄子”,颜色上就不协调,如果换成“豆腐炒鸡蛋”,淡的颜色,淡的口味,估计也没人爱吃。借助学生已有的生活经验,对菜的搭配的讲究,让学生明白文章所写的故事也需要和炒菜一样考虑它们内在的联系,考虑其合理的搭配,把生活中的道理迁移到写作中,这样就更通俗易懂了。

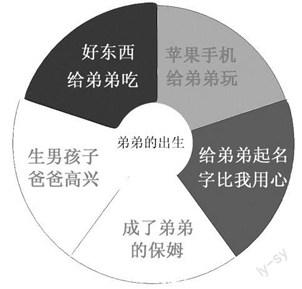

2.直观表象,用笔把文章画出来

小学生的思维正处于具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡阶段,教学中加强直观演示,运用图片、图示等教学手段就能把抽象知识形象化,在学生头脑中形成清晰正确的表象,在脑海中留下深刻的印象。对于分析、讲解学生优秀习作的巧妙构思,最常用、最清楚、最有效的方法就是“板块来分解,画出结构图”。例如学生的习作《早知今日,何必当初》写自己的烦恼,围绕弟弟的出生选择了几个故事。为了清晰地表现作者的构思,我用图表表示,学生就一目了然。

很多时候,我们都会在讲评课上对学生反复强调一些写作的技巧,而这些概念、理论对于学生来说比较抽象,学生不明白到底应该怎样来操作。教育学上有一个教学原则称之为“直观性”原则,它是指在教学中通过引导学生观察所学事物或图像,聆听教师用语言对所学对象的形象描绘,形成有关事物具体而清晰的表象,以便理解所学知识。作文讲评课上,借助图表、结构分解图、曲折线等可感的、形象的、具体的图像,展示文章的内部结构、事例的相互关系及巧妙的构思等,让学生有了必要的感性知识,形成了清晰的表象,那么他们理解理论知识也就轻松得多,不仅明白要写什么,而且懂得要怎样写。

3.实物验证,用事实辨别真假

每次批阅到学生写人的作文,在描写人物外貌时,总是能看到这样的词句“浓眉大眼”“水汪汪的大眼睛”“樱桃似的小嘴”,似乎所有的人都是同一个模子里刻出来的,长相都一样。还有学生写人物外貌,从头发写起,眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴,写到耳朵,不管该写还是不该写,他认为都要写,结果真是“眉毛胡子一把抓”了。为了让学生自己发现问题,在讲评作文时,我请学生带来写作对象的照片,与自己习作中的外貌描写对比。如果是写同桌的就更方便了,直接把主人公请上台,让大家对照真人和投影出示的外貌描写,看看写的是否是同一个人,此时同学们都会在哄堂大笑中发现问题。通过“验证”,学生明白写人物就要真实地抓住最富有特点的来写,不用面面俱到,更不能乱吹捧。

总之,我们应运用多样的手段上出作后讲评课的科学性、趣味性、艺术性、导向性,真正从学生的真实水平作为起点来切入教学,教给学生受用的作文知识和方法,使作文课堂教学出现新的生机与活力。