当前我国初次分配公平状况实证分析

2015-08-17石瑞勇

石瑞勇

(华北电力大学 思想政治理论课教学部,北京 102206)

当前我国初次分配公平状况实证分析

石瑞勇

(华北电力大学 思想政治理论课教学部,北京102206)

对当前我国初次分配公平问题进行研究,主要从宏观层面对GDP在政府、企业和居民三大部门之间的分配数额及比例进行分析,此数额与百分比直接构成国民收入初次分配格局和利益结构关系。通过相关数据的具体分析,可以判断出我国国民收入初次分配不均衡,主要是向政府部门倾斜,而以劳动报酬为核心的居民收入则偏低。这种不合理的初次分配格局对我国经济社会有多方面的负面影响,有损社会主义公平正义原则,甚至会引发深层次的社会危机。社会主义初次分配应该坚持“以人为本”基本原则,始终把劳动报酬、居民收入放在初次分配的核心位置,让改革发展的成果惠及广大劳动者。

初次分配;分配格局;劳动报酬;公平

初次分配又称“一次分配”或“市场分配”,是指国民收入在直接参与生产的各要素之间进行的价值分配。初次分配的起点和对象是当年生产活动创造的新价值,市场主体按照各自在生产过程中的贡献大小进行分配,分为居民收入、政府收入和企业收入三部分。三大部门的收入是国民收入的重要组成部分,其比例关系形成国民收入初次分配格局。初次分配是国民收入分配的首要环节,其公平状况是形成最终国民收入格局均衡状态的前提条件,

一、国民收入初次分配格局宏观数据分析

根据《中国统计年鉴》提供的数据,本文对1992-2011年我国国民收入的初次分配总量和初次分配结构进行定量分析,从中可以发现初次分配格局的变化规律。

(一)主体收入初次分配格局绝对量分析

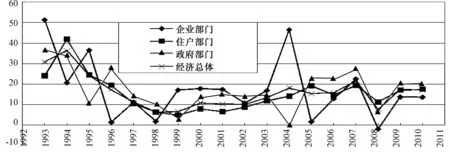

图1 我国各机构部门及经济总体初次分配总收入环比增长速度曲线图

对我国1992年以来资金流量表中的数据进行调整之后,得出国民收入各主体初次分配收入,如下面的“我国经济主体收入初次分配状况”表1所示。

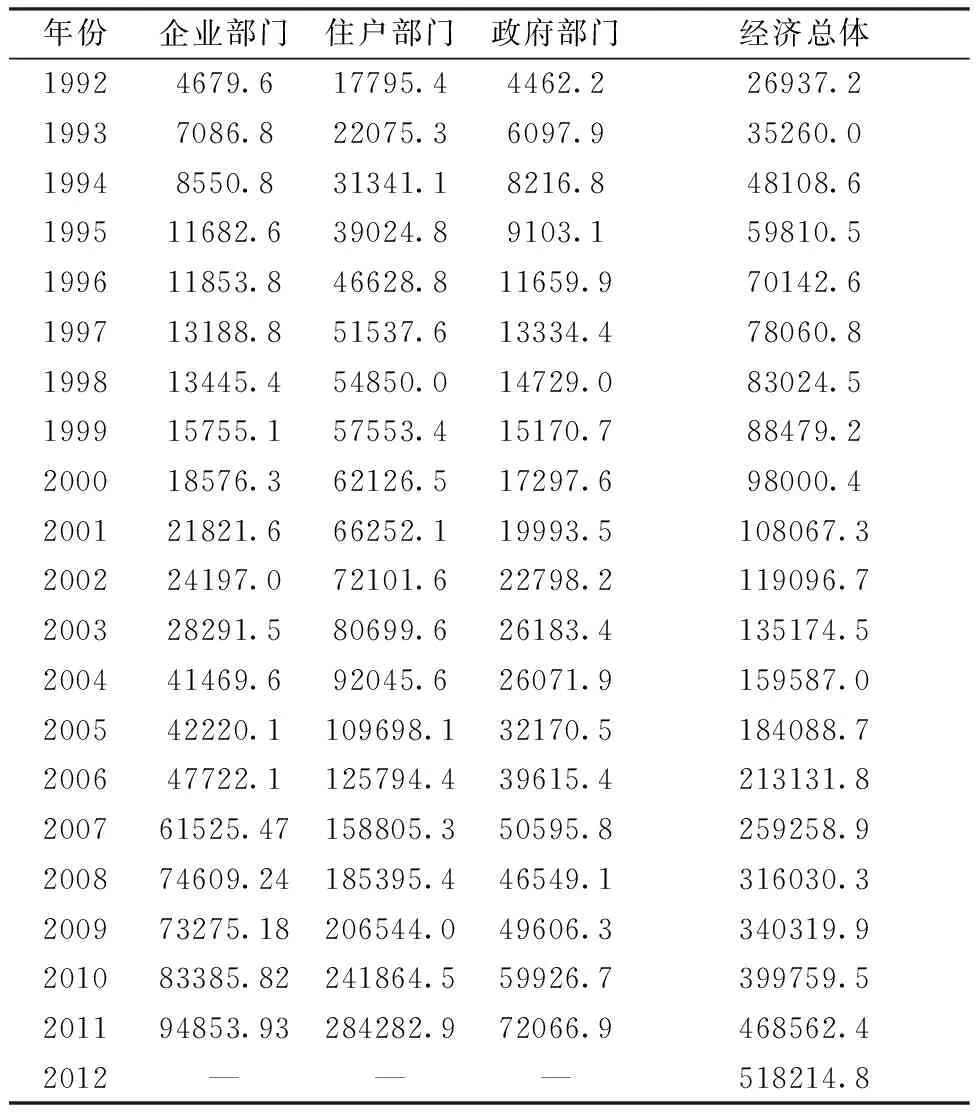

表1我国经济主体收入初次分配状况 单位:亿元

年份企业部门住户部门政府部门经济总体19924679.617795.44462.226937.219937086.822075.36097.935260.019948550.831341.18216.848108.6199511682.639024.89103.159810.5199611853.846628.811659.970142.6199713188.851537.613334.478060.8199813445.454850.014729.083024.5199915755.157553.415170.788479.2200018576.362126.517297.698000.4200121821.666252.119993.5108067.3200224197.072101.622798.2119096.7200328291.580699.626183.4135174.5200441469.692045.626071.9159587.0200542220.1109698.132170.5184088.7200647722.1125794.439615.4213131.8200761525.47158805.350595.8259258.9200874609.24185395.446549.1316030.3200973275.18206544.049606.3340319.9201083385.82241864.559926.7399759.5201194853.93284282.972066.9468562.42012———518214.8

资料来源:2000-2004年数据来自国家统计局国民经济核算司、中国人民银行调查统计司编,《中国资金流量表历史资料(1992-2004)》,中国统计出版社,2008年版;2005-2011年数据来自《中国统计年鉴(2013)》,中国国家统计局。

通过计算和比较上表中各项指标的增长百分比,可以发现其变化规律及对国民收入初次分配格局的影响。如果以1992年为基础到2011年的20年间,按现价计算的国民总收入增长了19.2倍,年均增长16%左右。同期的住户部门、企业部门和政府部门原始总收入的年均增长速度分别为15%、18%和17%。企业部门初次分配总收入的年均增长速度比国民总收入高出2.0个百分点,而住户部门初次分配总收入的年均增长速度比国民总收入低1个百分点;政府部门初次分配总收入的年均增长速度高出国民总收入1个百分点。假设我国1992年的初次分配总收入的分配格局是合理的,那么上述各部门初次分配收入年均增长速度的状况说明,收入初次分配在过去20年一直向企业部门和政府部门倾斜,而住户部门的增长较其他部门缓慢,所占比重偏低。

由上表可以计算得出我国各机构部门及经济总体初次分配总收入环比增长速度的百分比,由此数据及绘制的曲线图可以分析出我国国民收入初次分配格局的基本特征。

国民收入初次分配格局的总体特征,表现为我国国民收入初次分配总收入在1992-2011年间大致走出了一个“U”型路径。从1993年的30.9%增长到1994年36.4%的最高点后开始逐年回落,1998、1999两年跌至谷底,增长率只有6.5%左右,之后又开始逐年走高,到2007年达到最高的21.6%。2007-2011年的几年间,这一比重只有2008年下降到10%以下,之后则稳固在17.5%左右,相比2007年下降的幅度不大。

企业部门初次分配总收入的增长曲线波动幅度大。最高年份为1993年的51.4%,最低年份为2008年的-1.8%,相差53.2个百分点。在18个年份的增长速度中,有10个年份高于国民总收入的增长速度。企业部门初次分配总收入高于国民总收入增长速度,其积极意义在于可以促进整个经济长期快速发展,为各方面的增加收入创造条件;其消极意义在于会导致收入向企业倾斜,使整个收入初次分配格局失衡,不利于国民经济长期稳定发展。

住户部门初次分配总收入的曲线与经济总体的增长曲线比较相似。除了1993-1996的24.1%、42.0%、24.5%、19.5%,与2005年的19.2%、2008年的11.4高于经济总体外,其余年份的增长速度都等于或低于经济总体增长速度;从过去的18年的相关数据可以看出,2003年以前住户部门与经济总体之间收入增长速度的差距多数年份保持在3%以下,只有2004年这一数值提高到4%。

政府部门初次分配总收入增长曲线的波动幅度,比企业部门初次分配总收入增长曲线波动小,而比住户部门初次分配总收入增长曲线的波动幅度大;此曲线与企业部门的增长曲线呈反方向变化,即当企业部门初次分配总收入增长较快的年份,政府部门增长多数情况下则较慢,充分说明政府部门与企业部门之间在收入初次分配阶段的此消彼长的关系。2004年企业部门初次分配总收入年增长速度高达46.6%时,政府部门却出现了负增长。政府部门2005-2011年(除了2008年)的增长速度都高于20%,并且远远超出其他几条增长曲线,表明这几年收入初次分配过度向政府部门倾斜。

(二)经济主体收入初次分配格局的直观描述及评价

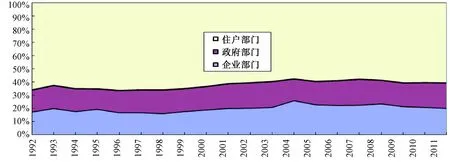

国民收入初次分配格局最直接、最明确的描述方式,是各部门初次分配占国民总收入的比重及其变化状况。“我国国民总收入分配格局”表和“我国国民总收入分配格局趋势图”图较为直观地描述了我国1992-2011年经济主体收入初次分配格局的变动趋势。

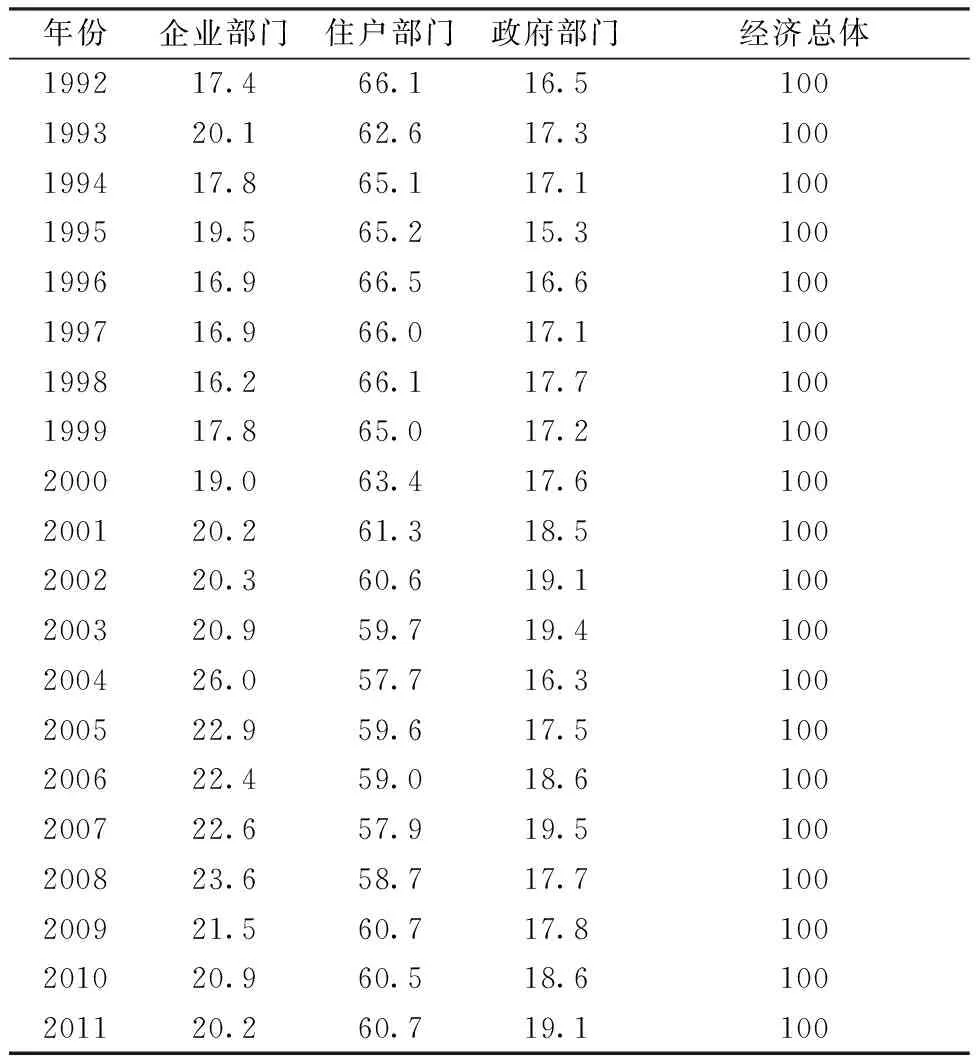

由上面图表的数据可以看出,在国民总收入的构成中,企业部门初次分配总收入所占比重由1992年的17.4%提高到2004年的26%,提高了8.6个百分点,年均提高0.7个百分点;即使2011年的数据下降到了20.2%,比1992年高2.8个百分点。在20年的发展变化中,企业部门初次分配总收入大约经历了三个不同阶段,即1992-1995年的第一阶段,1996-1999年的第二阶段,2000-2011年的第三阶段,可以看出初次分配收入向企业部门倾斜主要发生在1999年之后。

表2我国国民总收入分配格局(%)

年份企业部门住户部门政府部门经济总体199217.466.116.5100199320.162.617.3100199417.865.117.1100199519.565.215.3100199616.966.516.6100199716.966.017.1100199816.266.117.7100199917.865.017.2100200019.063.417.6100200120.261.318.5100200220.360.619.1100200320.959.719.4100200426.057.716.3100200522.959.617.5100200622.459.018.6100200722.657.919.5100200823.658.717.7100200921.560.717.8100201020.960.518.6100201120.260.719.1100

资料来源:根据“我国经济主体收入初次分配状况”中的数据计算得出。

住户部门初次分配总收入在国民总收入中的比重,由1992年的66.1%下降为2007年的57.9%,降低了8.2个百分点,年均降低0.6个百分点,表明政府这段时期调控居民初次分配收入的结果并不理想。这一数据到2011年逐年上升到60.7%,表明政府调控居民初次分配收入有了一定的效果。

政府部门初次分配总收入所占比重在2000年之前一直比较稳定,保持在16.5%-17.7%之间,上下波动幅度仅为1.2%。从2001年开始逐年提高,到2007年达到最高的19.5%,2011年的数据也达到了19.1%,充分说明新世纪以来的国民收入初次分配明显向政府部门倾斜。

图2 我国国民总收入分配格局趋势图

二、初次分配中的劳动报酬状况分析

劳动报酬是我国居民收入的主要来源,在初次分配中占据着较大比重。我国社会主义收入分配制度坚持按劳分配为主体和基本原则,按劳分配主要通过劳动报酬的形式来进行分配,劳动报酬是初次分配的核心内容。

(一)劳动报酬的主要内涵

劳动报酬就是依据按劳分配理论原则,由用人单位依照国家有关规定或劳动合同的约定,以货币或其他形式直接支付给劳动者的报酬,一般包括工资、社会保障和职工福利。实践中,劳动报酬主要表现为三种形式:一是货币工资及福利,二是实物工资,三是由生产单位为劳动者缴纳的社会保险。

马克思主义政治经济学基本原理认为,在所有参与初次分配的诸要素中,劳动在收入分配过程中是起决定性作用,因为作为劳动者的人具有能动作用,具有“物”不具备的“适应人类需求改造自然的能力”。[1]我国的收入分配制度坚持按劳分配主体原则,主要通过劳动报酬形式进行分配,劳动报酬或劳动收入是初次分配的主体部分,劳动报酬所占比重也是初次分配公平与否的主要判定标准。经济学家库兹涅茨研究表明,“西方发达国家国民收入中的物质资本贡献份额已经由45%下降到了25%,而劳动贡献份额则由55%上升到了75%。”[2]目前,在主要发达资本主义国家中,“人力资本对经济增长的贡献率已经达到了80%左右,远远超过了物质资本的贡献率。”[3]

从现实来看,居民收入和劳动收入始终是初次分配的主体内容。鉴于我国市场经济发展的时间还较短,经济发展整体水平有限,个人财富积累不高的现实状况,绝大多数人的收入还属于劳动收入、工资性收入,拥有较多财产性收入和经营性收入的人比例还非常低。近些年,我国城镇居民收入中的工薪收入比重虽然有所下降,但工资的主体地位并没有改变;农民纯收入中的工薪收入和经营性收入都属于劳动报酬的,占其纯收入总量的92.8%。分析表明居民收入依然是初次分配收入的主体,劳动性收入依然是居民收入的绝对主体。

(二)劳动报酬率的演变趋势

劳动报酬总量占社会财富增加值(GDP)总量比重的大小被称作劳动报酬率,也称为“分配率”。劳动报酬率通常被用来衡量一个国家或地区初次分配公平状况的重要指标,这一比率的比值越高,说明国民收入初次分配越公平,反之则说明国民收入初次分配越不公平。

由下面“1978-2011年劳动者报酬占GDP的比重”图表,可以直观地观察到改革开放34年间我国的劳动报酬占初次分配比重的变动情况。这一时期内,我国劳动报酬率大致经历了“先上升后下降、再上升又下降”的“倒W型”演变曲线。由此分析我国劳动报酬率演变趋势,可以大体分为四个发展阶段:1978-1992年的波动期,1993-2002年的相对稳定期,2003-2007年的逐步下降期,2008-2011年的缓慢上升期。

表31978-2011年劳动者报酬占GDP的比重

资料来源:根据《中国统计年鉴(2013)》中的相关数据计算整理获得。

图3 1978-2011年劳动者报酬占GDP比重的变化趋势图

新世纪以来,我国劳动报酬率逐年持续下滑。我国劳动报酬率2003年下降到了50%以下,之后持续下降到2007年的39.7%,5年下降了近10个百分点,达到改革开放以来的最低值,跌幅之大、跌速之快,较为罕见。2008-2011年,我国劳动报酬率虽然呈现出缓慢上升的特点,但始终没有达到50%以上。分析其原因,主要是随着我国市场经济体制的逐步完善和市场关系的良性发展,所有制结构和产业结构得以调整优化,劳动力市场进一步健全和规范,收入分配制度改革更趋合理与深化。这些体制建设、制度变革和政策调整在影响和推动我国广大居民收入多元化发展的同时,造成劳动报酬率快速下降的事实。

(三)劳动报酬率比较分析

在市场经济比较成熟的国家,劳动报酬在国民生产总值中所占的比重都会随着经济的发展逐步提高。库兹涅茨通过大量历史统计资料的整理和比较发现,随着经济的增长,几乎所有西方国家的国民收入资本报酬份额都随时间下降,而相应的劳动报酬份额则不断上升,有些国家的“劳动对国民收入的贡献已达到了75%,资本仅占25%。”[4]现阶段,成熟市场经济国家的劳动报酬率普遍在54%-65%之间,如日本1999 年劳动分配率为54.18%,德国2000年的劳动分配率为53.84%,英国2000 年的劳动分配率为55.27%。与发达国家相比,我国的初次分配却存在资本所有者所得畸高、劳动所得持续下降的趋势,从1992-2011年,我国的分配率总体呈下降趋势,劳动分配率波动幅度较大;特别是从2000年到2007年,我国的分配率从51.38%下降到了39.74%。

由于资料的限制,这里主要对中国与美国的劳动份额变动规律进行分析。美国的劳动者不管是否工会组织成员,实际工资都逐步提高,并且劳动份额在国民收入中所占比重一直较大。20世纪以来,美国劳动者的劳动收入份额大体呈增长趋势,1929年的劳动收入比重为60.2%,1979年为75.8%,职工报酬占国民收入比重在这50年间上升了15.6个百分点。即使在1929-1933年经济大萧条最严重时期,劳动分配率的比重也没有太大下降,有的年份还有所上升。

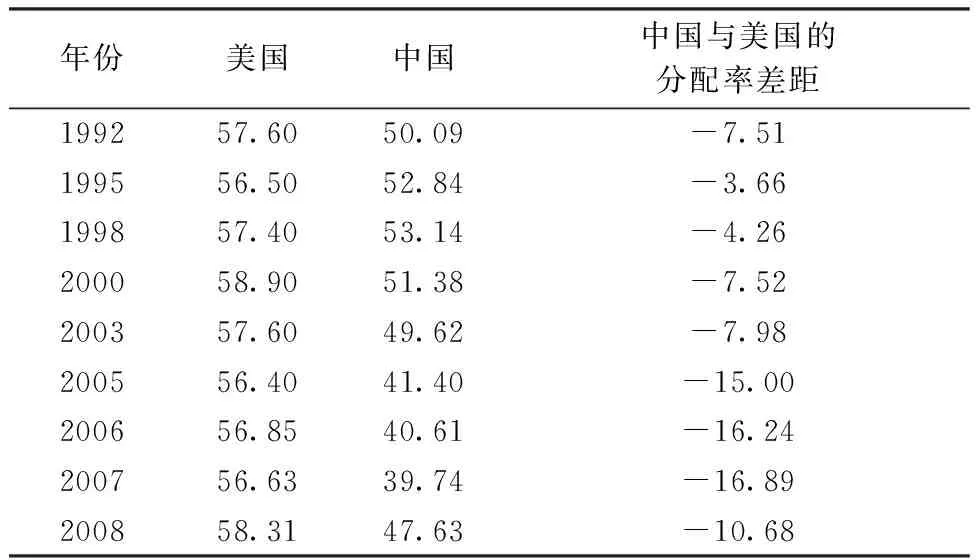

表4中国和美国的分配率比较(%)

年份美国中国中国与美国的分配率差距199257.6050.09-7.51199556.5052.84-3.66199857.4053.14-4.26200058.9051.38-7.52200357.6049.62-7.98200556.4041.40-15.00200656.8540.61-16.24200756.6339.74-16.89200858.3147.63-10.68

数据来源:中国数据来《中国统计年鉴》(1993-2013);美国数据来自乔为国:《中国和美国宏观收入分配结构的差异及启示》[J].经济理论与经济管理,2007,(8).

通过上表可知,1992年中美两国劳动分配率相差7.5个百分点,2005年相差15个百分点,2007年更是高达16.89个百分点。如此大的收入差距,充分表明我国劳动者从GDP中分得的份额过低,即使2008年中美劳动分配率差距有所下降,也有10.68个百分点。我国的劳动报酬率不仅低于许多发达国家,而且低于许多新兴工业化国家与发展中国家,根据2002-2008年的《国际统计年鉴》中对巴西1995年、韩国2006年、伊朗2000年、埃及1990年、印度尼西亚1990年、墨西哥2004年、土耳其2006年、俄罗斯1994年、尼日利亚1994年等20个国家的有关资料计算得出,这20个发展中国家的平均劳动报酬率为45.6%,也高于我国同期的劳动报酬率。总体来看,我国的人工成本比世界许多国家低,在“十二五”及之后的一段时期内要重点解决好“提高劳动报酬在初次分配中的比重”问题,才能实现国民收入初次分配格局的均衡发展。

三、国民收入初次分配格局的基本评判

通过前面的资料分析,可以判定当前我国国民收入初次分配格局主要向政府和企业倾斜,向政府倾斜尤为严重,而居民收入长期偏低。这种不合理的初次分配状况对我国经济社会有多方面的影响。

(一)对我国国民收入初次分配格局的基本判断

从上面的经济统计数据可以看出,政府财政大约拿走了国民生产总值的35%,企业资本拿走了大约45%,农民和城镇劳动者拿走了剩下的大约20%,这一极不合理的收入分配结构,导致我国的政府部门和企业所有者财大气粗,劳动群体日益贫困化。[5]我国初次分配格局呈现出“居民收入比重不断下降,政府和企业收入比重不断上升”的态势。因此,国民收入初次分配整体上向政府和企业倾斜,企业收入和政府收入“挤占”了居民收入,这种“挤占”效应反映出本应由市场自发调节的初次分配领域制度安排或人为影响造成的不公平问题凸显。从各经济主体初次分配总收入占国民总收入的比重及其演变过程可以看出,2000年是我国经济主体收入初次分配格局发生重要变化的一个分水岭,此前各经济主体的初次分配总收入占国民总收入的比重相对稳定,而此后的企业部门和政府部门(除个别年份有所调整外)的收入多数年份都维系在较高水平上,表明我国的初次分配是向这两个部门倾斜,而住户部门获得的原始总收入则明显偏低。

初次分配不均衡导致经济主体最终收入分配格局的不合理状况严重。从1992-2011年多数年份的统计结果来看,我国住户部门可支配总收入份额相比政府部门和企业部门可支配总收入份额明显偏低。这种不合理的结果不仅可以通过国家统计局的相关数据计算得出结果,而且还可以通过与国外的比较得出大致相同的结论。政府对经济主体最终收入分配格局的调控没有达到预期效果,尤其是2001年之后,伴随着政府部门长期占有更多的可支配总收入,收入再分配以牺牲住户部门利益为代价,同时向企业部门和政府部门倾斜,2005年之后向政府部门倾斜得更严重。虽然这种不均衡的倾斜状况在2007之后有所改观,但由于我国政府在国民收入分配格局建设中没有长远而合理的战略规划,导致不同部门间不均衡状况难以根本改变。

(二)国民收入初次分配格局失衡的主要影响

当前,我国劳动报酬率保持在一种水平偏低而相对稳定的状态,这种收入分配格局是造成中国经济发展进程中深层次问题与矛盾的根源,其影响主要表现在下面四个方面。

1.不利于经济发展方式的转变。国民收入初次分配格局失衡,居民收入份额的不断降低,劳动报酬率较低,企业不采用新技术,不用提高劳动生产率也能获得适当的利润率,高投入、高消耗、高排放、高污染的粗放型增长方式仍能继续存在。尽管我国长期保持较高的经济增长率和企业利润率,但这些所谓的高增长都是以“低工资”为代价的,一些时期部分劳动者的报酬被人为压低到了劳动力价值之下,并使得许多中小企业甚至大型国有企业都长期维持传统的粗放式型增长方式,心安理得地拿着靠榨取职工血汗而来的较高利润,企业因而缺乏转变经济发展方式的内在动力和外在压力。如果初次分配中的劳动报酬份额能够得以提高,所占比重尽快向一些发达国家看齐,企业就会因为成本增加、利润率降低被迫采用先进技术,加快产业结构调整而实现经济发展方式的根本转变。

2.使得消费与投资关系进一步恶化。现阶段,我国社会消费率与消费对GDP增长的贡献率不断下滑,已经从1996年的59.2%和60.1%下降到了2012年的49.6%和51.8%,而这一时期的社会投资率与投入对GDP增长贡献率却不断攀升,自1996年的36.8 %和34.4%上升到了2012年的48.0%和50.4%。这充分表明我国经济增长主要是投资拉动的,经济增长过度依赖投资必然造成投资和消费之间强弱地位的刚性结构化发展。国民收入分配格局失衡,劳动报酬率较低,削弱了居民的消费水平,从而弱化了经济持续发展的动力,经济增长转而会更加依赖投资,加大消费和投资比例关系失调。

3.阻碍经济可持续发展。政府所得偏高必然对企业份额进行挤压,企业收入份额偏低使得企业持续扩大投资力度不够,政府主导国内投资的倾向加强,受政治官员周期制度安排的影响,投资力度和经济发展波动幅度较大,也是影响经济效率和经济增长速度的重要因素。政府所得偏高也会对居民收入份额造成一定程度的挤占,主要表现为政府财政收入对居民收入的直接挤占,以及政府转移支付和社会保障支出相对滞后致使民生不济。这两方面的政府“挤压”导致居民收入下降,消费倾向降低,储蓄倾向上升,成为国内居民消费率持续下降的主要原因。国内消费需求不足使得经济增长对投资和国外市场依赖性增大,很大程度上成为我国经济可持续发展的羁绊。

4.损害社会公平正义,引发深层次社会危机。有人说中国职工的“工资涨得像眉毛一样慢,物价涨得像头发一样快”。广大工薪阶层都是靠工资生活,劳动报酬在初次分配中比例过低,“干得多挣得少”会严重制约老百姓的消费能力和生活质量的提高。社会中下层的弱势群体更容易受到来自物价上涨、生活成本上升的冲击,引发社会矛盾,损害社会主义公平正义。如果在国际竞争中的相对优势依然还是依靠劳动力成本较低,很多外贸出口企业在国际分工中处于产业链低端,自主品牌率低,利润率低,对于定价基本没有话语权。如果长期固守这种廉价劳动力优势的简单而粗放的经济增长方式,不仅不利于发挥劳动力的积极性,而且违背社会主义国家劳动者共享社会发展成果的要求,从长远看这种增长是不可持续的,有可能使我国经济社会陷入所谓的“中等收入陷阱”。

(三)劳动报酬与居民收入应该始终被放在分配的核心位置

马克思主义理论认为,社会主义社会中的劳动是为了满足劳动者的消费需要,人本身就是最终的目的,而不是完成别的什么目的的工具或手段。社会主义市场经济基本分配原则,应该“坚持以人为本,就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展的成果惠及全体人民。”[6]以人为本,就是要把人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点,不断通过发展满足人们日益增长的多方面需要和促进人的逐步解放与全面发展。在社会主义市场经济条件下,经济社会发展的目的是逐步改善居民生活质量,提高人民的生活水平。社会主义社会通过市场经济发展生产力,使得生活和生产资料不断丰富,目的就是让全体社会成员都能充分地支配和使用自己创造的物质财富。因此,要始终把居民收入放在国民收入初次分配的核心位置。

由于这种不合理的分配格局根植于中国的经济增长方式和固有的制度体制之中,反映了中国经济发展的阶段性特征,市场机制不仅不能扭转这一不合理分配格局,而且还会加重这种分配不合理的程度。要改变目前这种不合理初次分配格局,就必须依靠政府的“强力”,通过根本的制度改革和建构,建立一种更加完善的公平的市场经济体系才能得以解决。党的十七大提出全面小康社会“合理有序的收入分配格局基本形成,中等收入者占多数,绝对贫困现象基本消除”的分配目标;“十二五”规划与十八大报告和国务院批转的《关于深化收入分配制度改革的若干意见》中反复重申要“努力实现劳动报酬增长与劳动生产率提高同步”的政策导向和“提高劳动报酬占初次分配比重”的目标。因此,促进就业,提高普通劳动者工资,提高劳动报酬占比是当前扩大内需消费、转变经济发展方式的必然要求,是解决中国经济发展进程中深层次问题与矛盾的重要措施。

关键是要合理调整收入分配关系,努力提高“两个比重”,即“努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重”,是深化收入分配体制改革、形成合理有序的收入分配格局的重大举措。努力提高“两个比重”,不仅可以改变目前生产要素在按贡献参与分配中的价格机制扭曲,而且也能够让社会财富的创造者分享到更多的经济发展成果;不仅有助于加快转变经济发展方式,而且有利于为经济持续发展营造和谐社会环境,有利于正确理顺各主体之间的利益关系和分配比重。

[1] (德)马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第46卷)[M].中央编译局,译.北京:人民出版社,1979:252-253.

[2] 黄世贤.提高劳动报酬在初次分配中的比重[EB/OL].中国经济时报,http://www.sina.com.cn/review/20071127/09014220259.sh tml.

[3] 仲大军.劳动收入与资本收入的比重缘何相差悬殊—对我国劳动关系的再思考[EB/OL].大连社会科学, http://www.dlss.cn/MagazineDetail.aspx?ArticleId=411&Category Id=11.

[4] 杨雪林.当前我国初次分配不公正的主要表现[J].中外企业家,2011(2)下.

[5] 袁鲁.问计2010党员干部关注的十大民生问题[M].北京:人民日报出版社,2010:37.

[6] 胡锦涛.科学发展观重要论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2008:29.

(责任编辑:李潇雨)

Analysis of Fairness Concerning the Primary Distribution in Modern China

SHI Rui-yong

(Dep. of The Ideological and Political Theory Education, North China Electric Power University, Beijing 102206, China)

Primary distribution refers to value distribution of national income among the factors directly involved in production, which is the primary link of national income distribution. The investigation into the fairness issue concerning the current primary distribution in China is conducted by means of analyzing the amount and proportion of GDP of the government, enterprises and residents on the macro level, this amount and proportion directly constitutes the primary distribution pattern and the benefit structure of national income. It can be judged through analyses of relevant data that the primary distribution of China′s national income is unbalanced, generally favoring the government while residents mostly depending on labor remuneration suffers from low income. This irrational primary distribution pattern exerts multiple negative impacts on China′s economic society, damages social fairness and justice and may even trigger deep social crisis. Socialist primary distribution shall adhere to the basic principle of "people foremost", putting remuneration, resident income at the core of primary distribution, so as to enable the vast laborers to enjoy the fruit of reform and development.

primary distribution; distribution pattern; labor remuneration; fairness

2015-03-06

石瑞勇,男,华北电力大学思想政治理论教学部副教授,博士。

F124

A

1008-2603(2015)02-0080-06