论汉语的“隐性述结式”*

2015-08-16孙天琦

孙天琦 郭 锐

1中国人民大学文学院 北京 100872

2北京大学中文系 北京 100871

论汉语的“隐性述结式”*

孙天琦1郭 锐2

1中国人民大学文学院 北京 100872

2北京大学中文系 北京 100871

文章着眼于解决“后果宾语”(“跑了一身汗”)的允准机制及实现模式,论证了“后果宾语”结构与述补结构存在整齐的平行性。这类结构可以分析为补语只起语法作用而没有语音形式的“隐性述结式”。由此提出“产生”义和“粘附”义两类“隐性述结式”,从述结式的论元衍生规则推导出“后果宾语”结构的各种实现模式,并统一解决了这类结构的相关问题。文章还把这一模式扩展到“取夺义双宾”、“隐性致使”等特殊结构,解释了这些结构特殊的论元实现问题,进一步论证了“隐性述结式”在汉语研究中的应用价值。

后果宾语 隐性述结式 双宾结构 隐性致使结构

1 引言

1.1 “后果宾语”引发的问题

一些汉语句子的主宾语实现情况并不受核心谓词论元结构的制约。例如:

(1)a.我跑了一身汗。 b.我摸了一手油。

(2)(这点事儿)跑了我一身汗。 (3)(这张桌子)摸了我一手油。

人们既不能“跑汗”、也不会“摸油”。因此,占据宾语位置的“一身汗”和“一手油”并不是谓词“跑”和“摸”的核心论元。这类结构是非常规的论元实现模式。

一方面,语句发生了“增元”变化:“跑”是典型的一元动词,却可以带两个,如例(1)a,甚至三个论元,如例(2);“摸”本来是二元动词,在例(3)中却带上了三个论元。

另一方面,语义角色和句法的常规对应规律也被打破。主体论元在这里可以实现为宾语,如例(2)和例(3)中的“我”;客体或旁体论元〔1〕本文所指的旁体论元指原因、目的等与动词没有论旨选择关系的非核心成分。可以实现为主语,如例(3)中的“这张桌子”和例(2)中的“这点事儿”。此时谓词的客体论元反而无法实现为宾语,如不能说“*我摸了这张桌子一手油”。

上例“一身汗”和“一手油”都是与动词没有论旨选择关系的非核心成分(孙天琦2010),都表示事件所产生的某种结果。为了区别于“织毛衣”等由核心论元充当的结果宾语,也考虑到非核心成分所表示的结果多是消极性的,本文把由非核心成分充当的结果宾语定义为“后果宾语”。值得注意的是,“后果宾语”中必须包含数量成分,上述结构如没有数量成分都不能成立,如不能说“*我跑了汗”或“*摸了我油”(参陆俭明1988;沈家煊1995)。同时,“后果宾语”对所包含的数量成分有特殊要求,如“跑了一身汗”非常自然,但“?跑了两身汗”的合格性明显变差;可以说“跑了一身汗”,但不能说“*跑了一滴汗”。

可以看出,“后果宾语”的引入引发了一系列问题。首先就是与谓词没有论旨选择关系的“后果宾语”是如何得到允准的;其次是这类结构的论元实现规律如何,为何会出现种种非常规的论元实现模式;再如“后果宾语”为何对数量成分有强制性的特殊要求。

1.2 本文的解决思路

要解决“后果宾语”结构的系列问题,关键要搞清楚“后果宾语”的允准机制。此前的研究大多着眼于“后果宾语”的类型归属或其中动词、宾语的句法语义属性(参董晓敏1990;鲁川等1994;谭景春1997;陈昌来2002;孟琼等2005等),真正触及到“后果宾语”允准机制的研究并不多见。也有一些学者注意到了“后果宾语”与隐含谓词的密切关系。如郭锐和姚静仪(2004)、应晨锦(2006)、郭锐(2007)都曾提出这类结构中包含相应的隐含谓词,但是这些研究并没有把隐含的谓词与结构的实现模式及各种特点联系起来。

本文发现“后果宾语”结构与述结式的论元实现模式有非常整齐的平行性,“后果宾语”其实是由隐性的补语谓词允准的,如“跑了一身汗”的“一身汗”可以分析为隐性的“产生”义补语(“出”)的论元。关键在于构拟出相应的述结式后,“后果宾语”各种看似非常规的实现模式都可以从述补结构的论元衍生规则得到预测和解释,与这类结构相关的系列问题也都可以得到比较合理的解决。

2 从隐含谓词到“隐性述结式”

2.1 “后果宾语”结构与述结式的平行性

“后果宾语”结构的实现模式与述结式存在着非常整齐的平行性。上文中各种非常规的论元实现情况都可在两种结构中找到平行的表现,比如谓词的主体论元在这两类结构中都可以实现为(间接)宾语。

(4)a.跑了我一身汗。 b.跑断了我一条腿。

单看例(4)a不好解释,因为从表面上看,处于间接宾语位置的“我”是谓词“跑”的主体论元。但联系例(4)b来看,在述结式“跑断”中,处于间接宾语位置的“我”其实是补语谓词“断”的论元(我断了一条腿),只不过恰好与述语谓词的主体论元同指而已(我跑,我断了一条腿)。而这种实现情况正符合述结式的论元衍生规则。按此类推,如果我们把例(4)a中的“我”分析为隐性的产生义补语的论元(如“我出一身汗”),“后果宾语”结构的论元实现模式就可以直接由述结式的论元衍生规则推出。另一方面,客体论元的非常规实现情况在两种结构中也完全平行。如例(5)带上“后果宾语”后,动词“踢”固有的客体论元反而无法实现为宾语。这种情况也出现在例(6)为代表的述结式中。

(5)a.踢了我一身汗。(踢球) b.踢了(*这场球)一身汗。

(6)a.踢断我一条腿。(踢球) b.踢断了(*这场球)一条腿。

单看例(5)b不好解释,但结合例(6)中述结式的情况问题就有了答案。因为在述结式“踢断”中,间接宾语只能从补语谓词“断”中提升(我断了一条腿),而不能从述语谓词中提升(踢这场球),这正符合述结式宾语的提升规则(详见下文)。那么,如果我们把例(5)中的“后果宾语”结构分析为带有隐性补语的述结式,例(5)b类不合法的表达就可以直接由述结式的论元衍生规则排除。

另外,如果需要强调造成某结果的原因,述语谓词的客体论元可以实现为整个结构的主语。这种模式仍然同时存在于“后果宾语”结构和述结式中,如例(7),也同样符合述结式的论元衍生规则。

(7)a.这场球踢了他一身汗。 b.这场球踢断他一条腿。

从以上分析可以看出“后果宾语”结构的实现模式与相应的述结式非常平行,它们的论元实现应该受同一套规则支配。因此可以根据述结式的论元衍生规则来解释和预测“后果宾语”的实现情况。

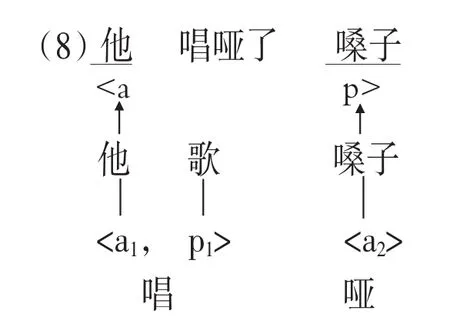

2.2 述结式论元结构的衍生规则

下文采用郭锐(2002)对述结式的分析,从论元提升和抑制的角度来推导述结式的论元结构。根据郭锐(2002),述结式的论元都由述语(V1)和补语谓词(V2)的论元提升而来。V1和V2的所有论元都参与操作,或者被提升或者被抑制。此处的“论元提升”指作为述结式组成部分的论元提升为整个述结式的论元〔2〕针对述结式的“论元提升”讨论的是如何从述语、补语谓词的论元提升为整个述结式论元的问题。与句法层面讨论的诸如非核心成分提升至核心句法位置的“论元提升”操作有本质区别,注意不要混淆。(参见郭锐1995;王红旗1995等)。以“他唱哑了嗓子”为例,述结式的主语由“唱”的主体论元提升而来,宾语由“哑”的主体论元提升而来。而“唱”的客体论元受到抑制,并未提升,因此“*他唱哑了一首歌”不能成立。从简约性的原则出发,即使在“他砍断了树枝”这样的结构中,也可以认为“砍”的客体论元并未提升,提升的是补语“断”的主体论元,只是两者同指而已(a1、p1表示述语谓词的论元,a2、p2表示补语谓词的论元,a、p表示整个述结式的论元)。

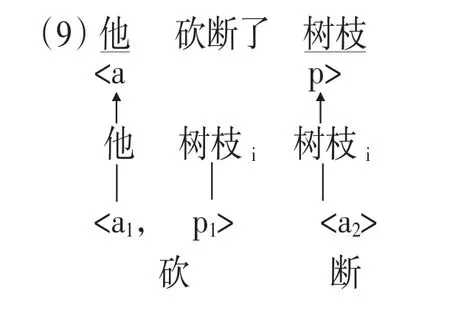

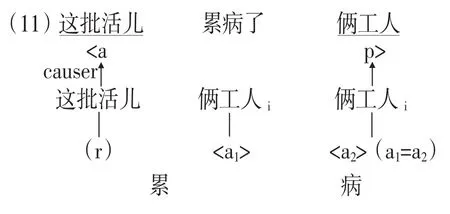

由此可以得出述结式的主语从V1中提升,宾语从V2中提升。先来看主语的提升情况,提升哪一个论元做述结式主语与事件原因的认定直接相关,也就是说述结式的主体论元是事件的致使者(causer)。一般而言,提升V1的主体论元作主语最容易,也不需要特殊条件,如以上两例。有时,述结式的主语也可以从V1的客体论元或间接的非核心论元中提升,如“这个电影看哭了很多人”、“这批活儿累病了俩工人”。这种论元实现是把客体因素认定为事件的致使者,一般需要特殊条件,如V1和V2的主体论元同指。下图把非核心成分放在圆括号中(“原因”用r表示),以区别于尖括号中的核心论元。

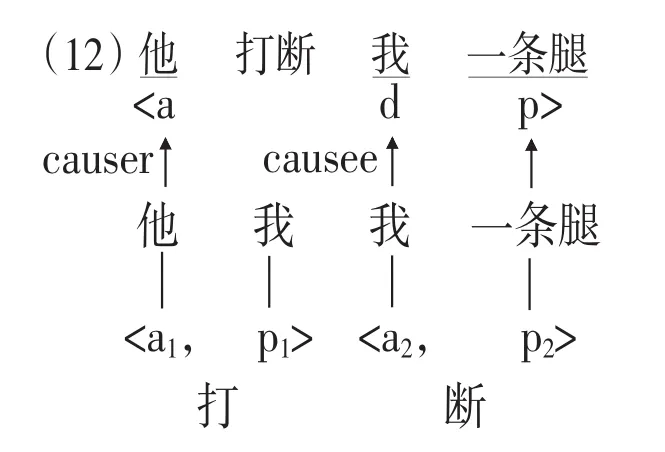

再看宾语提升的情况,述结式的宾论元都从补语谓词中提升,一次最多可以提升两个。当补语是二元谓词时,其主体和客体论元分别提升为述结式的间接和直接宾语,如“跑断我一条腿”。其中间接宾语是事件的被使者(causee)(d表示整个述结式的间接宾语论元)

至此可以得出述结式的主语和宾语选择规则。

规则1(主语选择规则):述结式的主语从V1中提升。

①一次最多从V1中提升一个论元,其他论元被抑制。②提升主体论元无条件。③提升其他论元(客体、非核心)有条件,如V1和V2的主体论元同指。

规则2(宾语选择规则):述结式的宾语从V2中提升。一次最多提升两个论元。

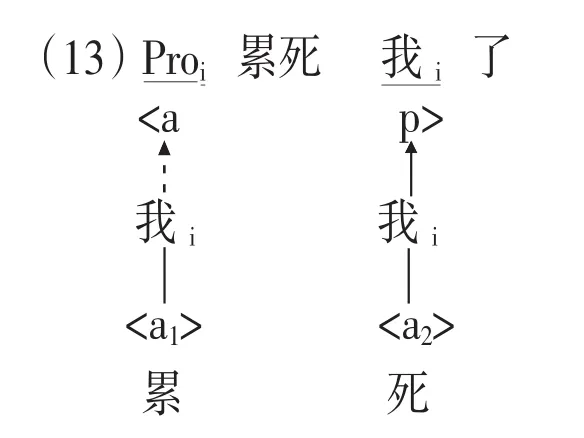

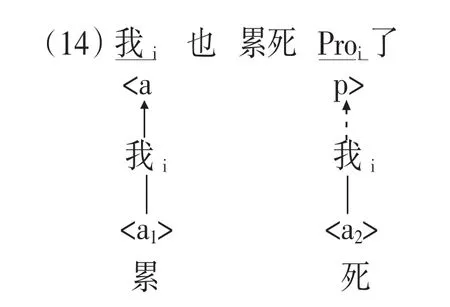

与本文相关的还有一条“同指隐含规则”。这个规律是说在“老王累死了”一类结构中,同指的两个论元(老王累,老王死)并未合并为一个论元。因为其中一个还能够以反身代词的形式显现,如“老王把自己累死了”/“老王累死了自己”。

因此可以认为当V1和V2的主体论元同指时,V2的论元仍然提升为述结式的宾语,只是一般情况下隐含为空代词(Pro)。实际上,这种情况下也可以只提升V2的论元,而把V1的论元隐含为空代词,如“累死我了”。哪一个显现与话题和焦点的安排有关,如下两例(虚线表示隐含为空代词)。

规则3(同指隐含规则):被提升为述结式论元的名词短语如果有同指关系,其中一个隐含为空代词。

“后果宾语”结构中诸如“我跑了一身汗”和“跑了我一身汗”的论元交替模式与上述述结式的规律完全一致,可以直接由“同指隐含规则”推出(详见下文)。

2.3 “隐性述结式”的提出

掌握了述结式的论元衍生规则,就能解释“后果宾语”的论元实现规律,即都是述结式论元衍生规则作用的结果。

首先,所谓的“增元”其实都是隐性补语的论元。如“跑了一身汗”中的“一身汗”由“产生”义的隐性补语允准,只能实现为述结式的宾语,规律与“跑断了一条腿”一样。其次,语义角色与句法的非常规对应也是述结式论元整合的结果。对述结式来说,最重要的区分是述语谓词和补语谓词,它们分别为整个结构提供主语和宾语。按照这个思路,“后果宾语”的论元实现问题都可以得到合理的解释。

引入“后果宾语”后谓词固有的客体论元有时反而无法实现为宾语(*我踢了这场球一身汗)。这是因为述结式的宾语只能从补语谓词中提升。“这场球”作为述语谓词的论元,自然不能提升为述结式的宾语。它可以实现为主语(这场球踢了我一身汗)是因为述结式的主语表示事件的原因。而原因不一定都是主观因素,有时也可以是客观因素,此时恰好需要提升述语谓词的非主体论元(规则1-③)。

“后果宾语”主体论元实现为宾语(跑了我一身汗)更需要从述结的角度来解释。述结式的间接宾语作为事件的被使者,只能从表结果的补语谓词中提升(“某行为”致使“我产生一身汗”)。此时充当间接宾语的成分看似是述语谓词“跑”的论元,其实是隐性补语的论元(我出一身汗),只不过两者同指。“跑了我一身汗”(我跑,我出一身汗)与“跑断我一条腿”(我跑,我断了一条腿)的论元实现规律完全相同。而无论是否有这种同指关系,结构的间接宾语都从补语谓词的论元中提升。只有这样才能统一解释各种实现模式,详见下文3.1。

综上,“后果宾语”结构可分析为一种述结式带宾语的格式,其特点是其中的补语谓词在表层结构中没有语音实现形式,但仍然起语法作用。所以其论元实现情况仍然符合述结式的规律。本文把这种补语不在表层结构出现的述结式定义为“隐性述结式”,从这个角度统一解决“后果宾语”结构的各类问题。

3 汉语的“隐性述结式”

根据隐性补语类型的不同,汉语“隐性述结式”可以分为不同次类。“后果宾语”代表了两类“隐性述结式”。下面分别论述。

3.1 “产生”义隐性述结式

“产生”义隐性述结式指“产生”义结果补语隐而不现的述结式(如“跑{V¢}〔3〕本文用{}标示隐性补语,{V¢}代表隐性补语没有语音实现形式的情况。了一身汗”)。“产生”义的结果补语表示某种结果产生并附着于相关对象,需要一个主体论元(表示产生结果的对象)和一个客体论元(表示某种结果),因此是一个二元谓词。而引起这种结果的原因由述语谓词来表达,述语谓词可以是一元(跑了一身汗)、二元(洗了一身汗)甚至是三元(送了一身汗)的。

隐性补语在某些情况下可以实现出具体的语音形式,如“产生”义补语有时可以实现为“出”(“跑出/急出/吓出一身汗”)。

但隐性补语并非总能补出语音形式,因为语句结果意义的表达并不依赖于隐性补语(详见下文)。问题的关键在于无论能否实现出具体的语音形式,隐性补语在语法上所起的作用都是一样的,都作为补语谓词参与述结式的论元整合。

根据述结式的宾语选择规则(上节规则2),其宾论元都从补语谓词中产生,表示事件的结果部分。因此“产生”义隐性补语的两个论元都要提升,主体论元提升为间接宾语,客体论元提升为直接宾语。即述结式宾论元的实现情况是固定的,只需根据述语谓词确定主论元就可以得到整个述结式的论元结构。

如上文所述,述结式主语都表示事件的原因,下面根据述语和补语的主体论元是否同指分别讨论。

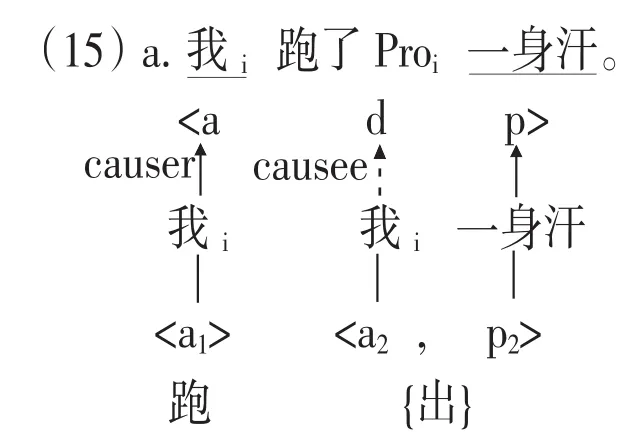

根据述结式的“同指隐含规则”(上节规则3),当V1和V2的主体论元同指时,其中一个可以隐含。如果补语的主体论元隐含可以得到例(15)a:“我跑了一身汗”;〔4〕这时虽然述语和补语谓词的主体论元同指,但两者并未合并。证据是补语的主体论元还能以反身代词的形式实现出来,如“他把自己跑了一身汗”/“他跑了(自己)一身汗”。可见间接宾语位置依然存在,因此可把“他跑了一身汗”看做隐性的三元结构。述语的主论元隐含则可以得到例(15)b:“跑了我一身汗”。

下文例示中用{出}代表“产生”义的隐性补语。〔5〕这里用{出}代表“产生”义隐性补语属于用隐性补语的实现形式转喻其自身,即用“例”(token)转喻“类”(type)。但如文中所述,隐性补语重在起语法作用,语音上不一定有实现形式,不要误以为“产生”义隐性补语总是实现为“出”。

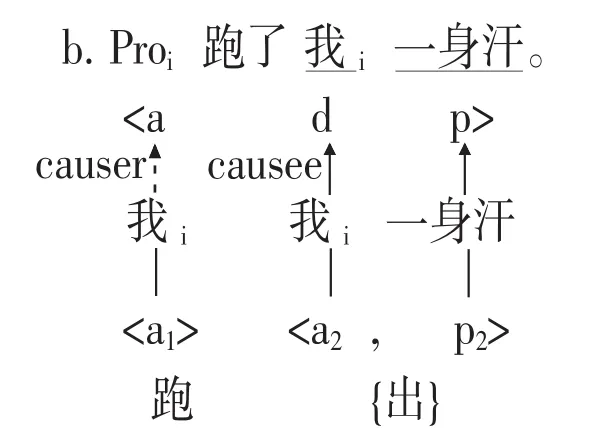

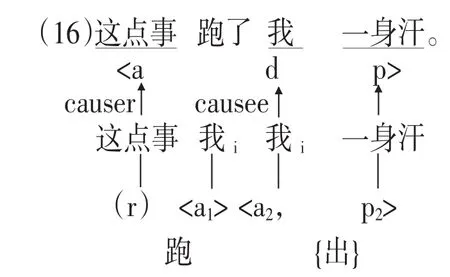

当满足这种同指关系时,述语谓词的非主体论元也可以提升为主语(规则1-③)。不及物动词在这种条件下可以提升原因等旁体论元(下例中用r表示),如例(16);及物动词在这种条件下还可以提升其客体论元作主语,如例(17)。这些实现形式都是把客观因素认定为事件的致使者。

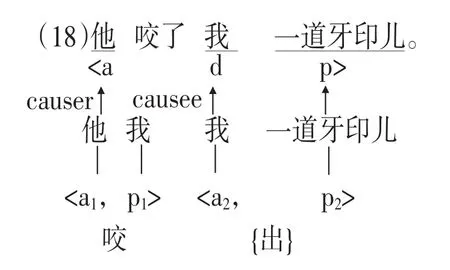

当V1和V2的主体论元不同指时,只能提升述语谓词的主体论元作整个述结式的主语,也没有论元隐含的情况,所以此时述结式的论元实现情况是唯一的。以“咬{出}”为例。

如果不从述结式的角度考虑的话,“后果宾语”结构中间接宾语的实现规律很难概括。因为间接宾语位置能容纳的语义成分看起来十分多样,有时看似述语的主体论元(如“跑了我一身汗”);有时看似述语的客体论元(如“咬了我一道牙印儿”),还有时根本与述语谓词没有论旨关系,如例(19):

(19)他这一唱,唱了我一身鸡皮疙瘩。(他唱歌,我出一身鸡皮疙瘩)

这三种看似不同的情况可用一条规则概括:间接宾语作为事件的被使者就是隐性补语的主体论元,即事件的结果所附着的个体。

前两种情况不过是隐性补语的论元恰好与述语动词的相关论元有同指关系,所以造成了一种假象,好像间接宾语是述语谓词的论元。例(19)最说明问题,间接宾语“我”与述语谓词根本没有论旨关系,但仍然表示结果所附着的个体,因此只能是隐性补语的论元。可见如果不从隐性补语的角度考虑,就不能提出统一的规律来解释以上现象。

3.2“粘附”义隐性述结式

“粘附”义隐性述结式指“粘附”义补语只起语法作用而没有语音形式的述结式(如“蹭{V¢}了一身油”)。“粘附”义的结果补语表示某种结果转移并附着于相关对象,〔6〕“产生”和“粘附”两种隐性补语表达的都是一种“附着”事件(某结果附着于某对象)。只不过途径不同,前者的结果本来不存在,通过“产生”而“附着”(跑了我一身汗);后者的结果本来就有,通过“转移”而“附着”(摸了我一手灰)。需要一个主体论元(表示结果所附着的个体)和一个客体论元(表示某种结果),因此也是一个二元谓词。引起这种结果的原因同样由述语谓词来表达,述语谓词可以是一元(坐了一屁股灰)或二元的(摸了一手油)。

“粘附”义补语也可以有具体的语音实现形式,如(踩上一脚泥/蹭上一身灰)。这种用法的“上”表示接触、附着,相当于“沾上”。不过,在“后果宾语”结构中“粘附”义补语多数情况下倾向于只起语法作用,没有语音实现形式(理由详见下文)。与“产生”义的隐性述结式一样,“粘附”义隐性补语的两个论元同时提升,客体论元提升为直接宾语,主体论元提升为间接宾语。主体论元的情况则因V1而定。

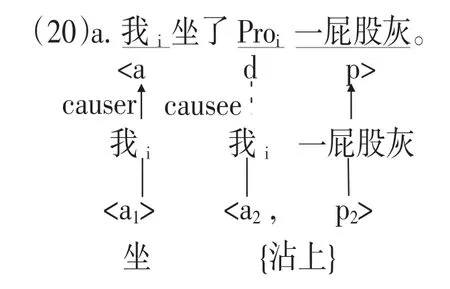

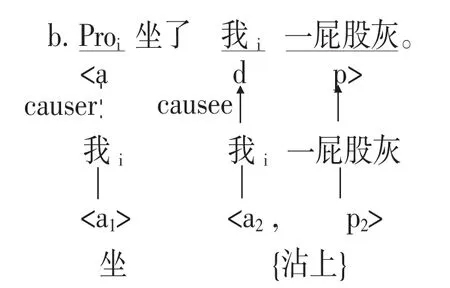

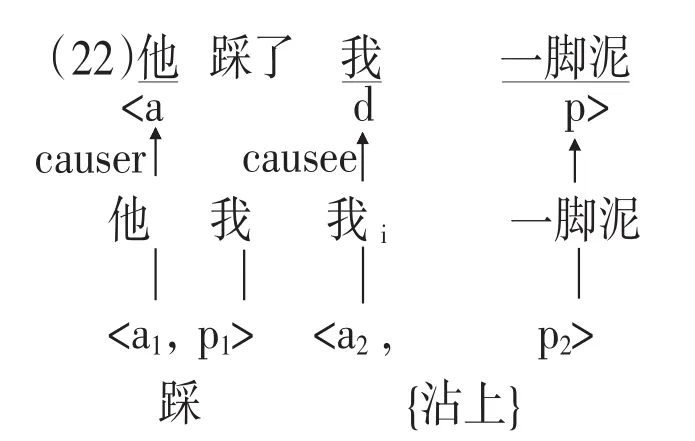

当V1和V2的主体论元同指时,其中一个可以隐含。补语的主体论元隐含可以得到例(20)a;述语的主体论元隐含则得到例(20)b。下例中用{沾上}代表“粘附”义的隐性补语。〔7〕用{沾上}代表“粘附”义隐性补语是因其语义与“粘附”义相符,虽然在语音实现形式(“上”)不完全一致。

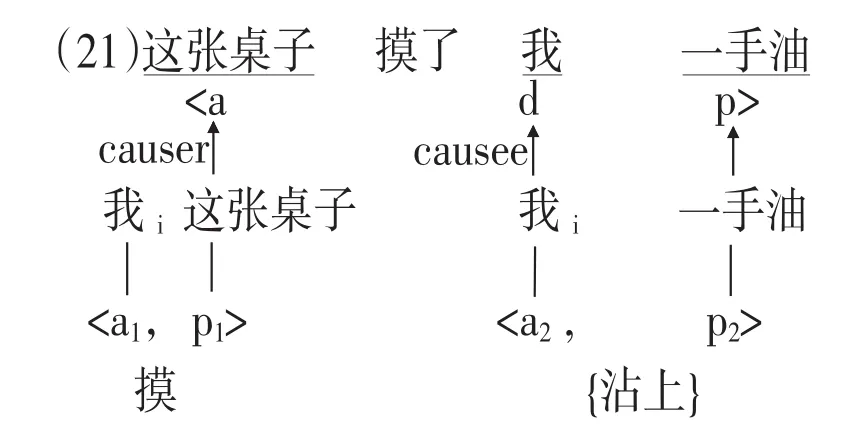

当满足这种同指关系时,述语谓词的非主体论元也可以提升为主语。所以可以得到像“这张桌子摸了我一手油”的实现模式,如例(21);当V1和V2的主体论元不同指时,只能提升述语谓词的主论元作整个述结式的主语,也不存在同指论元隐含的情况,所以此时述结式的论元结构是固定的,如例(22)。

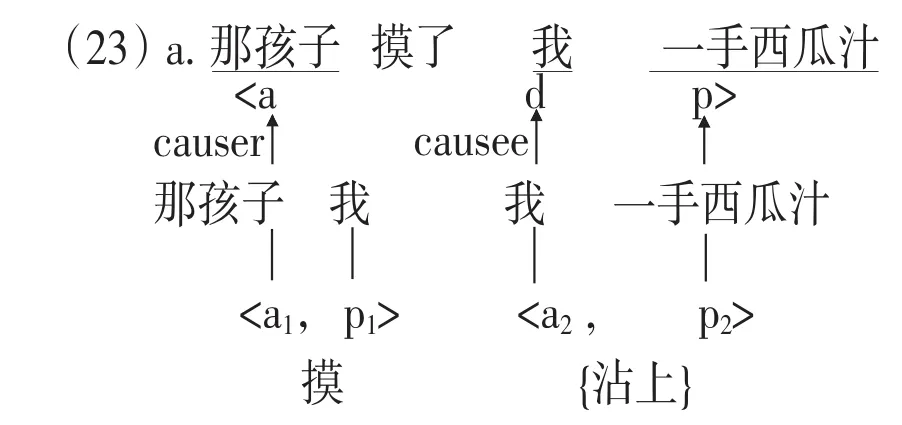

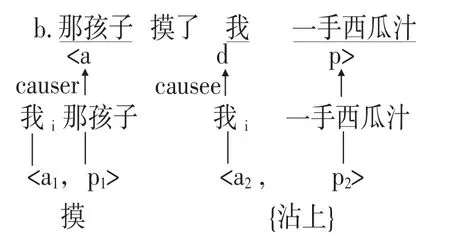

最后讨论一下“后果宾语”结构的歧义问题。这类结构很容易产生歧义。这一点之前的研究已经有所注意,如应晨锦(2006:78)指出以下语句有两种解读。(23)那孩子摸了我一手西瓜汁儿。

a.那孩子摸我的手,以致我一手西瓜汁儿。 b.我用手摸那孩子,以致我一手西瓜汁儿。

这里要论证的是以上歧义产生的原因及模式都可以通过述结式的论元衍生机制得到解释和预测。如上所述,述结式的宾语都从V2中提升:V2的主体论元实现为间接宾语,客体论元实现为直接宾语。所以语句的后半部分(即谁被结果附着)是没有歧义的,一定是“我沾上一手西瓜汁儿”。这个预测完全符合事实,有歧义的只是语句的前半部分。产生歧义的原因在于“摸”所产生的结果既可以附着于其他对象(V1与V2的主体论元不同指),也可以及于自身(V1与V2的主体论元同指)。当V1与V2的主体论元不同指时,只有V1的主体论元能够提升为整个述结式的主论元,此时得到的是第一种理解(“那孩子”是主观因素),见例(23)a。当V1与V2的主体论元同指时,可以提升V2的受事作整个述结式的主体论元,此时得出第二种意义(“那孩子”是客观因素),即例(23)b。

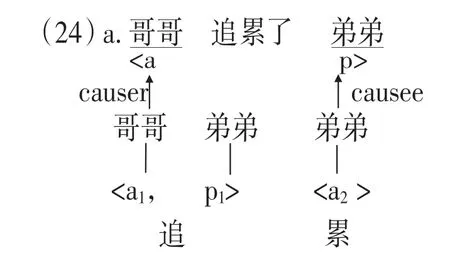

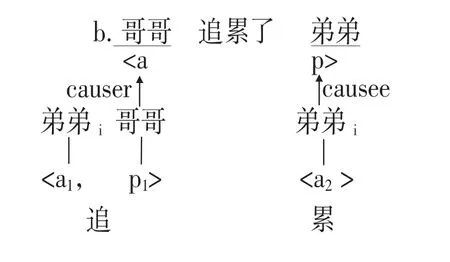

这样,我们就既解释了这类结构产生歧义的原因,又预测了具体的歧义模式。其实这种歧义是述补结构的一个经典现象。“哥哥追累了弟弟”产生歧义的原因及模式与此处探讨的“那孩子摸了我一手西瓜汁儿”一类结构完全一样。有了述补结构的视角,这些问题都可以用同一套规则统一处理。

通过以上分析可以看出,从述结式的论元衍生规则可以准确地推导出“后果宾语”结构的各种实现模式。论元实现的规律也变得非常清晰,可以概括如下:结构的主语由述语谓词的主体或客体、间接论元充当(具体选择哪一个取决于事件原因的认定);结构的宾语从隐含的补语谓词中提升,其主体论元和客体论元分别充当间接宾语和直接宾语。

4 “隐性述结式”的成立条件

“隐性述结式”引出了一个理论上的问题。一般而言,述结式的补语谓词是必须出现的。因为无论是语义上还是句法上,补语都起着至关重要的作用。比如“哭肿”绝不等于“哭”:“哭”是一元的,而“哭肿”是二元的。那么,“隐性述结式”为何可以允许补语谓词隐而不现呢?

在汉语能产性极强、数量开放的述结式中,“隐性述结式”无疑是一个非常特殊的封闭类。它们与普通述结式的本质差别在于其结果信息的表达不依赖补语谓词,而是有自己特殊的方式。下面以“产生”和“粘附”两类“隐性述结式”为例具体说明。这两类“隐性述结式”的结果信息都是通过“后果宾语”表达出来的。而“后果宾语”能准确地表达结果意义与其中特殊的数量成分有很大关系。如上文所述,“后果宾语”中必须包含数量成分,没有数量成分结构就不能成立。

(25)a.我坐了一屁股灰。 b.*我坐了灰。 (26)a.老王跑了一身汗。 b.*老王跑了汗。

结构之所以如此依赖这些数量成分是因为它们承载着结果意义。尤其是对于“灰”、“汗”等本身没有结果内涵的名词性成分来说,主要靠借用身体部位的临时量词来表现结果意义。如“灰”、“汗”本身不能表达结果义,“坐灰”、“跑汗”的说法也不能成立。但“一屁股灰”、“一身汗”就可以表达“屁股上沾满灰”、“全身是汗”的“遍布”结果义。因此,在“坐{V¢}了一屁股灰”、“跑{V¢}了一身汗”中“后果宾语”就可以明确地表达结果信息,补语再显现的话反而会成为语义上的冗余信息,这是隐性补语通常没有语音实现形式的主要原因。“后果宾语”中还有一些情况名词中心语本身就表示一定的结果义,如“泡”、“包”等(“烫了一个泡”、“撞了一个包”)。一方面这些名词的词汇语义在一定程度上蕴含着结果,另一方面又借助数量成分的帮助来凸显结果义。所以,“烫了一个泡”类结构与“跑了一身汗”一样,凭借“后果宾语”就可以表达明确的结果意义。

综上所述,在“后果宾语”结构中数量(名)成分和补语谓词一样都有表示结果的作用。从经济性的角度考虑就可以两者择一,不必同时在表层结构中实现出来。汉语的语言事实支持这样的假设。当数量成分出现时,结果谓词可以不出现;反过来,当结果谓词出现时,数量成分也可以适当隐去。例如:

(27)a.这孩子跑了一身汗。 b.这孩子跑出汗了。

(28)a.他踩了一脚泥。 b.他踩上泥了。

(29)a.脚上磨了一个泡。 b.脚上磨出泡了。

关于“隐性述结式”表达结果义的特殊方式还有两点需要特别说明。

一是这类结构中的数量成分大多表示“遍布”意义(参见姚静仪2004)。这种特殊意义对数词和量词都有特殊要求:数词只能用“一”,〔8〕针对“一身汗”、“一手油”等表示“遍布”结果义的临时量词,在“后果宾语”结构中占大多数。“一”表示全称意义,如“一身”就是“满身”的意思。所以可说“跑了一身汗”,而不能说“?跑了两身汗”;〔9〕“跑了两身汗”如可以接受的话,则表示经历了两次“跑一身汗”的过程。量词也必须是能够体现“遍布”义的,通常是可以被附着的身体部位,如“身”、“头”等。所以可说“跑了一身/头汗”,而不能说“*跑了一滴汗”。至此上文中“后果宾语”中数量成分的特殊性得到了解释。其实,“后果宾语”中特殊的数量表达虽然形式上是指称性的,意义上已经具有了一定的陈述性。一个形式上的证据是这类结构可以变换为相应的状态补语。例如:

(30)a.跑了一头汗。 b.跑得一头汗。

二是这种特殊方式所表达的结果具有“唯一性”。比如“摸{V¢}了一手油”这个结构只能表达“手上沾满油”的结果义,不存在其他理解的可能。这种情况下“粘附”义隐性补语如果实现出来反而会成为语义上的冗余信息,不符合语言表达的经济性。因此,隐性补语常常选择隐而不现,只起语法作用,没有语音形式。〔10〕事实上不少句子如要硬给隐性补语一个语音形式反而不能被接受,比如我们不会说“*摸上一手油”。相比之下,普通述结式不允许补语空缺也是为了保证结果表达的确定性。假设只知道述语谓词是“洗”,宾语是“衣服”,而结果谓词空缺(“洗V衣服”),那我们无法准确地预测结果是什么。因为理论上有无限的可能:可以是“洗干净了”,也可以“洗褪色了”,还可能“洗破了”、“洗坏了”等。能够不依赖补语就表达“唯一性”结果的“隐性述结式”一定是非常特别的少数类。如这里谈到的“产生”、“粘附”,还有下文中的“失去”类。这些事件都表达到从无到有或从有到无的变化。“有无”变化的初始状态与结束状态截然相反,没有其他可能性。所以此类变化所导致的结果具有“唯一性”。

综上所述,“隐性述结式”不需要补语就可以明确地表达结果信息,因此允许补语只起语法作用,没有语音实现。由此可以解释“后果宾语”结构对数量成分的特殊要求。

5 “隐性述结式”的扩展应用

以上提出“隐性述结式”的理论模型统一解释了“后果宾语”结构的各种主要问题。根据本文的考察,“隐性述结式”在汉语中的应用范围不限于此,还可以用来分析更多的特殊现象。例如:

(31)他吃了我三个苹果。

(32)a.这顿饭吃了我二百块钱。 b.一面墙就刷了我两桶油漆。

(33)a.这篇论文写了他三个月。 b.这个案子不知道跑了他多少趟。

以上结构的论元实现模式都比较特殊,也一直是汉语论元结构研究的热点问题。例(31)是汉语“取得”类双宾结构的代表,以往的研究提出了不少有力的证据证明动词后的两个名词性成分不是领属性的定中关系,而是两个独立的宾语(陆俭明2002;张国宪2001;徐杰2004等)。形式句法对这类结构的句法推导多采用与轻动词相关的理论(参见张宁2000;邓思颖2003;黄正德2007等);例(32)和例(33)类结构与“致使”密切相关,这一点不少研究都有所提及。如顾阳(2001)提出这些结构中包含隐性使役轻动词;郭锐和姚静仪(2004)认为其中隐含致使动词;应晨锦(2006)用轻动词CAUSE来推导。为了讨论方便,也考虑到这类结构中没有显性致使成分,本文把例(32)和例(33)称为“隐性致使结构”。

这里要论证的是,无论是“双宾”的角度还是“致使”的角度都无法对上述结构的论元实现情况作出统一解释和准确预测。如为何例(31)-(33)中谓词的主体论元可实现为宾语,例(32)和例(33)中客体及旁体论元可实现为主语?结构中与动词没有论旨关系的非核心成分,如例(31)中的间接宾语、例(32)和例(33)中的直接宾语是如何被允准的?这两类结构有着怎样的关联,如何解释人们语感中两者存在的相关性?以上问题轻动词分析无法解决,但本文提出的“隐性述结式”可以统一解决这些问题。

上述结构虽然只出现了一个谓词,却很明确地表示了“失去”、“消耗”的结果含义。事件中的“间接宾语”都失去了“直接宾语”。间接宾语代表失去某物的主体,直接宾语则代表事件中失掉的客体,如金钱、材料、时间等。而且,上述论元实现模式完全符合述结式的论元衍生规则。因此这些结构也可以分析为“隐性述结式”。隐性补语可以根据结构宾语的情况来确定。

上述宾语信息显示这类结构中存在一个表示“失去”义的隐性补语:有主体和客体两个论元。“失去”义的隐性补语有时可有语音实现形式,如“人们每年一共吃掉台湾两条高速公路”、〔11〕此例出自蔡维天(2005)例(12)b。“我一口气吃掉他三个苹果”。但由于宾语部分已经明确地表示了结果含义,为避免成为冗余信息,“失去”义补语更倾向于只起语法作用,而不在表层结构中显现。经过分析得到了汉语“隐性述结式”的一种新类型——“失去义”隐性述结式。上述结构的宾语部分都表达“失去”事件。间接宾语和直接宾语分别由补语谓词的主体和客体论元充当。这是“失去义”隐性述结式的共同特点。这些结构的不同主要体现在主语的选择上。而主语的选择其实体现了对事件原因的认定。下面分别分析。

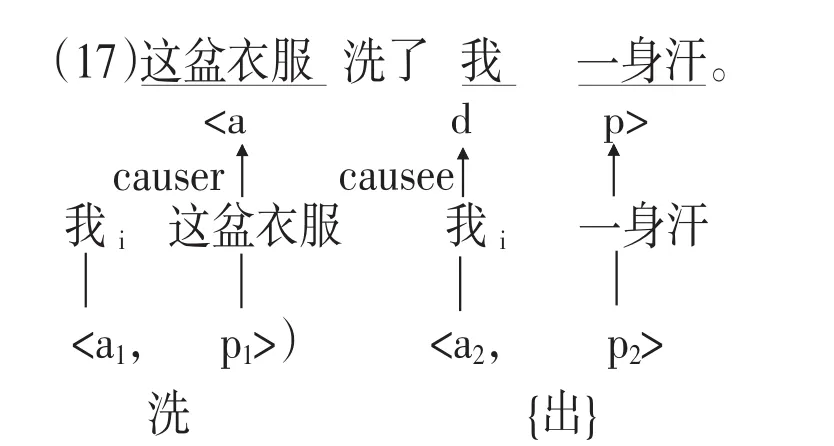

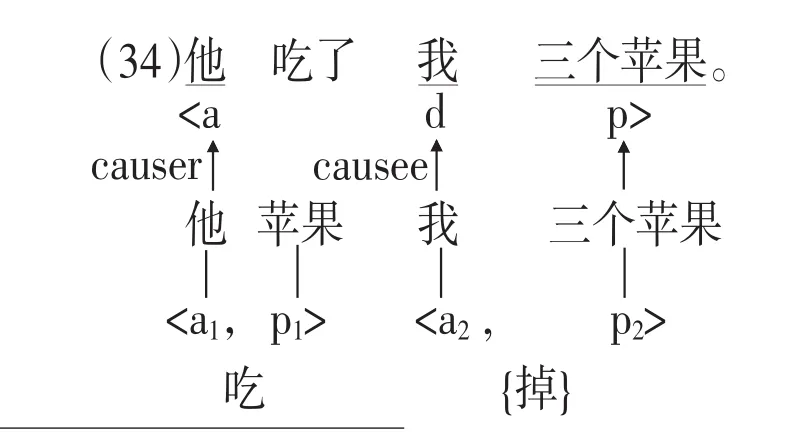

首先看“他吃了我三个苹果”类“取得义”双宾结构的情况。这类结构中述语谓词与补语谓词的主体论元一般不同指,此时只能提升述语动词的主论元作为整个述结式的主语,也就是把主观因素认定为“失去”事件的致使者。下文用{掉}代表“失去”义的隐性补语。〔12〕这里用{掉}代表“失去”义的隐性补语也属于用“例”转喻“类”,并不意味隐性补语一定有这种语音实现形式。

引入“隐性述结式”后,这类结构的论元实现情况可以得到合理的解释。比如结构的间接宾语与谓词没有论旨选择关系,为何可以占据论元位置。

现在看来,这个“问题”其实并不是问题。因为间接宾语本来就不是述语谓词的论元,而是隐性补语的论元(我失去三个苹果)。

其实,不仅是间接宾语,结构的直接宾语也是隐性补语的论元,只不过多数情况下述语和补语的客体论元同指而已(吃苹果,某人失去苹果)。但汉语中还存在两者不同指的情况,例如:

(35)他吃了我半个月工资。(他吃饭,我失去半个月工资)

例(35)的间接宾语和直接宾语与谓语动词都没有论旨关系,其论元实现情况很难用“双宾”解释。而从“隐性述结式”出发这些问题可以得到合理解决。“我”和“半个月工资”都是“失去义”隐性补语的论元,本来也不需要与谓语动词“吃”有论旨关系。“吃了我三个苹果”和“吃了我半个月工资”的差别仅在于补语和述语谓词的客体论元是否同指。而无论这种同指关系是否存在,整个结构的宾语都从补语谓词的论元中提升,两者的论元实现规律完全一致。

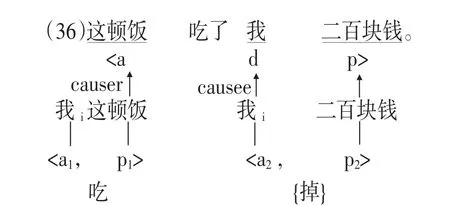

接下来分析以“这顿饭吃了我二百块钱”为代表的“隐性致使结构”。这类结构描述的是述补和补语的主体论元同指的情况。因此可以提升述语动词的非主论元作为整个述结式的主语,也就是把客观因素认定为事件的致使者。例如:

之前的很多分析认为这类结构中含有表示致使的轻动词CAUSE(参见顾阳2001;应晨锦2006)。从“隐性述结式”的角度来看的话,则不必专门为这类结构设立轻动词。因为提升述语动词的非主体论元作致事主语只是述结式规则的一部分,并不需要特殊的规定和操作。结构的致使义来自述结式本身的语义。

通过以上分析可以看出,一向被视为棘手问题的“取得义”双宾和“隐性致使结构”都可以被分析为“隐性述结式”,并在这一理论框架中获得统一解释。这两类结构其实是同一种结构的两种不同实现形式,差别仅在于致事主语的选择不同:前者选择述语动词的主体论元作主语(“他吃了我半个月工资”);后者选择述语动词的非主体论元作主语(“一顿饭吃了我半个月工资”)。

“失去”义隐性述结式的成立条件与我们之前讨论过的规律相同。这类结构不需要显性补语就可以清楚地表达结果意义。而且这种结果也是“唯一性”的,不会引起歧义。“这顿饭吃了我二百块钱”所表达的结果一定是“我失去了二百块钱”。值得注意的是,与“产生”、“粘附”义的“隐性述结式”一样,“失去”义隐性述结式也表达“有无”变化:“产生”、“粘附”义表示“从无到有”的变化,而“失去”义表示“从有到无”的变化。

正如上文所述,这种没有中间状态的极性变化保证了所表达结果意义的唯一性。

现在我们可以回答本节开头提出的一系列问题了。结构中的非核心论元都由隐含的补语谓词允准;结构特殊的论元实现模式都可以由述结式的论元衍生规则推出;这两类看起来同中有异的结构其实是“失去”义隐性述结式的两种不同实现模式。

6 结语

本文论证了汉语的“后果宾语”结构中含有表示“产生”、“粘附”义的隐性补语,从中提炼出“隐性述结式”的理论模型,从“述结式”的角度解决了这类结构的各种主要问题。“隐性述结式”与普通述结式的差别在于它不需要补语就能明确地表达结果信息,因此允许补语谓词只起语法作用而没有语音实现。语义上冗余的成分能省则省是比较经济的,“隐性述结式”正是这种情况。

“隐性述结式”的理论可以用来分析更多的特殊现象,如本文提出的“失去”义“隐性述结式”可以统一解释“取得”义双宾、隐性致使等结构的论元允准及实现等问题。这种机制在汉语中的进一步应用还有待于深入研究。

Cai,Weitian(蔡维天).2005.Tan hanyu de mengshou jiegou谈汉语的蒙受结构[A study on affective constructions of Chinese].Manuscript.

Chen,Changlai(陈昌来).2002.Lun chengshi jiqi xiangguan dongci论成事及其相关动词[On the result and the catego ries of the relevant verbs].HanyuXuexi汉语学习[ChineseLanguageLearning]2002.3:6-12.

Dong,Xiaomin(董晓敏).1990.Yizhong teshu de jieguo binyuju一种特殊的结果宾语句[A special kind of objective sentence of result].JiujiangShizhuanXuebao(Zhexue Shehui Kexue Ban)九江师专学报(哲学社会科学版) [JournalofJiujiangTeacher’sCollege(Philophophy and Social Sciences)]1990.1:63-69.

Guo,Rui(郭锐).1995.Shujieshi de peijia jiegou he chengfen de zhenghe述结式的配价结构和成分的整合[Valent structure of verb-resultative complement and integration].XiandaiHanyuPeijiaYufaYanjiu现代汉语配价语法研究[StudiesonValentGrammarinModernChinese],168-191.Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社[Beijing:Peking University Press].

Guo,Rui(郭锐).2002.Shujieshi de lunyuan jiegou述结式的论元结构[The argument structure of resultative construction in Chinese].XiandaiHanyuYufaYanjiudeXinTuozhan:21ShijiShoujieXiandaiHanyuGuojiYantaohuiLunwenji现代语法研究的新拓展——21世纪首届现代汉语国际研讨会论文集[NewDevelopmentsofModernGrammarStudies:ProceedingsoftheFirstInternationalConferenceonModernChineseGrammarinthe21st Century],169-186.Hangzhou:Zhejiang Jiaoyu Chubanshe杭州:浙江教育出版社[Hangzhou:Zhejiang Education Publishing House].

Guo,Rui(郭锐).2007.Jufa cengmian de lunyuan jiegou bianhua句法层面的论元结构变化[Changes of argument structure at the syntactic level].Liang’anSandiXiandaiHanyuJufaYuyiXueshuLuntanLunwen两岸三地现代汉语句法语义学术论坛论文[PaperpresentedattheacademicforumoftheChineseMainland,Taiwanand HongkongonmodernChinesesyntaxandsemantics].City University of HongKong,China.

Guo,Rui(郭锐),&Jingyi Yao(姚静仪).2004.Hanyu zhong jufa cengmian de lunyuan jiegou bianhua汉语中句法层面的论元结构变化[Changes of argument structure at the syntactic level in Chinese].BeijingshiYuyanXuehui YingyongYuyanxueYanjiuhui2004NianduXueshuBaogaohuiLunwen北京市语言学会应用语言学研究会2004年度学术报告会论文[Essaysofthe2004AnnualBeijingLanguageAssociationAppliedLinguisticsSeminar]. University of International Business and Economics,China.

Gu,Yang(顾阳).2001.Yinxing shiyi dongci jiqi jufa jiegou隐性使役动词及其句法结构[The null causative verb and its syntactic structure].ShengchengYufaLilunYuHanyuYufaYanjiu生成语法理论与汉语语法研究[GenerativeGrammarTheoryandChineseSyntaxStudies],ed.byYangShen,112-134.Haerbin:Heilongjiang Jiaoyu Chubanshe哈尔滨:黑龙江教育出版社[Haerbin:Heilongjiang Education Publishing House].

Huang,James,C.-T.(黄正德).2007.Hanyu dongci de tiyuan jiegou yu qi jufa biaoxian汉语动词的题元结构与其句法表现[Thematic structures of verbs in Chinese and their syntactic projections].YuyanKexue语言科学[Linguistic Sciences]2007.4:3-21.

Lu,Jianming(陆俭明).1988.Xiandai hanyu zhong shuliangci de zuoyong现代汉语中数量词的作用[The function of number expressions in modern Chinese].YufaYanjiuheTansuo(si)语法研究和探索(四)[GrammarResearch andExploration(4)],172-186.Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社[Beijing:Peking University Press].

Lu,Jianming(陆俭明).2002.Zai tan“chi le ta sange pingguo”yi lei jiegou de xingzhi再谈“吃了他三个苹果”一类结构的性质[A double-object analysis of the Mandarin pattern of“chi le ta sange pingguo”].ZhongguoYuwen中国语文[StudiesoftheChineseLanguage]2002.4:317-325.

Lu,Chuan et al.(鲁川等).1994.DongciDacidian动词大词典[TheComprehensiveDictionaryofChineseVerbs]. Beijing:Zhongguo Wuzi Chubanshe北京:中国物资出版社[Beijing:Chinese Material Press].

Meng,Zong et al.(孟琼等).2005.HanyuDongciYongfaCidian汉语动词用法词典[ADictionaryofChineseverb usage].Beijing:Shangwu Yinshuguan北京:商务印书馆[Beijing:The Commercial Press].

Shen,Jiaxuan(沈家煊).1995.“Youjie”yu“wujie”“有界”与“无界”[Boundedness and unboundedness].Zhongguo Yuwen中国语文[StudiesoftheChineseLanguage]1995.5:367-380.

Sun,Tianqi(孙天琦).2010.Xiandaihanyufeihexinlunyuanyunzhunmoshijijizhiyanjiu现代汉语非核心论元允准模式及机制研究[Astudyonthelicensepatternandmechanismofnon-coreargumentsinMandarinChinese].Beijing Daxue Boshi Xuewei Lunwen北京大学博士学位论文[Ph.D.dissertation,Peking University].

Sun,Tianqi(孙天琦).2011.Xiandai hanyu binyu xuanze wenti yanjiu shuping现代汉语宾语选择问题研究述评[A review of research on object selection in Mandarin Chinese].HanyuXuexi汉语学习[ChineseLanguageLearning] 2011.3:71-81.

Tan,Jingchun(谭景春).1997.“Dong+jieguo binyu”jiqi xiangguan jushi“动+结果宾语”及其相关句式[Structure of verb+object of result and its relevant sentence patterns].YuyanJiaoxueyuYanjiu语言教学与研究[Language TeachingandLinguisticStudies]1997.1:85-97.

Tang,Sze-wing(邓思颖).2003.HanyuFangyanYufadeCanshuLilun汉语方言语法的参数理论[AParametric TheoryofChineseDialectalGrammar].Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社[Beijing:Peking University Press].

Wang,Hongqi(王红旗).1995.Dongjieshi shubu jiegou peijia yanjiu动结式述补结构配价研究[Valency of the resultative verb compounds].XiandaiHanyuPeijiaYufaYanjiu现代汉语配价语法研究[StudiesonValentGrammar inModernChinese],144-167.Beijing:Beijing Daxue Chubanshe北京:北京大学出版社[Beijing:Peking University Press].

Xu,Jie(徐杰).2004.Yuyi shang de tongzhi guanxi yu jufa shang de shuangbin jushi语义上的同指关系与句法上的双宾语句式[The semantic relationship of co-reference and the syntactic construction of double objects].Zhongguo Yuwen中国语文[StudiesoftheChineseLanguage]2004.4:302-313.

Yao,Jingyi(姚静仪).2004.Jufacengmiandelunyuanjiegoubianhua句法层面的论元结构变化[Changesofargumentstructureatthesyntacticlevel].Beijing Daxue Shuoshi Xuewei Lunwen北京大学硕士学位论文[Master’s thesis,Peking University].

Ying,Chenjin(应晨锦).2006.Xiandaihanyuqingdongcijiegouyanjiu现代汉语轻动词结构研究[AstudyoflightverbconstructionsinMandarinChinese].Beijing Daxue Boshi Xuewei Lunwen北京大学博士学位论文[Ph.D.dissertation,Peking University].

Zhang,Guoxian(张国宪).2001.Zhiyue duoshi chengfen juwei shixian de yuyi yinsu制约夺事成分句位实现的语义因素[The semantic constraints on the syntactic mapping of the“deprived”constituent].ZhongguoYuwen中国语文[StudiesoftheChineseLanguage]2001.6:508-518.

Zhang,Ning(张宁).2000.Hanyu shuangbin yuju jiegou fenxi汉语双宾语句结构分析[Structural analysis of doubleobject sentences in Chinese].MianlinXinshijiTiaozhandeHanyuYufaYanjiu面临新世纪挑战的汉语语法研究[ModernChineseGrammarStudiesMeetingChallengeoftheNewCentury],212-223.Ji’nan:Shandong Jiaoyu Chubanshe济南:山东教育出版社[Ji’nan:Shandong Education Press].

On Covert Verb-Resultative Constructions in Chinese

Sun Tianqi1Guo Rui2

1SchoolofLiberalArts,RenminUniversityofChina,Beijing100872

2DepartmentofChineseLanguageandLiterature,PekingUniversity,Beijing100871

This paper aims to explain the licensing mechanism and realization pattern of“negative result objects”like“paoleyishenhan”(“跑了一身汗”).It argues that“negative result object constructions”and“verb-resultative constructions”(VRC)display highly parallel realization regularity. On the basis of such parallelism,“negative result object constructions”can be analyzed as a type of“covert verb-resultative construction”(CVRC)the complement verbs of which carry only grammatical functions without phonological forms.Two types of CVRC are proposed and all kinds of problems of“negative result objects”can be solved from the regularity of VRCs.Moreover,the paper also demonstrates that the theory of CVRC can be applied to other special constructions such as“double object constructions”and“covert causative constructions”which means we can use this theory to solve more problems in Mandarin research.

negative result objects;covert verb-resultative constructions;double object constructions;covert causatire constructions

H146

A

1671-9484(2015)05-0459-14

孙天琦,女,1982年生,黑龙江齐齐哈尔人。中国人民大学文学院讲师,研究方向为现代汉语句法、语义。

郭锐,男,1962年生,四川绵阳人。北京大学中文系教授,研究方向为现代汉语句法、语义。

2013年05月31日 [定稿日期]2014年01月17日

10.7509/j.linsci.201401.028526

*本文为教育部人文社会科学基金青年项目(12YJC740090)的阶段性成果。感谢《语言科学》编辑部及匿审专家提出的许多宝贵修改意见,尚存的问题概由笔者负责。