仪式作为意动叙述——兼论仪式与戏剧的区别

2015-08-10朱林

朱 林

(四川大学a.文学与新闻学院;b.符号学—传媒学研究所,成都610064)

从19 世纪末到20 世纪的一百多年里,人类学关于仪式的研究已经浩如烟海,在这个过程中,仪式的外延也溢出了人类学的经典领域。从符号叙述学角度看,仪式是以动作为主要载体的叙述,笔者名之为行为叙述。可归入行为叙述一类的有很多,如表演、行为艺术、搏击、体育比赛等,但仪式却具有显著的特点。仪式表演具有一个明显的“前件”,这个“前件”是仪式作为一个符号所指的对象,也就是一个群落的文化记忆和传统;同时,仪式作为一种施行式的系列动作,具有明显的效果和目的性,这构成了对仪式的定义和解释。总之,仪式构成了类似于皮尔斯所谓的“对象——再现体——解释项”三位一体的图示,见下图:

当然,表演、行为艺术等也具有直观的表现体和广义互文性意义上的“前件”,但却不具有直接的效果和目的性,不构成仪式作为类似“工具单元”的东西,而这一点正是定义和解释仪式之为仪式的东西。赵毅衡先生在其新著《广义叙述学》一书中,根据文本的意向性,将所有的符号叙述分为记录类叙述、演示类叙述、意动类叙述,仪式虽然参与了文化记忆,也具有明显的仪式表演,但其施行性和意动性的特点,更可恰当地将其定义为意动类叙述。

将仪式定义为意动叙述,可以与戏剧表演做一个比较明晰的区分。仪式与戏剧有一个外延共属,就是表演。近年来,戏剧与仪式的关系成为人类学与戏剧学共同关注的重要问题。在西方,这一问题不仅表现为戏剧理论的建构,还延伸到戏剧表演。从阿尔托到格洛托夫斯基、巴尔巴、谢克纳,戏剧与仪式建立起越来越密切的联系[1]。在人类学领域,象征人类学大师维克多·特纳提出了“社会剧”的概念,并将其关于恩登布人的田野作业搬演成戏剧,与谢克纳一道办戏剧研讨班。特纳说:“事实上,我认为进入角色将会很有意义地增强人类学者在这一动态形式中对他们所研究的文化的‘科学’理解。”[2]除了这种在仪式与戏剧表演之间有意识的转换之外,在人类社会最初,仪式与戏剧之间就有很大的重叠部分。虽然不排除戏剧起源于仪式,但是戏剧与仪式之间不完全是线性演变的过程,两者不存在阶段性的呈递性,也不存在因果关系与递进联系,有时候两者难分彼此。但是仪式与戏剧在符号表意模式上毕竟有很大不同,需要分清这两个概念。

赵毅衡先生的《广义叙述学》一书,将叙述从传统的小说叙述学拓展到广义的符号叙述领域,并根据叙述的时间向度将叙述分为记录类叙述、演示类叙述、意动类叙述,分别对应着过去、现在、未来三个时间向度,陈述、疑问、祈使三种模态和以言言事、以言行事、以言成事三种语力[3]。笔者考察仪式这一体裁,认为仪式本质上属于意动类叙述,其体裁特征主要表现在意动性、规则性和真实性。接下来,将具体分析。

1.仪式的意动性。笔者在上文说到,仪式在本质上是一种行为叙述文本。在语言学领域,讨论言语与行为之间关系的主要是J. 奥斯汀与塞尔的言语行为理论。正如塞尔在《言语行为:语言哲学论》中所说的一样,这一流派主要讨论的是言语行为(speech acts)。在笔者看来,他们的理论出发点不是言语或语言,也不是言语行为,而是作为言语的行为(speech as an act)。绝大多数仪式里都有言语成分,如巫术、咒语、祈祷等,口头仪式更是一种明显的言语行为,所以言语行为理论可以有助于我们分析仪式。J. 奥斯汀在《如何以言行事》中将话语分为话语行为、话语施事行为、话语施效行为,并将重点放在话语施事行为。他将话语施效行为作为施事行为的进一步展开,认为“说些什么经常甚至通常都会随后对听者、说者或其他人的情感、思想或行为产生某种影响,并且在说这些话时可能原本就有计划、有意图、有目的地创造这些影响”[4]。可以看出,J. 奥斯汀分类的出发点在于话语的意图意义有没有得到实现,话语施效行为本质上是话语意图意义得到实现的话语施事行为,话语不一定施效,所以,作者并不对其多有亲昵。显然,J. 奥斯汀固守着话语的文本意义,对受话者的心理效果没有深入分析,不能考察信息交流的完整通路。J. 奥斯汀的学生塞尔对老师的理论有更进一步发展,但是,对话语施效行为也是存而不论的。总之,“可以说,截止到现在的言语哲学研究,除了研究言语规则、背景等相关问题外,在言语行为本身的研究方面,大都是从说话者的视角出发,很少考虑受话方在言语行为中的作用……从这个意义上说言语哲学已经相当滞后了。”[5]在笔者看来,任何言语行为,乃至符号表意都关联着这三个方面,只是各有侧重而已。借用西方研究行为表演的观点:“当一个演说者演讲的时候,他追求的言语行为包括两个维度:以言指事——他演说的事实和内容,其中演说内容又包括两个方面,即提出观点,表达情感;而以言行事指一个人讲话的时候在干什么;以言成事指讲话后收到的效果”[6],仪式同时包括指事、行事与成事,但其重点在于成事。戏剧表演也同时包括指事、行事与成事,戏剧的“指事”过程在于戏剧“模仿”了什么,亚里士多德“模仿说”代表了这一维度的源头,但仅强调戏剧在于模仿,则不能区别戏剧与剧本、戏剧与小说本质的不同;如果强调戏剧的“成事”阶段,即戏剧对观众的影响,虽然可以反映戏剧的艺术水平,但也毕竟不能说明全部问题,例如,“间离效果”,戏剧研究的重点在于表演的当场进程,即重点在于行事。另外,我们以雅各布森符号六因素理论或可说得更为清楚。雅各布森认为,语言传达中这样一些不可或缺的因素,可以用下列图示表示:

“在这六个因素中,每一种因素都会形成语言的一种特殊的功能……某种信息使用何种语言结构,首先要看占支配地位的功能是什么。”[7]当符号表意侧重于信息本身时,诗性功能就占主导,当符号表意侧重于接受者时,意动功能就占主导。仪式与戏剧的区别就在于,仪式面向接受者,意动功能占主导,而戏剧侧重于文本自身,诗性功能占主导。仪式具有明显的未来时间指向,是一种意动类叙述,而戏剧主要着眼于当下,是一种演示类叙述。或者说仪式作为一种“工具单元”,本身丧失了独立地位,需要放在仪式环境与信仰体系中,才能认识仪式的作用,而戏剧本身具有独立地位,可以从自身出发分析戏剧的艺术特质,两者的区别不在于其表演形式的相似性,而在于内容和功能的差异性上。

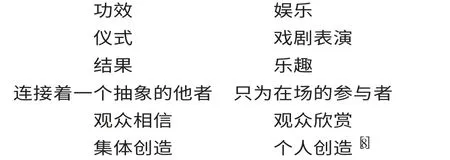

仪式和表演的区别,谢克纳有更具体的说明:

在谢克纳看来,是仪式还是表演,是侧重于功效还是侧重于娱乐,是侧重于接受者还是侧重于表演本身,是受语境支配的。当这种表演形式由侧重功效向娱乐倾斜,仪式表演就变成戏剧表演;反之则由戏剧表演变成仪式表演。

仪式是口头文化的历史遗存,所以,也必然带有口头文化的特征。仪式的口头文化记忆里有仪式的主导编码,对仪式的解释必须关照仪式的传统。仪式的口头传统有文本与符码两个层面,有的文化中仪式的符码已经消失,而文本却保存了下来,有的文化中仪式的文本层面消失不见,但符码依然可见,前者如仪式变为舞台表演,从面向仪式的接受者到表演本身;后者如诅咒、骂人,仪式中的语言变成日常口语,而其目的性、意动性仍然保存。研究仪式需要考察口头文化的编码特征,口头文化具有集体性、实用性、好斗的语调和言语运动性的生活方式等特征。瓦尔特·翁在《口头文化与书写文化》一书中说:“谚语和谜语不是仅仅用来保存知识,而是将他者纳入到口头和智力的对抗中,发出一个谚语或谜语挑战着受话者,受话者会发出一个相反或对立的谚语或谜语超越先前的发话者。”[9]借用该书中的例子,爱尔兰的科克郡是一个保留口头传统比较多的地区,一个外地的游客看见一个科克人倚在邮局的墙壁上,就走过去靠近他,敲着墙壁搭讪:“这是邮局吗?”科克人平静而满腹狐疑地对游客说:“你不就是在找邮票吗?”科克人不把询问或会话当作一种简单的言语,而是当作对方施于自身的动作行为,所以,通常也会以问代答。仪式中的语言,如巫术中的咒语、祷词等更具有这样的特点,雅各布森为了说明符号表意中侧重接收者的意动功能就是以巫咒为例。《礼记·郊特牲》之《蜡祭》说:“土返其宅,水归其壑,昆虫勿作,草木归其泽”,明显是一种急促的意动祈使句,如果忘记了口头仪式语境,也就忽略了这本是具有神力魔法的咒语。马林诺夫斯基在《西太平洋的航海者》中,介绍了特罗布里恩德群岛库拉巫术中的独木舟制造的完整程序,几乎大多数的程序都要举行仪式、念诵咒语,或驱赶木鬼或分配食物,都有明确的目的。西南彝族的毕摩承担着巫师的职能,有祭祖毕摩、祈福毕摩、咒人毕摩等多种分类,尤其是咒人毕摩之间的互相斗法,明显可见仪式与巫术的意动功能。

2.仪式的规则性。塞尔在《言语行为:语言哲学论》里讨论言语行为的规则问题,将言语行为的规则分为调节性规则与构成性规则,调节性规则调节先已存在的行为活动,这些行为并不从属于这些规则;构成性规则不仅调节着这些活动,而且还创造和定义新的行为方式,构成性规则构成了行为活动,这些活动逻辑上从属于这些规则。他以象棋为例分析这种构成性规则,“将军就是国王被攻击时再也无路可走”,简单来说构成性规则的语法模式就是“在语境C 中X 被当作Y”[10]35。更进一步说,笔者认为这种语法模式可以有两种变体:①若X 缺失,则Y 不成立;②当X存在,Y 才有可能被定义。这种思路可以用来分析仪式的规则性。但塞尔认为:“由于构成性规则来自于系统,所以这种规则可能是例证行为方式的整个系统,而不是系统里个别的规则”[10]36,其实塞尔所谓的构成性规则就是定义行为的整个元语言,也就显得过于笼统。就仪式来说,常会碰到这种情况:“这是仪式吗?明显缺点儿什么”,“虽然准备并不充分,我们还是举行一个简单的仪式吧”。这缺少的什么,或者毕竟还有些什么,不是整个的元语言,而是一种雅各布森所谓的“主导”。“对主导可以这样下定义:一件艺术品的核心部分,它支配、决定和变更其余部分。正是主导保证了结构的完整性。”[11]就仪式来说,这种主导就是支配性的象征符号(the dominant symbols)或“核心符号”(key symbols)。“核心符号(key symbols)就是相对于其他符号更具意义的符号,它们经常存在,也更直观,在典型的形式里也更容易被发现”[12]。温蒂·利兹·赫维茨列举了美国婚礼中四种主要的核心符号:宣誓、礼服、戒指、蛋糕。西方的传统婚礼主要在教堂举行、牧师主持,而中国传统的婚礼需要有父母之命、媒妁之言,这些就构成了婚礼的核心符号。同时,诚如特纳所言:“有的支配性象征符号被认为是这些非经验存在的藏身之所,其他的则被认为等同于它们,还有一些又被认为是代表着它们。”[13]支配性符号代表着仪式中的神圣之所或怀特海所称的“永恒的物体”,直观看来就是伊利亚德所谓的“世界之轴”的东西,如庙宇、祭坛、天梯、神树等,具有丰富的涵指意义,是仪式不可缺失的部分,没有这些就不能定义仪式。恩登布人中新入会者的父母为孩子准备食物的仪式中,支配性的象征符号是奇科利(chikoli)树,它代表着直立的阴茎、成年男子气概、力量、狩猎技能和延续到老年的健康。土家族丧葬舞撒叶儿嗬中,叫歌者击鼓领唱就是这种丧葬仪式的核心符号,鼓在古代首先不是作为一种乐器,而是作为一种礼器,具有通神之力,演变于撒叶儿嗬的巴山舞没有人叫歌也不再有击鼓,这种舞蹈就不再是仪式,而是一种艺术表演。总之,仪式中的支配性符号构成了仪式的主要元语言,是仪式的构成性规则的核心,也是仪式之为仪式的主要因素。

3.仪式的真实性。解释仪式与戏剧的区别的学者多认为,仪式执行者或者仪式表演者同时集符号表现者、传达者与接收者和解释者于一身,而戏剧执行者或者说戏剧表演者只承担了符号表现者、传达者的任务,符号的接收者和解释者是观众,换句话说,仪式的主体全身心投入,而戏剧的主体分化,观众“袖手旁观”,仪式是“我—我”之间的表意,类似于揽镜自照或阅读自己的日记,而戏剧是“我—你”之间的表意,类似于宣讲。在笔者看来,仪式与戏剧的这些区别可以用叙述框架理论统摄。赵毅衡先生认为,叙述是真实还是虚构,在于叙述建立了一层框架,还是两层或多层框架,框架就是将叙述从一种世界里区隔出来建立另一个世界。一度区隔建立叙述框架,可以将符号再现从经验世界中区隔开来,形成纪实性叙述,再度区隔就是再现中的进一步再现,形成虚构性叙述。从符号表意的链条看,纪实性叙述的表意过程是符号发送者—符号文本—符号接受者,在这一链条中,符号发送者的自我人格承担符号表意,符号接受者也以全部的人格接受符号表意。虚构叙述中,符号发送者虚拟一个发送者人格,接受者也虚拟一个接受者人格,从而形成小说叙述学中“作者……隐含作者—隐含读者……读者”的多层世界模式。仪式具有明显的框架,古时祭祀多筑土垒台,坎坛方丘、神圣庙宇是仪式成形的框架隔断,这种舞台框架将仪式从经验世界中区隔出来,框架之外就是日常生活和行为。仪式的发送者来自超验世界,是不在场的他者,如祖先、神灵、上帝等,仪式的接受者以全部人格投入仪式中,直接“受命于天”,参与仪式并相信这种“天命”。戏剧表演的叙述发送者虚拟一个人格,戏剧的观众也不是以全部人格参与,而是虚拟或分化一个人格欣赏这种表演,因此,观众可以做到“袖手旁观”,戏剧表演的真实与否,也可以悬置不论。上文所引谢克纳的仪式与表演的对比,明显可见仪式里的抽象他者就是群体信仰中的上帝、祖先或神灵,仪式叙述只有一个目的,就是“你相信吧!”

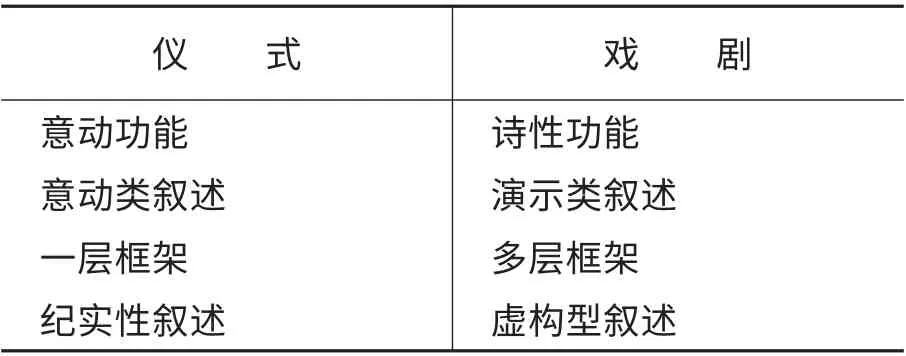

总之,仪式叙述通过一组有序的行为,连接着一种超验他者,目的就是为了接受者相信,是一种典型的意动叙述体裁和纪实性体裁,而戏剧分化出多层框架,是一种演示类叙述体裁和虚构性体裁。仪式与戏剧的区别不仅在于意动功能与诗性功能的区别,也在于一层叙述框架与多层叙述框架的区别。如下表所示:

仪 式 戏剧意动功能 诗性功能意动类叙述 演示类叙述一层框架 多层框架纪实性叙述 虚构型叙述

格尔茨借用马克思·韦伯之语说:“人生活在自己编织的意义之网中”,而仪式正是一张复杂的意义之网。如果人生活在符号系统内,那么仪式就是一套象征系统。从符号学与叙述学角度分析,仪式是一个行为符号文本,但它并不是自足的符号文本,必须要将它放在仪式环境中。在仪式环境中,仪式充当了类似“工具单元”的东西,具有明显的施行性和目的性,是一种典型的意动类叙述。仪式的意动性,既是(言语)行为的特征,也是口头传统的遗存。构成仪式的主导在于仪式中的支配性的象征符号,它们是仪式中最为神圣的东西,因此,也具有丰富的涵指意义。

仪式与戏剧不完全是线性或因果的呈递关系,孰先孰后也难有定论,仪式与戏剧有一个共同的外延,即表演,所以,两者有明显的形态上的相似性。从符号叙述学角度看,两者的符号表意模式非常不同,仪式目的在于施行取效,是一种意动类叙述,而戏剧主要是一种当下呈现,是一种演示性叙述;仪式的目的在于取信,是一种纪实性叙述,而戏剧的真实性被悬置,是一种虚构性叙述。

仪式与仪式化不同,仪式化是仪式的不断生成,即使在今天仍然有仪式化过程,但是仪式是一种口头文化传统的遗存,所以,仪式与口头传统两者能够互证互疏。仪式的口头传统特征还没有在人类学领域引起广泛关注,这是仪式研究早晚要补上的一课。

[1] 汪晓云.是戏剧还是仪式——论戏剧与仪式的分界[J].上海大学学报:社会科学版,2007,14(2).

[2] 维克多·特纳.戏剧仪式/仪式戏剧:表演的自反性的人类学[J].文化遗产,2009,4.

[3] 赵毅衡.广义叙述学[M].成都:四川大学出版社,2013:22 -63.

[4] 奥斯汀.如何以言行事[M].杨玉成,赵京超,译.北京:商务印书馆,2013:96.

[5] [法]米哈伊尔·苏波特尼克.言语行为哲学[M].史忠义,译.开封:河南大学出版社,2010:2.

[6] 埃罗·塔拉斯蒂.表演艺术符号学:一个建议[J].符号与传媒,2012,(2):163.

[7] 雅各布森. 语言学与诗学[C]//符号学文学论文集.天津:百花文艺出版社,2004:175.

[8] Schechner.Performance Theory[M]. London and New York:Routledge,2003:134.

[9] Walter J`Ong,Orality and Literacy[M]. London and New York:Routledge,2002:44.

[10] Gohn R. Speech Acts:An Essay in the Philosophy[M].shanghai:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[11] 雅各布森.主导[C]//符号学文学论文集.天津:百花文艺出版社,2004:8.

[12] Wendy Leeds-Hurwitz.Wedding as Text:Communicating cultural identities through ritual[M].Mahwah:Lawrence Erlbaum Associates,2002:105.

[13] 维克多·特纳. 象征之林——恩登布人仪式散论[M].赵玉燕,欧阳敏,徐洪峰,译.北京:商务印书馆,2006:30.