中国农业现代化进程中的环境污染问题研究

2015-08-10焦若静

焦 若 静

(环境保护部 环境保护对外合作中心,北京100035)

农业现代化是指从传统农业向现代农业转化的过程和手段。在这一过程中,农业日益用现代工业、现代科学技术和现代经济管理方法武装起来,使农业生产力由落后的传统农业日益转化为当代先进水平的农业。改造传统农业、建设现代农业、实现农业现代化是中国长期而艰巨的任务,但是在农业生产日益走向现代化的同时,农业现代化带来的环境污染问题也不容忽视。

农业现代化打破了传统耕种模式,也采用了更多的农机用具和农业试剂,尤其是使用了大量化学农药、化学肥料和塑料薄膜,而这些手段在提高农业生产效率的同时也带来了大量的环境污染(Cleaver and Schreiber,1992;Biswas,1994;Benjaminsen,1999;笪梓,1980;王凯荣,1999)。2005年《中国统计年鉴》显示,化肥年使用量4 637 万吨,按播种面积计算,化肥使用量达40 吨/平方公里,远远超过发达国家为防止化肥对土壤和水体造成危害而设置的22.5 吨/平方公里的安全上限。地膜污染、农业废弃物、畜禽粪便等污染也呈加剧趋势。

可见,环境污染制约着农业现代化的发展,而农业现代化的发展又反作用于环境,使环境污染问题更加凸显。如果不解决农业现代化带来的环境污染,或者环境污染对农业现代化的负面影响不能有效遏制的话,农业现代化与环境污染势必将陷入恶性循环。为此,党的十七届三中全会提出了建立“资源节约型、环境友好型农业生产体系”的两型农业概念;党的十八届三中全会再次提出“加快构建新型农业经营体系,发展生态友好型农业”。那么,中国农业现代化的过程是否带来了更多的环境污染,在不同历史阶段,这种影响又有何差异?本文试以2007—2011 年中国各地区的相关数据,在构建农业现代化与环境污染之间的经验模型的基础上,检验农业现代化是否带来了更多的环境污染,以此为两型农业的建设提供更多的决策依据与政策建议。

一、模型、变量与样本

为了检验农业现代化与环境污染之间的不确定的双向关系,本文在乔榛等(2006)的农业生产函数的基础上,引入环境污染的相关变量,设定如下经验模型:

模型检验了农业现代化对环境污染的作用,因变量为农业污染(Pollu),分别用农业污染总量和农业污染强度表示。其中,农业污染总量用该地区的化肥使用量(Fertilizer)、农药使用量(Pesticide)、地膜使用量(Plastic)表示;农业污染强度用该地区的单位产值化肥使用量(Per_fertilizer)、单位产值农药使用量(Per_pesticide)、单位产值地膜使用量(Per_plastic)、单位面积化肥使用强度(Per_fertilizer2)、单位面积农药使用强度(Per_pesticide2)、单位面积地膜使用强度(Per _plastic2)表示。

由于目前环境统计并没有农业污染排放量的相关统计,本文采用化肥使用量、农药使用量、地膜使用量对农业污染进行表征,虽然上述三个变量并不是直接污染数据,但化肥、农药、地膜是农业污染的主要影响因素,因此这样的变量代理有一定科学性。自变量为农业现代化(Agri_gdp),用该地区单位农业劳动力的农业总产出表示。鉴于影响农业污染的因素并不是单一的,在模型中引入如下控制变量:农业市场化水平(Market),可以反映农村经济制度的变迁,用樊纲等(2010)的《中国市场化指数》中的农业市场化指数表示;环保投资(Envi_invest),环保投资的规模与强度可能影响该地区环境治理的力度,用该地区环保投资占GDP 的比重表示;技术进步(Tech),技术进步可能降低单位产出的资源消耗,减少污染排放,也可能提高产出总量,增加污染排放(Jaffe et al.,2002),用技术市场的成交额表示;城市化率(Urban),中国正处于工业化与城市化加速发展的快车道,工业化发展积累的环境污染存量尚未充分解决,城市化带来的人口集聚同样也可能成为环境污染的重要来源(杜雯翠和冯科,2013),因此,模型中加入城市化率(Urban)以控制人口集聚对环境污染的影响。

本研究收集了中国30 个地区2007—2011 年的相关变量(剔除西藏),最终样本为30 个地区150 个样本点,所有数据均来自历年的《中国统计年鉴》。

二、实证分析

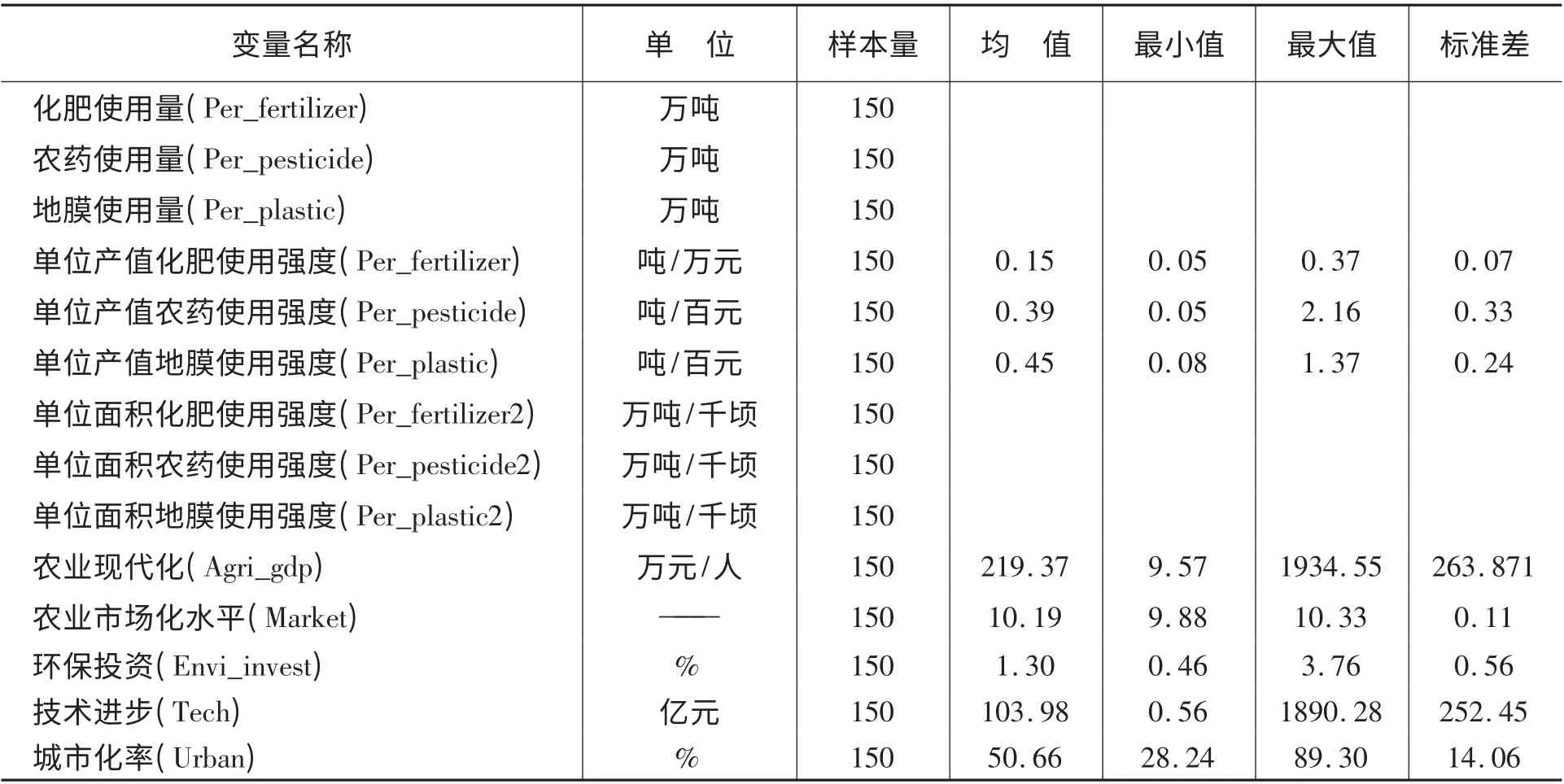

(一)描述性统计

表1 为主要变量的描述性统计结果。由表1可以看出,不同地区农业现代化水平存在较大差异。农业现代化(Agri_gdp)的最小值出现在2007年的黑龙江,最大值出现在2011 年的浙江,后者是前者的202 倍。与此同时,2007 年黑龙江省的一产比重高于12%,而2011 年浙江省的一产比重还不到5%。可见,作为农业大省,尽管农业在黑龙江经济总量中占据重要位置,但其农业现代化水平却并不理想,这是值得深思的问题。

(二)回归结果

利用中国30 个地区2007—2011 年的相关数据,采用面板数据的固定效应模型,对实证模型进行回归分析,结果见表2。

由表2 可知,在以化肥使用量、农药使用量、地膜使用量表征农业污染总量的三列回归结果中,农业现代化的估计系数均显著为正,说明农业现代化水平越高,化肥使用总量越多。这与技术进步与环境污染的关系研究结论十分相似(如Jaffe et al.,2002),在农业生产总量不变的前提下,农业现代化水平越高,单位产出的农业污染排放量越少,农业污染排放总量越少。不过事实上,农业现代化水平较高的地区会凭借其高生产效率,扩大农业生产,最终导致更多的农业污染排放量。

除此之外,农业市场化水平的估计系数在三列回归中均显著为负,说明农业市场化水平越高,农业污染越少,推进农业市场化越有利于充分利用农业生产资料,降低农业污染排放。环保投资的估计系数在第一列和第三列回归中显著为负,说明地区环保投资比重越高,越有利于农业污染排放的降低。技术进步的估计系数在三列回归中均不显著。城市化率在第一列和第二列回归中显著为负,表明城市化水平越高,农业污染越少,说明城镇化进程的推进有利于农业污染排放量的降低。

表1 主要变量的描述性统计

表2 回归结果(农业污染总量)

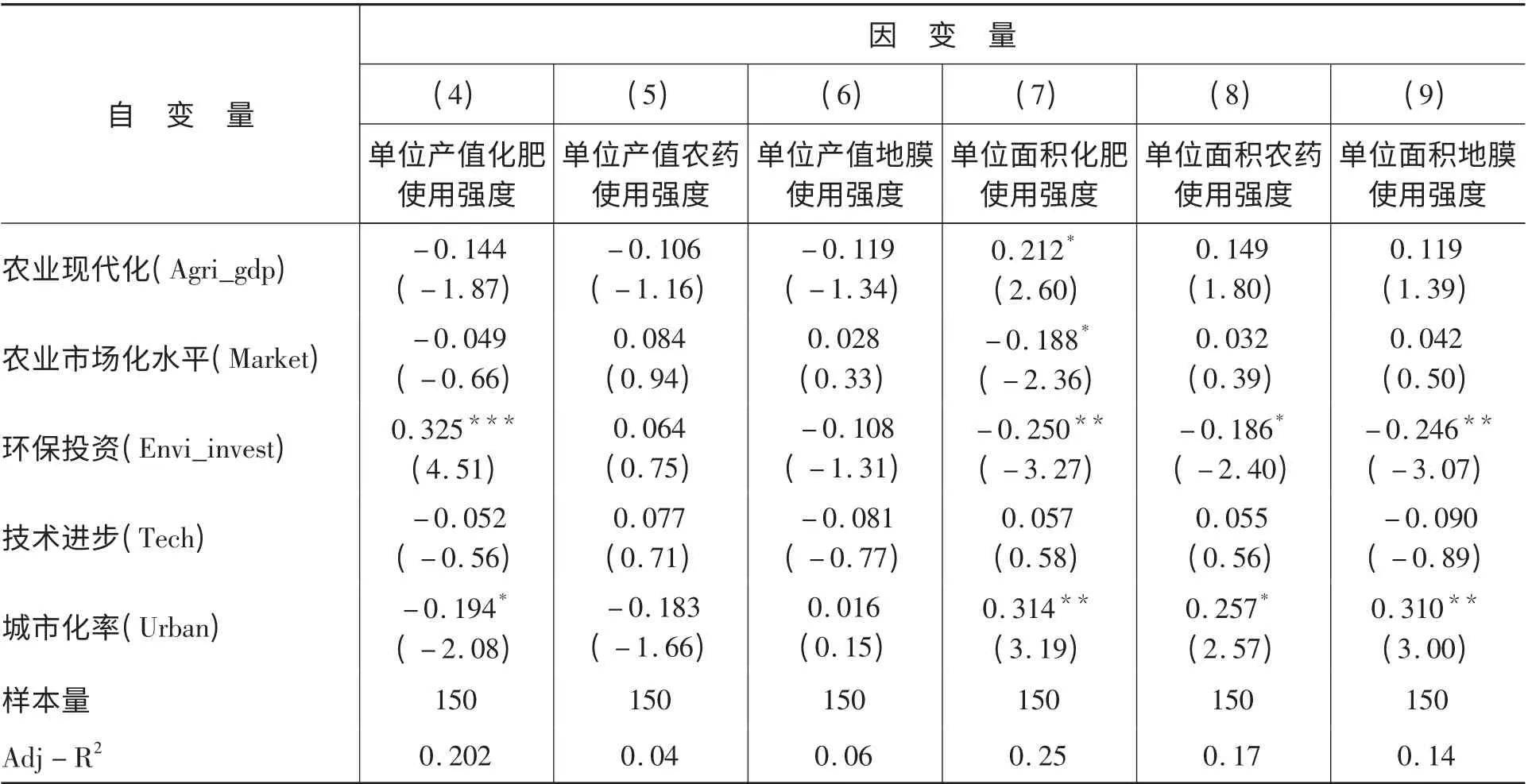

表3 回归结果(农业污染强度)

表2 采用农业污染排放总量作为因变量,检验了农业现代化对农业污染排放总量的影响;表3 采用农业污染排放强度作为因变量,检验了农业现代化对农业污染排放强度的影响。

由表3 可知,在以单位产值的农业污染排放量和单位耕种面积的农业污染排放量为因变量的六列回归结果中,只有第七列的回归中,农业现代化的估计系数显著为正,且只在0.1 的水平下显著,而其余回归中,农业现代化的估计系数均不显著。这表明农业现代化对农业污染强度的影响尚未显现,农业生产效率的提高并没有降低单位产出的污染排放,也没有降低单位耕种面积的污染排放,这进一步说明目前中国各地区农业现代化更多地表现为粗犷的总量增长,还没有对农业生产的集约化发展产生应有的作用。另外,其余变量的估计系数也并没有很好的表现,这说明,不仅农业现代化对农业污染强度的影响较小,农业市场化水平等因素对农业污染强度的作用也并不明显。

本文利用2007—2011 年中国30 个地区农业生产与污染排放的相关数据,采用固定效应模型,检验了中国农业现代化水平与农业污染的关系。研究发现,农业现代化水平的提高并没有降低农业污染总量,反而增加了农业污染排放量。农业现代化水平与单位农业产值的污染排放量并没有明显关系,与单位耕种面积的污染排放量也没有明显关系。可见,目前中国农业现代化发展并不符合生态文明,“两型农业”尚未实现。