《造洋饭书》的版本身世与文化效应

2015-07-29吴瑞淑

吴瑞淑

[摘 要] 以《造洋饭书》的出版为依据,从清末西餐传入中国的背景、该书编者高第丕夫人的出版动机与内容编排意识、读者的定位及其流通与影响等视角,探讨《造洋饭书》的文化意义与出版意义,对清末教会出版事业在传教过程中开展的中西汇通与交流进行梳理和归纳,描绘因一本西餐食谱的出版所产生的文化效应。

[关键词] 《造洋饭书》 美华书馆 西餐食谱 中西交流 出版文化

[中图分类号] G239 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2015) 03-0099-05

The Different Editions and Culture Influences of Foreign Cookery in Chinese

Wu Ruishu

(Department of Information Management,Peking University,Beijing,100871)

[Abstract] Based on the different editions of Foreign Cookery in Chinese edited by Martha Foster Crawford, this article reviewed and generalized the digest of the Chinese and the Western culture, which influenced by the Christian publishing press in late Qing dynasty. It also covered the viewing angles of authors publishing incentive, contents editing consciousness, readers and users position, and cookery book distribution.

[Key words] Foreign Cookery in Chinese The American Presbyterian Mission Press Western-style food recipes

China & The World Cultural Exchange Publishing Culture

1 清末西餐传入中国的背景

西餐具体于何时传入中国说法不一,然而可以确认的是,鸦片战争之后,西方人在中国社会赢得优越地位,通商口岸开埠,包括教堂、学堂、医院和商业等得到很大的开展,西方饮食也随之从各地口岸深入内陆。

邹振环在其著作中引述铢庵的书说明这样的现象[1]:时人昆明赵文恪谈到道光四年游粤,曾经“登夷馆楼阁设席大餐”,由此可知,“早在1824年的广州,已有官场应酬以大餐为时尚”。此外,“十九世纪五十年代的上海,出现了多家西菜馆,流派主要有法式、美式、俄式、德式和意式;那个时代到上海吃西菜是一件大事”。而到了1861年,一位英国牧师殷森,在天津租界创办了“利顺德”,经营餐饮、旅馆和货栈[2]。

出现在通商口岸的西菜,最早有“番菜”“大菜”“大餐”等说法。在清末涉外官员张德彝的《航海述奇》中,记录了他于1866年出使欧洲,在英国轮船上吃西餐的体验,但是中国胃遇上西方菜却大感不适应,所以吃了几天下来,张德彝感到难受,从而“一嗅即吐”,甚至“一闻(吃饭)铃声,便大吐不止”[3]。这是中国人第一次有文字记载,从最直接观察与亲历西方人的生活方式,而有对异域文明的初步了解与具体认识。

随着西餐进入中国人的日常生活中,即令是位处内陆、封闭四塞的四川,因为中英于1891年订立《烟台条约续增专条》,使得重庆成为准通商口岸,西餐在成都的上层社会也开始流行起来。根据朱多生的研究,傅崇矩的《成都通览》统计1907年至1908年的外交记录显示,当地官员士绅与西方人彼此间送往迎来,必照西方习惯安排宴席,而他们为了显示其地位,也纷纷以洋派为风尚。当时记载举凡“闹洋派,吃潮烟。提小轿,用大餐”,“吃番酒,带洋元”,这些官员们和西方人交流接触的行为都表明,清末成都官场进食西餐已蔚然成风[4]。

同时,由于西方宗教事业在各地口岸的迅速发展,导致教案频繁发生,为保障这些西方人的安全,于是由地方官府派人护送,按县交替,形成各地官员对西方人的迎送必以西餐为待“客”之道;如是这般,西方人在各地从事的各项活动,便成为西方饮食文化向中国社会渗入的媒介,并且借由分布于各地的学校、医院和教堂向中国社会传播[5]。在这样的背景之下,探讨一本西餐食谱的出现,具有其深刻意义。

2 《造洋饭书》的版本身世

根据1877年《教务杂志》(The Chinese Recorder and Missionary Journal)第8卷记载,《造洋饭书》(《教务杂志》拼音为:Tsa騯 yang f鄋 shoo),英文书名“Foreign Cookery in Chinese”,出版于1866年,由美国北长老教会在上海设立的美华书馆(The American Presbyterian Mission Press)印行发售,编著者是高第丕夫人(Mrs. Crawford,全名Martha Foster Crawford),食谱内容为中文,凡29页,书中前后带有一篇序文及附录,以英文书写[6],印数1000册[7],未注明价格,但1899年版的《造洋饭书》在该年度《教务杂志》的记载中标有定价5角(50 cents)[8]。

1886年的《教务杂志》第17卷中提到《造洋饭书》的第二版(1885年版),记述该书在中国是一本非常实用的小书。而由文献记录用的词汇是“prepared by Mrs.Crawford”,得以确认高第丕夫人的角色是编著者。该书在序言中表明《造洋饭书》的出版宗旨,是成为中国管家与厨师(笔者以为主要是受雇于西方人的帮佣妇女与厨子)在烹调西餐时的指南。开篇的“厨房条例”着重讲饮食卫生的重要性,并规范了身为厨师应有的工作方式与态度。此版本有271项料理配方(其中有267项各类西餐菜点品种或半成品食谱,外加1项洗衣法,以及存放甜玉米粒法和做洗衣皂法、洗脸香皂法),大部分条目选自西方具有烹饪技艺的合格作者[9]。

而后在1899年的《教务杂志》记载中确知,《造洋饭书》又一次再版,可见本书受到欢迎,才得以不断重印。此版本说明有272项料理配方,较先前版本多了一项,但因无法取得该版本实际进行比对,未能证实多哪一项。

美华书馆印行《造洋饭书》最后一个版本在1909年,是年后已不见此书的更新版本。1986年中国商业出版社因应国务院1981年12月10日发出的《关于恢复古籍整理出版规划小组的通知》,整理出版《中国烹饪古籍丛刊》,便收录了这本《造洋饭书》,于1987年出版,邓立、李秀松注释,第一次印刷5000册。书中简介此书乃上海美国基督教会出版社于1909年出版,但作者佚名,文末又说这个注释本以上海美华书馆1909年重印本为底本,对于出版社名称前后不一,作者佚名,连原书本有的英文序文也一并删去,内容所录虽仍为271项(同1885年版),但介绍其中4项为洗涤法则显然有误,且简介中指出,《造洋饭书》是基督教会为适应外国传教士吃西餐的需要和培训厨房人员而编写的,这一宗旨也与前述版本陈述的读者对象相比之下较为限缩。实则本书不限于西方传教士的需要,尚能因应来华西人的需求,甚至中国人开办的西餐馆的厨师也可能为本书的使用者,即令厨师不识字,也能请识字同胞口述指导如何烹调西餐,盖因本书以易读的汉文写成,且使用简便。

由上述可知,《造洋饭书》出版后流传与影响甚久,在晚清至少印过四次,在中西饮食文化交流史上占有重要地位,也显见西餐食谱有其市场需求存在。那么在其前后有无其他西餐食谱出版呢?对此,夏晓虹在《晚清的西餐食谱及其文化意涵》中已做过论证,他考证晚清书目文献,分析了《造洋饭书》《西法食谱》《华英食谱》的出书年代、内容、版本、作者、编辑思路等,得出“在晚清的三本西餐食谱中,《西法食谱》出版最早,但纯为译作,流传不广;美国传教士高第丕的夫人编著加工的《造洋饭书》1866年由上海美华书馆首版印行,此后多次再版。《华英食谱》则由《随园食单》和《西法食谱》拼凑而成,虽中西合璧,但错漏甚多[10]。”

图2 1889年版《西法食谱》内页

夏晓虹还指出,“尽管已有论者(指邹振环)断言,《造洋饭书》为中国‘最早的文字西餐食谱,是‘最早比较系统介绍西方饮食烹饪技术的一本书,其实是否如此,尚可存疑”。然而,当年夏研究时手边所存《西法食谱》抄本未能提供出书年代的线索,如今却在查找孔夫子旧书网时,于卖家展示的书影见到《西法食谱》的内封有“光绪十五年岁次己丑”(1889年)、“上海美华书馆藏板”的出版年代证据,则夏晓虹的存疑盖已得到部分解答。但为何自《造洋饭书》首版于1866年出版已23年之久,或距离1885年的第二版也不过4年,《西法食谱》序言仍称世面流传者“虽向有食单行世,类皆本国之烹庖,其海外之煎熬燔炙,尚未悉焉”,这里同出一门的美华书馆,何以未修改序文,或刻意略过不提,尚需发掘更多史料查证,笔者推断美华书馆在内部管理上或有所缺失。是以,在无更新史料佐证的前提之下,《造洋饭书》确为中国第一本西餐食谱,但也非邹振环所言最早汉译的西餐烹饪专书,其实《造洋饭书》不是翻译作品,但仍为邹振环收入其所著的《影响中国近代社会的一百种译作》中,它真正的身份,是第一本由西方人参考主流西方食谱,并以中文汉语编写的西餐食谱,书末尚附有英汉对照的索引工具。而且,不论是编写方式、检索工具、内容采撷,皆可说是为当时中国的出版品写下创新的一页历史。

美华书馆出版的四种版本原书,市面上已无古籍旧书的踪影,目前仅有中国商业出版社重印的《造洋饭书》版本仍可购得,据查察孔夫子旧书网(http://www.kongfz.com/)销售的记录(检索时间2014年12月23日),该书曾以最低1.5元人民币售出,最高曾以220元人民币售出,现仍有未出售旧书数本,最高标价528元。而孔夫子旧书网上仅有的两本《西法食谱》藏本,分别于2012年7月5日及2013年12月13日,以4500元及1800元人民币上架,并皆已售出。

3 作者与内容

《造洋饭书》的编著者高第丕夫人生于1830年1月28日,是美国南浸信会传教士高第丕(Tarleton Perry Crawford,1821—1902)的太太,高夫人随夫婿于1852年春来到上海,12年后转往山东登州府(今蓬莱)继续宣教工作。高夫人的汉语了得,翻译造诣也高,其丈夫出版有《上海土音字写法》《文学书官话》等语言作品,他们在华传教期间撰写出版过多种宣传基督教的中文小册子和其他书籍[11]。

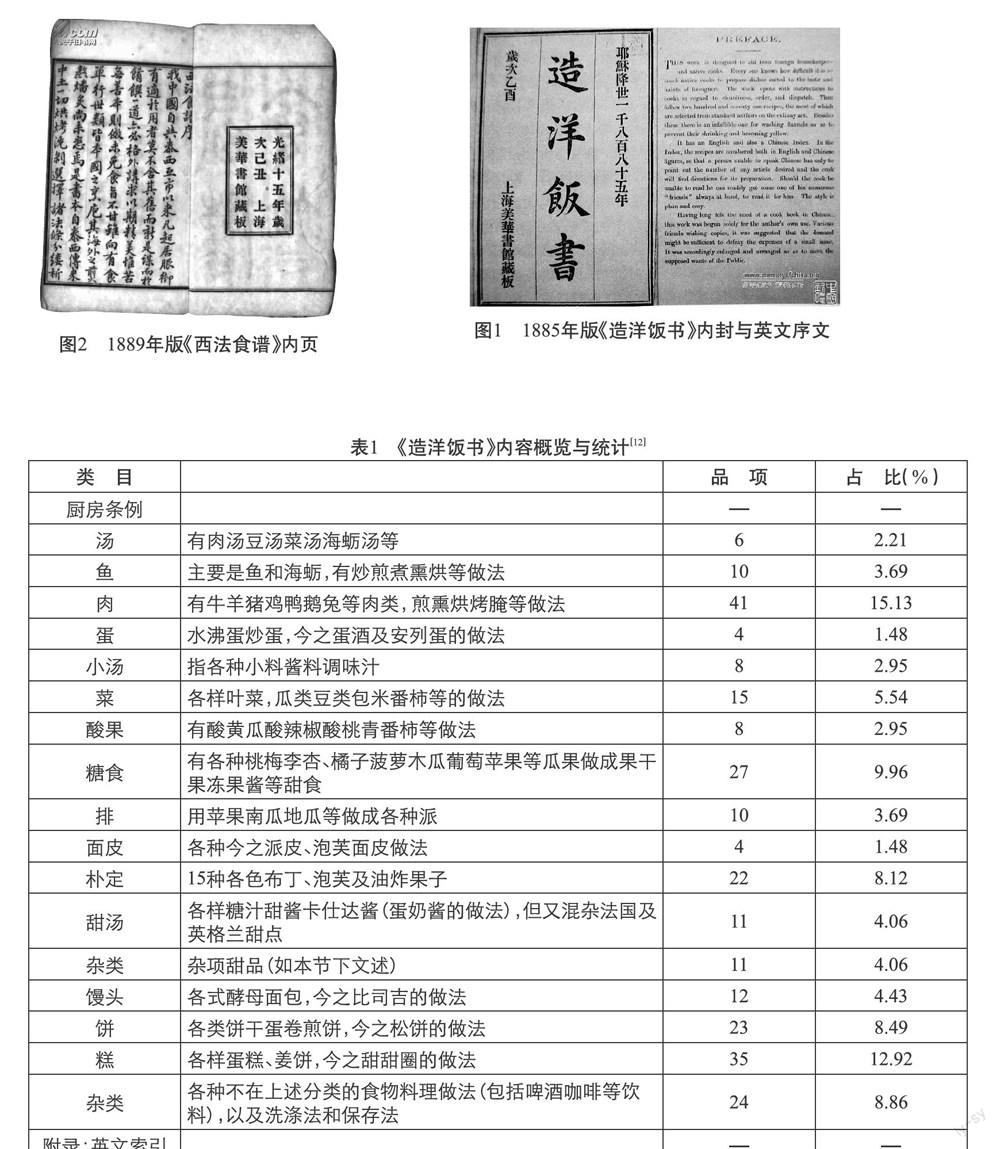

据《造洋饭书》英文序文所言,此书原为高家私人食谱,由于来华传教士对西餐烹调的需求甚殷,同袍间乃建议出书,惠泽更多数人,乃至其他群体,最终于1866年出版此食谱。在编辑体例上,以现存可取得的中国商业出版社依据《造洋饭书》1909年底本整理注释的重印版内容分析,该书开篇置《厨房条例》详细讲述厨房卫生知识,分17大类介绍271项料理配方(含洗涤法与保存法4项),见表1。

表1 《造洋饭书》内容概览与统计[12]

首先,从《造洋饭书》将《厨房条例》置于首篇可以得知作者对清洁卫生的重视程度,且从夏晓虹考订的过程可知:“从清洗锅碗,一路细数到倒垃圾、烧开水,如此事无巨细,逐一交代,背后隐藏的原本是对中国厨房油腻、污垢的印象。”而文中强调烹调西餐的厨子更加注重做好三件事,一是“要将各样器具、食物摆好”,二是“要按着时刻,该做什么,就做”,最后“要将各样器具,刷洗干净”,因将厨房的清洁视为头等大事,故值得高夫人长篇大论,再三指导、叮咛[13]。

再者,从内容章节来看,分类大体依照西餐的上菜次序,17大类中主食鱼肉类即占了18.82%,其余各类以甜点居多。如将糖食、排(今之“派”)、面皮(派皮等)、朴定(今译布丁或布甸)、甜汤、杂类(糖果及蛋奶酥等)、饼、糕等类均归为广义的甜品,就有52.78%,占比超过一半,且为主食鱼肉类的2.8倍。由此可见高夫人对甜点的重视程度,同时也侧面反映当时传教士远渡重洋来到异土,却仍看重副餐,实因西餐中向来有“没有甜点的一餐饭,则显美中不足”的说法,在此得到印证。

这里要特别说明,书中出现两个杂类,看来是作者不打算再仔细划分,避免显得琐碎,即将属于大类之外的小品项归为杂类。第一项杂类内容有斩白糖(即糖果)、糖食干、糖宝塔、雪里白(即乳脂酒或乳酒冻)等,笔者视之为甜品杂项。第二项杂类则包含颇多,杂七杂八都归入这一类,例如:姜酒(今之“姜汁啤酒”,但实无酒精成分)、磕肥(今之“咖啡”)、鸡蛋茶、苹果茶、封樱桃(樱桃罐头)、知古辣(今之“巧克力”)、鸡菜(今之“鸡肉沙拉”)、做火腿法、哨碎集(今之“香肠”),以及洗绒衣法、做洗衣胰子法(胰子即肥皂)、做洗脸香胰法、存嫩包米法(包米即玉米)等。这样的分类使得类别中的子项目还是偏于散乱,所谓杂类的内容涵盖面宽泛。而高夫人虽为美国南方人,然食谱内容也呈现出受到欧陆(法国、英国、德国)与本地(印地安)的影响,表现在“法兰西朴定”、“亚利米泼脯”(德国炸蛋球)、“撒拉冷”(英国巴斯的一种经典圆面包)、“包米馒头”(印第安玉米面包)等料理上[14]。

由于西人远到中国,食材采集受到限制,为求能够符合饮食所需,高夫人亦多融合本地可能取得的食材,某种程度地适应调和中西做法,如用大米为原料做“朴定饭”,令西餐得以容易地按食谱料理。在书中她也对各类烹调细节多做说明,如“作汤的肉,该用嫩的,不要太肥。要煮出肉味,须使慢火,不要急火。”“将鸡蛋打好,慢慢加奶皮、火腿屑、胡椒盐,照个人口味,鏊盆加油煎之”,“用香港的桔子(指广柑),慢火煮嫩”,以及“作酸果的仪器,不用铜铁,要用瓷器”,盖因果类食品的酸性会腐蚀金属,因此叮嘱厨师留意器皿的使用[15]。

三者,晚清之际用浅显官话写成的《造洋饭书》,比较通俗易懂,也体现高夫人有意识地将西餐进行汉化的调适,同时用词也存在不规范,迁就中西妥协或调和,在音译、意译上不具一致性原则,突显晚清西人使用汉语的初阶状态。其中最能体现的是名词的翻译,沈宏非在《东方早报》一文即做了大量生动的描述。名词翻译之外,度量衡的使用也进一步本土化,以适应在地人的需求。高夫人在书中采取中西混搭法,分量上,用“斤”用“两”;时间上,有“时辰”“一夜”,也有“一刻时候”“三四点钟”以及“半点钟”,这样的转化让厨子更容易操作,可见其编著之用心良苦[16]。

最后,书末所附的中英文索引非常便利,可以透过书末的索引查找任何想烹调的食品或半成品,例如索引“Apple Butter(苹果花红酱)103”,可以找到编号一○三的“苹果花红酱”,得知其做法为“拿花红捣碎取汁,烧到半干,将苹果去皮切开煮,熟后装瓶封口”[17]。如此一来,中文说得不好或不会说的西方人,只要指一指书末的编号,就能告知中国厨师或管家要做什么料理,而他们也能清楚得到食谱的指示,明白该怎么做。

除了教导“如何做”西餐,作者也不忘指点“怎么吃”西餐。前述沈宏非一文即举例:“五十九,水沸蛋:先把鏊盆内预备滚水,加一些盐,把鸡蛋打在碗里,慢慢倒在滚水里,蛋白一熟,用漏杓取出,放在烘馒头上,就吃。”[18]查阅《造洋饭书》内容,尚有“可吃”,“煎了吃”,“生吃”,“冷后吃”,“烘熟乘热吃”,“与奶油糖浆同吃”,“病人亦可吃”,“若不吃,用冰培之”,“倒在糕上吃”,以及“两天后好吃”等多样吃法[19]。作者一番体贴读者、使用者的心思,在此展露无遗。

4 流通与影响

鸦片战争开放五口通商之后,基督教(新教)的布道者相继踏上中国,海洋和疆域限制不了宗教发展,传教士乘势涌入,由沿海向内陆步步推进,在中国广大的领土上按行政区划分教区,深入各地城镇和村落,从外来者摇身一变为内在的一分子,成为中国社会中一股特殊力量。

《造洋饭书》由美华书馆印刷出版兼发售,这家教会印刷所(也是书店)前身是“华花圣经书房”(The Chinese and American Holy Classic Book Establishment),1844年于澳门开办,隔年迁到宁波,1860年再迁上海,改名“美华书馆”。该馆主要出版《圣经》和宗教读物,以及供教会学校使用的教科书,并以不妨碍印制传教出版物为前提,出版一些自然科学、医学、数学、语文、经济、地理、历史等科技与人文书籍[20]。换言之,食谱当属相当边缘的类型,在同期晚清中国的西书出版中亦属少见。

以此观之,美华书馆出版此书是否偏离其开办宗旨甚远,从传教士作为宣扬基督教的前锋而言,民生问题实乃至关重要。一方水土养一方人,尤其人日食三餐,众口难调,加上中外饮食内容习惯与文化差异,《造洋饭书》的出版不仅满足西方传教士、来华西人的需求,一方面也为促发西餐文化向中国的推广与流行,打响了第一炮。郑士德于《中国图书发行史》写道:“据统计,19世纪初来华的传教士约80余人,到1890年则增至5800余人(含各种教派)”[21]。如以1866年首版《造洋饭书》1000册印刷量保守估计,四个版次可能累计有4000册发行量来看,其流通数量应占有核心读者(使用者)一定份额以上的比例。

19世纪末,教会出版机构书店的发行范围多以上海为中心,向外发展至各地,包括北京、香港、澳门、广州等30多个城市[22]。据此推论美华书馆流通发行此书的范围,亦以上海为中心,行有余力才推及外地。自1844年上海开埠后,人口激增,加上19世纪60年代受到太平军起义影响,大量移民涌入租界,带来八方饮食风味,社会日益开放,经济实力与消费水平提升,士绅官商更是习于往西餐馆聚会[23]。风行吃西餐的潮流各商埠互有高低,消费能力也存在差异,但《造洋饭书》此刻于上海印行,正好见证中西饮食文化交流的热络,为此阶段树立了一种新式出版物与西方饮食文化推展的里程碑。

《造洋饭书》中的料理几乎全都列出用料和烹制方法,更有多数是中西合璧的菜式,译名也同样表现中西融合的味道,音译与意译的互用,如小苏打译成“哒”,土豆译成“地蛋”,甜菜根译为“外国红萝卜”等,从这些今昔译名的对比,让后世人由一部工具性小书,窥见了十九世纪末中西交流的遗风流俗,与其词语使用的历史痕迹,这也是食谱本身出版目的意料之外的收获。

邹振环曾写道,“此书编译的意义正在于其配合西餐的引进,从理论上讲述了西餐的食物构成、讲究卫生的处理方法,以及在中国如何利用本土的出产采用西菜的加工法。20世纪30年代,蔡元培先生在《三十五年来中国之新文化》一文中曾精辟地指出,中餐‘在食物上有不注意的几点:一、有力者专务适口,无力者专务省钱。对于蛋白质、糖质、脂肪质的分配,与维太命的需要,均未加以考量。二、自舍筵席而用桌椅,去刀而用箸后,共食时匙、箸杂下,有传染疾病的危险。近年欧化输入,西餐之风大盛,悟到中国食品实胜西人,惟食法尚未尽善;于是有以西餐方式食中馔的,有仍中餐旧式而特置公共匙、箸,随意分取的;即可防止传染,而各种成分,也容易分配。”[24]传统上,“中餐烹调讲究经验,油盐酱醋的拿捏、火候的掌握,全凭感觉入手。料理西餐则讲究准确精致,是更加量化的一种方法”[25]。无论手法差异或口味的调适,通过不同民族之间的交流,使得晚清一部分人的生活与文化水平得以丰富与提升,是不能忽略与小看的。

总体上看,清代后期从西方传到中国口岸城市的饮食文化,由于处在初始阶段,同时缺乏大众消费基础,很难说对当时整体传统社会的饮食文化,产生巨大的冲击和影响;但作为一种饮食形式的新类型,对于部分个体,尤其是中上层人士来说,无疑为国人开启了一扇门窗,引导时髦尝鲜的新潮行为。甚至在那时候,士绅文人及官商对吃喝的理解,早已不局限于满足基本生理需求的一种手段,而是一种生活享受与爱好,同时也普遍是一种人际交流形式。西餐不仅以它健康、合宜的食器搭配,受到欢迎;它追求进食次第、美善与高雅,强调用餐情趣的环境氛围,更受到那些美食家效法与赞赏。

5 结 语

本文使用过去研究者未能善加利用的研究工具,如中国近代史珍稀史料文献库,查找海外收藏的美国北长老教会刊物《教务杂志》,确认与完善《造洋饭书》的正确英文书名、刊行的年代与版本差异、作者的角色与动机以及出版宗旨。《造洋饭书》在对比今天的食谱书样貌,或许缺少秀色可餐的图片,详细的图解说明,制作方式与食材也早已改进,厨房器具的使用相差更是一日千里,但相较于一本距今约150年久远的清末西餐食谱而言,《造洋饭书》无疑是当时传教士、出版人留与后世的一部美丽瑰宝,让今人得以窥见,在那个十九世纪末叶中西交流互有往来的年代,东方与西方在生活饮食上碰撞出的美味火花。

注 释

[1]邹振环.西餐的出现与最早汉译的西餐烹饪专书《造洋饭书》[M]//影响中国近代社会的一百种译作.北京:中国对外翻译出版公司,1994:59.其中昆明赵文恪的经历转引自铢庵.人物风俗制度丛谈[M].一家社,1948:151-152

[2][25]李扬帆.张德彝:在“自卑”中发现西方[J].世界知识,2006(5):60

[3]张德彝.航海述奇[M].长沙:湖南人民出版社,1981:5

[4][5]朱多生.清代西方饮食文化在成都的发展及影响[J].商业时代,2009(21):129

[6]Statistics of the Shantung[J] The Chinese Recorder and Missionary Journal,1877(8):396

[7]Annual Report of the Presbyterian Mission Press at Shanghai, from October 1st 1865 to October 1st 1866[R]. 1867:8

[8]Our Book Table[J].The Chinese Recorder and Missionary Journal,1899(30):303

[9]Our Book Table[J].The Chinese Recorder and Missionary Journal,1886(17):118

[10][13]夏晓虹.晚清的西餐食谱及其文化意涵[J].学术研究,2008(1):138-146

[11]沈宏非.读《造洋饭书》(三之一)磕肥·味乏·知古辣[N].东方早报,2010-10-17

[12]作者整理与统计自:邓立,李秀松.造洋饭书[M].北京:中国商业出版社,1986

[14][15][17][19]邓立,李秀松注释.造洋饭书[M].北京:中国商业出版社,1986:31,33,44;2,14,22,19;23;5,8,15,25,27,31,33,35,36,52

[16][18]沈宏非.读《造洋饭书》(三之二)传教士风格的白话文[N].东方早报,2010-10-24

[20]熊月之.西学东渐与晚清社会[M].北京:中国人民大学出版社,2011:373-375

[21][22]郑士德.中国图书发行史(增订本)[M].北京:中国时代经济出版社,2009:341,342

[23]戴峰.浅谈晚清上海饮食风气的变化[J].扬州大学烹饪学报,2002(1):14-15

[24]邹振环.西餐的出现与最早汉译的西餐烹饪专书《造洋饭书》[M]//影响中国近代社会的一百种译作.北京:中国对外翻译出版公司,1994:61.其中蔡元培《三十五年来中国之新文化》一文,转引自《蔡元培全集》(六),中华书局,1988:74

(收稿日期:2014-01-10)