“五位一体协同育人”应用型本科人才培养体系研究

2015-07-23孙家明李寒梅

孙家明,李寒梅

(韶关学院教务处,广东韶关512005)

“五位一体协同育人”应用型本科人才培养体系研究

孙家明,李寒梅

(韶关学院教务处,广东韶关512005)

应用型本科人才应有相对独立的培养路径和完整的培养体系.根据“输入—过程—输出”的系统思维,韶关学院在协同育人实践中探索总结与构建了“五位一体”应用型本科人才培养体系.它是对应用型本科人才培养规律与特点进行再认识和新实践的结果,其内涵丰富,特征鲜明,体现了地方院校由“合格”到“应用型”再到“特色大学”的发展路径.

协同育人;五位一体;应用型人才培养体系

高等教育大众化背景下探索与实践建设中国特色的应用技术类型高校具有重要的理论和实践价值。理念层面应用型本科人才培养已成为新建地方本科院校的培养目标定位,重在培养“数以千万计的各类专门人才”,实践层面则正处于转型发展的关键之际。为避免人才培养“同质化”现象,韶关学院作为一所地方综合性大学,面临生源质量、教育质量和办学水平的三大考验,坚持从外延式发展转向内涵式发展,凸现内涵发展的办学理念、从学科型人才培养转向应用型人才培养,突出应用型人才培养模式、从闭合式发展转向开放式发展,实践协同育人的发展战略,从协同育人的角度解答了“培养什么样应用型本科人才”、“如何培养应用型本科人才”等问题,把握地方院校由“合格”到“应用型”再到“特色大学”的发展路径,有效推动了教育教学改革建设与应用型本科人才培养工作。

一、“五位一体”应用型本科人才培养体系构建的主要依据

(一)“两个不适应背景”:外界与自身的客观要求

“据教育部高等教育教学评估中心的统计,截至2010年底,我国新建本科院校共计271所,占全国普通本科院校(不含独立学院)的34.22%”[1]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)》“序言”部分尖锐地指出“我国教育还不适应国家经济社会发展和人民群众接受良好教育的要求”,两个不适应直指新建地方本科院校办学的根本性问题,实质上就是人才培养的外部不适应。就我校而言主要表现在:一是传统办学以服务基础教育为主,不能较好地为地方经济社会发展、产业结构转型升级输送应用型人才,导致社会服务能力羸弱;二是传统办学以照搬老牌本科培养学术性人才为主,造成毕业生“眼高手低”、实践能力差,不能适应行业产业发展需求。“两个不适应背景”坚定了学校应用型本科人才培养目标定位。

(二)“两种对立观念”:问题与出路的现实趔趄

在办学定位上,学校较早地确定了以建设高水平应用型地方本科院校为总体战略,但是在应用型本科人才培养定位上,却存在两种倾向性:“积极论”观点,认为在理论知识的宽度与深度、自主学习与发展能力、技术创新与开发能力以及岗位适应性与可持续发展性等方面,应用型本科人才比高等职业教育的技能型人才要强,且在实践能力、岗位技能方面能较快地适应岗位的需求,解决实际工作问题等方面又比重点本科院校学术型人才略强;“消极论”观点,认为应用型本科人才的实践能力和岗位适应能力不及高等职业教育的技能型人才,理论知识和创新能力又比不上重点本科院校学术型人才。“两种对立观念”的徘徊亟待摆脱现实的趔趄,构建应用型本科人才培养体系。

二、“五位一体”应用型本科人才培养内涵

(一)“五位一体”培养目标体系

传统的KAQ人才培养目标模式 〔即知识(Knowledge)、能力(Ability)、素质(Quality)〕的阙如在于单纯强调整齐划一的本科层次要素,而不能完全涵盖应用型本科人才的类结构素养。“五位一体”应用型本科人才培养理念,首要解决“培养什么样的人”(即培养目标)的前提,再者明确“怎样培养人”(即培养方案)的问题。

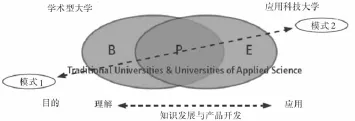

根据应用型本科人才培养的质量观、人才观和学生观,学校的办学定位主要位于P与E区域(如图示),“五位一体”培养目标体系要求:1.品德是前提。坚持育人为本,德育为先,以“既要成才更要成人”为标准。2.知识是基础。注重知识广度和深度的结合,以“实基础、强后劲”为标准。3.技能是手段。强调具有某种职业岗位群的职业技能、技艺和运用能力,以“学历通行证+资质通行证”为标准。4.能力是主体。重视注重实践能力、适应能力和创新能力培养,以具有复合型的理论知识和应用性的技能为标准。5.素质是升华。强化综合素质的塑造,以较高的专业素养和非专业素养并举为标准。

图1 学术型大学与应用技术大学在知识架构中的位置[2]

按照“强应用、重创新、对接社会、服务地方”的原则,突出“宽口径与应用型”的人才培养特点,学校采用“请进来、走出去”等方式,通过走进用人单位考察、邀请用人单位参与、聘请用人单位兼职人员等方式,建立企事业单位、行业专家参与应用型人才培养方案制订的工作制度。特别是实施课程体系与教学模式改革推进计划,思想政治理论课开展主体性教学探索,大学语文、大学英语、大学数学、大学体育、计算机等课程推行分类别、分层次、分阶段教学模式,同时,改革通识教育课程教学模式,推进翻转课堂改革试点工作,引进第三方机构通识教育网络课程板块,辅以网络课程助教制度,凸显应用型本科人才培养规格,注重全面协调发展。

(二)“五位一体”教学平台体系

针对地方本科院校在育人工作中不同程度地存在着重理论轻实践、重课内轻课外、重校内轻校外等困境,揖别“旧三中心论”(以教师、教材、课堂为中心)的知识型教学模式,根据应用型人才内涵和特征的配餐规律,构建了“五位一体”教学平台体系的主体框架。

1.理论教学

按照专业招生分方向培养向大类招生分专业培养转变的思路,采取“前期趋同,后期分化”方式,坚持学术性与职业性相结合的原则,深度整合“学位(学科)课程+技能课程+职业课程”,强调学生获取基本理论、基本知识、基本技能以及对应用知识的掌握,重组“两平台+两模块”课程结构体系。其中公共平台课程主要培养学生发展的持续性,专业平台课程主要培养学生发展的适应性,专业方向模块课程主要培养学生发展的针对性,教师教育模块课程主要培养师范类学生。

2.实践强学

通过分类制定实践教学标准,提高实践教学环节比例,在应用型人才培养方案中人文社科类专业实践教学不少于总学分比例的20%,理工农医类专业实践教学不少于总学分比例的25%,非师范类专业学生到企(事)业单位进行毕业实习不少于1个学期,师范类专业学生到中小学进行教育实习不少于1个学期。

3.自主研学

按照课内辅导与课外研究、发现学习与创造学习、教师导学和学生研习相结合的原则,通过推进学分制改革、降低必修课比例、加大选修课比例、增设自主学习课时等措施,转变传统学科注入式教学方式,实现学生向建设者转变,促进学生学会学习与提升就业竞争力。

4.网络助学

根据“体系科学化、内容精品化、方法多样化、手段现代化”的原则,通过建立精品视频公开课、精品资源共享课、网络课程平台、双语教学示范课程、通识教育网络课程五大MOOCs平台,并开设网上学术报告厅,改变一“媒”到底、“白加黑”以及“背多分”等现象,下放学习主动权,转变学生学习方式,实现机器灌输为混合教学。

5.合作促学

按照学校主动、政府推动、业界互动,合作发展的思路,发挥边界扳手的角色功能,破除校校、校企、校所和人员隶属等边界限制,依据政府、企业、科研机构及社会其他子系统各方利益需求,通过学校内部及与外界之间寻求协同育人的结合域,实现共同目标的融合、相近目标的契合、摩擦目标的转化,积极探索课程嵌入、定向培养、分段教学等形式多样、机制灵活的合作教育模式,建立以提高综合能力和拓展专业外延为目标的合作教育体系。

(三)“五位一体”实践平台体系

马克思在《资本论》中指出:“教育与生产劳动相结合,不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法,也是改造现代社会的最强有力的手段之一。”[3]学校根据应用型本科人才注重实践能力和创新精神培养的特征,破除“从书本到书本、从教室到教室、从校门到校门”的积弊,与企事业单位形成“点状”、与行业形成“线状”、与地方园区形成“面状”,打造点、线、面网状联合体的“五位一体”实践育人平台体系。

1.实验教学示范中心

在实验教学条件上,由建设验证性实验室向建设培养实践创新能力的工程训练中心、文科综合实验中心转变,构建“功能集约、资源优化、开放充足、运行高效”的实验平台;在实验教学设计上,纠正传统实验的学科化倾向,把课堂搬进实验室,按照“实验制度规范、实验内容规范、实验操作规范、实验报告规范、实验考核规范”要求,由以验证性为主向以培养创新思维与能力为主的综合性实验教学转变。

2教学实训实习基地

实施实训实习基地化,按照师资队伍稳定、项目内容完整、时间安排充足的要求,配置校内实训与校外实习双导师制,督促实践教学活动落实到具体岗位和实际操作,避免走马观花或“实而不训、实而不习”,实现校内训练与校外实践、集中指导与分散实习、技能训练与技能比赛相结合。

3.产学研一体化基地

特别创立“236”产学研一体化合作教育体系。实施“两计划”:组织100名教师进企业计划,邀请100名企业家进校园计划,建立专业教师与企业人员双向交流制度,完善“双师型”教师培养、认证与管理一体化机制;坚持“三对接”:专业与产(行)业对接,教学内容与证书教育对接,培养过程与生产流程对接;实行“六共同”合作教学模式:共同设计人才质量标准,共同制订专业人才培养方案,共同制作企业讲座课程,共同编写特色教材,共同研发项目技术,共同参与教学管理,并以相应的课程、学分或模块等形式予以固化。

4.创新创业教育基地

一是构建以创新创业纳入人才培养方案为主的课内教育体系。公共平台课程:面向全体学生开设《创业基础》课程,培养学生基本创新意识与创业方法,激发学生创新创业兴趣;专业平台课程:面向各专业学生设置相关工具类课程,使学生掌握研究报告、方案策划等基本方法和技术规范;专业方向模块课程开设“创新创业能力、创新创业实验和创新创业实务”等具有专业特色模块培训,累积实践经验。二是实施“一院一赛制”,构建以学科专业竞赛为主的课外教育体系。结合国家、省级学科竞赛活动,开展创新创业训练计划、社会实践活动、科技创新文化活动节、参与教师科研项目、自助式开放实验等课外活动,着力培养学生团队协作精神,并辅以制度支持,建立创新学分管理系统,必修6个创新学分。

5.综合实践教育基地

按照从基础到应用、从单项到综合的经验,以职业资格认证为载体,依托东莞(韶关)产业转移工业园,成立韶关学院新兴产业研究院,将“实习实训—毕业设计—就业创业”整合起来,在“真题真做”中与利益相关主体把共同出题,学生设计,共同评价,市场检验等整个毕业过程变成一个与市场、企业磨合的实践过程,建立“模拟工作情境、再现工作流程、反映岗位要求、提供角色体验”的综合性实践教育平台,从提高“就业率”转向提升“就业力”,使毕业生实现由求职者向新工作岗位创造者的角色转变,以培养“销售对路”的应用型人才。

(四)“五位一体”人才培养模式

人才培养模式是教育理论向教育实践转化的赓续过程,是将人才培养目标具体化的重要环节。面对地方本科院校在协同育人工作中存在工厂化培养模式、工具化育人方式,以及学校学科门类多、设置专业多、招收学生多等情况,不可能采取一刀切的人才培养模式,亟待构建多主体参与人才培养模式,推行横向整合和纵向整合[4],以培养多层次、多类型、多规格人才。

1.以校校协同育人为根本,打造校际应用型人才培养联盟平台

学校以校校联合为基础,与东莞理工学院、赣南师范学院签订协同培养合作框架协议,与广州城市职业学院联合开展四年制应用型本科人才培养试点工作,与广东科贸职业技术学院联合开展三二分段专升本应用型人才培养试点工作,与南昌大学开展本科生合作培养等 “第二校园计划”项目。同时,与广东省内26所普通本科高校教务处代表联合签署了《广东省普通本科应用型高校教务处长联盟章程》,建立应用型本科人才培养联盟平台。

2.以校所协同合作为手段,推进科研与教学互促互进良性循环

学校积极推进校所科教协同合作,搭建科技创新与科研合作新的载体。一方面,在校内彰显动物疫病实验室、韶文化研究院、韶关学院新兴产业研究院等显示度高的三大科研平台功能,特别是在相关技术的研发、培训、服务等方面发挥良好的经济效益和社会效益。另一方面,在校外与国家级高水平的研究所——中国农业科学院哈尔滨兽医研究所建立国内第一个动物疫病诊断中心联合实验室,为开展教学与科研提供载体平台,具有重要的战略意义。

3.以校企协同合作为基础,大力拓展产学研科教合作模式深度

学校主动利用学校智力优势与企业技术资源的系统互补性,推动协同育人实践化、规模化发展。合作内容包括:一是实施“一院一试验班”,以校企联合办学的性质“搭接”共同培养应用型人才。如信息科学与工程学院与中软国际有限公司合作试办广东省示范性软件学院;二是实施企业—大学战略合作计划,培养适应能力强的应用型人才。如依托核心合作单位,建立首批广东省协同育人平台——“信息科学与技术协同育人中心”和首批广东省协同创新中心——“粤北畜牧产业技术协同创新发展中心”,推进产学研用协同研发,促进专业、产业、职业无缝对接,有效解决产学研脱节及“双师型”教师缺乏的问题。

4.以校地协同合作为宗旨,提升适应区域经济社会发展服务能力

一是突出应用性,构建适应区域社会发展的专业格局。按照“改造传统专业,扶持新办专业,打造品牌专业,培育特色专业”的思路,通过新办、提升、巩固、改造、缩减等调整方式,逐步建立起涵盖区域主要行业的应用性专业体系。二是以服务求发展,为地方提供应用性科技服务。成立地方合作处,与地方政府及企事业单位建立战略合作伙伴关系。三是发挥师范教育优势,构建U-G-S教师教育一体化体系。通过教学改革项目立项的形式,推进高校、政府、中小学联合培养师范生的人才培养模式——“发展共同体”,成立省级中小学教师发展中心,丰富了师范生实习的内容与专业能力发展。

5.以国际协同育人为契机,推进教育国际化进程与开放大学建设

成立以校党委书记为组长的教育国际化领导小组,按照“以开放的视野办学、办开放的大学”的教育国际化理念,推进国际交流与合作实现“五个转变”:即由自发走向自觉、被动走向主动、零散走向系统、无序走向有序、借鉴走向创新。通过学习国际先进办学理念,借鉴国际办学模式,积极开展中外分段、学生互换、学分互认、学位互授与联授等合作形式,在国际协同合作教育领域实现新的突破。

(五)“五位一体”质量保障体系

“五位一体”质量保障体系是应用型本科人才培养不可或缺的手段和途径,人才培养目标的实现,培养方案的实施,培养模式的转变需要全过程保障。学校通过建立以自我评估为基础,院校评估为契机,教学基本状态数据常态监测为手段,专业认证及评估为载体,国际评估为提升的“五位一体”质量保障体系,实现了由外部监控型向自我保证型质量管理体系转变。根据国家的基本办学要求和学校办学定位,坚持自我评估、自我检验、自我改进为主,把自我评估与院校评估相结合,以办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度作为评估标准,定期围绕教学环节,开展专业、课程等评估,实现本科教学质量年度报告和毕业生就业质量年度报告常态化;通过动态采集学校教学基本状态的数据信息,建立校、省、国家三级本科教学工作质量常态监测机制;在工程、医学等领域积极推进与国际标准实质等效的专业认证,引进第三方教育评估机构;逐步开展与国际高水平的评估机构的合作,提升评估工作国际化水平,形成了政府、学校、专门机构和社会多元评价相结合的质量保障制度体系。

三、“五位一体”应用型本科人才培养体系特征

第一,应用性。在培养目标上,根据应用型本科人才规格特征,融入现代教育理念,我们不是多种教育理念的简单的组合或叠加,而是一种科学的教育实践体系,体现了新建地方本科院校办学定位的战略抉择与基本使命。

第二,系统性。在培养内容上,通过实施“2+X”多证书制度和主辅修制度,将“应用知识、实践能力、职业素养”有机结合,突出强调专业性、实践性、行业性和针对性[5],我们不是片面强调知识或技能的跛脚教育,而是重视综合素质培养特征,最大限度地释放应用型本科教育效能。

第三,全域性。在培养空间上,我们不是“旧三中心”教学模式,而是由传统关门办学转变为开门办学,通过试点改革第一课堂,规范管理第二课堂,纵深拓展第三课堂,融通“三大课堂”,试图将区域内利益相关主体以链接方式结成并共生相对稳定的协同育人网络系统。

第四,多样性。在培养途径上,注重学校办学自主权和人才培养的开放化,我们不是单主体参与的独白式育人模式,而是多主体利益相关者参与下的协同育人模式,通过工学结合、学习与应用结合、就业与创业结合,在学制设置、专业设置、课程设置、师资配备和毕业考核等方面紧扣理论学习与实践实习并重这一目的[2],彰显新建地方本科院校应用型本科人才培养的生动实践。

第五,发展性。在培养结果上,推行“新三中心论”(以学生、学习和学习效果为中心),实现“要我学”向“我要学”的转变,我们不是一种短视的、急功近利的教育行为,而是兼顾现实与长远两方面价值取向,不仅关注“进口”与“过程”,更注重“出口”。

四、结语

“五位一体 协同育人”应用型本科人才培养体系破除了办学定位趋同和按照惯性思维的发展路径,既是面临高等教育大众化的必然选择,也是我们分析外部环境与内部实际,运用蓝海战略思维,实现错位竞争发展,借鉴国外应用型本科教育以及“新大学运动”[6]发展经验等基础的办学实践成果。

[1]刘振天.新建本科院校人才培养面临的主要矛盾及解决之策[J].学术交流,2012(8):194-198.

[2]中国教育科学研究院课题组.欧洲应用技术大学国别研究报告[EB/OL].[2014-03-27].http://kjc.mnust.cn/d/?63.html.

[3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972:530.

[4]应用技术大学(学院)联盟,地方高校转型发展研究中心.地方本科院校转型发展实践与政策研究报告[EB/OL].[2014-03-27]. http://kjc.mnut.cn/d/?64.html.

[5]做强地方本科院校课题组.地方本科院校的定位与特征研究[J].中国高教研究,2009(12):15-18.

[6]柳友荣.中国“新大学”:概念、延承与发展[J].教育研究,2012(1):75-80.

The“Five In One Cooperative Education”System in Practice to Cultivate Application-Oriented Undergraduate Talents

SUN Jia-ming,LI Han-mei

(Section of Teaching Affairs,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

The application-oriented talents cultivation path should be relatively independent and complete training system.According to“Input-Process-Output”systems thinking,educating people to explore collaborative practice,ShaoGuan University can summary and build the“five in one”application-oriented training system.It is the practice of re-cognition and new application-oriented talents training rules and characteristics,has rich of connotation and distinctive features,and reflects local university from“being qualified”to“applicationoriented”development path and then to“featured university”.

cooperative education;five in one;application-oriented talents cultivating system

G639.21

A

1007-5348(2015)09-0132-05

2015-07-08

广东省哲学社会科学“十二五”规划2011年度青年项目“高等教育后大众化时期广东地方本科院校服务区域社会发展机制及其战略研究”(GD11YJY07)

孙家明(1984-),男,安徽天长人,韶关学院教务处助理研究员,硕士;研究方向:高等教育管理研究。

(责任编辑:薄言)