一个革命家庭的世纪追求

2015-07-22纪亚光

纪亚光

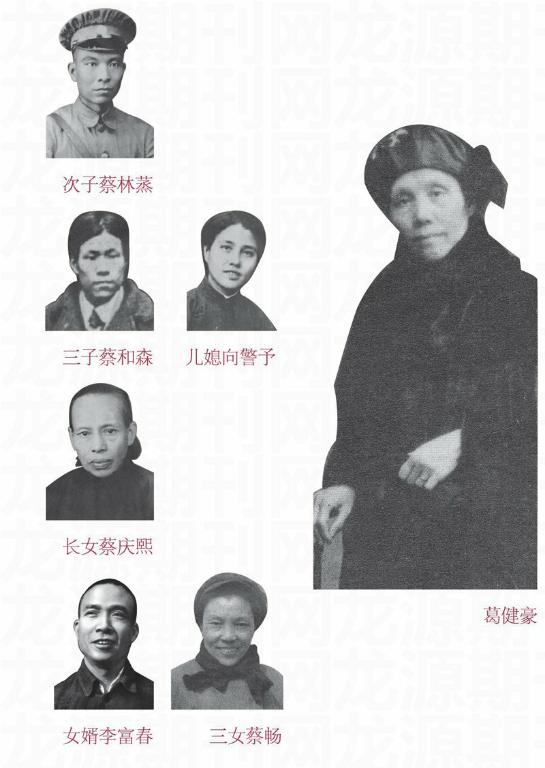

在中国共产党历史中,葛健豪、蔡和森、向警予、李富春、蔡畅等组成的革命家庭,颇为引人注目。这不仅是因为五位革命家庭成员都是中共党史中的著名人物,葛健豪以“革命的母亲”著称,蔡和森、向警予、李富春、蔡畅均为中国共产党的创始人,曾担任党的重要领导职务。更为重要的是,将他们联结在一起的,与其说是血缘与亲情,不如说是革命理想。不仅如此,他们对真理的追求,既未因革命年代腥风血雨的残酷斗争而动摇,也未因革命成功位高权重而减弱,这个革命家庭在近乎整个20世纪的岁月中,不怕牺牲、前赴后继、始终如一地踩着时代的步伐奋力前行,体现出中国共产党人最为珍贵的品质。而他们把最深沉的爱奉献给民族振兴、人民解放事业的同时,并不意味着他们缺少面向世界的胸怀,更不表明他们缺失对亲人的挚爱。他们内心深处的博大爱心,是他们能够长期坚守理想信念的深厚底蕴,也是他们令人景仰同时倍感亲切的原因所在。

因理想而相聚

葛健豪、蔡和森、向警予、李富春、蔡畅是同一家庭的两代人。其中,葛健豪是蔡和森、蔡畅的母亲,而向警予与蔡和森、李富春与蔡畅是革命的伴侣。与许许多多普通的家庭不同,这是一个革命的家庭,除了血缘与亲情,救国救民的共产主义理想信念是将他们凝聚在一起的精神纽带。

革命家庭的理想树立,始于“革命的母亲”葛健豪在20世纪初的觉醒。

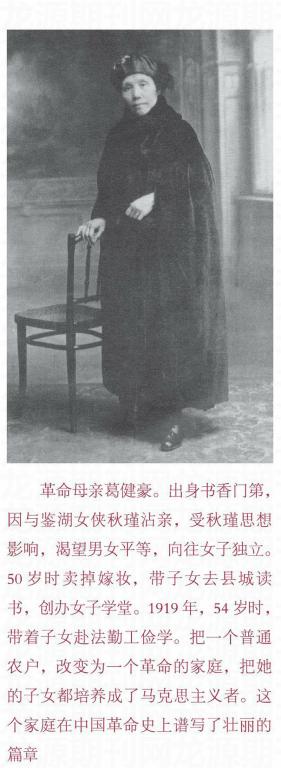

葛健豪是湖南双峰县荷叶镇桂林堂人,家境殷实,五六岁时便开始在家馆读书习字。生长于国运衰微、思潮激荡的晚清,知书达理的葛健豪年轻时便十分关注社会。1894年,秋瑾嫁至双峰县荷叶镇王家,秋葛二人一见如故,“情同手足,亲如姐妹”,她们和唐群英“经常集聚在一起,或饮酒赋诗,或对月抚琴,或下棋谈心,往来十分密切”,留下“潇湘三女杰”的佳话。葛健豪敬佩秋瑾是一位“智仁勇兼备的女子”,赞其为忧国忧民的革命先驱,感叹其创办女学以唤醒妇女觉悟的义举,经常勉励自己和教育儿女,做人就要做秋瑾那样的人。在葛健豪的影响下,蔡和森和蔡畅自幼便在心里种下了革命的种子。

受时代的感染和秋瑾的影响,葛健豪认定知识能够改变人的命运。在后来家道中落、生活日渐窘迫的情况下,她不仅卖掉了私藏几十年的首饰,支持蔡和森到湘乡县城和省城长沙求学,还在1914年春携女儿和外孙女到长沙与蔡和森一起求学谋生,迈开了追求理想的第一步。

在革命家庭理想树立的过程中,蔡和森发挥了重要的引领作用。在长沙,蔡和森先后入湖南公立第一师范学校、湖南高等师范学校读书,收获知识的同时遇到了杨昌济等多位良师和毛泽东等一群益友。他们时常一起讨论治学、做人,谈论国家大事。在与师友的互动交流中,蔡和森的思想发生了深刻变化,他坚信青年学生应该承担起宣扬新思想、启迪民智、激励民气的责任。为深入了解社会,1918年春,蔡和森与毛泽东“沿洞庭湖南岸和东岸,经湘阴、岳阳、平江、浏阳几县,游历半个多月,了解社会情况”。这次游学经历使蔡和森意识到失业、贫穷不是个人问题,而是社会问题。要想改变这种状况,只能彻底变革社会。1918年4月14日,为“集合同志,创造新环境,为共同的活动”,蔡和森、毛泽东、萧子升等发起成立新民学会,“以革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”为宗旨,成为彻底变革社会实践的起点。新民学会不仅是革命家庭以理想凝聚的纽带,也为中国共产党培育了优秀的人才。

新民学会成立后,以发展新会员和向外发展作为主要工作。蔡畅回忆,“和森是会友中主张‘向外发展的最激进的代表之一”。1918年6月23日,受新民学会委托,蔡和森只身赴京筹办新民学会赴法勤工俭学事宜。在北京,蔡和森的工作卓有成效,不仅为新民学会会员留法勤工俭学创造了良好条件,还通过新民学会发动楚怡学校、长郡中学以及一师的一批学生或毕业生参与其中。长郡中学毕业生李富春就是其中之一。此外,蔡和森还将留法勤工俭学与“女界同时进化”结合在一起,动员母亲和妹妹同时赴法。对此,母亲虽有客死他乡的顾虑,但很快便欣然同意。据蔡畅回忆:“我们非常相信他的这一目标,因为我们一家之所以能搬来长沙,三代同堂,一起学习,正是和他共同奋斗,同时进步的结果。”葛健豪以五旬高龄赴法勤工俭学在全国引起轰动,长沙《大公报》称其“到法国去做工,去受中等女子教育,真是难得哩!”

除了动员母亲和妹妹赴法,蔡和森还特意嘱咐蔡畅邀请向警予到长沙,共同组织湖南女子赴法勤工俭学。向警予是湖南溆浦人,与蔡畅同为周南女校的同学,少年有大志,誓言“振奋女子志气,励志读书,男女平等,图强获胜,以达教育救国之目的”,“在学校有‘圣人之称”。在周南女校读书时,经蔡畅介绍,向警予与蔡和森、毛泽东相识,很快便成为好朋友。他们在一起阅读进步书刊,一起探讨救国之路,一起讨论国事,针砭时弊,指点江山,激扬文字。新民学会成立之时,向警予正在溆浦办学,并未参与学会事宜,但通过蔡畅等挚友,不断得到新民学会的消息,很受鼓舞,外出寻求真理、找寻出路的心情也更加迫切了。因此,接到蔡畅的邀请,向警予立即赴长沙,与蔡畅成立女子留法勤工俭学会,有力促进了湖南女界赴法勤工俭学运动。

经过蔡和森等人的艰苦努力,1919年10月31日,19岁的李富春与李维汉等42名湖南青年,乘坐法国轮船“宝勒茄”号由上海启程前往法国。同年12月25日,葛健豪、蔡和森、向警予、蔡畅等登上法国轮船“盎脱来蓬”号启程赴法。革命家庭由此踏上了为理想而共同奋斗的新征途。

在为留法勤工俭学而奔波期间,蔡和森的思想进一步升华。1918年7月,受陈独秀、李大钊等思想的影响,蔡和森开始接受列宁学说。带着对马克思主义和俄国革命的憧憬之情,蔡和森在法国期间既不勤工,也不愿入学校学习,“‘日惟手字典一册,报纸两页。以‘蛮看报章杂志为事。在短时间内收集了大量关于马克思主义和各国革命运动的小册子,择其重要急需者‘猛看猛译。”随着“猛看猛译”的深入,蔡和森对社会主义和无产阶级革命的认识渐趋成熟,进而明确提出组建中国共产党的主张。1920年7月,在法国的新民学会会员于蒙达尼开会,决议“改造中国与世界”为学会方针,蔡和森“主张组织共产党,使无产阶级专政,其主旨与方法多倾向于现在之俄”。随之,蔡和森在同毛泽东、陈独秀的书信往来中,系统阐述了中国为什么要建党、怎样建党、建党的原则是什么等问题。

在留法勤工俭学群体中,蔡和森是具有很大影响力的传奇人物。新民学会会员受他影响,普遍接受了马克思主义,原本信奉“工学主义”的“工学世界社”的很多社员也在1920年九十月间赞成以信仰马克思主义和实行俄国式的社会革命为宗旨。据郑超麟回忆,“关于他的故事,勤工俭学学生中流传很多,我听到的也不少。据说,他不洗脸,不理发,整天读马克思主义的书,‘囚首丧面而谈马克思主义。据说,工学世界社的人都服从他,他叫做什么,他们就做什么。”作为“工学世界社”创始人的李富春,就是受蔡和森的指导、帮助与启发,于1920年冬离开工厂到蒙达尼公学学习,研究马列主义著作,阅读宣传十月革命的书刊,“政治认识提高得很快”。而那个时期树立的马克思主义价值观更成为他的终身信仰。他的价值观和人生观是利他主义的,为人民求解放、谋利益也成为他一生的工作宗旨。他勤恳工作,吃苦耐劳,被同志们称为“革命的毛驴”。

共同的马克思主义信仰,促使蔡和森与向警予、李富春与蔡畅擦出爱情的火花,建立起革命的家庭。

蔡和森和向警予在赴法之前,都曾表示要把自己的所有时间和精力投入革命事业,不考虑个人问题。但是,对未来社会的美好追求,激发了蔡和森、向警予的爱情种子。正如蔡和森于1928年为向警予所做的传记中所言:“警予与和森多次谈话之后,开始抛弃教育救国的幻想而相信共产主义,同时警予与和森之恋爱亦于此发生。这是1920年1月15日在印度洋船中的事情。”1920年5月28日,蔡和森与向警予结婚。对此,蔡和森表示,“与向警予已‘有一种恋爱上的结合,在蒙达尼缔结‘向蔡同盟。”向警予给父母写信也说:“和森是九儿的真正所爱的人,志趋没有一点不同的。”两人的结婚照是肩并肩地坐着,共同捧着一本打开的《资本论》,宣告马克思主义是他们爱情的红线。

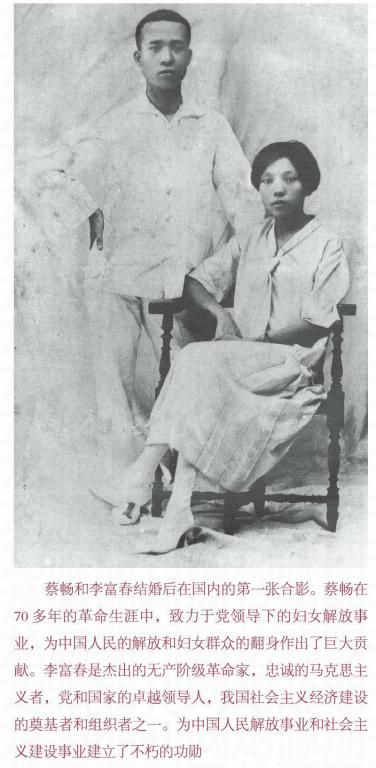

与蔡和森、向警予一样,李富春和蔡畅也在共同的理想下走到一起。1922年8月1日,旅欧中国社会主义青年团创办了理论刊物《少年》(月刊,1924年2月改为半月刊《赤光》),李富春兼负发行任务,蔡畅负责旅欧支部一个党小组的宣传教育工作,两人经常在《少年》杂志编辑部碰面,逐渐萌发爱情。1923年初,在邓小平的见证下,李富春和蔡畅结婚,开启了他们相知相守50年的革命新历程。对于这一情节,李富春记忆深刻,他后来对他的侄儿、侄女说:“我们三个人喝了一点酒就完成了婚礼,那可是革命化的哟!小平同志还是我们的证婚人哩!”一时间,“李蔡联姻”亦在留法勤工俭学学生中传为佳话,以理想凝聚的革命家庭形成。

忘我的“圣徒”

纵观革命家庭近百年为理想而奋斗的历程,给人以至深印象的,是其家庭成员默默奉献、不计名利的高尚品格,以及勇往直前、不怕牺牲的忘我奉献精神。

默默奉献、不计名利的高尚品格,是革命家庭成员的突出特征。新民学会是青年人的社团,它的成立,为一批有志青年搭建了成长的舞台。在这批青年“挥斥方遒”、“粪土当年万户侯”的豪迈背后,是“革命的母亲”葛健豪默默地支持。新民学会的会址刘家台子,就是葛健豪的家。在这里,蔡和森经常与毛泽东、罗学瓒、张昆弟、陈绍休等切磋自学,纵论改造国民性等问题。他们每次来蔡家,都像回到自己家里,一起劳动、一起吃饭,他们时常借宿蔡家,有时甚至“连宿三晚”,“从此晨夕相亲,如家人兄弟”。当时的蔡家,并非衣食富足,一度仅靠长女蔡庆熙的微薄收入维持一大家人的生活,因此时常断炊。即便如此,在新民学会成立当天,葛健豪和女儿蔡庆熙、蔡咸熙(蔡畅)从早饭后就动手择菜、淘米、煮饭、做菜,特意为13位新民学会创始人做了一顿丰盛的午餐,以示庆祝。

无论在新民学会还是留法勤工俭学群体中,蔡和森都是走在时代前列的思想先锋和行动巨人,但同时也是从不争权夺利的谦谦君子。在组建新民学会领导机构时,萧子升被选为总干事,作为新民学会发起人的蔡和森则甘居人后。在留法勤工俭学群体中,蔡和森是革命思想的引领者,但同时从不出面担任领袖,而是在幕后默默支持。据郑超麟回忆:“他自己从不在群众面前讲话,蒙达尔集团代表李维汉、王泽楷说的话都是他事先指示的。”

蔡畅生性豪爽,为人慷慨大方,乐于助人。在轰动世界的万里长征中,蔡畅被誉为“长征中的圣徒”。长征出发时,上级给蔡畅配备了一头骡子,还派有饲养员和勤务员,但她一路上很少骑。骡子不是用来驮载行李和粮食,就是给病号骑上一程,而自己则和战士们一起徒步行军,有时一天要走百多里路,十分劳累。对此,勤务员小曹和饲养员老萧,都多次向她提过意见。蔡畅深情地说:“伤病员比我更需要它啊!他们要是掉队落到敌人手里,我们怎么对得起这些为革命受伤的兄弟呢?再说我和同志们走在一起,说说笑笑,更容易解除疲劳。”长征过程中,粮食尤为紧缺。蔡畅经常把战利品分送给病弱的同志及怀孕的战友,同志们都很尊重她。不仅如此,蔡畅还“在漫长的二万五千里崎岖道路上进行宣传鼓动,提高长征战士们的士气。康克清把蔡畅讲的故事和笑话称为‘精神食粮”。

而李富春在党内更是有名的“忠厚长者”,很多领导都称其为“大哥”。李富春在党内历次斗争中都没有“红得发紫”。他在历次党内斗争中从不偏激。在延安,他和一些同志领导下的组织部成为真正的“党员干部之家”,干部们有什么问题都愿意找组织部来谈。他在延安整风审干时始终是谨慎的。在新中国成立后“三反”“五反”“打老虎”期间,他提出要查账、算账,不能搞逼供,他的意见得到毛泽东的肯定。反右期间,李富春时任国家计委主任和党组书记,朱镕基被划为右派,他后来说:“但是对我的处理还是非常宽的……我非常感谢国家计委党组织对我的关怀,始终没有把我下放,使我有继续为党工作的机会。”但李富春并不是“和事佬”,在一些大的问题上,例如在批判“左”倾机会主义路线的斗争中,在坚持按照经济规律办事的工作中,他始终都是坚持原则的。

革命成功后,身居高位的李富春和蔡畅依然保持着默默奉献的精神,将其贯穿始终。1975年1月9日,李富春因病逝世。遵照他的生前遗愿,蔡畅将他们省吃俭用积蓄的10万元存款作为党费交给了党。1977年4月8日,蔡畅将她的3万多元存款,连同利息,再次全部作为党费交给了党。当秘书询问是否给子孙们留一点时,蔡畅毫不犹豫地回答:“不!这钱是党和人民给我们的,富春去世了,我应当把它交还给党和人民。孩子们要靠他们自己去劳动。子孙长大了应当自食其力,自力更生。钱留给他们没有好处。我们共产党人留给子孙后代的,应该是革命的好思想、好传统。”蔡畅曾多次满怀深情地向身边的工作人员讲:“在中国共产党建党的初期,党的经费没有来源,是靠党员挣钱来养党。党员只要有了职业,有了工资收入,每月除了留下必需的生活费用,都自觉地把省下来的钱交给党,充作党的活动经费,这是党员应尽的义务。为了实现共产主义的远大理想,共产党员连生命都舍得牺牲,更何况一点钱。”

正如蔡畅所言,不怕牺牲,为理想勇往直前,是革命家庭的普遍信念。为理想的实现,革命家庭中的向警予和蔡和森先后献出了宝贵的生命,而李富春和蔡畅乃至葛健豪,也是抱着必死的信念,在九死一生的环境下奋斗终生。

1927年七一五反革命政变后,武汉处于白色恐怖之中。作为公开身份的中共妇女领袖,向警予处境极度危险。但她坚决留在武汉坚持地下斗争。她常说:“人总是要死的,但要看为什么而死,为革命为人民而死是光荣的。”经过研究,向警予被分配到汉口市委当宣传部长,主抓工人运动,兼管学生运动。对于一直在党中央担负领导工作的向警予而言,这一工作安排,明显地位下降了。向警予没有任何抱怨,而是满怀热情地继续开展工作,其主编的《长江》在武汉地区的影响力越来越大,也引起了敌人的重点关注,向警予的处境越来越危险。一天晚上,向警予正在撰写稿件,几名同志匆忙赶来,劝她离开武汉暂时避下风头。对自身的危险处境,向警予心知肚明,但她考虑到工作实际,明确表示:“武汉三镇是我党重要的据点,许多重要负责同志牺牲了,我一离开,一时无人支撑,《长江》一停刊,就是说我党在武汉失败,这是对敌人的示弱,我决不能离开!”1928年3月20日,向警予因叛徒告密而被捕入狱。在狱中,反动派用尽了手段,丝毫未能动摇向警予的坚定信念。万般无奈之下,反动派决定在五一劳动节杀害向警予,以此“杀一儆百”。在刑场上,向警予高唱《国际歌》,大声呼喊:“同胞们,起来吧!反动派的日子不会太长了,革命很快就要胜利!”“宪兵们凶狠地殴打她,想使她不再说话,但她仍然滔滔不绝地讲下去,因此他们在她嘴里塞了石头,又用皮带缚她的双颊,街上的许多人看了都哭泣起来。”

蔡和森的牺牲,同样决绝而悲壮。需要说明的是,他是在接替李富春担任两广省委书记时被捕牺牲的。某种意义上讲,他的牺牲,不仅是为了党,在客观上也是保护了李富春和蔡畅。

1930年初,中共中央决定派李富春到香港负责广东省委工作。那时的香港,工厂繁多,工人集中,同时反动势力也极其强大,处于白色恐怖之中。在李富春的带领下,广东省委的工作在屡遭破坏的情况下,一直坚持斗争,遭到反动派的忌恨,到处追捕化名“李一秋”的李富春和蔡畅。由于李富春不会说粤语,开展工作存在困难,同时极易暴露身份。考虑到实际情况,李富春向中共中央提出建议,希望中央能派广东籍的并且会讲粤语的同志去接替他。中共中央研究了李富春的意见,决定李富春先回香港主持工作,待中央选出合适人员再接替他。1931年3月25日,中共中央决定派蔡和森担任两广省委书记,接替李富春工作。对此,刚从香港回上海的刘昂劝蔡和森不要去香港,但“舅舅对我说的这些,并不在意,甚至不耐烦,他对我说:‘干革命,哪里需要就去哪里,不能只考虑个人的安危。”就这样,同样不会说粤语的蔡和森明知危险就在前方,但还是义无反顾地投身其中。在白色恐怖异常严重的香港,蔡和森每天不是在省委机关办公,就是到工人群众中去,对工人进行阶级教育,恢复和重建党组织。对蔡和森来说,每次外出工作他都已经做好了被捕牺牲的心理准备。6月10日,蔡和森出席海员工会的一次重要会议,刚进入会场,就被叛徒顾顺章会同港警逮捕,随即被引渡给广东军阀陈济棠。在狱中,蔡和森受尽了严刑拷打,但他大义凛然,坚强不屈,从容镇定地与敌人展开针锋相对的斗争。据与蔡和森同一个监狱的同志回忆:“狱中的同志见他被打得死去活来,皮开肉绽,一边替他喂饭,一边落泪。敌人百般折磨他的肉体,摧残他的筋骨,但和森同志的斗争意志却更加坚定。他勉励同志们继续斗争,增强信心,说最后胜利一定是属于我们的。”

蔡和森牺牲时,年仅36岁。特别值得说明的是,蔡和森是在政治上遭到不公平对待的背景下决然赴死的。1928年10月,在向忠发的主持下,蔡和森被解除中央政治局委员、中央政治局常委职务。在他被捕前,共产国际执委会已经通知中共中央,同意恢复其中共中央政治局委员职务。但是,此时蔡和森已动身赴香港。直到牺牲,蔡和森都不知道这个消息。在其被捕入狱后不久,向忠发也被捕,旋即叛变。两相比较,以蔡和森为代表的中国共产党人为理想不惜牺牲、不计名利、不怕误解、甘于奉献的可贵品质更加凸显。

在家国之间

在革命家庭中,亲情是难以言说的一个词语。其中既包含着满满的幸福,与常人无异;同时也写满了难以割舍却不得不割舍的辛酸,又极不寻常。李特特(李富春、蔡畅之女)曾说:“我是父母唯一的女儿,但我始终觉得自己是一个孤儿。家庭的温馨对我而言似乎是生命中最大的奢望。我生长在一个革命的大家庭,‘让人们过幸福的生活,这句话对我而言,是浸着两代亲人激情和热血的信念。”当我们重新体味革命家庭中的亲情时,何为共产党人的大爱,也就清晰而易懂。

实际上,革命家庭从来就不缺少亲情。葛健豪决心赴法留学,亲情是很重要的动力。

1919年6月底,蔡和森从北京回到长沙,专门与母亲、蔡畅商议赴法勤工俭学事宜。但是,当蔡和森动员葛健豪赴法勤工俭学时,葛健豪充满了顾虑。她考虑到自己已年过半百,担心增加子女的负担,更怕自己死在异国他乡,连尸体都找不回。蔡和森则担心母亲一人在家,无人照顾,执意希望母亲同行。因此,他对葛健豪说:“妈妈!你老别的不愁,倒愁的几根老骨头不能回祖国吗?‘到处黄土好埋人,法国难道没有埋你老的地方吗?假若埋在巴黎万国公墓中,我国留学生和侨民,每年春秋佳节,会都替你上坟,送鲜花,比你老死在永丰,埋在永丰万山中要热闹得多哩!”他还表示:母亲在身边,儿女就免了牵挂。在蔡和森的鼓励下,葛健豪决定赴法。对此,蔡畅回忆道:“不管我们怎样饱一餐、饿一餐,对于前途,我们与和森一道,是充满信心的。”

当然,对革命家庭而言,浓浓的亲情,只能用短暂相逢的喜悦与痛苦别离的默默思念来表达。

1927年4月,向警予随北伐军由广州向武汉进发。因已有三年未回家,她决定这次路过长沙时去看望日思夜想的家人。

为支持儿子和女儿安心从事革命事业,葛健豪担当起抚育蔡和森、向警予的女儿蔡妮、儿子蔡博,以及李富春、蔡畅的女儿李特特的任务。由于与父母聚少离多,三个孩子搞不清家里人的关系,有一个爸爸回来,大家都争着叫爸爸,回来一个妈妈,又抢着叫妈妈,大家熙熙攘攘,好不热闹。向警予来时,三个孩子又一起蹦蹦跳跳,兴高采烈地来抢“妈妈”了。这次向警予回家,仅住了一个晚上,和孩子们还没有亲热起来,第二天便踏上革命的归途。到武汉后,她一直惦记着长沙的亲人。她在一封家信中写道:“甚念家中的人,伯母、庆熙姐、昂昂、特特、妮妮、博博,我多么想念你们啊!真想飞到你们跟前来。”在另一封信中,她给孩子们附了几首儿歌。有一首是这样开头的:“小宝宝,小宝宝,妈妈忘不了!”对亲人的思念之情跃然纸上。

对革命家庭而言,为革命而牺牲的,不只是革命者,也包括他们的子女。由于长年与父母分离,在父母的关爱下成长这一寻常之事,对革命者的子女而言,往往成为难得的奢望。

在李特特的成长过程中,母亲蔡畅只给她买过一件新衣服。据她回忆:“那时我们家住在一幢三层小洋楼里,我和爸爸、妈妈住三楼,聂荣臻和张瑞华阿姨带着聂力住在二楼。有一天两家人准备给聂力过周岁生日,妈妈送给聂力一套新衣服,也顺便给我买了一件连衣裙。到现在我还记得那件粉红色小白花的裙子,那是我最最高兴的一天,因为那时我都7岁了,还从来没穿过一件新衣服。”由于长年没有得到渴望的母爱,因此当李特特留学苏联与母亲蔡畅在异国他乡的莫斯科见面时,禁不住向母亲表达了不满的情绪。据李特特回忆:“当时,我忍不住对妈妈说,你不爱我,你从来没对我表示过一点亲热。妈妈瞪大眼睛愣住了,她说‘妈妈是爱你的。不过现在我们国家还被日本帝国主义侵略着,妈妈还有很多事要做,没有精力和你亲热,你不要怨恨妈妈,要恨日本帝国主义。我说,我现在就在你的身边,你都没表示,这和日本帝国主义有什么关系?妈妈的表情很复杂,她说‘中国人的性格是暖水瓶,外边冷里边热。我说,那我感受不到你的内部,接触的就是一个冰冷的壳!妈妈沉默了许久,说:‘这就是长期的革命斗争磨炼出的性格,我是很多孩子的母亲,不可能只有你一个。我一言不发,泪水浸湿了脸颊。”

这番争论清晰地折射出革命者为担负大任而不得不有所割舍的真实情怀。李富春和蔡畅虽然不能亲手将女儿抚养成人,但他们对革命烈士的儿女视如己出,有的从小就由他们直接抚养。革命年代的生活极其艰苦,为了让烈士的后代健康成长,李富春和蔡畅节衣缩食,将难得的营养品留给孩子们;工作再忙再累,也要抽空为孩子们缝补衣裳,有时还把自己的旧衣服改了给孩子们穿。李富春和蔡畅对烈士后代的深情厚爱,滋润着烈士子女的心灵,使他们享受到家庭的温暖,健康成长。

革命家庭的无疆大爱,体现出中国共产党人理想信念所蕴涵着的人文情怀。正如蔡畅对李特特所言,革命者不是没有亲情、没有爱,只是他们的爱和亲情并未局限在家庭之中。他们怀抱着更加深沉与博大的爱心,担负起救国救民、传递革命理想的伟大使命。对此,李特特的理解真切而深刻。她说:“母亲虽然生育了我,但母亲从来都不是我一个人的母亲,母亲的生命早已属于国家这个大家,属于中国千千万万的妇女和儿童。”

(编辑 杨 琳)

(作者是南开大学马克思主义教育学院教授、博士生导师)