是“谩骂”还是“漫骂”

2015-07-20冯雪冬黄晓宁

冯雪冬 黄晓宁

2012年3月16日《人民日报》(海外版)第13版有《别玷污CBA的精彩》一文,其中有以下一段内容:

反正球迷的那种向球场扔矿泉水瓶、那种围攻客队大巴、那种肆意谩骂和肢体攻击的行为,放在哪里都是错误的。……《奥运观赛礼仪18条》第九条说:“……决不可用歧视性的语言侮辱、漫骂运动员、教练员、裁判员以及客队球迷等。”

文中“谩骂”和“漫骂”先后出现,很明显是作者有意识的行为,应有所依据。检《现代汉语词典》第5版“漫骂”条:“乱骂。”“谩骂”条:“用轻慢嘲笑的态度骂。”第6版亦同。可见,《现代汉语词典》编者确实视其为二词,并区别释义。然而,《汉语大词典》“谩骂”条为:“随意乱骂。谩,通‘漫。”又视“漫骂”“谩骂”为一词,以“漫骂”为标准词形。孰是孰非,似有必要做一番探讨。实际上,从历史上追踪词汇演变的历程,我们不难发现,该词最初作“慢骂”,汉代已见。“谩骂”“漫骂”产生于唐代之后,是一词之不同书写形式。

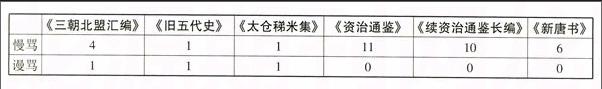

《汉语大词典》“谩骂”条,首证为《史记·韩信卢绾列传》:“四人谒,上谩骂曰:‘竖子能为将乎?”不确。检百衲本景宋庆元刻本和清乾隆武英殿刻本《史记》,“谩骂”皆作“慢骂”[2]。另如北魏崔鸿《十六国春秋·前秦录·苻坚》有:“诸氐纷纭竞陈猛短,坚恚甚,慢骂,或有鞭挞于殿庭者。”唐段成式《酉阳杂俎·前集》卷之二《壶史》亦有:“玄宗怒,慢骂之。公远遂走入殿柱中,极疏上失,上愈怒。”足见,“慢骂”西汉时已产生,并一直沿用。“谩骂”在唐以前并不见用例,其首见于唐赵蕤《长短经》卷四《霸图》下注引《史记·韩信卢绾列传》此段内容。这样看来,“慢骂”是词汇的最初形式,“谩骂”乃直接继承其音义和用法。在唐宋文献中仍主要用“慢骂”,如《旧唐书》“谩骂”2见,“慢骂”则10见。文莹《玉壶清话》中只用“慢骂”,如卷第八:“王嗣宗守京兆,乘醉慢骂,条奏于朝,会赦方止。”卷第九:“从诸军围安仁义于润州,诸军见仁义皆慢骂诟辱,惟德诚执礼,未尝以一语辱之。”下面是几部宋代文献中“慢骂”“谩骂”的使用情况:

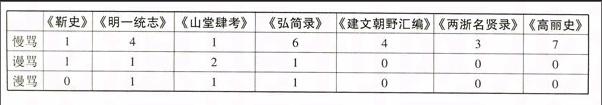

“慢骂”之优势地位可见一斑。明代始,“谩骂”用例渐多,在时代性较强的明代文献中,体现出了相对优势,与“慢骂”平分秋色。就总体而言,“慢骂”在文献中的数量虽然较多,然而其主流地位正逐渐丧失。“漫骂”此时已经产生,出现频率较低,使用范围较小,具体如下表:

我们根据中国基本古籍库中所收清代文献进行考察,发现“谩骂”共343例,在数量上已占据了优势地位,“慢骂”169例,“漫骂”的使用数量略有增加,共54例。《明史》中“谩骂”11见;“慢骂”1见,开始逐渐退出历史舞台。明清时期的“漫骂”例如陆应阳《广舆记》卷十一“寒山”条下注:“或呌噪凌人,或望空漫骂,寺僧不耐以杖逐之,翻身抚掌大笑,乃即隐身入石穴缝,泯无迹。”“漫骂”“凌人”相对,是对寺僧的不屑地、轻慢地骂。明陈仁锡《无梦园初集·江集一》、明张联元《天台山全志》卷七、清释唐时《如来香》卷十三此段“漫骂”皆作“谩骂”。明郭孔建《垂杨馆集》卷十《与刘梦父》:“书贻足下,当漫骂郭生亡赖。”[3]此为书信结束语,不可能是胡乱骂人义,“骂人亡赖”明显具有侮辱性质。《明史·何燮传》:“贼执燮,欲降之。漫骂不屈,贼断其足,割其胸而死。”《明史·樊维城传》:“贼执维城,欲屈之。抗声漫骂,贼刅洞胸而死。”两例中“漫骂”均是被俘后的行为,对象均为贼寇,是有原因有对象地骂,非乱骂。此类语境下又作“谩骂”,《明史·王信传》有:“八年二月出抚土寇,会流寇猝至,被执,信谩骂不屈。贼拥之,使谕降罗山、真阳二县,信益骂不从,断头剖腹而死。”可见,“漫骂”产生之初便没有“乱骂”义,乃是“谩骂”之异形。

纵观成词历程,该词经历了“慢骂”→“谩骂”→“漫骂”的不同形体。[4]并且,三者在不同时代的文献中体现出了主次之别。宋以前用“慢骂”,宋以后开始进入“谩骂”阶段,明代“漫骂”问世,不过用例一直不多,并非主流。这样,探讨其词义及得名之由就不得不从“慢骂”说起。“慢”本为轻忽、怠忽。《说文·心部》:“慢,惰也。从心曼声。一曰慢,不畏也。”《尚书·咸有一德》:“夏王弗克庸德,慢神虐民。”我们详察“慢骂”之早期用例,不难发现,其义并非是毫无目地地乱骂,《史记》中高祖的语言中明显是具有轻视性的,以激其志,因为,下面紧接着就任用了四人。《十六国春秋》苻坚骂人之原因前句已交代得十分清楚。《酉阳杂俎》例,玄宗亦是被激怒才“慢骂”。因此,“慢骂”主要强调的是“慢”之中伤、诋毁他人义,为言语上的行为,后遂有“谩骂”。

“谩”在“怠慢,轻慢”义上与“慢”相通。如《汉书·翟方进传》:“动吏二千石,幸得奉使,不遵礼仪,轻谩宰相,贱易上卿。”后来随着“慢骂”中“慢”之意义的模糊化,又有以同音“漫”代之者。“谩骂”“漫骂”的产生,一是合成词中语素义被以词义整体认知的结果;二是“谩”“漫”二字与“慢”音同形近。

总而言之,“慢”本为轻慢的心理在言行上的体现,“慢骂”之“慢”,受组合关系的限制,凸显的是“言语”这一语义特征。但不得不承认,随着词义的发展,“慢骂”中的“慢”义日渐模糊,已为常人所不知。于是,从不同角度出发创造了不同的书写形式,“谩骂”着眼于“用语言”的语义特征,“漫骂”首见于明代,在明清文献中用例甚微(详见前文表格),但词义不能以“乱骂”解。就字形而言,“谩”“漫”音同形近,

“漫骂”的出现,极有可能是因音同形近而导致书面上的误抄误刻,从而,在词义模糊化的条件下产生了误用。

而在现代汉语书面语中“谩骂”和“漫骂”的意义及用法也的确不存在明显区别。我们利用北京大学现代汉语CCL语料检索系统考察了二者的使用情况,其中“谩骂”共343例,“漫骂”40例,约8.6:1。试比较下面出自语料库的例子:

A.(工作)与传统的数学观念发生了尖锐冲突,遭到一些人的反对、攻击甚至谩骂。

B.目前的竞选活动已出现这样的趋势:侯选人在广告中互相攻击、漫骂和揭短。

A.就是以粗恶之言,污蔑谩骂伤人父母,咒诅害人等。

B.而且,随着时间的流逝,这股污蔑漫骂的浊水也成几何级数迅猛膨胀。

A.两只鸟儿对叫,可能在互相生气谩骂,我们却以为它们在亲昵地召唤或对歌……

B.两个女工从吵嘴到相互漫骂的过程很明显也很快捷。

不难发现,二者皆可与“攻击”“污蔑”“互相”或“相互”等连用,所处的上下文语境相同。显然,这些少数存在的“漫骂”是主观上所做的硬性区分,诸例以“用轻慢的语言骂人”释之,文意皆恰。并且,现代汉语书面语中,“谩骂”常与讥笑、侮辱类词汇共现,恰是词义中轻慢这一主要语义特征的体现。辞书编纂应该遵循追本溯源、源流并蓄的原则,既要体现出所释词条的意义来源,又要理清词义、词形的演变过程,适当照顾人们的使用习惯,故我们认为相关辞书对“谩骂”一词的处理还不够恰当。《汉语大词典》“谩骂”条的释义不够确切,言“谩”通“漫”,忽略了古今关系,从而掩盖了词汇发展的脉络,且首证不确。《现代汉语词典》将“谩骂”释为“用轻慢、嘲笑的态度骂”,明显没有突出“谩”的言语义,嘲笑意义程度过轻;“漫骂”“谩骂”分设,并主观上做出异释,没有必要且违背词汇、词义发展规律。其后果是误导人们做出刻意而无意义的区分,如文首例,“漫骂”以乱骂解之,明显不合文意。根据书面语中的使用情况,以“谩骂”作为词目为是,其他则宜视为异形,并强调本作“慢骂”。其义为“慢之、骂之”之整合,可释为用轻慢性的语言骂人,略同于“辱骂”“侮骂”等。

附 注

[1]本文在论述过程中涉及讨论对象时,为表述方便暂皆用“谩骂”。

[2]唐杜佑《通典》卷一百五十二“行赏招降”条引《史记·韩信卢绾列传》为:“四人谒,上嫚骂曰:‘竖子能为将乎?”“慢骂”又作“嫚骂”。另如《史记·高祖本纪》:“高祖问医,医曰:‘病可治。于是高祖嫚骂之曰:‘吾以布衣提三尺剑取天下,此非天命乎?命乃在天,虽扁鹊何益!”《汉书·高帝纪》同,颜师古注:“嫚者,渫污也。”可见,早期“慢骂”“嫚骂”并存,是同词之异形。在文献中,当字义具有消极性的时候,从心、从女者常常形成异体字,如“懒”和“嬾”,“愱”和“嫉”等。在唐宋文献中“嫚骂”用例甚夥,《旧唐书》“嫚骂”2见,《三朝北盟汇编》4见,《旧五代史》2见,《新唐书》14见,《资治通鉴》2见,《续资治通鉴长编》2见。直到清代,“嫚骂”仍常见,中国基本古籍库所收清代文献中,“嫚骂”795例。“嫚”本为亵渎,轻侮义,如《左传·昭公二十年》:“所以天昏孤疾者,为暴君使也,其言僭嫚于鬼神。”“嫚骂”则词义甚明,这正是其长盛不衰的原因。“嫚骂”“慢骂”本是异形同词的关系,而在长期的发展中,“嫚骂”因为词义明确,而走上了相对独立的道路,长期沿用。“谩骂”“漫骂”的产生,与“嫚骂”无大关联,故本文对“嫚骂”不做过多探讨。

[3]《汉语大词典》“漫骂”条,首证为鲁迅《花边文学·漫骂》:“这‘漫骂,有人写作‘嫚骂,也有人写作‘谩骂,我不知道是否是一样的函义。”嫌晚。

[4]文献中也偶见以“曼骂”记之者,如宋彭百川《太平治迹统类》卷九《仁宗平保州乱军》:“会都监韦贵与待举射弓赌酒,而众辱之。贵凭酒曼骂曰:‘徒能以减削兵粮为已功。因激其众。”乃记音者,非主流,此不赘列。

参考文献

1.北京大学中国语言学研究中心现代汉语“CCL语料库检索系统”。

2.汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典.上海:汉语大词典出版社,1989.

3.中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第5版、第6版).北京:商务印书馆,2005,2012.

(鞍山师范学院文学院 辽宁 114007)

(责任编辑 郎晶晶)