联盟如何在国际冲突中取胜?

2015-07-16岳鹏

岳鹏

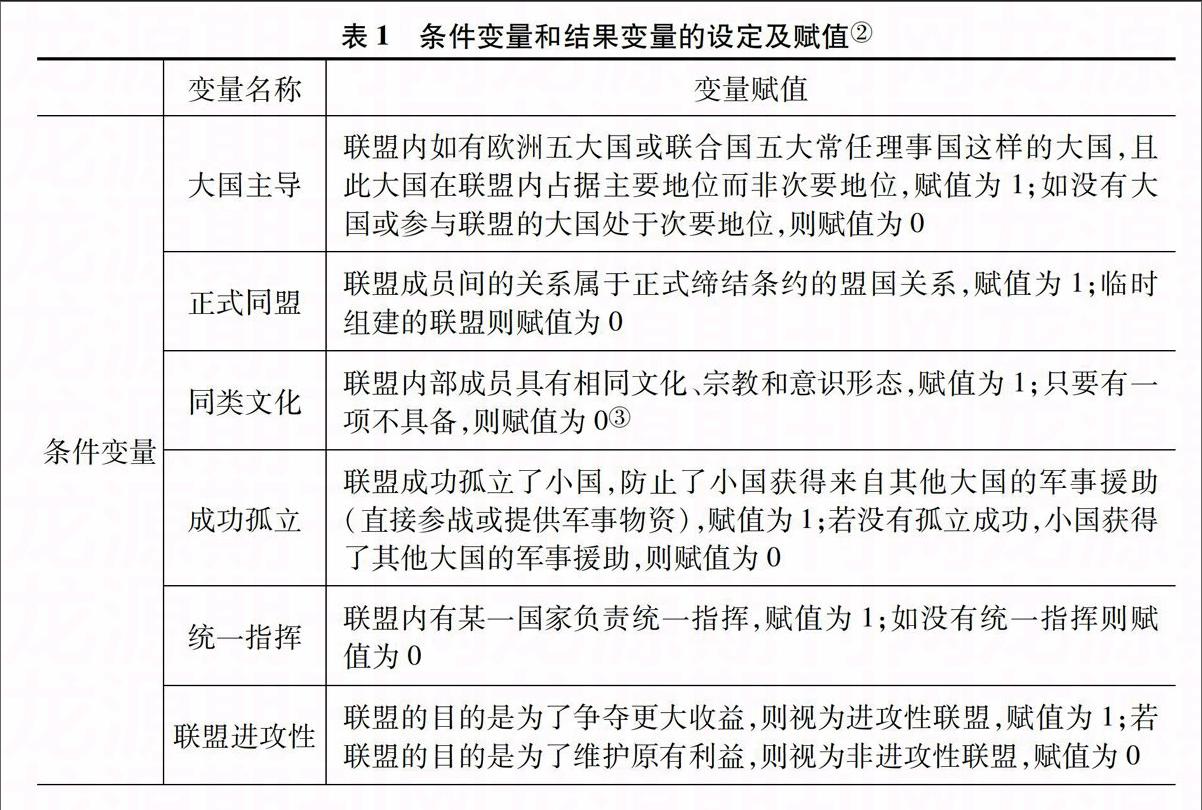

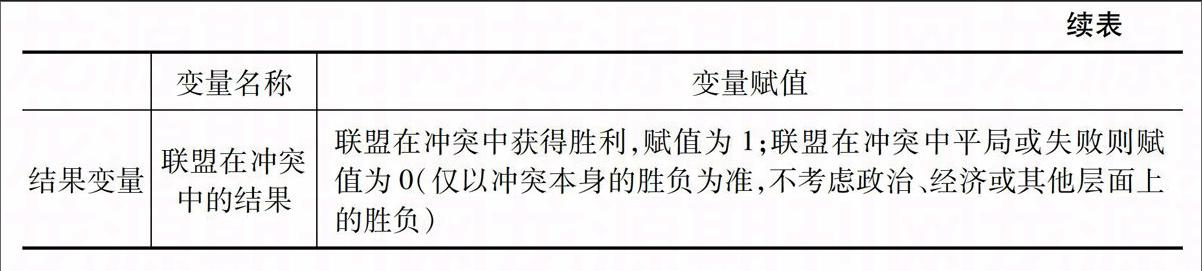

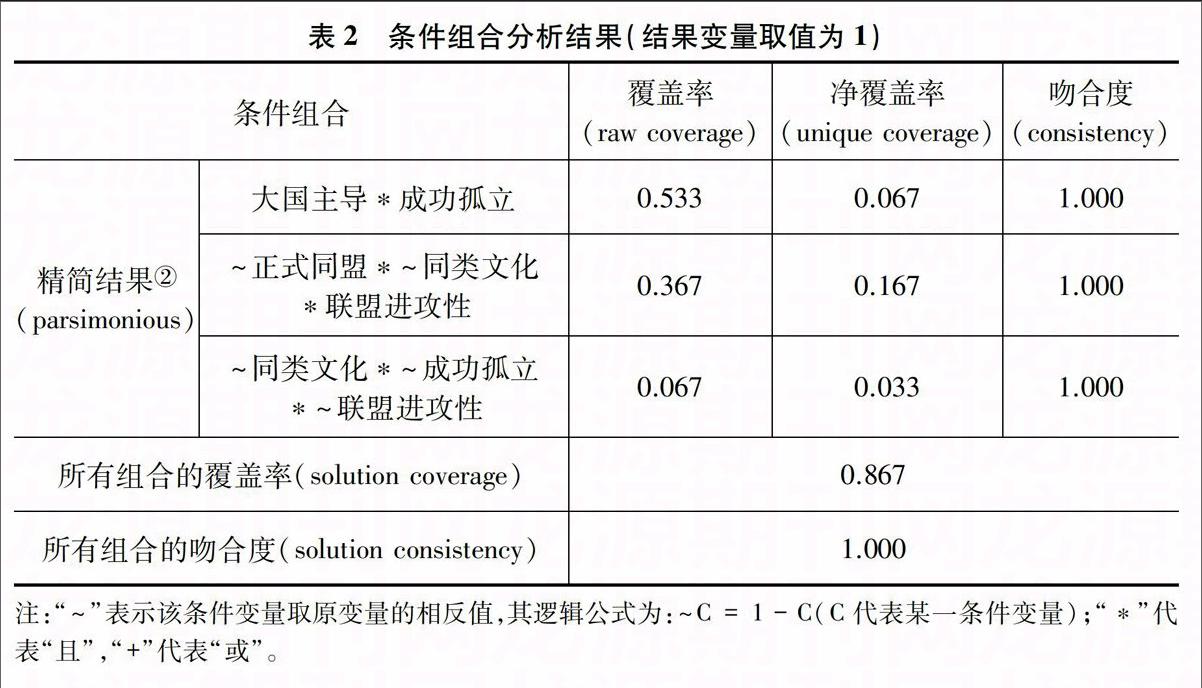

摘 要 联盟作战是一种重要的国际政治现象,国家通过组建联盟争夺霸权或抗击敌人,以此来实现战略或战术目标。既有的研究主要是从某一方面分析联盟在国际冲突中取胜的原因,这种片面的角度并不能给出联盟在国际冲突中取胜或失败的完整解释,也无法说明联盟如何在国际冲突中取胜。因此本文通过梳理之前学者对联盟在国际冲突中取胜因素的研究成果,对影响国际冲突结果的可能性因素进行选择和赋值,并通过对1792年~2012年间出现的47场有联盟参与的国际冲突进行多值集和多元回归分析双重检验,最终发现当联盟内有大国主导,并成功阻止了对手国家获得来自其他大国的军事援助,或者当联盟为非正式同盟,成员不具有共同文化,但联盟的性质为进攻性时,联盟在国际冲突中能够获得胜利。

关键词 国际冲突 联盟作战 多值集 回归分析

一、 问题的提出

联盟作战是一种重要的国际政治现象,早在古希腊伯罗奔尼撒战争时就已经存在国家间通过联盟进行战争的形式。直到今天,这一作战形式一直是国家实现战略或战术目标的最有效途径之一。作为一种作战方式,联盟作战可以最大程度地集中多国力量,通过强大的实力快速击败对手,从而获得冲突的胜利。1991年的海湾战争就是一次体现高科技水平的现代化多国联合作战,参战的反伊军事联盟以美国为首,有39个国家参加。在战争中,多国部队参战兵力高达80余万,并且出动了陆军、海军、空军和海军陆战队,动用了包括隐形战斗机、轰炸机、巡航导弹、卫星、预警机在内的几乎所有高技术装备。这使得多国部队在与伊拉克军队的较量中无论从数量还是质量上都占据了绝对优势。此外,美国还努力争取让沙特、日本、韩国等10多个国家为美国提供了约540亿美元的经济援助,美国实际上只负担了战争费用的20%。

军事科学院世界军事研究部:《战后世界局部战争史》(第3卷),北京:军事科学出版社,2008年,第139页;军事科学院外国军事研究部译:《美国国防部报告——海湾战争》,北京:军事科学出版社,1991年,第218—220页。由于美国在海湾战争中成功地运用了联盟战略,使得战争的局势完全倒向反伊军事联盟,伊拉克军队仅一个多月便被击溃,驻科威特的伊军主力被歼灭。

尽管联盟在国际冲突中具有巨大优势,但在以往历次有联盟参与的国际冲突中,联盟失败的案例也不在少数,即便是在核武器已经出现的二战后,联盟的对象也从大国转移到小国,但依然不能避免联盟在国际冲突中失败的可能。二战后联盟作战失败的典型案例是朝鲜战争和第一次中东战争。在以美国为首的联合国军和阿拉伯联军占尽优势的情况下,联盟方却依然在冲突

为提高对影响国际冲突胜负因素的研究效果,本文将国际战争也列入国际冲突的范围之内。中遭遇失败。在当下的国际冲突中,由于军事技术的高度信息化,联盟作战已经成为一种主要形式,而联盟作战的成败不仅关系到国际冲突胜负本身,而且还关系到联盟成员之间的关系,甚至关系到国际格局的变化,因此研究“联盟如何在国际冲突中取胜”具有重要的理论和现实意义。

二、 文献回顾

联盟这一概念早已有之。在20世纪60年代,美国著名国际关系学者阿诺德·沃尔弗斯(Arnold Wolfers)就指出,联盟是指两个或多个主权国家之间做出的关于相互进行军事支援的承诺。这种承诺和其他松散的合作协议是不同的,一旦签订包含承诺的军事协定,国家便正式许诺与其他国家一起对抗共同的敌人。

Arond Wolfers, “Alliances,” in David L. Sillsed, International Encyclopedia of Social Sciences, New York: Macmil- lan,1968,pp.268-269.国际关系现实主义理论大师汉斯·摩根索也认为,国家间进行联盟是实现军事目标必不可少的手段,国家通过建立联盟可以依靠其他国家的力量增加自身权力,并且阻止对手增加权力。

Hans J. Morgenthau, “Alliances in Theory and Practice,” in Arond Wolfers, ed., Alliance Policy in the Cold War, Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press,1959,pp.184-213.随着国际关系研究的进一步发展,学者们对联盟的成立、演变、管理、瓦解以及联盟与战争的关系方面都作出了比较充分的讨论,

对联盟的相关讨论可参见Christopher Sprecher, “Alliance Formation and the Timing of War Involvement,”International Interactions,Vol.30,No.4,2004,pp.331-347; Anessa Kimball,“Alliance Formation and Conflict Initiation:The Missing Link,”Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 4,2006, pp. 371-389; Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics,”World Politics, Vol. 36, No. 4,1984, pp. 461-495; Stephen M. Walt,The Origins of Alliance, Ithaca: Cornell University Press,1990; James D. Morrow, Game Theory for Political Scientists, Princeton: Princeton University Press, 1994, pp125-128; Alastair Smith,“Alliance Formation and War,” International Study Quarterly, Vol. 39,No. 4,1995, p.405.并且逐渐认识到联盟有效性的重要作用。对于影响联盟在国际冲突中胜负的因素,其中比较有代表性的观点有以下几种。

(一) “见风使舵”说

联盟成员在国际冲突中是否“见风使舵”是决定联盟胜负的重要因素。“见风使舵”说最早来源于现实主义理论。摩根索认为,国家是否进行联盟不是一个原则问题,而是面对困难时的权宜之计(Expediency)。国家间结盟的根本目的是为了获得权力,结盟的对象可以根据现实情况的变化而随时改变,不受一般道德的约束。联盟的建立是基于物质利益而非意识形态。

[美]汉斯·摩根索:《国际纵横策论——争强权,求和平》,卢明华、时殷弘、林勇军译,上海译文出版社,1995年,第242页。意即在冲突中一旦两个国家都认定有共同利益,就会结成同盟关系,共同对敌。美国学者亨廷顿曾指出,冷战后各国面临的外部威胁减小,像北约那样的永久性联盟将变得不那么重要,而像海湾战争时那样临时组织起的针对某一特殊问题的联盟将会具有举足轻重的地位。

Samuel P. Huntington,“The Changing American Strategic Interests,” Survival, Jan/Feb1991,No.1, p.16.对此,肯尼斯·华尔兹的学生斯蒂芬·沃尔特(Stephen M. Walt)表示认同。他认为当国家面临威胁的时候,通常会采取见风使舵的政策,与其他国家结盟以对抗制造威胁的国家。

Stephen M. Walt , The Origins of the Alliances, Ithaca : Cornell University press , 1982 , pp.275.例如近代以来日本出于国家利益的考虑分别与英国、德国和美国结盟。对于沃尔特的观点,兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)做出了适当的补充。他认为,国家间结盟不仅是对威胁的一种反应,同时也是对机遇的反应。国家不仅在遭遇威胁时可能会见风使舵,而且当遇到可以扩大本国利益的机遇时,也会不失时机地见风使舵,以谋求更大的利益,尤其是当一国属于改变现状的国家时,会更倾向于在国际事务中见风使舵。

Randall L. Schweller ,“Neorealism ps Status Quo Bias : What Security Dilemma ?” in Benjamin Frankel ed., Realism: Restatements and Renewal, London: Frank Cass,1996 , pp190-121; Randall L. Schweller, “ Bandwagoning for Profit : Bring the Revisionist State Back In,” International Security, Summer 1994 ,Vol. 19 , No. 1 , pp.179-181.

(二) “联盟机制”说

如果说“见风使舵”说是从联盟建立的原因上对联盟问题进行探讨,那么“联盟机制”说则研究了联盟建立后如何进行管理和维持。18—19世纪的国家间联盟,注重的是要求联盟各国共同出具相应数量的军队,提供相应数量的战略物资,但很少要求联盟内部建立长效机制以协调作战计划和军事行动。但是从第二次世界大战后,这种情况发生了变化,联盟内部一般都建立了长期的领导机构和军事、政治协商机构,统一指挥权,并使这种模式机制化。正是由于联盟内部原有的一些规则逐渐被确定下来,并以机制的形式长期得到坚持和落实,联盟也变得日益稳定。新自由制度主义代表人物罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)认为制度能够对联盟产生影响,因为制度的建立能够降低交易成本,使联盟内部更具有稳定性和协调性。

[美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和等译,上海:上海人民出版社,2001年,第214页。方松英(Songying Fang)也认为国家间可以通过建立和完善联盟机制来影响冲突结果,这种机制应包括对盟友的约束和对敌人的威慑。

Songying Fang, Jesse C. Johnson and Brett Ashley Leeds,“To Concede or to Resist? The Restraining Effect of Military Alliances?” http: //polisci. fsu. edu/csdp/documents/FangJohnsonLeeds061512 _ plus_ap-pendix, pdf. 登陆时间:2015年4月8日。

(三)“正式联盟”说

与“联盟机制”说强调的内容相类似,“正式联盟”说也强调机制的作用,但这一观点认为正式联盟在国际冲突中所发挥的作用要大于临时组建的非正式联盟,其核心是强调条约的重要性。格雷恩·斯奈德(Glenn Snyder)指出,模糊或模棱两可的条约会导致国家产生被抛弃的强烈恐惧感,而精确的条约则会减少这样的恐惧,

Glenn Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics,” World Politics, Vol. 36, No. 4,1984, pp. 461-495.因此,基于精确条约的正式同盟具有更高的稳定性和可靠性。理查德·哈斯(Richard Haas)也认为,和正式联盟相比,非正式联盟具有很大的缺陷。首先,非正式联盟由于易分崩离析,因此缺乏有效的遏制力和威慑力。其次,非正式联盟的组建需要经过一段时间,参与联盟的有关国家缺乏共同的装备、需要协调军事指挥、没有共同的经验、缺乏资源等因素都可能影响整个非正式联盟的关系。再次,与任何多边组织一样,非正式联盟由于仓促建立,联盟成员缺乏有效的沟通,其内部存在互相制衡的情况。

[美]理查德·哈斯:《“规则主义”:冷战后美国的全球新战略》,陈瑶瑶、荣凌译,北京:新华出版社,1999年,第100页。因此正式联盟比非正式联盟具有更高的稳定性,也更容易在国际冲突中取得胜利。