低幼悖论与中国动画电影市场受众

2015-07-16胡春雷�A刘新

胡春雷�A刘新

低幼悖论是存在于中国动画电影市场上的一种内容低幼批评与市场主流低幼化并存并导致非低幼动画难以发展的双重矛盾现象。低幼悖论的存因是文化商品二重性导致受众二重性,即文化受众与经济受众不一致。破解低幼悖论则需要从区分文化受众与经济受众入手,努力实现二者的统一。

低幼悖论;文化商品二重性;受众二重性;动画电影

J943.13;J954A007907

一、 低幼悖论及其表现

低幼悖论是指存在于中国动画电影市场上的一种双重矛盾的现象:国产动画电影内容低幼化饱受诟病,甚至被认为是阻碍中国动画电影发展的头号原因,然而却占据着市场主流;而非低幼动画电影虽然拥有大量忠实粉丝,并代表其发展的方向,却面临着比低幼动画更大的市场风险。

从2014年中国动画电影市场表现来看,低幼悖论表现尤为明显。截至2014年12月末,我国千万元票房以上的动画电影共20部,票房总收入约10.55亿(见表1)。

表12014年千万元以上票房国产动画电影表

序号电影名称上映日期档期受众类型票房(万元)制作成本(除港币外均为人民币万元)评分(豆瓣)

1《熊出没之夺宝熊兵》2014/1/17寒假/春节亲子/家庭24,7702,0006.3

2《喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记》2014/1/16寒假/春节亲子/家庭8,7153,8454.0

3《赛尔号大电影4:圣魔之战》2014/7/10暑假亲子/家庭6,2311,5004.3

4《神秘世界历险记2》2014/8/8暑假亲子/家庭6,230(盈)-6.1

5《秦时明月之龙腾万里》2014/8/8暑假青少年/少儿/家庭5,9854,0006.9

6《神笔马良》2014/7/25暑假亲子/家庭5,866(盈)-5.5

7《龙之谷破晓奇兵》2014/7/31暑假青少年/少儿/家庭5,753(盈)10,0007.4

8《潜艇总动员4:章鱼奇遇记》2014/5/31六一亲子/家庭4,812(盈)-4.0

9《洛克王国3之圣龙的守护网》2014/7/11暑假亲子/家庭4,752(盈)-4.6

10《猪猪侠之勇闯巨人岛》2014/5/31六一亲子/家庭4,493(盈)-3.7

11《铠甲勇士之雅塔莱斯》2014/10/1国庆少儿/家庭4,439(盈)-4.9

12《麦兜:我和我妈妈》2014/10/1国庆亲子/家庭4,430300万港元(≈240万人民币)8.2

胡春雷等:低幼悖论与中国动画电影市场受众

续表1

序号电影名称上映日期档期受众类型票房(万元)制作成本(除港币外均为人民币万元)评分(豆瓣)

13《新大头儿子和小头爸爸之秘密计划》2014/9/26国庆亲子/家庭4,2311,0004.0

14《开心超人2之启源星之战》2014/7/18暑假亲子/家庭2,796(盈)-5.7

15《辛巴达历险记2》2014/5/30六一亲子/家庭2,587(盈)-3.8

16《魁拔Ⅲ战神崛起》2014/10/1国庆青少年/青年2,4242,500~3,0008.4

17《魔幻仙踪》2014/5/30六一亲子/家庭2,1801,0003.9

18《81号农场之疯狂的麦咭》2014/10/1国庆亲子/家庭1,868(亏)-4.6

19《白雪公主之矮人力量》2014/8/21暑假亲子/家庭1,7715,0003.7

20《龟兔再跑》2014/9/6暑假亲子/家庭1,166(盈)-5.0

合计----105,499--

注: 1. 数据来源:根据电影票房网、中国电影票房网、豆瓣网等网站数据整理;不含2014年12月28日公映的电影《十万个冷笑话》。

2. 受众类型:按动画内容大致可以划分为亲子/家庭(12岁以下)、青少年/少儿(12~14岁)、青少年以上(14岁以上)。

3. (盈)表示创作方虽未透露成本,但承认盈利;或虽然成本高于票房,但其利润主要来源于其他业务如游戏收入。(亏)表示虽然没有具体成本数据,但从其制作规模、技术等方面看,极可能处于亏损状态。

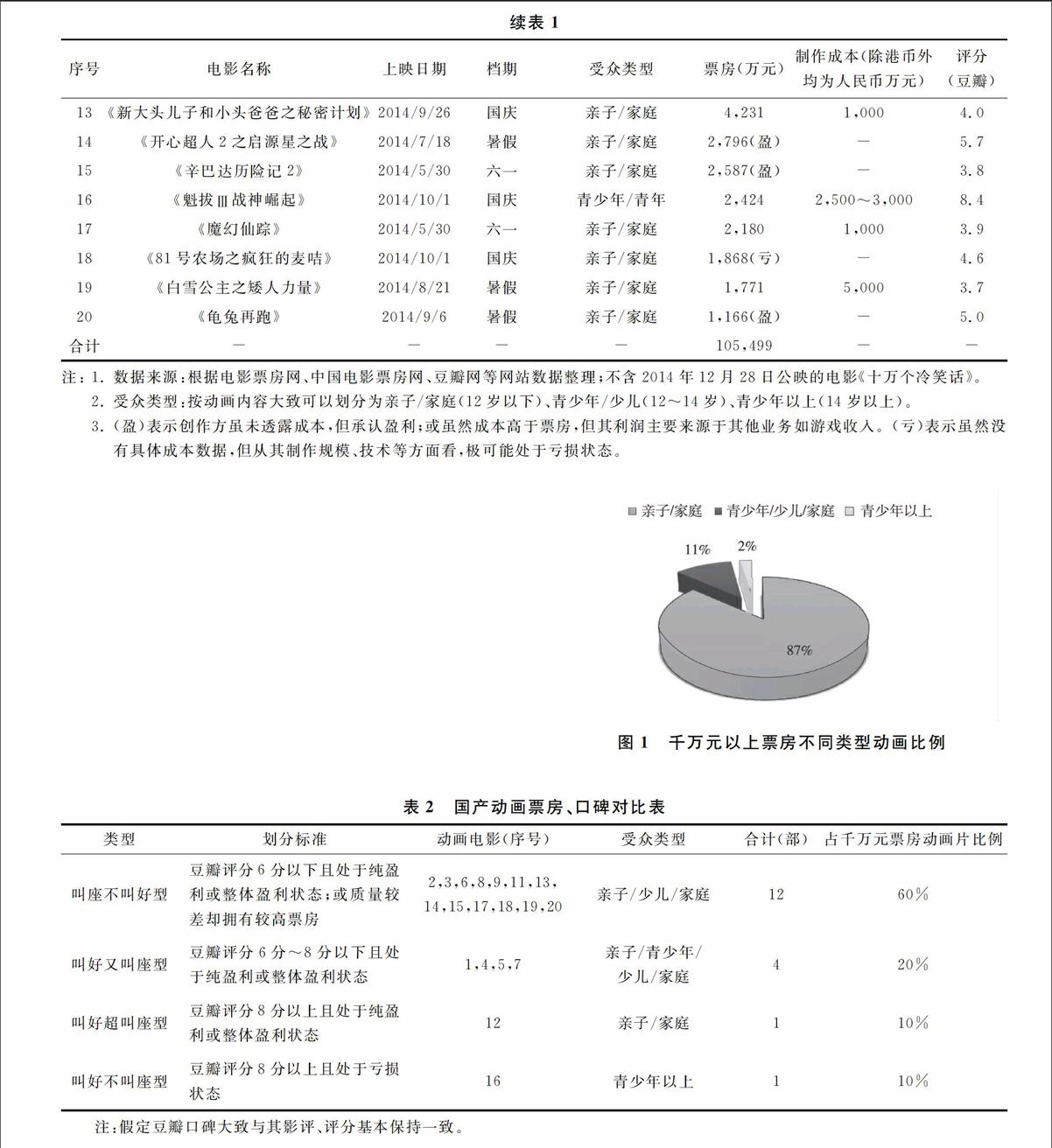

从表1可以看出,2014年千万元以上动画电影票房中非低幼动画仅3部,其票房收入仅占上述总票房的13%;如果扣除家庭型部分,则非低幼动画片仅一部,即《魁拔Ⅲ战神崛起》,其票房收入仅占上述总票房的2%(见图1)。

然而,综合考察票房、成本、口碑、影评等状况,上述动画却呈现出票房与口碑的明显背离趋势。如果以“叫座”代表票房、以“叫好”代表口碑,则上述动画片大致可以划分为以下四种类型(见表2):

图1千万元以上票房不同类型动画比例

表2国产动画票房、口碑对比表

类型划分标准动画电影(序号)受众类型合计(部)占千万元票房动画片比例

叫座不叫好型豆瓣评分6分以下且处于纯盈利或整体盈利状态;或质量较差却拥有较高票房2,3,6,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20亲子/少儿/家庭1260%

叫好又叫座型豆瓣评分6分~8分以下且处于纯盈利或整体盈利状态1,4,5,7亲子/青少年/少儿/家庭420%

叫好超叫座型豆瓣评分8分以上且处于纯盈利或整体盈利状态12亲子/家庭110%

叫好不叫座型豆瓣评分8分以上且处于亏损状态16青少年以上110%

注:假定豆瓣口碑大致与其影评、评分基本保持一致。

由表2可见,60%的高票房动画片属于“叫座不叫好”型,且这些动画类型均以少儿以下受众为主;有30%的高票房动画片属于“叫座又叫好”、“叫好超叫座”型,仍以亲子/少儿/家庭受众为主。唯一一部受众为青少年以上的动画片,即《魁拔Ⅲ战神崛起》却入不敷出。事实上,自2011年以来,《魁拔》系列连战连败。2014年10月,青青树不得不发表声明无限期延迟《魁拔IV》创作。然而《魁拔》系列却拥有大批忠实粉丝。如《魁拔I十万火急》网络点击数高达7,000多万次,甚至不乏影迷以菲薄收入购买衍生品以示支持。

低幼市场的风生水起与《魁拔》系列的铩羽而归形成鲜明的对比。残酷的票房现实似乎一再昭示着低幼悖论的存在:尽管低幼化被普遍认为是阻碍中国动画电影进步的罪魁之一,但其市场主流仍是低幼儿市场;国产动画在受众上从低幼向高年龄段推移的尝试虽然积累了众多的支持者,却大多以惨败告终。那么,如何解释低幼悖论?为什么会出现“叫好不叫座”、“叫座不叫好”并存的现象?对此还要从市场受众入手才能得到较为合理的解释。

二、 低幼悖论的存因

1. 理论解释:文化商品二重性与受众二重性

低幼悖论存在的根本原因可能与文化商品二重性导致的受众二重性有关。所谓文化商品二重性不是指商品二重性,而是指文化商品具有公共物品与一般商品的双重属性。文化商品是以文化内容创作为核心形成的产品,而文化表现为一定社会的精神财富,因此文化商品必然带有公共物品的特征,而作为商品存在的文化产品与一般商品别无二致。由此,文化商品二重性包含着公共性与商品性的一般矛盾:一方面二者相互依存,文化商品的商品性依赖于其公共性。缺失了文化内容,文化商品也就不存在;反过来说,文化商品的公共性又依赖于其商品性。没有商品价值的实现和补偿,文化商品就难以实现再生产,也就无法实现其公共性。因此文化商品可以表现为公共性与商品性的统一。另一方面二者又相互排斥。作为公共物品,对文化产品的消费不具有排他性,社会成员往往只需以较低的社会边际成本即可消费文化产品。同时文化产品的外部性又使其可以在社会成员中迅速传播、共享。而作为商品的文化产品不仅具有独占性,例如,一张影票只能供一名或有限名消费者消费,而且其价值的实现要服从经济规律。

由文化商品二重性决定,消费者在文化商品消费过程中也呈现出文化人与经济人的双重属性,即受众二重性。作为文化人,消费者对文化公共物品的消费表现为对某种文化的接受与认同,因而成为文化受众;而作为经济人,消费者对文化商品的消费则表现为一定经济约束条件下消费者的理性选择,因而是文化商品的经济受众。受众二重性不仅表现为在同一文化消费个体中两种属性的并存,而且体现为在不同文化消费群体中两种属性的并存。在受众二重性的作用下,对文化受众而言,一旦其树立起对某种文化产品的信念,则该产品就会以极低的成本在某一文化圈中迅速传播,从而出现大量的文化受众群体,并形成一定的文化产品需要。而对经济受众而言,其经济行为则是个人理性选择的过程,并形成个人对文化商品的需求。因此,文化受众与经济受众既可以是同一文化消费者或同一文化消费群体,也可能是不同的两个群体。显然,不论是就个体还是就群体而言,当文化受众与经济受众保持一致时,对某一文化商品的需要与需求也是一致的。由此,文化商品的公共性与商品性也将合二为一。如宫崎骏动画系列既有崇高的人文关怀和较高的艺术价值,也拥有数以亿计的全球影迷,因而拥有丰厚的市场回报。然而遗憾的是,在中国动画市场上,文化受众与经济受众并不总保持一致,二者分离的情况较为普遍,这就使得文化需要与文化需求被割裂,并导致低幼悖论的出现。

2. 中国动画电影的文化受众与经济受众

透过低幼悖论,我们不难发现,中国电影市场受众有文化受众与经济受众之分。所谓文化受众是指接受并且认同某种动画电影文化的文化消费者;所谓经济受众是指为满足某种需要且拥有支付能力而观看动画电影的文化消费者。显然,如果二者是同一的,那么也就不存在低幼悖论的问题。如果同一消费者既是动画爱好者又有足够的财力、精力观赏动画电影,则其观影的经济行为与文化行为必然保持一致,也就不会因为动画低幼化而强迫自己消费了。然而恰恰是文化受众与经济受众不一致,才导致低幼悖论的出现。二者既可以表现为同一消费者两种属性的不一致,也可以表现为不同消费者分属文化受众和经济受众既有交叉又有分离的两个群体。这种不一致的情况大致存在以下三种情形:

(1) 消费者是动画电影的文化受众但非经济受众。这部分消费者接受并认同动画电影这种艺术形式,但消费者尚未成为市场主体,如少儿以下群体。这部分群体尚不具备经济独立能力,但对动画电影有较强的需要,是少儿以及低幼动画电影的主要文化受众。

(2) 消费者是动画电影的经济受众但非文化受众。这部分消费者以少儿以下家长为主。他们很少看动画电影,或者主要出于亲子需要而观看,但会为电影买单,因而成为动画电影的主要经济受众。

(3) 消费者既是动画电影文化受众又是经济受众,但其经济选择又受制于其消费方式、时间约束、价格因素、挤出效应等经济因素,因而难以成为动画电影市场的主流经济受众。

动画电影文化受众与经济受众的分离是导致低幼悖论的重要原因。

首先,从文化受众方面看,中国动画电影拥有庞大的文化受众群体。据统计,中国0~14岁的少年儿童人口总数约为2.22亿据2012年全国第六次人口普查数据。;“90后”人数约1.4亿,占总人口的11.7%左右夏宏:《可怕的90后》,载《创业邦》,2012年第8期。。这部分人群基本是伴随动画片成长起来的一代。事实上,“00后”的父母大多出生于1970年代末(下文简称“70末”)或为“80后”,这部分人群的童年正值电视机普及的年代,大多也是伴随着动画片成长起来的。根据笔者对初中以下学生(“00后”)及其家长、高中生(“90后”)、大学生以及“90后”其他人员的问卷调查,在“00后”、“90后”当中,有95%以上的青年以下群体经常或偶尔观看动画片。虽然约有30%的“00后”家长表示对动画片不感兴趣,但也有70%的家长通过电脑、手机等观看,并且有30%的家长经常看动画片。按上述比例,如果将“00后”、“90后”以及“70末”、“80后”家长三者粗略合计起来,中国动画文化受众至少有4亿,至少可以划分为以下三个文化圈:一是以14岁以下少儿群体形成的少年圈,包括初中、小学以及学龄前儿童三个群体。由于这部分人口属于“00后”,且大多尚处于父母监护之下,因此其文化圈可以合并为一个群体,合称为“00圈”。其中一部分是少儿、低幼动画文化圈,简称“低幼圈”。二是以15~24岁“90后”为主的动画文化圈,这部分包括初三、高中、大学及其他“90后”三个群体,简称“90圈”。三是以0~14岁儿童父母或其家长等人群形成的动画文化圈,这部分群体主要包括“70末”以及“80后”部分群体,由于这部分群体的童年时代是在电视机开始普及的1980年代度过的,对动画片的接触较多,因此合称“80圈”。由此共同组成了如图2所示的动画文化受众圈:

图2中国动画电影文化受众圈

其次,从经济受众方面看,中国动画电影经济受众数量显然要远远低于其文化受众数量,其组成成员与上述文化受众圈相似,但经济受众圈明显缩小,且融入了不同的群体:“00后”大多并未成为经济受众,而是从属于家庭圈,即与其父母或家长结成经济共同体,其家长部分属于“80文化圈”,但也有相当部分家长担当的只是经济受众角色。而“90圈”大多虽然属于“90文化圈”,但受制于各种条件只有部分同时成为经济受众。因此,中国动画电影经济受众也就成为家庭经济圈与“90经济圈”的合集(见图3)。

图3中国动画电影经济受众圈

从家庭经济圈的情况看,这部分群体是动画电影天然的主流经济受众。在图3所示家庭圈中,不喜欢动画片的家长也加入到观看动画的行列中来,因而成为动画电影的经济受众。根据笔者的调查,在所有受访者中,30%的家长表示对动画片不感兴趣,但是除12%的家长表示即便孩子有观影愿望也不会去看电影之外,80%的家长表示会陪孩子去影院。值得注意的是,就少儿以下动画片内容而言,如前所述,60%以上的高票房动画片口碑不高。然而进一步分析会发现,这部分豆瓣影评的撰写者绝大多数为其家长。而对低幼儿童的随机采访表明,大多数儿童对电影还是非常喜欢的。一位6岁儿童受访母亲的回答极具代表性:“这是演的什么呀?!可孩子却看得很带劲!”这表明,在家庭圈群体中,家长与子女的文化认同分歧较大。但是,决定家长观影动机的不是其自身文化需求,而是子女的需要。因此,在家庭圈中存在着文化受众与经济受众的分离:其文化受众是儿童,而经济受众却是家长。由此可见,家庭圈动画电影需求主要是一种由情感引致的需求。也正因为如此,尽管“00后”是伴随新媒体长大的一代,但其家长更倾向于带孩子走出家门,远离网络,让孩子在影院这样一个儿童群体聚集的地方分享快乐。因此,不管口碑如何差,家庭圈对动画电影的需求具有某种刚性。这就使得儿童动画电影拥有较为稳定的、大量的经济受众。由此可见,少儿以下群体不仅是动画文化受众主体,而且在其家长的支持下,也成为市场主力。以低幼或家庭型为主是市场自主选择的结果。

从“90圈”的情况看,这部分群体因为种种原因难以成为稳定的经济受众主体。“90圈”大多处于大学、高中阶段。尽管“90圈”拥有庞大的动画电影文化受众,然而这些爱好者总体上却未能成为动画电影的经济受众。根据笔者调查,原因大致如下:

(1)消费方式网络化。“90后”是伴随网络长大的群体,有数据显示,70%的“90后”在小学或初中便开始接触互联网;每天都接触网络的“90后”大学生达61.7%;互联网在“90后”中的普及率为100%。③夏宏:《可怕的90后》,载《创业邦》,2012年第8期。根据笔者的调查,39%的大学生、31%的高中生表示不喜欢去影院观影,而选择网络观影。这固然有网络免费的因素,但也应注意到其网络因素对其消费方式的影响。沈虹(2012)认为③,“90后”“接受信息的渠道、思维模式、行为方式无疑都受到了互联网的影响,而不同于非数字化时代成长起来的其他人群”。一名“90后”受访者甚至表示:希望动画电影在推出院线版的同时推出网络版,哪怕后者更贵一些也愿意。

(2)价格因素。票价因素对“90后”的影响表现在两个方面:一是收入效应。当票价水平为50元时,53%的大学生、3942%的高中生选择了三个月后看免费版;而票价降到20元时,45%的大学生、50%的高中生选择去影院观看。而在回答“为什么不愿去影院观影”时,22%的大学生认为票价太贵。二是替代效应。在票价水平为50元时,在存在其他可替代项目的情况下,59%以上的大学生选择了一定不会或者很可能不会购买影票;而在票价水平为20元时,56%的大学生选择了一定会或很可能会购买影票,购票意愿较之50元提高了16%。而同样的问题对家长来说虽然也会有较大的收入、替代效应,但对其影响则相对要小得多。在50元水平下,60%的家长仍会选择一定会看或者很可能去看;而在20元水平下,这两项选择合计达到78%。由此可见,票价因素对“90后”具有更为显著的收入效应和替代效应,并且对“90后”而言,其他商品对动画电影的替代性要比其他受众的影响更大些,从而降低其观影愿望。

(3)时间约束。时间约束也是影响“90圈”付费观影的重要原因。“90后”大多处于高中、大学阶段,这一阶段学习压力较大,而高中生尤为“鸭梨山大”。调查显示,31%的大学生、55%的高中生表示因学习忙而无暇进影院看电影,并且在时间选择上也主要是在寒暑假期或考试结束后的时间段。以《魁拔》系列为例。2013年5月31日《魁拔II大战元泱界》首映票房仅为350万,然而高考结束后,大批高考生涌入影院,票房急剧逆袭,最终以2,535万收官。其他低幼类动画票房虽然也有明显的时间分布规律,但“90圈”比家庭圈面临着更紧的时间约束,并由此产生较强的观影替代效应。

(4)挤出效应。“90圈”在观影时还易受到异质文化圈“挤出效应”的排斥。2014年7月,根据笔者在济南市某影院对观影者做的随机调查,在动画片《神秘世界历险记2》与古装剧《绣春刀》之间,随机采访的10名观众中带孩子观影的父母全部选择了前者;情侣观众、单人观众则毫不迟疑地选择了后者。而在以全年龄段观众为对象的《驯龙高手2》的观影活动中,大多是由父母携带儿童观影,极少数情侣观众虽然勉强看完了该片,但明显表示感到尴尬,原因是:“觉得自己像是插进了幼儿园班。”2014年7月于济南某影院随机调查,采访27人,其中情侣2人,其余均为成年人携儿童观影。同样的情况也出现在《麦兜:我和我妈妈》中。至2014年12月,该片豆瓣影评已达7,400多条,绝大多数影评显示是父母带孩子观影,儿童影评记录则为零。个别青年受众则坦言“坐在一大堆小学生、儿童中间……有点难为情”。见《麦兜:我和我妈妈》豆瓣影评,http://movie.douban.com/subject/25884416/。 值得注意的是,“挤出效应”对高中生的影响可能要高于大学生。从调查结果看,35%的大学生表示与少儿同堂观影感觉有些尴尬,但也有45%的大学生感到很开心或者无心理不适感。而在高中生中间,50%的受访者表示感觉不适。这可能与高中生青春独立意识强而大学生正处于向成年过渡期有关。由此可见,即便“90后”有较强的经济独立能力和一定的支付结构,也会因为动画主流市场低幼化的冲击而可能被挤出一部分经济受众。

总之,由于文化受众与经济受众的分离,中国动画市场主流低幼化的现象绝非偶然。而非低幼动画虽然拥有巨大的文化受众群体,但由于种种原因该部分受众难以成为此类动画电影的经济主体,进而导致出现低幼悖论。

三、 低幼悖论的反思

尽管可以从理论上解释低幼悖论的存因,但这并不意味着低幼悖论果真就是阻碍中国动画电影发展的怪圈。动画这种充满夸张想象力的艺术形式与少儿受众有着天然的联系。以少儿以下群体为其主要市场受众并无不妥。实际上,动画低幼倾向在全球都比较普遍,如印度低幼倾向同样突出。事实上,主要动漫大国如美国、日本近年来动画电影都有低幼化倾向,如日本水葵版《哆啦A梦》中,其剧情、形象、语言等元素更为低幼化。因此,所谓低幼悖论严格来讲并不存在。那么该如何破解低幼悖论的桎梏,推动中国动画健康发展呢?

问题的关键在于推动文化受众与经济受众的融合。既然低幼悖论因二者分离而起,那么其破解也要通过二者的融合而实现。

首先,动画电影在立项之初就应重视文化受众与经济受众的统一。一部动画片如果没有足够的艺术文化内涵、真挚动人的人文关怀,而只关心卖了多少玩具、赚了多少票房,这不仅不利于其自身的长远发展,也是对社会的不负责任。但从另一方面看,动画电影在创意伊始就应统筹文化受众与经济受众的关系,并充分考虑经济受众的消费行为,而不仅仅是从文化受众的角度考虑创意、创作。

其次,应重视低幼市场文化受众与经济受众的综合开发。以少儿以下群体为主的低幼市场是中国动画电影的主流市场。以“00后”的父母家长为主的“70末”、“80后”大多尚未成为中国动画电影的文化受众,对这一群体市场潜力的发掘还任重而道远。在这里重要的是区分内容低幼化与形式低幼化。内容低幼化是指动画电影缺乏想象力和思想性,充斥着低劣、装幼稚的故事内容。实际上内容低幼化本身并无不妥。例如在中国经典动画片中,不乏以低幼为主要文化受众的高水准创作,如《猴子捞月亮》、《熊猫百货商店》等经典作品。因此所谓内容低幼化实际上是缺乏创作水准使然。而形式低幼化是以低幼形象、语言等为其表现形式,在创作过程中则可以融入包括低幼在内的从少年到成人的思想、内容。在这方面的典型代表作是《麦兜》系列。《麦兜》以其低幼形式吸引了众多家长带领孩子去观影。进入影院才发现自己才是这部电影的真正观众。一句“这个世界上谁都不爱你,妈妈都爱你;这个世界上谁都不信你,妈妈都信你”令无数父母家长潸然泪下。也正因为如此,《麦兜的故事》成为首部票房超过宫崎骏动画电影《千与千寻》的中国动画。需要指出的是,《麦兜》创作团队仅12人,制作成本仅300万港元。这也使其成为中国动画电影市场稳赚不赔的赢家之一。《麦兜》系列的成功证明,以低幼形象为包装,融入、充实非低幼内容以吸引不同文化圈的成人,是摆脱低幼悖论、提升动画电影品质的重要途径。

再次,对“90后”文化受众的市场发掘需要对其消费、生活、学习等方式特别是其网络消费习惯进行深入的研究,寻找适当的突破口才能有效发掘该群体的消费需求。从文化倾向来看,“90后”已经开始走上社会舞台,但总体尚处于青春叛逆向社会角色转型的阶段。同时,“90后”也是从应试教育向素质教育过渡转型的一代。而这一代人总的来说接受的依然是应试教育。一方面他们渴望接受素质教育,对缺乏个性、工具主义的应试教育较为反感,但另一方面却深受这种教育影响。其突出表现是,对社会、文化缺乏系统认识,知识总量及结构也大多处于线段式的无序状态。同时,随着“90后”走向社会,对现实的无奈和失落感也使其需要某种宣泄,这就使得“吐槽”、“无厘头”等成为“90后”表达其社会观点和个性的重要方式。他们通常看不进长篇大论,大多无暇或不喜欢阅读课本以外的书籍,而对线段式的网络用语则表现出浓厚的兴趣。也正因为如此,2015年元旦档票房黑马《十万个冷笑话》动画电影受到“90后”的热烈追捧,迄今为止该片已获得1.2亿元的票房,成功起爆“90后”动画市场。而这部电影契合了“90后”的网络消费倾向,全程互联网运作,因而取得了巨大的成功。可见,对“90后”动画市场的发掘必须从其文化、经济二重性出发,努力实现二者的统一,才能实现二者的融合。

最后,构建完善的动漫商业生态系统。对当代中国动漫企业而言,动画电影票房并不足以承担所有风险,有必要构建完善的生态系统以有效分散风险,并为动画创作提供有效的战略保障和支撑。如《十万个冷笑话》以卢恒宇和李姝洁动画工作室为核心,构建起小至动漫创意创作,大至新浪、苏宁易购等商业合作伙伴的紧密、广泛、灵活的内外部生态系统,为《十万个冷笑话》的成功创造了良好的内外部条件。

总之,低幼悖论是由受众二重性即文化受众与经济受众分离引起的一种矛盾现象。这就要求中国动漫企业高度重视动漫受众二重性问题,努力促成其市场受众文化与经济倾向的统一。

陈庆德,马翀炜. 文化经济学[M].北京:中国社会科学出版社, 2007.

[2] 夏宏. 可怕的90后[J]. 创业邦. 2012,(8).

[3] [美]詹姆斯·弗·穆尔. 竞争的衰亡:商业生态系统时代的领导与战略[M].梁骏,杨飞雪,李丽娜,译.北京:北京出版社,1999.

[4] 欧阳友权. 文化产业概论[M]. 长沙:湖南人民出版社,2007.

The Children Paradox in Chinas Animation Movie Market and Its Audience

HU Chunlei,LIU Xin

School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China

The children paradox is a contradiction in which the coexistence of the criticism of children animation movies and childrendominated animation movie market leads to the predicament of animation movie development. The reason for its existence is the audience duality resulting from that of the cultural goods; in other words, it is a result of the inconsistency between cultural and economic audiences. To solve the children paradox, it is necessary to distinguish cultural audiences from economic audiences and realize their consistency.

children paradox;duality of cultural goods;duality of audiences;animation movies