亚太安全架构的未来图景

2015-07-13封帅

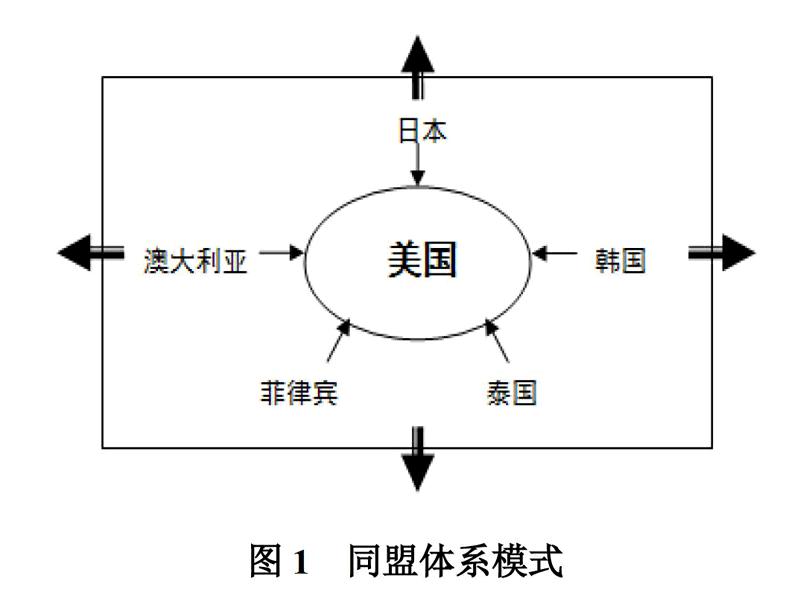

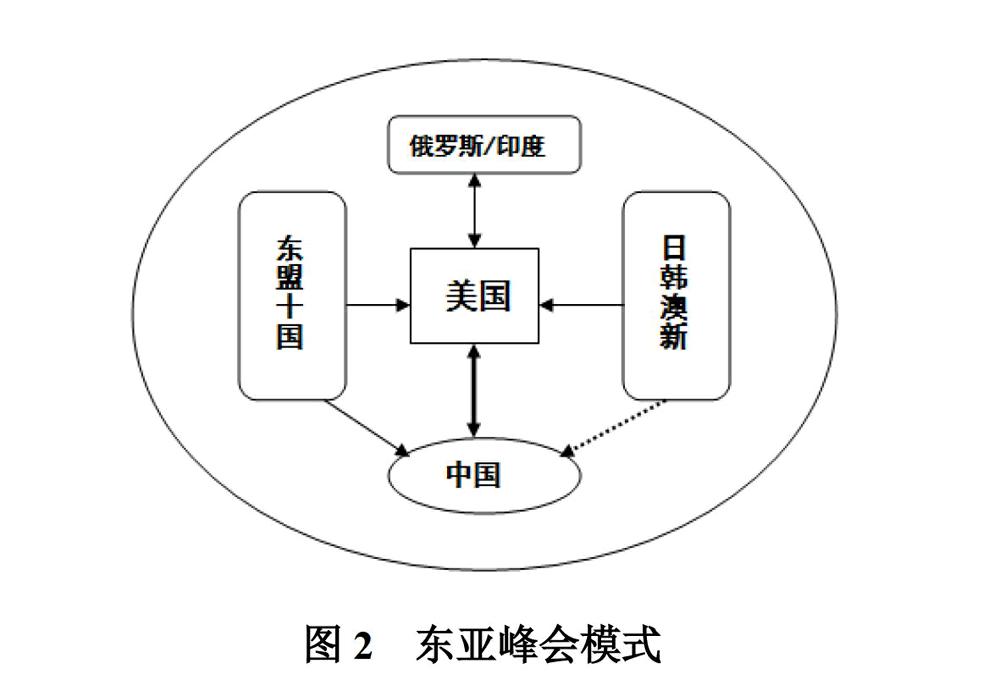

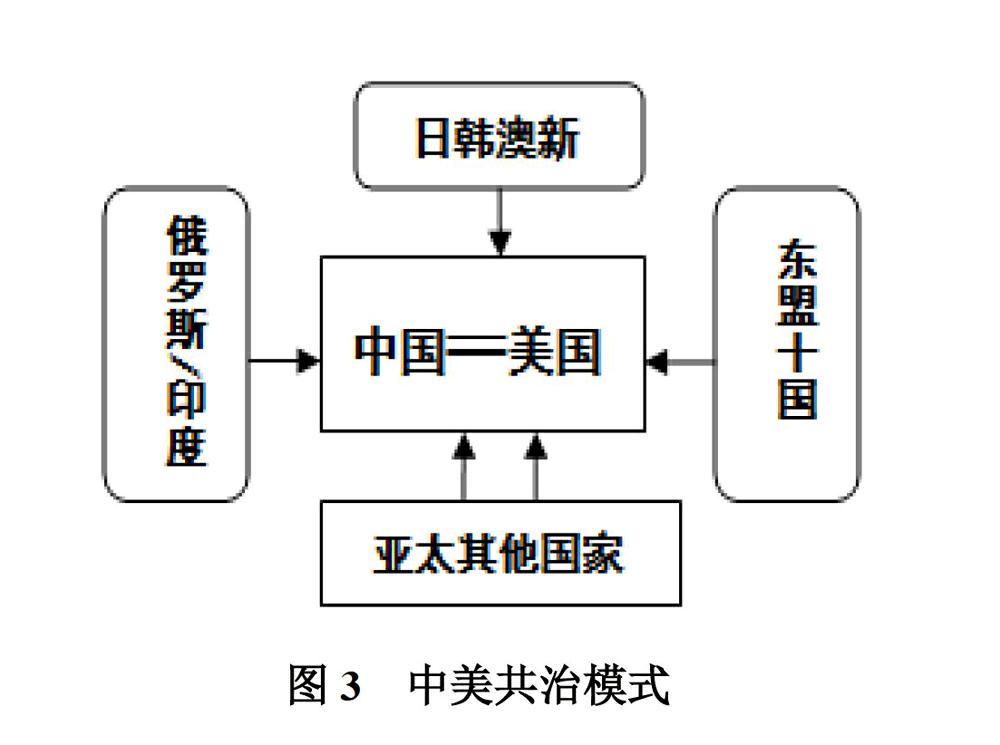

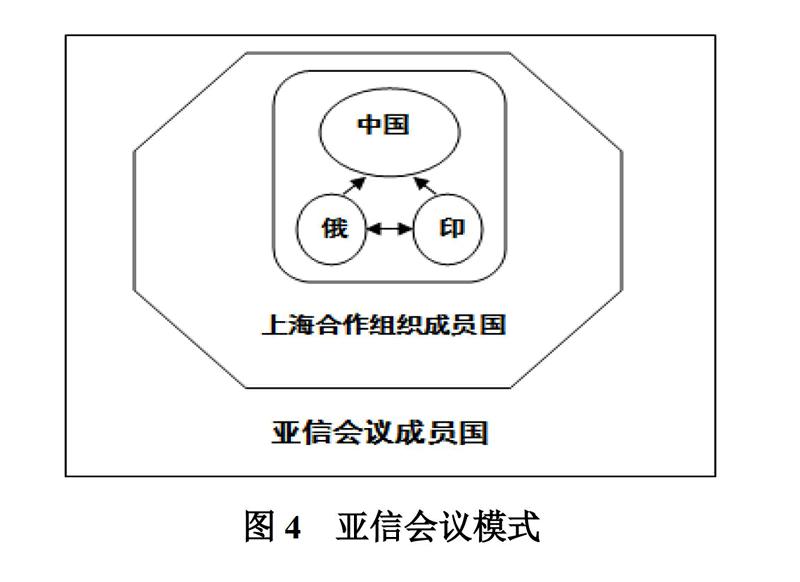

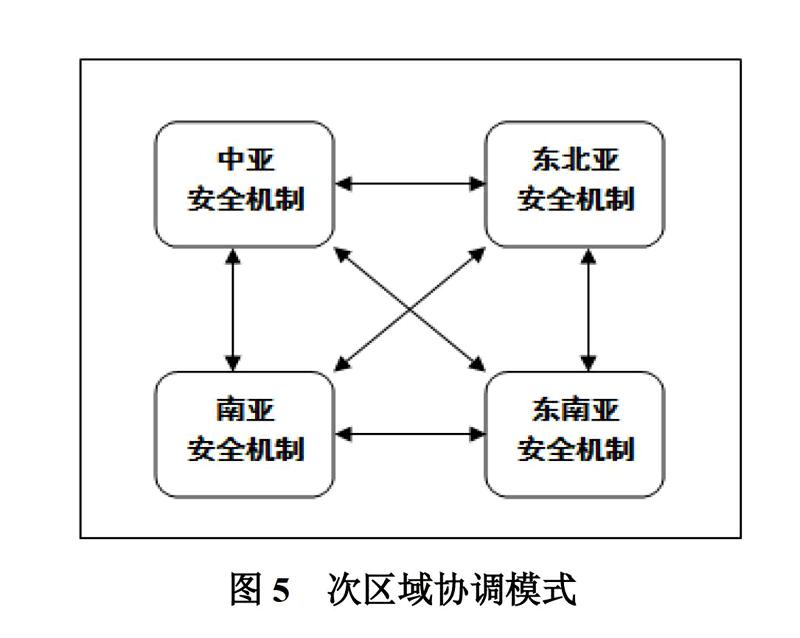

【内容提要】 当前亚太地区的安全挑战主要有三类,即残余的冷战结构、结构性的战略冲突以及非传统安全问题。这三类安全问题本属于不同的历史时段,却同时出现在亚太空间中,从而造成了复杂的系统性安全困局。因此,是否具备同时处理三类不同属性的安全问题的能力,就成为评估和判断未来安全架构有效性与可行性的基本标准。由于亚太各国在冲突根源、理论准备、核心基础、建设目标和基本原则等安全架构建设的关键点上存在明显的分歧,必然导致在安全架构的建设过程中展现出明显的路径差异,最终形成六种典型的亚太地区安全模式,分别是同盟体系模式、东亚峰会模式、中美共治模式、亚信会议模式、次区域协调模式及东盟主导模式。根据以安全问题的类别和属性为基础生成的评估标准,对这六种模式、进行二维空间的落点象限排布,可以简单勾勒出未来亚太安全架构的基本谱系,从而对其未来发展图景进行宏观判断。

【关键词】 亚太安全架构 系统性困局 差异化路径 模式谱系

【作者简介】 封帅,上海国际问题研究院国际战略研究所助理研究员

【中图分类号】 D815

【文献标识码】 A

【文章编号】 1006-1568-(2015)04-0015-23

【DOI编号】 10.13851/j.cnki.gjzw.201504002

冷战结束后,亚太地区逐步成长为世界经济版图中最具活力的区域之一,在全球体系中发挥着越来越重要的作用。然而,令人遗憾的是,由于历史因素和现实利益的冲突,亚太国家在地区安全领域的合作始终停滞不前。尤其在2010年以后,亚太安全领域逐渐呈现出传统安全热点问题全面升温,非传统安全挑战层出不穷的复杂局面。在国际体系转型和大国竞争等因素的共同作用下,亚太地区新的军备竞赛趋势正逐渐成形,陷入“安全困境”的风险已不容忽视。

事实上,在过去20多年里,亚太地区不同国家和国家集团已经就建构符合地区要求的安全机制进行过多次尝试,并取得一些积极成果。但整体而言,缩小地区安全赤字,管控军事冲突,降低安全风险的目标远未实现。这种结果的出现固然受到亚太地区复杂的地理、历史、政治、文化条件以及发展阶段的巨大差异等客观因素的消极影响,但更重要的是,亚太各国对于当前地区安全问题实质的理解及在设计与建构合理的亚太安全架构的路径选择方面存在明显的分歧,最终造成各国相互掣肘,使整个地区安全体系的建设举步维艰。

本文试图以社会科学的理论工具清晰地呈现当前亚太安全架构建设的复杂进程,描绘亚太安全架构可能出现的不同图景。为了实现这一目标,本文将从当前亚太安全问题的性质和特征出发,分析亚洲安全领域所呈现的系统性困局,并解释处于困局中的亚太诸大国在安全问题上的复杂利益关系。在此基础上,对当前亚太各国尤其是中、美在亚太安全问题方面的关键分歧点进行考察,最终根据各国在亚太安全问题上差异化的路径选择归纳未来亚洲安全架构可能形成的六种模式,以期全景式呈现未来亚太安全架构建设过程中可能出现的复杂图景。

一、系统性困局与亚太安全新架构的使命

进入21世纪第二个十年以来,亚太地区的安全形势明显恶化,无论是在海洋还是内陆,都呈现出旧的安全问题难以解决,而新的热点问题和突发事件层出不穷的局面,使亚太各国疲于应付。令人目不暇接的安全乱局也让很多亚太国家对本国安全环境表达深切的担忧。

然而,仔细分析当前亚太安全领域的各种问题的属性和特征,便会发现该地区的安全风险和冲突烈度实际上与冷战时期相差甚远,甚至与20世纪90年代中期相比也有所下降。 只是因为亚太地区目前所积累的各类安全议题的不同属性,在地区秩序转型时期形成了相互羁绊、相互制约的复杂结构,从而使该地区陷入了系统性困局。这意味着,如果能够准确判断和分析不同安全议题的性质与意义,就能够在理论上为亚太安全提供体系性认知,这也是构建亚太安全架构的前提和基础。

从安全议题的属性和特点出发,当前亚太地区安全领域的各种热点问题大体上可以划分为三类:

(一)冷战遗产

尽管全球意义上的冷战格局已随着苏联的解体而终结,但冷战遗留下来的各种有形和无形的遗产仍然深刻影响着世界。其中,亚太安全领域便是冷战遗产最为“丰富”的区域之一。 作为冷战时期两大阵营对抗的前线,东亚地区仍旧保留了冷战结构的诸多残留,依然在干扰地区安全环境的建设。目前亚太地区风险最大的几项安全议题均属这一类别。

其一,朝鲜半岛安全问题。20世纪50年代的朝鲜战争塑造了冷战在亚洲的基本格局,作为战争遗产,朝鲜半岛南北对峙的局面一直延续至今。当年参战各方至今仍未签署正式的和平条约,半岛和平仅仅维系于《朝鲜停战协定》。从法理上说,战争状态仍未结束。由于对相关各方的安全利益缺乏明确的制度性安排,在苏联解体之后,朝鲜半岛仍然延续着冷战时期的对峙状态,任何关于半岛局势的安全问题都会引起全世界的关注,无论是旷日持久的朝核问题,还是如“天安号”事件、延坪岛炮击等突发事件,都是带有明显冷战色彩的安全议题,同时构成了地区最大的安全风险。

其二,钓鱼岛及南海岛屿主权归属争端。引发亚洲国家之间最多争议的岛屿主权争端也同样根源于冷战。世界反法西斯战争结束后,冷战随即爆发,战胜国集团迅速瓦解,因此对战败国责任的追究和法西斯国家扩张过程中强占的领土主权的重新划定工作始终没有完成。在东海方面,由于冷战对峙的出现,使得美国采取了拉拢和纵容日本的政策,人为地“制造”了钓鱼岛问题。在南海方面,岛屿主权归属始终没有以国际条约的形式确定下来,从而为当前的岛屿主权争端埋下了伏笔。

除此之外,诸如中国台海问题、领土争端(日韩、日俄、中印)、印巴冲突等亚太地区的其他很多次级热点问题也都属于典型的冷战遗产。这类议题属于与领土主权等敏感问题密切相关的高政治问题,往往难以在短时间内解决,而处理不当则很容易引发高烈度冲突。可以说,冷战结构是亚太地区最棘手的安全难题的主要根源,它的存在为亚太国家之间在安全领域构建相互信任和理解设置了巨大障碍,极大地提升了地区安全机制建设的难度。

(二)结构性战略冲突

除了顽固的、难以根除的冷战遗产,亚太地区作为当代大国利益的重要交汇点,地区国家之间围绕关键资源和战略利益已经形成复杂的竞争关系。国家间的竞争人为地制造或放大了地区间既有的安全矛盾,从而构成当前亚太地区第二类安全问题。

首先,全球和地区大国基于争夺地区战略主导权的目的,人为激化安全矛盾。迄今为止,后冷战时代的亚太地区战略结构仍未成形,主要大国仍将这一区域视为必须加以争夺的重点战略区域,从而人为地“创造”了部分地区安全问题。其中最有代表性的是奥巴马政府执政以来,美国的“重返亚太”战略。从2009年希拉里·克林顿提出“重返亚太”构想开始,美国通过加强军事存在、扩大同盟体系以及“跨太平洋经济伙伴关系协定”(TPP)的建设,从军事、政治和经济领域保持并扩大美国在亚太地区的战略优势。 在这一过程中,美国积极利用外交手段,挑起亚太地区国家之间既有矛盾,积极支持部分国家对长期无法解决的争议问题的利益诉求,或通过政治表态等方式激发安全热点问题。以此为支撑,美国试图扩大对亚洲安全事务的参与度,限制新兴国家影响力的扩展。这种一度被冠以“巧实力”外交的行为实际上引发了一系列亚洲安全问题,对整个亚太安全架构造成严重干扰。

其二,后冷战时代,中小国家对地区资源的争夺引发新的安全问题。作为一种特殊的政治军事结构,冷战具有将中小国家的利益诉求暂时冻结的特殊作用。 冷战时期,中小国家的安全利益完全维系在以超级大国为首的意识形态阵营中,其在安全领域的利益诉求完全受制于大国战略,无法获得充分的表达空间。冷战结束后,亚太地区中小国家原本被抑制的对地区资源的诉求全面扩展,在民族主义情绪的推动下形成了激烈的资源争夺态势。加之亚太地区本身在安全共识和安全机制方面存在较大欠缺,从而引发了很多新的地区安全问题。其中最为典型的是东北亚、东南亚国家在海洋和大陆架划界问题上出现的复杂争端。

(三)非传统安全问题的严峻挑战

无论是冷战的遗产,还是由于结构性战略冲突引发的安全问题,总体上均属于传统安全问题,集中体现为主权国家间的互动关系。然而,随着亚太地区全球化程度的不断加深,尤其是进入21世纪后,亚太区域内的非传统安全问题也浮出水面,并且呈现出明显的跨国性和流动性特征,逐渐成为区域内国家共同的安全问题,从而构成了当前亚太安全领域的第三类威胁。

当前亚太国家所面临的非传统安全挑战非常严峻,不仅种类繁多、影响广泛,更重要的是,目前大多数亚洲国家在非传统安全问题上都缺乏有效的处置能力,更遑论风险预防能力。现阶段对于整个地区影响最大的非传统安全威胁包括:恐怖主义、金融风险、毒品走私、跨国有组织犯罪、环境恶化、自然灾害、流行性疾病、信息安全、食品和水资源短缺等。 这些问题虽然在冲突的烈度和对国家层面的影响力不及传统安全问题,但因其波及普通民众的日常生活,容易对相关国家国内的政治与社会稳定造成直接影响。如果无法得到有效应对,地区国家的稳定恐难持久。

(四)系统性困局与安全架构的评估标准

上述在亚太地区广泛存在的三种安全问题的性质不同,在地区安全问题上产生的影响也具有功能性差异,同时它们之间相互联系,相互影响。这使得亚太安全领域形成了复杂的系统性安全困局。

从时间轴的视角来看,冷战遗产类的安全隐患属于历史遗留问题,属于“过去时”的安全问题。围绕这类安全问题的互动仍然延续着冷战时代的诸多规则和程序,在冷酷的核威胁与战争风险面前,所有理想化的解决方式都很难改变因冷战延续而来的部分国家之间已根深蒂固的认知与互动模式,大规模的武装对峙和赤裸裸的军事竞争仍然主导着这类议题的话语体系。

战略冲突类的安全问题在时间上则属于“现在时”的问题。在后冷战时代,地区秩序进入转型与重构的过渡时期,主要的地区大国和对于自身发展具有期许的中小国家纷纷尝试在新的地区秩序中争取于己有利的位置。这种国家战略层面的竞争趋势很自然地超越了对于新的安全问题的忧虑。作为地区秩序的重要组成部分,安全问题的管控和解决很大程度上受制于地区国家战略层面的冲突。也就是说,在亚太地区的国际秩序建构完成之前,战略冲突的存在就是一个结构性矛盾,很难获得彻底解决。

非传统安全问题属于国际体系中的新议题;在亚太安全的时间轴内,很大程度上属于“将来时”的议题。非传统安全问题具有的流动性和国际性,使得任何国家都无法孤立地应对挑战。这些新的安全问题需要各国之间超越旧的国家关系模式,建立共同的安全认知和良性的互动合作关系,以全球治理的视角和方式加以应对和解决。国际组织和其他非政府行为体能够在这一领域发挥独特的作用。

从理论上看,虽然上述三类安全问题都可以找到较为清晰的解决路径,但在现实的国际关系中,当处于不同时间轴的三类问题同时出现在亚太空间内,应对难度将大幅度提升。一方面,清理冷战遗产是对地区秩序的重新洗牌,其结果将改变整个亚太地区的地缘政治版图,需要全球与地区大国在充分磨合的基础上达成一致,否则将引发难以预估的安全风险,而目前条件显然尚未成熟。但如果不解决冷战遗产,亚太地区始终难以在安全领域建立实质性互信,也不可能完全摆脱冷战思维的影响。在不触及残余冷战结构的情况下,亚太国家需要对自身在未来地区秩序中的地位加以考虑,大国为获取地区战略主导权积极布局,中小国家则希望尽可能抢占眼前的安全利益,并且尽可能多地获取在地区安全问题上的话语权,以便在未来体系中获得相对有利的位置。这种在地区战略层面的进取态势又会导致新的安全问题。在大国利益缺乏有效协调、中小国家的舒适度难以保障的情况下,很难建构有效的亚太安全架构。