拷问心灵的科幻创作

2015-07-13韩松

韩松

科幻的力量,在于将黑暗置于阳光之下

我只不过是台记录仪。我写东西,大致是为了记录梦话。唯一的差别是,如果夜里是在记录虚构,那么白天则是在记录真实。但这个“真实”,在我看来,往往又是“不真实”,因为它只承载了表面的言语行动和人物间的关系。

实际上还有一种真实,弥漫在宇宙中的,让人恐慌的,内心发虚的,惆怅的,见不得人的,却不一定能被记录下来。就像侦探一样,不仅目击案件的现场,而且挖掘记忆的秘密。想把那些正在遗忘中的,却噬咬人的心灵及潜意识的,重新回忆并记录下来,形成一幅更精细确致的地图,这件事很累,也不好做,但作为观察者,来此星球走一遭,总得要留下一些“印记”吧?

20世纪初,鲁迅、梁启超把科幻引进中国时,正值中华民族内外交困的关头。鲁迅说他留学日本,第一次读到凡尔纳的科幻小说,吃惊地发现:“中国知识分子的梦是金榜题名、升官发财、封妻荫子,而西方先进知识分子的梦想是海底两万里、八十天环游地球、远征月球。”所以他要引进科幻作品,“导中国人群以行进,必自科学小说始”。

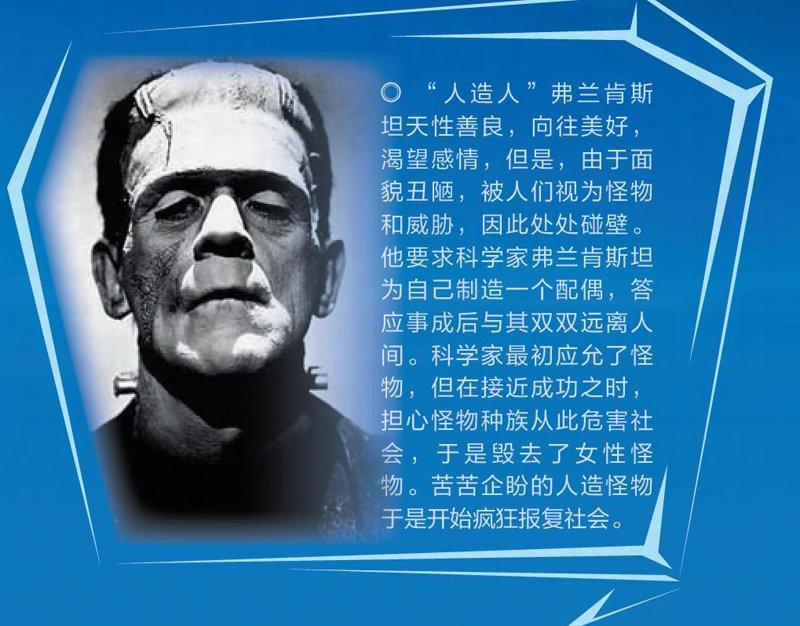

某种意义上,好的科幻,一定是毁三观的。好科幻深入人性,颠覆人性,再造人性。如《弗兰肯斯坦》《苍蝇》《人生不相见》,人性都彻底变了。还有《三体》,5分钟建立极权,比很多主流小说对人性的描绘更为深刻。

根据20世纪80年代的法国同名科幻漫画改编的电影《雪国列车》,也深刻反映了某种“真实”。列车上的资源是有限的,因此只能保障少数贵族乘客享有好的饮食、医疗、教育和居住条件。在头等车厢,观众们还看到了技术专家的存在,他们维护列车的安全,防止出轨,这是为了保证列车安全高效地运行,在世界末日的恶劣环境下,这也是第一位要保证的。而从下等车厢夺走小孩去做列车配件这种事情,虽然骇人听闻,但也是服从于保证列车不停滞地向前这一首要条件而存在。末节车厢的贫困人口,是为了让上层人士得以体面享受富裕生活而存在的。这部科幻作品,把社会和阶层的残酷性展露无遗,让人观后不得不深刻反思。

好的科幻作品,不回避对现实问题的关注,在反映社会问题的同时表达出强烈的社会批判性。

陈楸帆在《鼠年》中,写大学毕业生找不到工作,就去参加灭鼠大军。未来转基因的老鼠泛滥,鼠群中诞生了宗教信仰,但这些学生兵却如一盘散沙,溃不成军。小说看似荒诞,却喻示了全球化技术时代,文明及文化的断裂,这种断裂一旦形成,极难恢复。人们看上去生活富足,但空虚的内心使得每个人都活得很艰辛。

科幻是一种能赢得未来的现实主义文学。它的主要读者是青少年,它比一般的玄幻和青春文学更复杂,是能直接抵达90后内心的文学形式之一。在培养未来“科学达人”的过程中,科幻正起到无法替代的“润物无声”的作用。