黑河流域自然地理景观格局变迁与荒漠化研究

2015-07-13郝兴旺张永福康建锋

郝兴旺 张永福 康建锋

摘要土地荒漠化是制约我国社会、经济可持续发展的严重问题之一。随着经济和社会发展,黑河流域的土地荒漠化越来越严重,成为该区域可持续发展的制约因素。影响荒漠化的因素多种多样,笔者认为荒漠化与自然地理景观格局变迁有重要的联系。根据有关资料对黑河流域自然地理景观的变迁进行了阐述,并在此基础上分析了该地区自然地理景观格局的变化与荒漠化的关系。结果表明,黑河流域荒漠化的发生、发展与自然地理景观变迁有紧密的联系,两者之间相互作用,相互影响。

关键词黑河流域;自然地理景观格局;荒漠化

中图分类号S181.3文献标识码A文章编号0517-6611(2015)07-265-04

Study on Transition and Desertification of Natural Geographical Landscape Pattern in Heihe River Basin

HAO Xing-wang1,2, ZHANG Yong-fu1,2*, KANG Jian-feng1,2

(1. College of Resource and Environment Sciences, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046; 2. Key Laboratory of Oasis Ecology, Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046)

AbstractLand desertification is one of the serious problems restricting social and economic sustainable development in China. With the development of economy and society, land desertification of Heihe River basin becomes more and more serious. The desertification has important links with transition of natural geographical landscape patter. According to relevant data, the transition of natural geographical landscape of Heihe River basin was elaborated. On the basis of this, relationship between desertification and transition was analyzed. The results showed that the occurrence and development of desertification of Heihe River basin is closely related with transition of natural geographical landscape.

Key words Heihe River basin; Natural geographical landscape pattern; Desertification

土地荒漠化是黑河流域最突出的生态环境问题之一,是长期制约流域社会经济发展与生态环境保护的重要因素,严重危害了黑河流域的可持续发展。良好的生态环境不仅是人类赖以生存和发展的基本条件,同时也是实现经济、社会持续发展的重要物质基础。因此,黑河流域土地荒漠化蔓延与发展趋势备受人们关注。关于黑河流域的土地荒漠化的相关研究资料颇多,研究的方向也是多元化多方位的。经过众多学者的努力,目前已取得了丰富可观的研究成果。

程国栋等从流域生态经济学的理念入手,系统地阐述了黑河流域环境变迁,并对土地荒漠化现状与发展趋势进行了详实的阐述,为研究黑河流域的荒漠化提供了可靠的理论依据和数据支撑[1]。石玉林等从宏观角度系统地阐述了西北地区土地荒漠化问题发展趋势与水资源有效开发利用之间的关系,并对土地荒漠化的内涵进行了界定,据此提出了黑河下游生态环境综合治理意见[2]。刘昌明等阐述了黑河流域的基本概况,对黑河流域生态环境进行了地域分区研究,进一步探讨了黑河流域生态环境问题产生的缘由,并提出了科学合理的治理措施[3]。

舒检民等探讨了黑河流域生态环境恶化现状,指出黑河流域最突出的生态环境问题是土地荒漠化、盐碱化。土地资源适度开发,黑河水资源有效合理利用、必要的水利工程和科学的分水方案是防治黑河流域土地荒漠化行之有效的途径[4]。王根绪等对黑河流域沙漠化状况、发展历程与变化趋势进行了分析,揭示了不同流域地区的土地沙漠化、盐碱化现状。指出黑河中游地段水资源的严重不合理利用是导致沙漠化迅速发展的关键因素[5]。李森等对黑河下游的土地沙漠化、盐碱化进行定量研究,指出黑河下游因东西河段诸多支流分岔断流,泄水量短期骤减,造成沿岸树木草本植被严重退化枯死,风沙逐步蚕食居延绿洲,可以利用的土地不断沙化、盐碱化不断扩张[6]。齐善忠等探讨了黑河流域中游地区的土地荒漠化现状及其发展的成因,通过研究提出了土地沙漠化防治行之有效的措施[7]。赵明等运用土地荒漠化遥感监测的方法提取相关数据,通过构建相关模型分析了黑河流域中下游地区土地荒漠化现状及驱动因子,并提出了防治土地荒漠化的具体方法和途径[8]。王浩宇等就近年来高台县沙漠化动态变化趋势与驱动因子进行了详细的分析探究,选取了1976、1992和2009年三期的TM遥感影像数据,从轻度、中度、重度和严重4个等级对高台县沙漠化土地进行解释,借助GIS软件得出了3个时段黑河流域沙漠化土地面积的统计结果[9]。王涛等就黑河流域土地荒漠化与可持续发展的情况进行了深刻探讨,解析了土地荒漠化的发生、演变、发展与可持续发展之间的关系。在此基础上,提出了黑河流域可持续发展的基本策略[10]。

关于黑河流域土地荒漠化的文献、著作较多,大多数是从生态学的视角对黑河流域荒漠化成因及治理方案进行研究,但从景观学角度对黑河流域土地荒漠化的研究著作较少。笔者试图从景观学理论框架下,从气候变化、水资源现状、土壤覆被变化等多个方面,对黑河流域自然地理景观变迁进行深入的探讨,并运用综合分析的方法研究了自然地理景观变迁与土地荒漠化的关系,这对区域可持续发展有重要的理论指导意义。

1 土地荒漠化概念及黑河流域土地荒漠化概况

土地荒漠化是21世纪十大环境问题之一,对人类社会的生存和发展形成严重威胁。按1994年《联合国关于发生在严重干旱或荒漠化的国家特别在非洲防止荒漠化的公约》的定义,“荒漠化是指包括气候变异和人类活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化”。土地退化是由于过度使用土地或由于多种营力结合导致干旱、半干旱和亚湿润地区雨浇地、水浇地水分补给失调或使草原、牧场、森林生态系统的生产力下降和物种多样性减少。该研究所论述的土地荒漠化是从广义的角度来阐释,它包括土地沙化、土壤盐渍化、水土流失和生物生产力衰减等。

土地沙漠化是土地生态退化最为严重的表现形态。黑河流域上游地段沙漠化土地主要分布在肃南县境内,并在祁连县也有零星分布,沙漠化土地面积达到23.09 km2,比1987年测得的数据增加了14.88 km2,沙漠化年均发展速度达15.1%,分布面积虽小,但发展势头迅猛。黑河流域中游地区沙漠化土地面积由1987年的2 321.03 km2增加到2000年的2 678.0 km2,平均扩展率为15.38%,年均递增29.75 km2,呈现出迅速的沙漠化扩展态势。下游地区是黑河流域沙漠化土地的主要分布区,沙漠化土地面积达到10 061.97 km2,占据整个流域沙漠化土地总面积的78.87%,占下游地区土地总面积的16.34%。与1987年相比,该区域沙漠化面积增加33.17 km2,年均沙漠化土地扩展面积高达2.764 km2。近10年来,全流域范围内新增沙漠化土地面积405.02 km2,其中黑河中游地区沙漠化土地新增面积356.97 km2,占88.14%。综上所述,黑河流域中游地段已成为全流域土地沙漠化发展蔓延的典型区域[11]。

2研究区概况

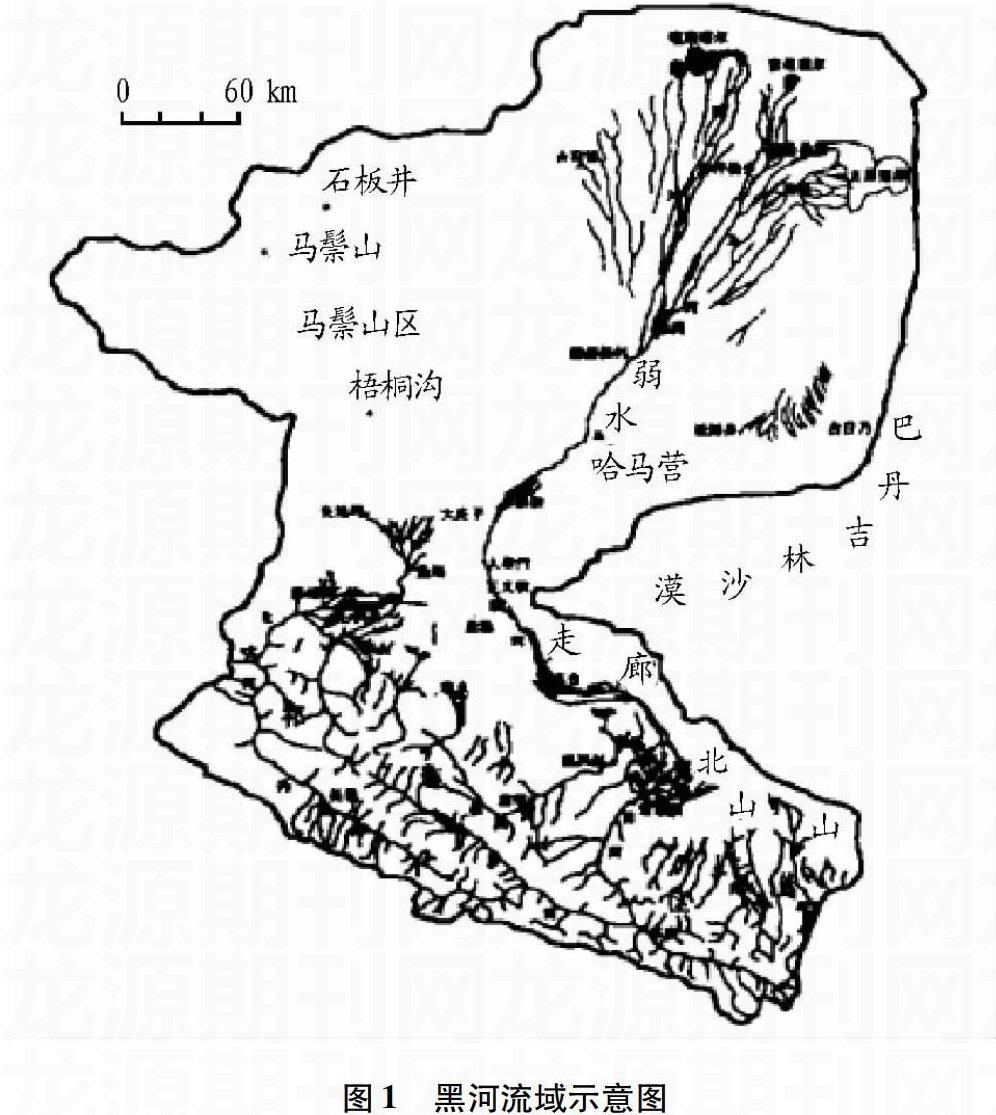

黑河发源于青藏高原东北边缘的祁连山地,源头位于祁连山南麓甘肃青海两省交界附近的白沙沟附近,海拔4 400 m处(98°49′ E,39°43′ N),距离祁连山的主峰团结峰(海拔5 808 m)24 km。黑河水系沿祁连山南坡流经祁连县黄藏寺,与东南来的八宝河(又名鄂博河)汇合后,向北流入甘肃省境。北切穿走廊南山,至海拔1 750 m的鹰落

峡口出山,进入张掖绿洲,再西北过高台县,经正义峡流入内蒙古额齐纳旗荒漠绿洲,最终注入了居延海。其干流全长821 km,流域面积约为13万 km2(图1)。 以鹰落峡、正义峡为界线将其分为上、中、下游三部分。上游为祁连山地,降水丰富,常年积雪覆盖,是流域主要补给水源的形成区,以冰川、草原和森林自然景观生态系统为主。森林景观生态系统分布在海拔2 000~3 900 m的高海拔地带,其中乔木林与高山草原在海拔2 300~3 500 m地带镶嵌分布。该区域属于山地高寒草原气候,寒冷湿润,温度、降水具有明显的垂直地带性,植被垂直分异规律显著[12]。中游地段流经张掖绿洲,水资源较为丰富,农业比较发达,开垦历史悠久,是我国重要的商品粮基地之一。行政区划包括甘州区、高台、临泽、肃南和民乐(一区五县),面积421.40万 km2,该区域属于典型的温带大陆性干旱草原气候。下游流经内蒙古额济纳旗荒漠绿洲,农业开垦历史悠久,早在汉武帝时就有相关史料记载,元朝还建立了久负盛名的居延黑水城灌溉农业区。近年由于全球气候变暖,水资源不断减少,农业生态系统呈现衰退趋势。该地区属于温带大陆性荒漠草原气候,以半荒漠、荒漠草原景观生态系统为主,气候干燥,降水量季节变化大,蒸发较强,土壤盐渍化程度严重,是黑河流域土地荒漠化治理的重点区域。

图1黑河流域示意图

3 自然地理景观变迁与荒漠化的关系

3.1气候变化与荒漠化

近年来关于西北气候的研究成果表明,我国中纬度半湿润至干旱荒漠地带的气候呈现鲜明的波动的暖干化趋势,况且这种暖干化趋势将会一直延续至2030年左右。能否在短时间内逆转本世纪的暖干趋势,目前科学界尚无定论。

3.1.1

气温变化。

气温是干旱区气候冷暖变化最显著的指标表现,它的变化将会对水资源、生态环境和社会经济产生重大影响。受全球气候变暖大趋势的影响,近40多年来黑河流域所在地区的气温逐渐升高,其升温率远远大于北半球的平均升温率。但在时间和地域尺度上,升温率又有明显差别。从时间层面来看,20世纪60~90年代,黑河流域气温上升平均幅度逐渐增大。通过研究发现,80~90年代温度上升了0.4~0.6 ℃,与60年代相比上升了0.7~1.2 ℃。黑河流域气温的增高主要表现在冬季,90年代冬季平均气温比70年代升高约0.7~1.1 ℃,与60年代相比上升约1.2~2.3 ℃,上升幅度比年平均气温升高幅度更加显著。在地域尺度上主要表现为从下游到上游,随着海拔的逐渐升高,气温越来越低,升温率越来越小。60~90年代下游的额济纳旗绿洲气温升高了1.83 ℃,中游的张掖和高台分别升高了0.90和0.73 ℃,而在上游的祁连山地气温仅升高了0.21 ℃[13]。

3.1.2

降水变化。

通过对黑河流域40多年来降水量的数据进行统计分析,发现降水总趋势是增加的。60年代初到90年代末平均降水量分别增加了9.51%、8.01%、16.75%、16.86%。同时,流域上中下游的降水年际变化也不一致。上游(祁连山地)80年代平均雨量最多,高达417.05 mm;90年代次之,为410.76 mm;70年代最少,仅为371.57 mm。中游(张掖)70年代雨量最多,达139.31 mm;80年代次之,为126.36 mm;60年代最少,约为115.48 mm。下游(额济纳旗)90年代最多,降雨量为47.62 mm;60年代次之,降雨量为40.758 mm;80年代最少,竟低达21.01 mm [14]。

3.1.3

气候变化与荒漠化关系。

研究区气候的基本特征:夏季炎热干燥,冬季寒冷多风,气温的日较差和年较差变化幅度很大;降水稀少,空气干燥,蒸发量大;大风、沙尘暴天气频繁出现,主要分布在春季;是我国典型的干旱气候区,长期干旱致使该区域土地植被覆盖率很低,形成了大面积的沙漠和戈壁。

由于全球气候变暖的影响,黑河流域气温上升趋势较为显著;降水量分布年际变化大,整体上呈现逐年增加的趋势;年蒸发量呈现波动增加的趋势。相比而言,年蒸发量的增长速度远高于年降水量的增长速度。综上所述,研究区气温显著升高,降水量年际变率大、极不稳定,而蒸发量又持续偏高不降。因此,在全球气候日益变暖、干旱化的背景下,水分蒸发量逐渐增大,这样就明显加剧了土壤的干燥程度。虽然短期内降水量有所增加,但降水量的增加幅度远小于蒸发量,加剧了区域土壤的干旱化,植被覆盖率下降,生物群落逐渐衰退,进一步加剧了土地荒漠化的程度。

3.2水资源变化与荒漠化

3.2.1

水资源变化。

随着研究区社会经济快速发展、人口急剧增加、各种资源开发和城市化进程的加快,该流域本就不足的水资源承受着经济社会发展和人口增加所带来的双重压力,从而造成该区域水资源进一步短缺,致使下泄水量急剧下降。根据黑河正义峡水文站资料显示,1949年以前,黑河干流下泄水量平均13.19×108 m3/a,50年代平均12.25×108 m3/a,60年代平均11.08×108 m3/a,70年代平均为10.59×108 m3/a,80年代后期下降到5×108 m3/a左右,90年代仅有3×108 m3/a,其中1992年只有1.83×108 m3/a。而上游鹰落峡地段50年代径流量为16.85×108 m3/a,60年代为14.72×108 m3/a,80年代为17.48×108 m3/a,进入90年代下降为14.80×108 m3/a,呈现波动变化的趋势[15]。

3.2.2

水资源变化与荒漠化关系。

从上述资料看出,黑河流域受气候变化趋势的影响,上游来水量虽然有一定幅度的变化,但总体变化特征并不明显,没有特别显著的递减,只有丰枯年份之别;中游地区由于工农业用水量大幅度增加,河流下泄量不断减少,进一步造成地下水位下降,从而直接导致荒漠化不断蔓延,植被大量退化、枯死,河流中下游地段生态环境逐步恶化,绿洲面积萎缩,沙漠化土地面积扩张,荒漠化趋势愈演愈烈。总而言之,黑河上游拦坝蓄水截流,中游地区城市化进程不断加快,工农业用水量逐渐增加,使下游供水量严重不足,水分补给系统失调,造成河床、湖泊干涸,生态环境恶化。河流下游地段由于地下水位不断降低,大量植被死亡,地面大面积裸露,绿洲缩小甚至消失。加上因缺水而人为撂荒的土地,在风力作用下土壤表层逐渐被侵蚀,表层植被被不断堆积的沙土埋压,形成新的荒漠区,进而演变为流动、半流动沙丘,造成周边土地风蚀沙化。

3.3土壤变化与荒漠化

3.3.1

土壤变化。黑河流域土壤可划分为三大系列:山地土质系列;地带性土质系列;隐域性土质系列。流域地区属灰棕荒漠土壤与灰漠土壤分布区,除以上地带性土壤类型外,还有潮土、灌淤土、潜育土、盐土和风沙土等非地带性土壤[16]。

盐碱化是土壤退化的重要表现形式之一,主要在流域中下游地区分布。盐土主要分布于流域冲积、洪积扇下缘低洼地带,河岸阶地和沼泽地带。中游地区盐碱化土地面积约22.44万hm2,其中张掖市盐碱化占该地区61.9%,面积约为13.89万hm2,酒泉市(仅包括肃州区和金塔县两地)盐碱化占该地区38.1%,面积约为8.55万hm2,下游额济纳旗盐碱化土地面积25.17万hm2。

流域中游地区水土流失面积约为25 992.9 km2,占全区土地面积的62%,水土流失主要由风力侵蚀造成。其中,中游地区祁连山林牧区主要以水力侵蚀、重力侵蚀为主,在高台、甘州、临泽三县(区)黑河、梨园河两岸,水重力侵蚀也时有发生。除此之外,中游地区还有部分的冻融侵蚀。该区域水土流失主要分布在北山风沙区、走廊平原区、南部土石山区。祁连山区南部走廊地带总面积约24 282.8 km2,外力侵蚀面积13 947.1 km2,占该区总面积的57.4%,其中水力侵蚀面积占3.1%。河西走廊平原地区总面积9 353.5 km2,土壤侵蚀面积达到5 399.0 km2,占该区土地面积的57.7%。

43卷7期

郝兴旺等黑河流域自然地理景观格局变迁与荒漠化研究

3.3.2

土壤变化与荒漠化关系。

黑河流域地处我国西北干旱荒漠区,受温带大陆性干旱半干旱气候影响强烈,区内有大面积的灰棕荒漠土与灰漠土分布。中游地区随着城市化进程的不断加快,人们对粮食的需求量随之上升,人地矛盾日益尖锐,从而加大了对土地的开垦力度,耕地面积扩大,使农田灌溉需水量剧增,加上不合理的灌溉方式,不配套的灌排设施,在强烈的蒸腾作用下,土壤正常的水盐运动机理被打破,造成次生盐碱化。由于下游地区受河流上游来水量减少的影响,天然绿洲地区淡水资源的补给量减少,河湖两岸土壤中日益积累的盐分得不到水分的冲洗,加之蒸发强烈土壤积盐返盐,使表层土层含盐量持续增高,原非盐化或轻盐化土壤快速发展成重度盐化土壤,影响了作物的正常生长,土地的生产能力下降。

引起黑河流域土地荒漠化的原因分为自然因素和人为因素两个方面。自然因素表现为地质构造运动和径流冲刷形成由南至北的梯度阶地,使河流落差变大,极易造成水土流失;降水的季节和年度分配不均,且多大雨、暴雨,容易形成局部洪流;由于区内荒漠戈壁广布,植被覆盖率极低,遇到暴风雨不可避免地造成水土流失。人为因素表现在近年来人口极度增加,过度樵采,草原超载放牧以及城市化进程变快等加剧了水土流失。 人类对资源的不合理开发和利用加速了土壤的进一步退化,从而导致了土壤肥力和土地生产能力的下降,反过来又进一步引起土地的荒漠化,造成恶性循环。

3.4植被变化与荒漠化

3.4.1

林地变化。

自20世纪80年代末期以来,流域上游地段天然林分布面积逐渐减少。调查数据表明由1987年的1 398.8 km2减少到2000年的1 255.43 km2,递减率高达10.25%,年平均减少11.94 km2;在80年代后期,中游地区的张掖、酒泉两市尚有天然林地3 496.04 km2,截至2000年减少了126.16 km2,年均递减率0.31%;下游内蒙古额济纳旗是该流域唯一的荒漠天然胡杨林与沙枣林分布区,自1987年以来,其面积减少了34.09 km2,递减率达8.03%。统而言之,全流域天然林面积在10余年间减少了6.35%,年均减少24.905 km2。

3.4.2

草地变化。

黑河流域上游地区草地面积占总土地面积的61.95%。近10余年来,高覆盖草地类型呈明显增长趋势,其面积从1987年的2 051.91 km2增长到2000年的2 187.68 km2,增加6.62%,年均增长率达11.31 km2;低覆盖草地面积有所减少,调查数据显示,近10余年其面积减少了40.37 km2。

中游地区草地面积占土地总面积的25.23%,高覆盖度草地面积较少,仅占土地总面积的4.35%,低覆盖度草地占20.89%。然而,近10年来,低覆盖草地面积出现较大幅度减少,1987~2000年减少面积1 642.26 km2,减少幅度为14.56%。

在黑河流域下游地区,草地是该区域的生态系统的关键环节,也是该区域环境变化最敏感的标示物。根据遥感影像解译数据来看,1987年草地总面积为11 882.06 km2,其中高覆盖草地面积为1 183.42 km2,占土地总面积的1.92%,低覆盖草地面积约为10 698.64 km2,占土地总面积的17.38%;截至2000年,高覆盖草地面积减少为906.23 km2,减少幅度为23.42%,年均递减23.09 km2,低覆盖草地面积减少约为9 512.89 km2,减少幅度达11.08%,年均递减面积达到98.81 km2。因此,下游成为整个黑河流域草地面积年均递减速率最大的区域。

3.4.3

植被变化与荒漠化关系。

在黑河中游地区,巴丹吉林沙漠不断蚕食绿洲、农田,改变了该区域原有的地理景观格局,使林地、草地、水域等自然景观不断缩小甚至消失。因此,自然因素是土地沙漠化迅猛发展不可忽视的重要原因。更重要的是,由于人类盲目的生产活动,滥垦滥伐林地,扩大耕地面积,无视土地资源本身的承载力,导致土地覆盖度降低,风沙肆虐,农田受到侵蚀,表层土壤的有机质和腐殖质含量降低,农作物产量大幅度降低,土地生产能力下降,撂荒弃耕现象频发,区域生态系统平衡遭到严重破坏。

草原地区由于超载放牧,上游地区拦坝蓄水、中游地区因工农业发展过度用水,从而导致了下游地区水资源的匮乏和枯竭,地表植被大量减少和死亡,土地生产能力逐渐退化丧失,生物多样性减少,造成疏松地表缺乏植被覆盖,无法抵御大风的侵袭,表层土壤很快被剥蚀,致使沙质土或砾石在地表富集,从而最终改变了原有的地表景观格局。

4 结语

笔者从气候、水资源、土壤及地表植被4个方面对黑河流域自然地理景观格局变迁进行了系统的阐述,在此基础上深入分析了自然景观的变迁与荒漠化之间的关系。研究结果表明,黑河流域土地荒漠化的发生、发展、演变与自然地理景观格局变迁之间有紧密的联系,两者之间相互作用、相互影响,其发展趋势是不可逆转的。随着国家西部大开发战略的实施,在看到发展所带来的机遇的同时也要看到区域经济的发展与自然资源开发利用之间的矛盾,以及给区域生态环境带来的巨大压力。因此,深入探讨研究黑河流域的地理景观与土地荒漠化现状及动态变化趋势之间的关系,这将会对区域经济发展与荒漠化的治理提供理论依据和行之有效的解决策略。

参考文献

[1]

程国栋.黑河水-生态-经济系统综合管理[M].北京:科学出版社,2009:135-148.

[2] 石玉林.西北地区土地荒漠化与水资源利用研究[M].北京:科学出版社,2004:52-56.

[3] 刘昌明.西北地区生态环境建设区域配置及生态环境需水量研究[M].北京:科学出版社,2004:216-243.

[4] 舒检民.黑河流域生态环境恶化状况与治理意见[J].环境科学研究,1998,11(4):55-61.

[5] 王根绪.黑河流域土地荒漠化及其变化趋势[J].中国沙漠,1999,12(4):368-374.

[6] 李森.黑河下游额济纳绿洲现代荒漠化过程及其驱动机制[J].地理科学,2004,24(1):61-67.

[7] 齐善忠.黑河流域中下游地区土地荒漠化现状及其原因分析[J].水土保持学报,2003,17(4):98-102.

[8] 赵明.黑河流域中游地区土地荒漠化现状、成因与治理措施[J].防护林科技,2010(14):89-91.

[9] 王浩宇.高台县沙漠化动态变化及其驱动因素分析[J].中国水土保持,2010(7):51-54.

[10] 齐善忠,王涛,罗芳,等.黑河流域土地沙漠化与区域可持续发展[J].中国水土保持,2004,11(2):94-96.

[11] 王根绪.近10年来黑河流域生态环境变化特征分析[J].地理科学,2002,22(5):527-534.

[12] 王根绪.黑河流域水资源开发的环境效应问题[J].干旱区资源与环境,1997,11(4):8-15.

[13] 曹玲,张德玉.气候变化对黑河流域生态环境的影响[J].干旱气象,2003,21(4):45-49.

[14] 张凯,王润元,韩海涛,等.黑河流域气候变化的水文水资源效应[J].资源科学,2007,29(1):79.

[15] 齐善忠.黑河流域土地沙漠化与区域可持续发展[J].水土保持研究,2004,11(2):95.

[16] 赵明,梦好军.黑河流域土地荒漠化现状、成因与治理措施[J].防护林科技,2010,1(1):89-91.