不同行株距对甘薯产量及其农艺性状的影响

2015-07-13张志雯秦素平陈于和等

张志雯 秦素平 陈于和等

摘要 [目的] 为甘薯高产栽培提供理论依据。[方法] 以食用型甘薯品种“冀秦薯1号”为试验材料,设置3种行距(60、70和80 cm)和3种株距(20、25和30 cm),研究不同行株距对甘薯产量及农艺性状的影响。[结果] 加宽行距或加大株距均可以提高甘薯的鲜薯产量、单株鲜薯重等指标。60 cm×20 cm,60 cm×25 cm以及70 cm×25 cm这3种行株距配置甘薯的鲜薯产量均极显著高于其他6种行株距配置。当行株距为70 cm×25 cm时,单株鲜薯重最高,极显著高于其他8种行株距配置。当行株距为70 cm×30 cm和80 cm×30 cm时单株茎叶鲜重极显著高于其他7种配置。[结论]行距×株距互作除了对单株结薯数无显著影响外,对其他8个性状的影响均达到显著或极显著水平。

关键词甘薯;行株距;产量;农艺性状

中图分类号S632文献标识码

A文章编号0517-6611(2015)07-053-02

甘薯是重要的粮食作物,在世界主要粮食作物产量中排名第7位,在我国仅次于水稻、小麦和玉米,居第4位,而我国是世界上最大的甘薯种植国,每年种植约600万hm2,产量约1.2亿t[1]。目前,提高产量依然是最主要的栽培目标,已有的研究主要集中于密度研究,较少注重不同株行距配置研究[2]。黄洁等[3]研究发现缩小株行距有利于提高木薯的淀粉产量、鲜薯产量和鲜薯淀粉含量,而加大株行距有利于提高单株的结薯数、鲜薯重、鲜茎叶重和收获指数。吴文荣等[4]研究表明在相同密度下采用不同株行距种植马铃薯,发现适当加宽行距可以提高单株结薯数、大中薯率和产量。苏明等[5]研究发现在0.8~1.0 m行距中加大行距有利于提高分枝数、单株鲜薯重和淀粉含量等;在0.15~0.25 m株距中缩短株距有利于提高鲜薯产量,而加大株距有利于提高分枝数、单株结薯数和单株鲜薯重等,0.8 m×0.15 m株行距配置鲜薯产量最高[5]。冀东地区是我国甘薯主产区,辖内卢龙县素有“甘薯之乡”的美称。该地区由于甘薯生长期雨量充沛,因此栽培上往往选择宽行大株距,随着栽培技术的不断更新,这一模式在甘薯实际生产上效果往往不佳。笔者利用选育的食用型甘薯新品种“冀秦薯1号”

采用不同行株距配置进行试验,探索适应当地生产和自

然条件的新种植模式,旨在为当地甘薯生产起到积极推动作用。

1材料与方法

1.1试验材料供试甘薯品种“冀秦薯1号”由笔者所在课题组通过杂交选育而成,为食用型品种类型。

试验在河北科技师范学院农学实验站进行,试验地为山前平原,褐土,中壤。土壤养分含量(质量百分比):有机质1.755%,全氮(N)0.234%,全磷(P)0.046%,全钾(K) 0.513%[6]。

1.2试验方法

试验在同一地块进行。采用3种不同行距(0.8、0.7和0.6 m)和3种不同株距(0.3、0.25和0.2 m)共9个行株距配置方式,采用4次重复的随机区组设计。2013年5月5日整地,先翻地,再起垄,然后开沟,在穴中间撒施300 kg/hm2撒可富复合肥(氮、磷、钾肥的比例为=17∶17∶17)。2013年5月17日采用斜插法带水栽苗,种植后不再施肥。全生育期各处理及其他栽培管理措施一致。

甘薯田间农艺性状指标测定按照国家甘薯品种区域试验的标准进行,其中干物率测定在收获的前后7 d内进行。测定方法为:取中等大小薯块(取样量不得少于300 g),切成丝,在烘箱中80 ℃烘至恒重,测定干物率。淀粉率的换算参照王文质[7]的方法进行,按照以下公式计算淀粉率:y=0.869 45x-6.345 87,其中y为淀粉率(%),x为烘干率(%)。

1.3数据统计与分析

利用DPS软件(v7.05版)进行方差分析,对方差分析达到显著或极显著水平性状进一步采用Duncan新复极差法进行差异比较分析。

2结果与分析

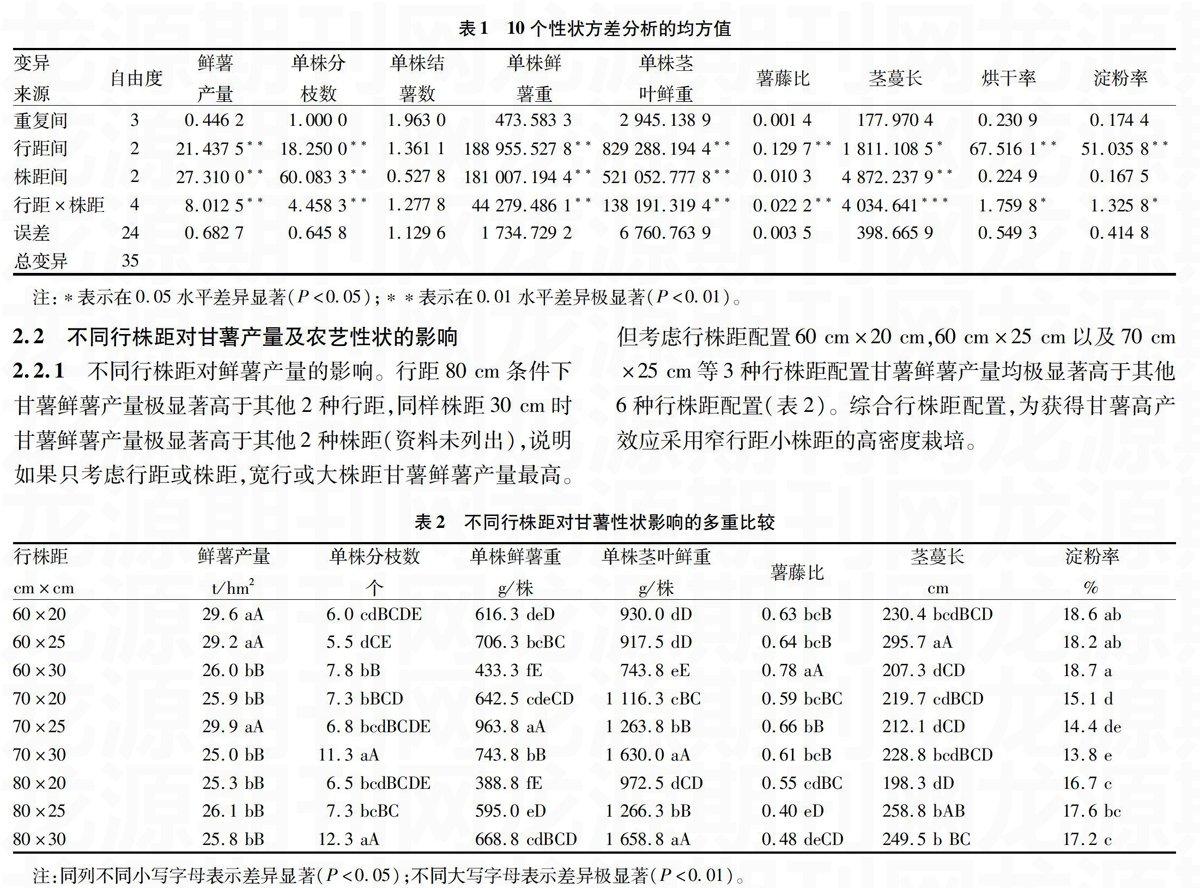

2.1方差分析由表1可知,在9个性状指标中重复间差异均不显著,说明试验控制整体一致。行距间除单株结薯数外,其他8个性状均达到极显著差异水平,株距间鲜薯产量、单株分枝数、单株鲜薯重、单株茎叶鲜重和茎蔓长等性状上均达到极显著差异水平,而行距×株距互作间鲜薯产量、单株分枝数、单株鲜薯重、单株茎叶鲜重、薯藤比和茎蔓长等性状上均达到极显著水平,烘干率和淀粉率上达到显著水平,只有单株结薯数差异不显著。

表110个性状方差分析的均方值

变异来源自由度鲜薯产量单株分枝数单株结薯数单株鲜薯重单株茎叶鲜重薯藤比茎蔓长烘干率淀粉率

重复间30.446 21.000 01.963 0473.583 32 945.138 90.001 4177.970 40.230 90.174 4

行距间221.437 5**18.250 0**1.361 1188 955.527 8**829 288.194 4**0.129 7**1 811.108 5*67.516 1**51.035 8**

株距间227.310 0**60.083 3**0.527 8181 007.194 4**521 052.777 8**0.010 34 872.237 9**0.224 90.167 5

行距×株距48.012 5**4.458 3**1.277 844 279.486 1**138 191.319 4**0.022 2**4 034.641***1.759 8*1.325 8*

误差240.682 70.645 81.129 61 734.729 26 760.763 90.003 5398.665 90.549 30.414 8

总变异35

注:*表示在0.05水平差异显著(P<0.05);**表示在0.01水平差异极显著(P<0.01)。

2.2不同行株距对甘薯产量及农艺性状的影响

2.2.1不同行株距对鲜薯产量的影响。行距80 cm条件下甘薯鲜薯产量极显著高于其他2种行距,同样株距30 cm时甘薯鲜薯产量极显著高于其他2种株距(资料未列出),说明如果只考虑行距或株距,宽行或大株距甘薯鲜薯产量最高。但考虑行株距配置60 cm×20 cm,60 cm×25 cm以及70 cm×25 cm等3种行株距配置甘薯鲜薯产量均极显著高于其他6种行株距配置(表2)。综合行株距配置,为获得甘薯高产效应采用窄行距小株距的高密度栽培。

表2不同行株距对甘薯性状影响的多重比较

行株距cm×cm鲜薯产量t/hm2单株分枝数个单株鲜薯重g/株单株茎叶鲜重g/株薯藤比茎蔓长cm淀粉率%

60×2029.6 aA6.0 cdBCDE616.3 deD930.0 dD0.63 bcB230.4 bcdBCD18.6 ab

60×2529.2 aA5.5 dCE706.3 bcBC917.5 dD0.64 bcB295.7 aA18.2 ab

60×3026.0 bB7.8 bB433.3 fE743.8 eE0.78 aA207.3 dCD18.7 a

70×2025.9 bB7.3 bBCD642.5 cdeCD1 116.3 cBC0.59 bcBC219.7 cdBCD15.1 d

70×2529.9 aA 6.8 bcdBCDE963.8 aA 1 263.8 bB0.66 bB212.1 dCD14.4 de

70×3025.0 bB11.3 aA743.8 bB1 630.0 aA0.61 bcB228.8 bcdBCD13.8 e

80×2025.3 bB6.5 bcdBCDE388.8 fE972.5 dCD0.55 cdBC198.3 dD16.7 c

80×2526.1 bB7.3 bcBC595.0 eD1 266.3 bB0.40 eD258.8 bAB17.6 bc

80×3025.8 bB12.3 aA668.8 cdBCD1 658.8 aA0.48 deCD249.5 b BC17.2 c

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。

2.2.2不同行株距对单株鲜薯重的影响。在甘薯产量构成因素中单株鲜薯重是主要因素之一。方差分析表明,行距间、株距间和行株距互作间单株鲜薯重差异均达到极显著水平。行距0.7 m条件下单株鲜薯重极显著高于其他2种行距的配置,而60 cm和80 cm行距配置差异并不显著;株距30 cm条件下单株鲜薯重极显著高于其他2种株距配置,而其他20 cm和25 cm 2种株距配置差异也不显著。综合行株距配置,行株距为70 cm×25 cm时单株鲜薯重最高,极显著高于其他8种行株距配置(表2)。

2.2.3不同行株距对单株茎叶鲜重的影响。对于单株茎叶鲜重70 cm×30 cm和80 cm×30 cm配置极显著高于其他7种配置,说明宽行距大株距即稀密度栽培有助于甘薯营养生长,而高密度时由于株间竞争甘薯茎叶生长相对受到抑制。

2.2.4不同行株距对烘干率和淀粉率的影响。方差分析表明,行距和行株距对甘薯烘干率和淀粉率的影响分别达到极显著水平和显著水平,影响规律相似。行距60 cm条件下烘干率和淀粉率均极显著高于其他2种行距配置,但株距间不同配置间差异均不显著。在9种不同行株距配置方式中60 cm×30 cm时烘干率和淀粉率最高,极显著高于80 cm×30 cm等5种配置方式。其他行株距配置方式间也存在一定的差异,但变化规律不明显。因此,不同行株距配置方式间烘干率和淀粉率差异较大,以窄行大株距较高。

2.2.5

不同行株距对其他指标的影响。试验所用甘薯品种为中蔓类型,蔓长为(233.4±48.7)cm,不同行株距对蔓长的影响无明显规律。高密度时甘薯营养生长受到抑制,但薯藤比相对较高,这也是高密度时甘薯产量较高的主要原因之一。

3讨论

调整甘薯行株距配置方式,可以在有效土壤和空间范围内充分利用土壤中的养分、水分和空气,并有效改善群体结构,增强光截获,提高群体的光能利用率,进一步发挥作物个体的生产潜力,改善单株甘薯的生长性状,从而可以提高其产量性状[8-9]。笔者利用中蔓型甘薯品种“冀秦薯1号”,在80 cm宽行距和30 cm大株距条件下甘薯鲜薯产量极显著高

于其他2种行距和株距,说明宽行和大株距时可获得高产。综合考虑行株距,60 cm×20 cm、60 cm×25 cm以及70 cm×25 cm等3种行株距配置甘薯鲜薯产量均极显著高于其他6种行株距配置。由此可见,窄行距小株距的高密度栽培可能获得甘薯高产效应,这与前人在甘薯和其他作物上的研究结果相似[3,10]。因此,建议在冀东地区种植“冀秦薯1号”中蔓型甘薯品种时,可选用0.6 m×0.25 m配置方式,可以获得较高的鲜薯产量。

参考文献

[1]

王裕欣,肖利贞.甘薯产业化经营[M].北京:金盾出版社,2010.

[2] 毛志善,高东,张兑文,等.甘薯优质高产栽培与加工[M].北京:中国农业出版社,2007.

[3] 黄洁,王萍,许瑞丽,等.株行距和施肥量对木薯产量及生长的影响[J].热带作物学报,2009, 30(9): 1271-1275.

[4]吴文荣,袁丁,杨柳.不同株行距对马铃薯生长及产量的影响[J].河北北方学院学报:自然科学版,2010,26(5):38-42.

[5] 苏明,黄洁,甘学德,等. 不同株行距对甘薯生长和产量的影响[J]. 江西农业学报,2011,23(5):6-9.

[6] 张淑霞,吴旭银,吴贺平,等.马铃薯(克新 1号)地膜覆盖栽培氮磷钾的吸收特性[J].河北科技师范学院学报,2005,19(1): 11-14.

[7] 王文质,以凡.甘薯淀粉含量换算公式及换算表[J].作物学报,1989,15(1):94-96.

[8] 周勋波,杨国敏,孙淑娟,等.不同株行距配置对夏大豆群体结构及光截获的影响[J].生态学报,2010,30(3):691-697.

[9] 韩秉进,金剑,中博.黑龙江省中部地区大豆主栽品种有效株行距解析[J].大豆科学, 2007, 26(3): 327-331.

[10] 杨亚玲,田元.不同净作密度对淀粉专用甘薯经济性状及产量的影响[J].农技服务, 2009, 26(2): 25-26.