我国应急属地管理原则探析

2015-07-07马颖超

马颖超

(河南理工大学应急管理学院,河南 焦作 454003)

我国是世界上自然灾害多发的少数国家之一,随着经济快速发展和急迫转型,各种突发事件也显著增加。2003年非典后,公共危机管理引起了政府与社会的广泛关注。“一案三制”的确立和完善,标志着我国应急管理工作已经进入法制化、制度化、规范化的轨道。但随着应急管理十余年的发展,这些体制、法案在经历一次次突发事件的检验后,也不断暴露出其存在的问题。属地管理原则便是其中值得商榷的一项。

1 我国应急属地管理原则

《中华人民共和国突发事件应对法》明确规定,我国建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。

属地管理作为我国公共事务管理的基本原则,是指危机管理工作由事发地人民政府负主要责任,按行政区划划分的各级党政机关的危机管理责任和权限,确立危机管理的机构,实行谁主管谁负责的原则,本辖区、本单位、本部门的主要负责人是危机管理工作的第一责任人。

1.1 追根溯源

“属地管理”原则被确立之前,对于突发事件是以权属管理为主,例如传染病归卫生防疫部门,洪涝灾害归防汛指挥部,地震等重大自然灾害归抗震救灾指挥部、危害社会安全事件由公安部管理,而像经济方面的突发事件由中国人民银行、国务院银行监管,等等。随着权属管理暴露出的诸如部门利益保护倾向严重,应对突发事件时势单力薄,救援力量部门分割严重等问题越来越多时,便有学者开始将目光转向“本地化防范”。

“本地化防范”强调对于平时事故的防范不仅仅需要某个行业、部门高度重视,更需要当地政府、企业、社会机构、志愿者队伍等等方方面面的力量参与进来,以实现最大程度的公众知情与公众参与,形成强大的防范公共安全事故的社会联动力量。突发事故发生时,就地处理,第一时间做出应急响应,把事故危害控制在局部地区。从内容上可以看出,“本地化防范”的原则与今天“属地管理”的原则已十分近似,都强调第一时间救援对于防止事件扩散及衍生新的突发事件至关重要。

1.2 “属地管理”原则确立原由

突发事件的紧迫性特征,决定了“与时间赛跑”在事件应对中的重要性。突发事件发生地政府的迅速反应和正确、有效应对,是有效遏止突发事件发生、发展的关键。大量突发事件统计表明,80%死亡人员发生在事发最初2小时内,地方政府能否在第一时间发现突发事件苗头、预防发生、实施有效救援,防止扩散(引发、衍生新的突发事件)是突发事件应对的关键。因此,必须赋予属地政府应急管理的第一职责,授予其统一实施应急处置的权力。此外,属地政府还拥有熟悉事发地情况和获取第一手信息的优势,这两大优势有利于指挥者正确研判,制定科学合理的救援方案。当然,属地管理为主并不排斥上级政府及其有关部门对其应对工作的指导,以及其他部门和组织的协同应对。

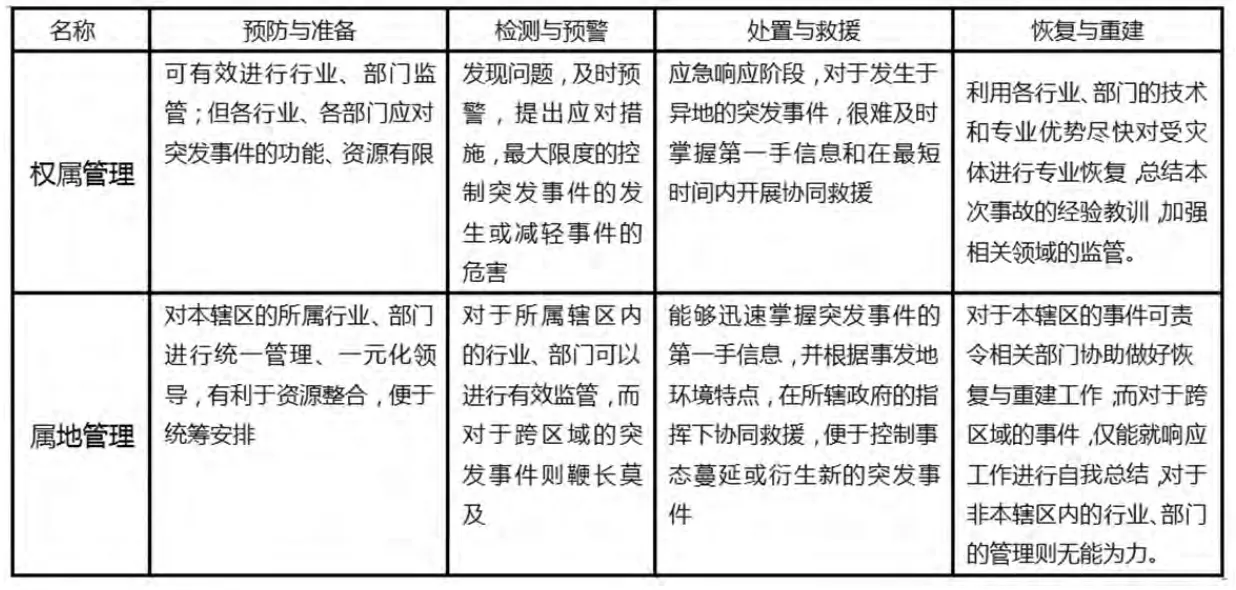

表1 属地管理与权属管理的比较

通过比较可见,在应急管理的四个阶段中,属地响应存在着绝对优势,尤其是对于异地突发事件。

2 现有应急属地管理原则的主要弊端

通过以上比较发现,“属地管理”原则并非应对突发事件的万能钥匙(这里仅从应急管理角度而言),也存在诸多弊端:

2.1 属地管理绝对化,造成一些部门、行业“懒政”

现在各级政府都在强调 “属地管理”,从提出这一原则的初衷来看,是希望确保在突发事件发生的第一时间,先有组织机构来承担救援任务,让老百姓的事有人管,不管是不是你的责任,只要发生在本辖区内的一切事故,不但要管,还要全身心投入。但这一原则,却让一些部门、行业钻空子、搭便车。本该部门、行业管的,面对的棘手、复杂的问题,为避免承担责任,把一切问题推向“属地”。尤其是那些利润较大的行业,为了巨额的经济利益,铤而走险,抱着侥幸心理,不出事稳赚,出了事还有政府承担。这既违背了“权、责、利”的平衡原则,也有失公平,同时还为疏于管理的行业、部门的“懒政”找到了借口。

2.2 属地管理权责不明,造成“隔岸观火”、推诿、扯皮

权力、责任和利益是管理“三要素”,缺一不可。没有责任就无所谓权利,任何一种要素的缺失都会造成失衡。而现有的属地管理原则,很难想象在达到属地政府承受力极限时,政府不会出现从懈怠亦或是争功、漫天申报救援金的极端,特别是对于一些跨区域的事件。比如水流域污染,受污地不是实污地,一边在拼命的治理污染,而污染源头却得不到有效抑制,钱花了,事干了,事情仍得不到解决。就受污地而言,他们只有治理污染的属地职责,对于辖区外的企业无权管理;对于水利监管部门而言,责任更多的是受污地和排污地的属地职责;而对于排污地而言,污染并不在本地,更何况排污企业有可能还是当地的经济支柱、龙头企业,这样模糊不清的“界面关系”,恐怕哪一方都没有承担治污的积极性!

2.3 过重的财政负担,影响当地应急工作的积极性

在我国,从灾害的预防阶段到应急响应阶段,再到灾害恢复、重建,甚至还包括防不胜防的跨区域突发事件,均由地方政府承担,无疑这是一笔庞大的财政支出。3.1晋城特大交通事故,根据“属地管理”原则承担这次事故响应任务的毫无疑问是晋城市政府,但善后阶段主要赔偿任务既没有落在盈利的高速公路部门也没有落在监管不利的货车所属公司或是危化品运输监管部门,却依旧落在了事发地政府。或许和谐社会的发展需要政府在关键时刻承担一切责任,但无疑重重增加了地方政府的财政负担,其所带来的经济影响也将是显而易见的。

2.4 申请上级政府经济援助时,存在道德风险

对于一力擎天而应急支出又捉襟见肘的政府,面对财政保障的严重不足,很难想象不会出现推诿、观望和坐等中央救济金的情况。根据“属地管理”原则,中央希望地方政府自行解决,而地方政府则预知中央不会对影响巨大的公共危机事件置若罔闻,这时地方政府与中央政府就会因事件处置中所需救济金各自承担的比例展开博弈,就会出现“不作为或少作为”等待中央财政支持,而等待的过程恐造成危机事件事态升级。

一旦有机会申请中央财政援助时地方又不免会出现 “无灾报有灾,小灾报大灾”的现象。例如有媒体曾报道,雅安三个重灾县公布的经济损失数值高达1693.58亿元,而该值至少是其上年GDP总和的21倍。而对于汶川的灾后重建,截至2010年底,中央财政累计筹集3033亿元重建基金,累计下拨2986.70亿元;2007年四川全省的财政收入也不过1300多亿。首先受灾的并不是四川全省,而只是四川的一部分,且还不是发达地区,如若一些地方政府确存在虚报灾情“狮子大开口”套取重建资金的情况,那就既浪费了公共资源,又给腐败留下了隐患。

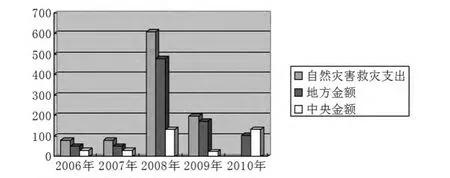

图1 2006年—2010年中央与地方政府自然灾害财政支出情况

根据上图中数据可见,中央救灾支出呈逐年增高趋势,地方政府对于中央财政的依赖程度也越来越高,加重了中央财政负担。

3 完善属地管理机制的有关对策

根据当前我国以“属地管理”为主的应急管理原则存在的问题,结合西方发达国家应急管理机制的成熟经验,笔者认为应该构建一种符合我国国情且更为合理的突发事件处置机制,这对于今后应急救援工作具有重要理论意义和现实意义。

主要包括以下几个方面:

3.1 建立属地响应的应急管理原则,谁家的孩子谁抱走

突出属地响应,确保第一时间紧急救援和一元化的决策、领导,明确事故发生地政府在响应阶段的决策权和指挥权。而对于事后恢复、补偿等则应谁家孩子谁抱走、谁的责任谁领回,尤其是事故类突发事件,则应由归属地政府承担其善后等相关责任,必要时事发地政府可以协助其完成善后工作。

3.2 建立合理的危机管理“成本共担”机制,形成全社会参与危机管理的合力

当今政府承担的职能越来越多,本已不堪重负,却仍旧在很多方面独力擎天。不但不符合经济新常态的需求,也不利于政府职能转变。就公共危机管理成本应该融进更多共担主体,摆脱对政府的多度依赖,建立一种以政府承担为主、社会与民众广泛参与(自愿与强制两者兼有)大家认可的、公平的且可操作性强的“成本共担”机制。开辟多元化的融资、筹资渠道,使个人、企业、社会等一系列利益相关者“风险分散、责任分担”,同时再辅之激励措施,让保险资金、银行信贷以及社会捐赠连同财政资金等可用于救灾管理的资金协同搭配、相得益彰。

3.3 设立灾害准备金

将中央与地方财政救灾金比例制度化;并从当年财政预备金中固定一定比例的用于救灾的专项准备金,实行滚动机制,并定期向社会公布灾害准备金的支出、结余情况,待突发事件发生时,用于应急响应和复建经费。

[1]戚建刚.《突发事件应对法》对我国行政应急管理应急管理体制之创新[J].中国行政管理,2007(12):12-15.

[2]辉.突发事故应急与本地化防范[M].北京:化学工业出版社,2004(3).

[3]秦锐.财政公共危机管理的财政保障研究[D].财政部财政科学研究所,2013.

[4]新观察.虚报灾情是“趁灾打劫”[OL].新浪新闻.http://news.sina.com.cn/c/sd/2013-05-16/103727140457.shtml.

[5]赵新国,冯俏彬,刘敏.我国应急管理体系的资金保障:现状与改进思路[J].科技促进发展,2010(3):43-49.