青海甘沟话的反身领属标记“囊”

——“转用导致的干扰”的个案研究

2015-07-06杨永龙

杨永龙

(中国社会科学院 语言研究所,北京 100732)

一 反身领属与“囊”的性质

“反身领属”涉及“反身”(reflexive)和“领属”(possessive)两个范畴。“反身”意义的表达可以用反身代词,如汉语用“自己”回指动作参与者,表示动作参与者发出的动作反作用于参与者自身,例如“张三在打自己”、“张三只洗自己的碗”。“领属”表示领有与被领有关系,汉语可以通过“的”来引入领有者,如“张三的碗”。如果要同时表达反身和领属,汉语一般用反身代词“自己”加上表示领属的“的”,再加上被领有者,如“自己的碗”。用反身代词加领属标记来表达反身领属,这是分析型的句法手段。

与之不同的另一种手段是综合型的形态手段,在表示被领有者的名词前后附上一个兼表反身和领属的附加形式,构成“NP+反身后缀”或“反身前缀+NP”。附加在名词上的词缀就是“反身领属标记”(reflexive possessive marker)。如蒙古语的反身领属后缀-aã,可以加在名词ajǐg¡¡d“碗(复数)”之后构成ajǐg¡¡d-aã(碗-自己的),意思是“自己的碗”(道布2007:24)。可见,反身领属标记与性、数、格标记一样,是与名词相关的范畴之一。

汉语普通话及各方言大多只能用句法手段来表达反身领属,但是在青海省民和回族土族自治县的甘沟汉语方言中有一个读轻声的[naN],附加在名词之后,功能与蒙古语-aã类似,可看作反身领属标记。如:

1)碗naN洗去!(去把你自己的碗洗了) 2) 噯傢衣裳哈naN洗去了。(他洗自己的衣服去了)

下文姑且写作“囊”。“囊”附着在名词性成分之后,所组成的“NP囊”意思是“自己的NP”,“碗囊”就是自己的碗,“衣裳哈囊”就是自己的衣裳。因为甘沟话的词汇和语音系统主要源自汉语,词的构成方式和音节结构大体与其他汉语方言一样主要表现出孤立语特征,所以其附加形式往往看起来不大像形态后缀,转成汉字之后,就更不像后缀而像一个独立的词了。

但是“囊”不是反身代词,甘沟话相当于“自己”的反身代词是“各人”[kuo½en]或“各家”[kuotþia~kuotþie]。“各人/各家”可以独立使用,做句子的主语、宾语、定语等。用于主语位置时,反身代词的主要功能是强调前面的主语,如:

3) 我各家饭吃去。(我自己吃饭去)

用于其他位置时主要用于回指,如宾语位置:

4) 那个丫头各人啊骂着哩。(那个女孩在骂自己)

“囊”没有这样的用法,下面相应的说法不成立:

*我囊饭吃去。(我自己吃饭去) *那个丫头囊骂着哩。(那个女孩在骂自己)

最早注意到甘沟话反身领属标记nang[naN](即本文的“囊”)的是朱永忠等(Zhu et al.1997),不过在他们所举的两个例子中,有一例按该文分析似乎属于强调用法:

5) Ajie meizi liar-nang fen-zhi yijia yige chishang-liao.

Elder sister younger sister two[person]-own divide-CHAIN one-person one eat-INTENSE-PERF.

(The two sisters each had one soybean)

转写为汉字应该是:

6) 阿姐妹子俩囊分着一家一个吃上了。

朱文没有详细的分析说明,不过按该文对译和总译(“两姐妹各自吃上了一粒大豆”),似乎nang是用在主语后表强调。其实不然。该例的lia是伴随格标记(见下节),而不是“两个”。nang是附着在伴随者“妹子”上的,而不是“阿姐妹子俩”上的。“阿姐妹子俩囊”意思是姐姐与自己的妹妹(参下文二(七)节)。

甘沟话中,“囊”也可以加在反身代词“各人/家”后面,构成“各人/家囊”,其意义和语法功能与不加“囊”时没有区别。因此例3)、4)也可以说成:

7) 我各家囊饭吃去。(我自己吃饭去)

8) 那个丫头各人囊啊骂着哩。(那个女孩在骂自己)

“各人/各家囊”不能理解为“自己的自己”,或“自己的”,其中的“囊”有演变为词内成分即构词后缀的倾向。对这种用法的“囊”本文不拟详细讨论。

总之,无论是构形的“囊”还是构词的“囊”都不能独立做句子成分。构形的“囊”虽然与“各人/各家”意义相关,但后者是独立的词,而“囊”是附加成分,是构形后缀(suffix)或后附黏着成分(enclitic)。

二 “囊”的反身领属用法

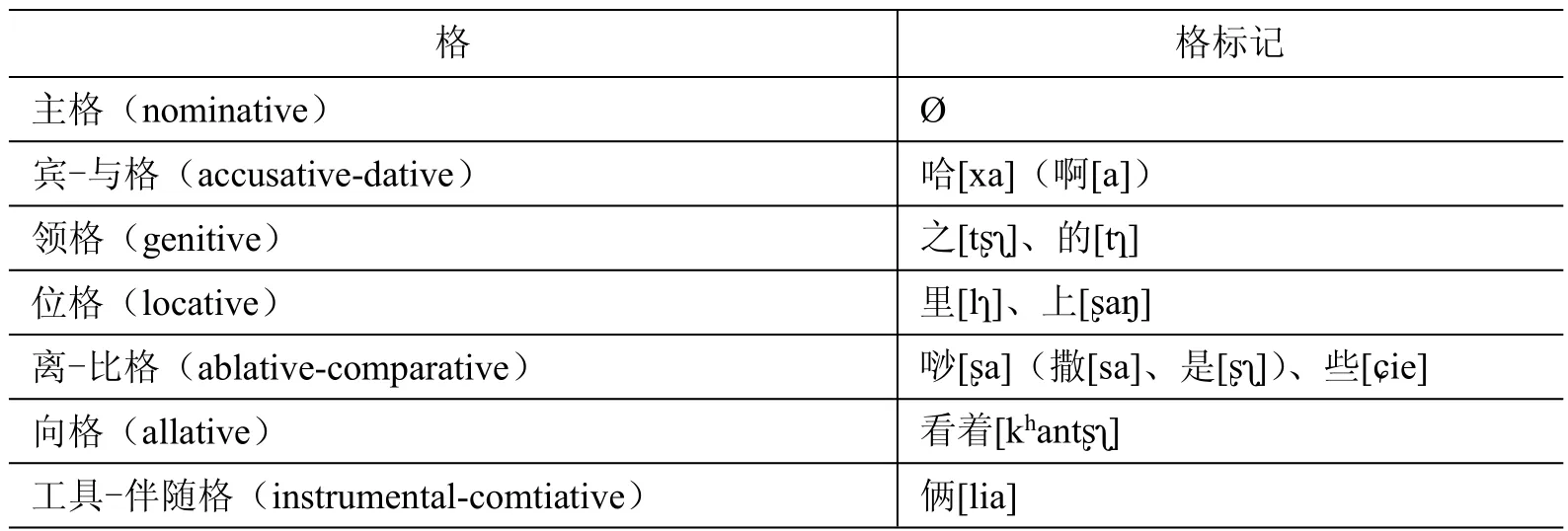

反身领属标记往往与格标记同现,甘沟话也是这样,如例2)“衣裳哈囊”是“衣裳-宾格-反身领属”。甘沟话的格标记系统见表1①引自杨永龙《甘沟话的格标记》,“汉语史中的语言接触问题国际研讨会”论文(2013年3月14-15日,美国加州大学圣塔芭芭拉校区)。:

甘沟话的格标记系统 表1

下面结合甘沟话的格与格标记来考察“囊”的反身领属用法。

(一)主格。甘沟话的主格是零标记,如果主格加反身领属标记,可以直接加在名词或代词之后构成“NP囊”。不过,“NP囊”做主语有很大限制:其一,如前所述,“囊”不能独立用于强调;其二,用于反身的时候“囊”在主语位置也有很大限制,正如“自己的我”、“自己的你”、“自己的他”受到很大限制,“我囊”、“你囊”、“嗳傢囊”一般也不说。此外,在调查中我们注意到,对主格后能不能用“囊”,不同的受访者有不同的认识,如下例,有的认为可以说,但也有人觉得有点别扭。

9) 嗳傢之娃娃囊学里去过了,这个旁人之娃娃是哩呀。(她自己的孩子去学校了,这是别人的孩子)

10)你之水笔囊坏掉了。(你自己的钢笔坏了)

(二)宾-与格。甘沟话的宾格和与格标记相同,是“哈”或弱化形式“啊”(杨永龙2014)。“囊”与“哈”同现时,与所附着的名词组成“NP-哈/啊-囊”。如:

11)牛犊儿哈囊抓住[t§hu]。(把你的自己的牛犊抓住)

12)噯傢羊们哈囊荡去了,我们之羊啊不管。(他们放自己的羊去了,不管我们的羊)

宾格标记常常省略,因此“囊”也可以直接加在做宾语的名词之后。如:

13)你水笔囊洗去。(把你自己的钢笔洗洗)

14)嗳傢之头婚媳妇儿之娃娃阿爸囊找去了。(他前妻的孩子找他亲爹去了)

在与格位置,“囊”同样加在“NP-哈/啊”后,如:

15)尼个丫头兄弟哈囊糊涂不好。(这丫头对自己弟弟很不好)

16)嗳傢嗳傢之阿妈啊囊鞋双买给了,我之阿妈啊没买给。(他给自己的妈妈买了一双鞋,没给我妈买)

(三)领格。甘沟话的领格标记是“之”,与普通话的“的”功能相当。当具有反身意义的名词做定语时,“之”与“囊”都可以同时出现在名词后,其结构顺序是“NP-囊-之”。例如:

17)媳妇儿囊之话啊相信之要哩。(要相信自己老婆的话)

18)衣裳囊之纽子啊扣上。(把自己衣服的扣子扣上)

19)噯傢知道哩啊,噯傢丫头囊之茅口不好着啊。(他知道他自己女儿的脾气不好)

(四)位格。甘沟话的位格标记是“里”和“上”,与“囊”同现时结构是“NP-里/上-囊”。例如:

20)嗳傢园子里囊桃树栽下[xa]着多。(他在自己的院子里种了很多桃子树)

21)嗳傢我们之学校里两年念了着各人之学校里囊走了。(他在我们学校借读两年,然后又回到自己学校去了)

22)快鞋上囊之土啊个擦给。(快把自己鞋上的灰擦一擦)

(五)离-比格。甘沟话的离格标记是“唦[§a](撒[sa]、是[§ ])”或“些[þie]”(以下以“唦”为代表),“唦”与反身领属标记连用时组成“NP-唦-囊”。例如:

23)噯傢家里唦囊出来了。(他从自己家里出来了)

24)各人之学校唦囊嗳傢们之学里到是一个小时走着哩。(从自己的学校走到他们学校要走一个小时)

“唦”也用于引出比较对象,如:

25)噯傢各人之娃娃唦囊尕。(他比自己的孩子个子小)

上述例子中“唦”与“囊”位置可以互换,从而说成“NP-囊-唦”,意思不变:

26)噯傢家里囊唦出来了。(他从自己家里出来了)

27)各人之学校囊唦嗳傢们之学里到是一个小时走着哩。(从自己的学校走到他们学校要走一个小时)

28)噯傢各人之娃娃囊唦尕。(他比自己的孩子个子小)

(六)向格。向格表示运动的趋向,甘沟用后置词“看着”表示,与“囊”同现时,结构是“NP-囊-看着”。例如:

29)嗳傢各人之脸上囊看着一巴掌打了。(他照自己脸上打了一巴掌)

30)嗳傢房子里囊看着走之时节里,一孟赤间绊倒了。(他正往自己的房子走,忽然绊倒了)

(七)工具-伴随格。甘沟话的工具格标记是“俩”,“囊”与之同现时组成“NP-俩-囊”。例如:

31)我羊俩囊驴换上哩。(我用自己的羊换驴)

32)嗳傢各人暑假里挣下[xa]之钱儿俩囊鞋一双买了。(他用自己暑假赚的钱买了一双运动鞋)

33)嗳傢各人之志愿俩囊民族大学里报了。(他按照自己的志愿报考了民族大学)

“俩”还可以标记伴随者,与“囊”同现的结构也是“NP-俩-囊”,如:

34)嗳傢各人之同学们俩囊西宁去过说。(他跟自己的同学一起去过西宁)

35)羊带尕羊俩囊一串死掉了。(羊和它的小羊一起死了)

同时,也可以有“NP-囊-俩”的说法,意思没有改变。如:

36)我羊囊俩驴换上哩。(我用自己的羊换驴)

37)嗳傢各人之同学们囊俩西宁去过说。(他跟自己的同学一起去过西宁)

38)羊带尕羊囊俩一串死掉了。(羊和它的小羊一起死了)

三 表达反身领属的其他手段

甘沟话的反身代词“各人/各家”、“各人囊/各家囊”可以充当定语,构成“反身代词+之+NP”,从而形成分析型的反身领属表达方式。如:

39)尼个丫头各人之兄弟啊骂着哩。(那个女孩在骂自己的兄弟)

40)尼个丫头各人囊之兄弟啊骂着哩。(那个女孩在骂自己的兄弟)

分析型的反身领属表达方式“各人/各家(囊)+之+NP”还可以与上节所述综合型的反身领属表达方式“名词-囊”结合起来,构成混合型的反身领属表达方式“各人/各家(囊)+之+NP-囊”。后者例如:

41)尼个丫头各人(囊)之兄弟囊啊骂着哩。(那个女孩在骂自己的兄弟)

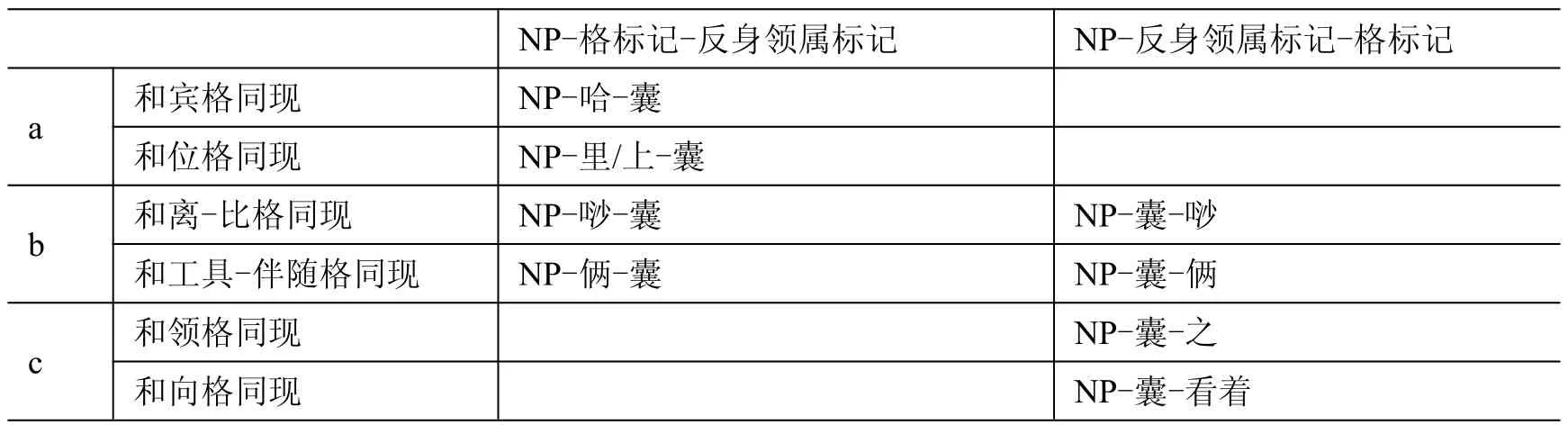

由此可见,在甘沟汉语方言中,反身领属意义的表达有三种形态句法手段,如表2所示。

反身领属的表达的三种形态句法手段 表2

上节各例其实都可以有三种不同的表达方式。例如:

42)a.各家(囊)之牛犊儿哈抓住[t§hu]。(把你自己的牛犊抓住)

b.牛犊儿哈囊抓住。

c.各家(囊)之牛犊儿哈囊抓住。

43)a.尼个丫头各家(囊)之阿妈哈糊涂不好。(这丫头对自己妈妈很不孝顺)

b.尼个丫头阿妈哈囊糊涂不好。

c.尼个丫头各家(囊)之阿妈哈囊糊涂不好。

44)a.各家(囊)之衣裳之纽子啊扣上。(把自己衣服的扣子扣上)

b.衣裳囊之纽子啊扣上。

c.各家(囊)之衣裳囊之纽子啊扣上

45)a.嗳傢各家(囊)之园子里桃树栽下着多。(他在自己的院子里种了很多桃子树)

b.嗳傢园子里囊桃树栽下着多。

c.嗳傢各家(囊)之园子里囊桃树栽下着多。

46)a.噯傢各家(囊)之家里唦出来了。(他从自己家里出来了)

b.噯傢家里囊唦出来了。

c.噯傢各家(囊)之家里囊唦出来了。

47)a.嗳傢各家(囊)之脸上看着一巴掌打了。(他照自己脸上打了一巴掌)

b.嗳傢脸上囊看着一巴掌打了。

c.嗳傢各人(囊)之脸上囊看着一巴掌打了。

48)a.各家(囊)之钱儿俩鞋一双买了。(用自己的钱买了一双鞋)

b.钱儿俩囊鞋一双买了。

c.各家(囊)之钱儿俩囊鞋一双买了。

49)a.嗳傢各人(囊)之同学们俩西宁去过说。(他跟自己的同学一起去过西宁)

b.嗳傢同学们俩囊西宁去过说。

c.嗳傢各人(囊)之同学们俩囊西宁去过说。

四 “囊”与阿尔泰语言相关表达方式的比较

在考察语法形式的来源及其与语言接触的关系时,除了从语言外部的社会文化背景上考察之外,语言内部的考察可以从三个方面入手:一是系统格局;二是结构分布;三是标记形式。

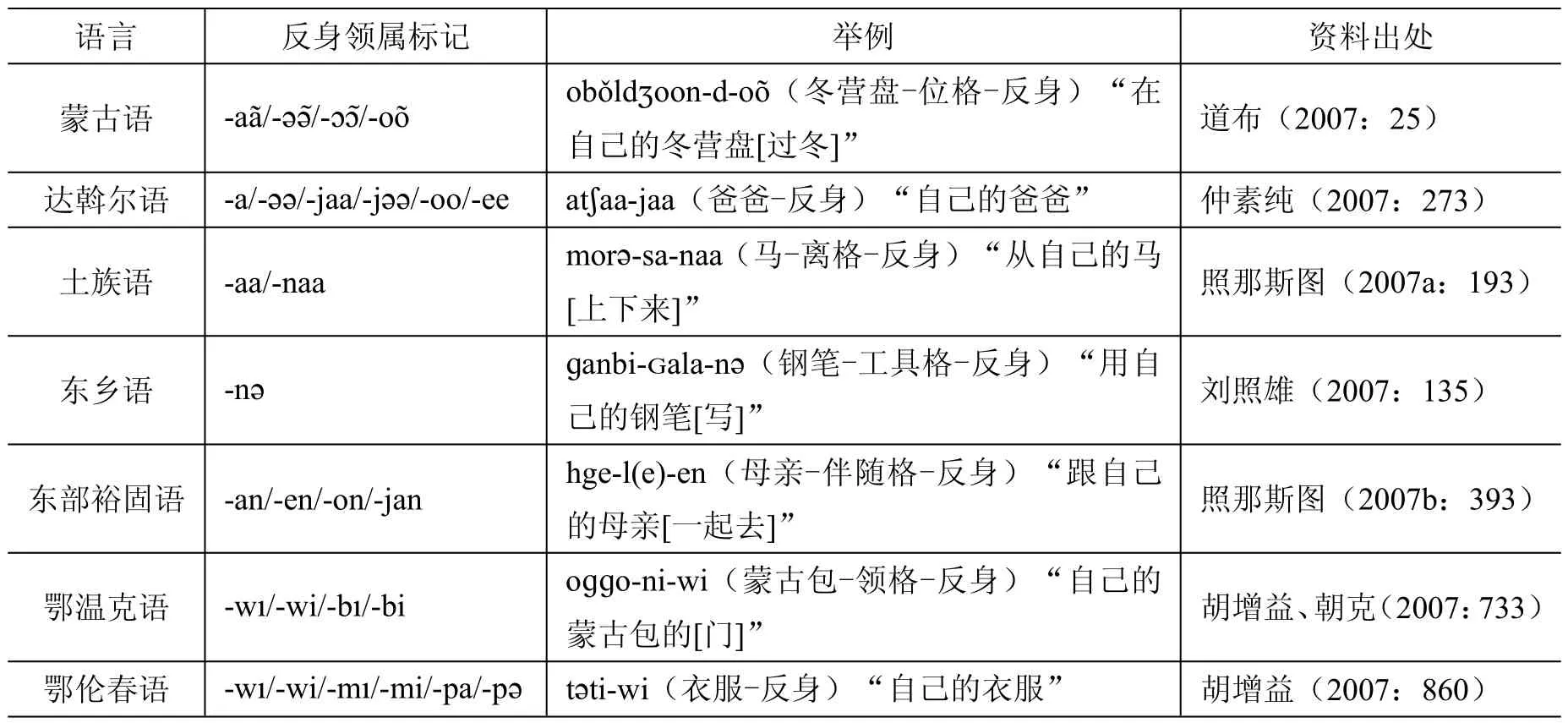

从系统格局看,汉语各方言未见有反身领属范畴的报道,而作为汉语方言的甘沟话却存在着反身领属范畴,这显然与汉语语法的系统格局不符,但却与在阿尔泰语系的一些语言相一致。反身领属范畴广泛存在于蒙古语、达斡尔语、土族语、东乡语、东部裕固语、鄂温克语、鄂伦春语等阿尔泰语系的语言中,如表3所示。

阿尔泰语言反身领属标记及其用法举例 表3

从结构和分布看,上述阿尔泰语言反身领属的表达有如下一些特点:(1)反身领属标记都是附着于中心名词之后。(2)跟格标记同现时反身领属标记都处于名词及其格标记之后,结构形式是“NP-格标记-反身领属标记”;宾格标记常常省略。上表中我们特意选择了一些与不同格标记同现的例子,据此可见一斑。如蒙古语obǒldZoon-d-oõ(冬营盘-位格-反身)“在自己的冬营盘[过冬]”,达斡尔语atSaa-jaa(爸爸-反身)“自己的爸爸”。(3)资料显示,有的语言名词加反身领属标记的前面还可以受领格形式的反身代词修饰,构成“反身代词+NP-格标记-反身领属标记”,如鄂温克语反身代词领格形式是m««n-i,“自己的牛”可以说成 m««n-i(自己的)«xur-wi(牛-反身),同时m««n-i(自己的)常常省略(胡增益、朝克2007:733)。(4)有的语言反身代词后面可以加反身领属标记,如土族语反身代词是ndüeen,反身领属标记是-aa/-naa,两者结合是ndüeenaa。ndüeen与ndüeenaa“两者并用,没有区别”(照那斯图2007a:193)。东乡语有反身领属标记-n«,同时有反身代词godüia(~goj«),反身代词godüia可以加反身领属标记-n«,构成godüian«。有意思的是东乡语的反身代词godüia与甘沟的“各家”[kuotþia]应该是同一个词。阿尔泰语言的这种结构与布局总体上与我们前面讨论的甘沟话反身领属的表达方式是一致的。

从标记形式看,甘沟话反身领属标记是[naN],这个形式很难从汉语的词汇中找到一个音义相关的匹配,但是它在功能上与阿尔泰语言中的反身领属标记相同。从语音看,上引阿尔泰语系各语言的标记形式读音各不相同,而且这些语言大多遵从元音和谐律,后缀的元音与前面词干的元音在一定程度上保持一致,因此在同一语言中反身领属标记的主要元音可能会有不同的语音形式。甘沟话的[naN]似乎与这些语言中相应的标记形式都不同音。不过土族语的-naa,东乡语的-n«前面都有鼻辅音[n],而东部裕固语的-an/-en/-on/-jan、蒙古语的-aã/-««â/- â/-oõ后面有鼻音韵尾或鼻化韵尾,这些似乎与甘沟话的[naN]有一些联系。

上面是较大范围的比较,是把甘沟话置于汉语和阿尔泰语两个不同语系的背景下来观察反身领属的表达。其实与甘沟话接触最为密切、最为直接的是土族语。在甘沟乡的南部,与之相邻的是说土族语的官厅镇、中川乡两个土族聚居乡镇;而在甘沟乡内,在与官厅、中川接壤的地方也有两个土族聚集村仍保留着土族语;散居在其他村庄中的土族人一般已经转用汉语。而且土汉通婚现象非常普遍,许多说甘沟方言的家庭就有会说土族语的土族母亲,她们的孩子可能虽然不会说土族语但却可以听懂一些。

据照那斯图(2007a),土族语的反身领属标记是-aa/-naa,用于宾格时要省去宾格标记,与其他格标记同现时,放在格标记之后。例如(照那斯图2007a:193):

50)bu mor«-naa jar«n ii.(我在找自己的马)【宾格】

我 马-反身 找 是

51)tþ«mor«-d«-naa ves« taiidü« oGo.(你给自己的马放草)【位格】

你 马-位格-反身 草 放 给

52)te mor«-sa-naa bauudü« reva.(他从自己的马上下来了)【离格】

他 马-离格-反身 下 来

53)bu mor«-la-naa düige raaldü«gun ii.(我要用自己的马换驴)【工具格】

我 马-工具-反身 驴 换 是

54)mor«daaxa-dii-naa fuguaa þ«dü(«) a.(马和它的马驹子一起死掉了)【伴随格】

马 马驹-伴随-反身 死 去 是

这与甘沟话的反身领属表达从系统格局到结构分布,都大体一致。不过,照那斯图(2007a)所记录的-naa是互助土族语的读音,而在与甘沟话接触的民和县土族语中,反身领属标记的语音正是nang[naN]。下面是Slater(2003)所举民和土族语的例子,汉语翻译是我们加上去的:

55)kebeghe=nangbimori=du=nangtiejie-ni.

wheat:bran=REFLPOSS 1:SG horse=DAT=REFLPOSS feed-SUBJ:FUT

麦麸-反身 我 马-与格-反身 喂-主观-将来时

I will feed my wheat bran to my horses.(我给自己的马喂自己的麦麸)

56)Meghe=sa=nangzhaler kongsan-wu-shi-gedaoda.

village=ABL=REFLPOSS strong person three-five-ten-CL call

村子-离格-反身 强壮 人 三 五 十 个 叫

Call thirty to fifty strong young men from your own village.(从你们自己村子叫三五十个壮年)

由此可见,甘沟话的“囊”来自语言接触,是汉语在与土族语接触过程中所增加的一个语法特征。按照一般的说法,甘沟汉语方言的“囊”应该是从民和土族语中借过来的。

五 “囊”的来源:语言转用导致的干扰

说甘沟话的“囊”是从土族语中借过来的其实不准确。严格地说,甘沟话中的“囊”不是“借用”的结果,而是“语言转用导致的干扰”。在讨论西北汉语一些特征的来源时,一般会认为是汉语受阿尔泰语言或藏缅语言影响的结果,或者认为是在长期的接触过程中从少数民族语言中借用过来的。如果说前一种说法过于笼统的话,那么后一种说法则有可能有失偏颇。在西北汉语方言相关语法特征的获得方面,借用虽然有可能发生,但是语言转用导致的干扰所起的作用更为关键。本文所讨论的反身领属标记“囊”就是一个很能说明问题的案例。

Thomason(2001)根据语言接触过程中是否存在不完全习得(imperfective learning)把接触导致的演变区分为借用(borrowing)和语言转用导致的干扰(shift-induced interference)两种类型。

借用不涉及不完全习得的影响,是语言使用者把外来成分引入母语,在母语保持的前提下增加了外来成分,从而发生一些变化。借用往往从词汇(非基本词汇)开始,随着接触强度的增加,可扩展到结构特征,如音系、句法,以及形态成分。借用大体上会遵循如下等级:

非基本词汇 >音系特征(如重音)/句法特征(如语序) >屈折形态

这个借用等级取决于语言的内部制约以及外在接触强度。大体上接触强度越大,借用等级越高:(1)临时随意的接触,只借用实词等非基本词汇,不借用结构。(2)略微密切的接触则会有一些虚词和少量结构借用。(3)比较密切的接触,既有非基本词汇的借用,也有基本词汇的借用,还有适度的结构借用。(4)密切接触,会导致持续不断地大量借用各种词汇,并有大量的结构借用,包括那些会对借用语造成重大类型改变的结构。

语言转用导致的干扰是指语言转用过程中语言使用者将其母语的特征带入所转用的目标语(target language,简称TL)中。所谓“语言转用”简单地说就是不说母语,转而使用目标语。在该过程中有两种情形,一种是对目标语的完全习得(perfect acquisition),即语言转用者能够很熟练地掌握目标语,说得与目标语使用者完全一样。这种情况下不会造成目标语的改变。另一种情形是不完全习得,不完全习得会对目标语产生干扰,导致目标语的改变。在转用目标语的过程中,由于语言结构的内部制约或社会方面的外部制约,包括有意为之之类的社会文化心理等多种因素,语言转用者把母语的一些特征带入目标语中,从而形成一种目标语变体(可简称为TL2)。这种变体固定下来之后就形成了一种带有转用者母语干扰特征的语言。下一步TL2还有可能进一步与标准目标语TL(或改成TL1)继续接触,使用者通过“协商”(negotiate)或“调和”(accommodation)互相影响,最终可能产生出一种共享的目标语形式TL3,成为整个社团的语言。

转用导致的干扰跟借用迥然不同的是,它并不是从词汇开始,而是从音系和句法开始;TL2中可能包括词汇干扰,但结构干扰是主要的、居于支配地位的。

甘沟话的表现不符合借用等级,按照借用等级,最容易借的是词汇,但甘沟话包括基本词汇在内的词汇系统几乎完全是汉语的,很少借用其他语言的词汇;比较不容易借用的是音系结构和句法结构,但甘沟话却具有一系列阿尔泰语言的结构特点,如SOV语序等;最不容易借用的是形态范畴,而甘沟话中却有反身领属标记等。显然,甘沟话不可能特立独行,偏偏放弃容易借用的词汇而去借用不容易借用的形态。因此我们认为,甘沟话的反身标记不大可能是通过借用而获得的。如果换一个视角就会发现,甘沟话的特点恰恰与转用导致的干扰在表现上十分契合。在甘沟话中存在着一系列阿尔泰语言的结构特征,包括本文所讨论的反身领属及其标记形式,而在词汇上阿尔泰成分却很少,几乎完全是汉语的。在从母语转用目标语的过程中,最难改掉或者说最容易带到目标语中的就是结构特征。

“囊”的地理和民族分布也能说明这一点:(1)在甘沟南部靠近土族语地区的汉语方言中“囊”很常用,而北部的村子中虽然可能知道是什么意思,却很少用到。(2)在转用汉语的土族家庭中,或者在汉族、藏族家庭中有转用汉语的土族母亲或媳妇时,“囊”比较常见,而在回族家庭中、在没有转用汉语的土族媳妇或母亲的汉族家庭和藏族家庭中,“囊”很少用到。这从语言的外因方面也说明“囊”最初是语言转用过程中所遗留的母语的特征而不是借用的结果。Thomason(2001)指出,转用者带入的干扰特征包括两个方面:(1)学习者把自己本族语(native language)的一些特征继续保留下来带入到他们所说的目标语变体中;(2)学习者可能未学习或拒绝学习某些目标语特征,尤其是那些有标记的特征。甘沟话中“囊”的出现属于第一个方面的干扰。

“囊”从土族语中通过母语干扰的方式带入甘沟汉语方言的时候,在结构布局上也有与土族语不完全一致的地方,主要表现在,当反身领属标记与格标记同现时,阿尔泰语系是“NP-格标记-反身领属标记”结构,甘沟话则有三类不同的表现:(1)与阿尔泰语系一样是“NP-格标记-反身领属标记”,如宾格、位格位置;(2)既可以与阿尔泰语言一样是“NP-格标记-反身领属标记”,也可以有与之不同顺序的“NP-反身领属标记-格标记”,如离-比格位置、工具-伴随格位置;(3)与阿尔泰语言的结构相反,是“NP-反身领属标记-格标记”,如领格位置、向格位置(见表4)。

甘沟话“囊”与格标记同现时的结构表 表4

既然是土族语母语的干扰,为什么会出现不同于土族语的“NP-反身领属标记-格标记”结构?解释起来比较复杂,可能要涉及不同语言中格标记和反身领属标记的语法属性、语序安排,也涉及反身标记及相关反身代词与先行词的各种制约及管辖范围。但是简单地说,主要还是与目标语的结构有关,是在转用过程中按照汉语的相关结构加以改造的结果。“囊”意义相当于“自己的”,“唦”、“俩”、“看着”相当于汉语的前置词“从/比”、“用/与”、“向”,在普通话中“自己的”先与NP构成名词短语,然后再由前置词引入,构成介词短语。从层次上看,是“前置词+(自己的+NP)”。NP与“自己的”结合得更为紧密,前置词则是更外围的成分。甘沟话中的后置词也是比较外围的成分,把“囊”移到格标记之前就与NP关系更为紧密,在结构层次上成为“(NP+囊)+后置词”,这样一来虽然与汉语的“前置词+(自己的+NP)”语序相反,但在相关成分之间的关系的亲疏远近和结构层次上取得了一致。“之”也是一样,阿尔泰语言中,领格与宾格往往用同一个标记,与名词关系密切;而汉语的“的”及甘沟话与之对应的“之”是比较独立的后置词。把“囊”放在紧随名词的位置构成的“[(NP+囊)+之]+NP”显然与汉语“[(自己的+NP)+的]+NP”更为一致。由此可见,在语言转用导致的干扰中,也不是完全照搬式地把母语的一些语法特征原原本本地带到目标语中保留下来,而是要根据目标语的相关结构进行一番改造。这是语言接触过程中语言结构本身的制约所起的作用。

【附记】本文在调查过程中得到石登文、朵晓虹、李英子、苏兴诸位的帮助,谨致谢忱。

陈忠敏 2007 语言的底层理论与底层分析方法,《语言科学》第6期。

道布 2007 《蒙古语简志》(修订本),民族出版社。

胡增益 2007 《鄂伦春语简志》(修订本),民族出版社。

胡增益、朝克 2007 《鄂温克语简志》(修订本),民族出版社。

刘照雄 2007 《东乡语简志》(修订本),民族出版社。

吴福祥 2007 关于语言接触引发的演变,《民族语文》第2期。

杨永龙 2014 青海民和甘沟话的多功能格标记“哈”,《方言》第3期。

照那斯图 2007a 《土族语简志》(修订本),民族出版社。

照那斯图 2007b 《东部裕固语简志》(修订本),民族出版社。

仲素纯 2007 《达斡尔语简志》(修订本),丁石庆修订,民族出版社。

Dixon,R.M.W 2012Basic Linguistic Theory,Volume 3,Further Grammatical Topics.Oxford University Press.

Slater,Keith W 2003A Grammar of Mangghuer:A Mongolic language of China’s Qinghai-Gansu Sprachbund.London and New York:RoutledgeCurzon.

Thomason Sarah G.&Terrence Kaufman 1988Language contact,creolization,and genetic linguistics.Berkeley:University of California Press.

Thomason,Sarah 2001Language contact:an introduction.Edinburgh:Edinburgh University Press.

Zhu Yongzhong,Üjiyediin Chuluu,Keith Slater,&Kevin Stuar 1997 Gangou Chinese dialect.A comparative study of a strongly altaicized Chinese dialect and its Mongolic neighbor.Anthropos,92:433-450.