常规变电站智能化改造探索和实践

2015-07-05徐鹤勇

徐鹤勇

(国网宁夏电力公司,宁夏 银川 750001)

1 概述

积极发展智能电网以适应未来可持续发展的要求,已成为国内外电力发展的现实选择。我国在智能电网的建设过程中,着力打造以特高压电网为骨干网架,通过先进的设备技术和控制方法,实现电网的安全、高效运行。智能变电站作为坚强智能电网的重要基础和节点支撑是必不可少的建设内容。由于目前变电站多为常规变电站,重建成本高昂,所以在常规变电站的改、扩建过程中实现智能化是一种切实有效的办法。这不仅能够有效推进智能化建设,还可实现降本增效。

2 常规变电站设备组成

常规变电站的一次设备,如断路器、隔离开关、互感器等设备的控制、信号、电压/电流值等,均是通过电缆与保护装置、测控装置等进行连接,然后通过各个装置上的通讯接口(多为网口或串口)及私有通讯协议,实现与后台、远动主站的通讯及各种信号的传输。

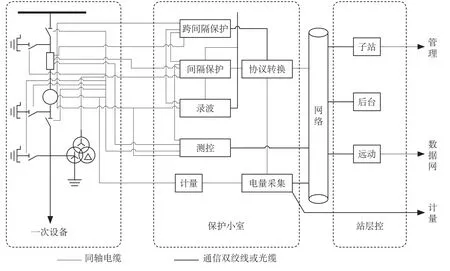

目前,常规变电站自动化系统的信息采集来源于常规电磁型电流/电压互感器(TA/TV)。TA 的额定输出信号为1 A或5 A,TV的额定输出信号为100 V或因此,变电站IED设备(智能电子设备)必须通过电磁变换回路,将常规互感器的二次输出量变换为适合于微电子电路的低电平信号,通过对应于每台设备的二次电缆将测量值传送至继电保护、测控、计量测量及自动化系统。这是一种“并行”传输方式,也是目前国内大多常规变电站采用的分散分布式变电站自动化系统。其设备及通讯网络简单结构如图1所示。

3 智能化设备应用及通讯网络结构

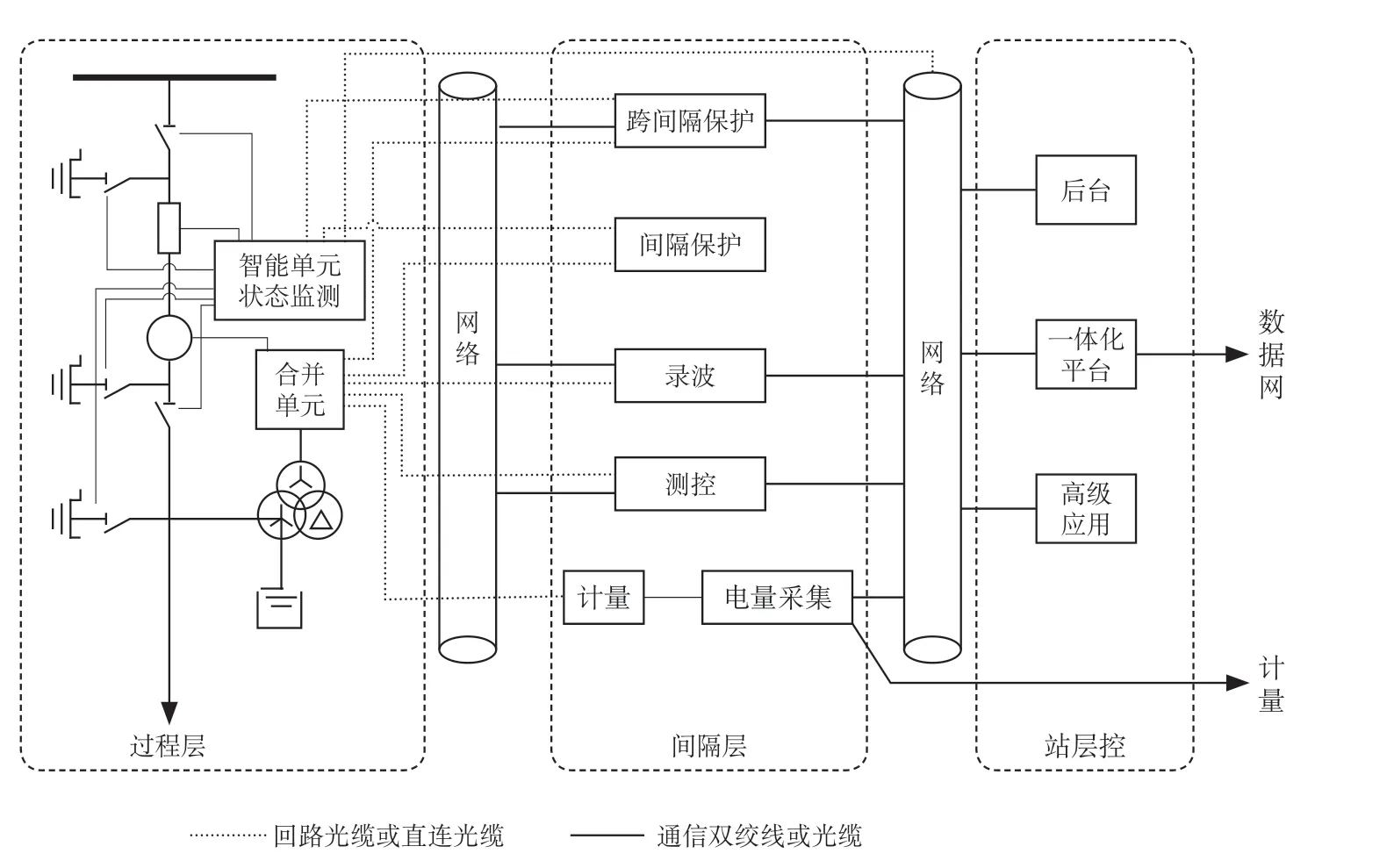

网络技术的发展是变电站自动化技术从集中式向分布式发展的基础,二次设备不再出现常规功能装置重复的I/O接口单元,而是通过逻辑功能模块真正实现数据共享、资源共享。以太网技术正被广泛用于变电站自动化系统过程层的采集过程,测量单元和间隔层保护、控制单元中,构成基于网络控制的分布式变电站自动化系统。系统的通信具有实时性、优先级、通信效率高等特点。智能一、二次设备及通讯网络简单结构如图2所示。

与常规变电站相比,智能化变电站间隔层和站控层的设备及网络接口只是接口和通信模型发生了变化,而过程层却发生了较大的改变,由传统的电流/电压互感器、一次设备以及一次设备与二次设备之间的电缆连接,逐步改变为电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接等内容。IEC61850将数字化变电站分为过程层、间隔层和站控层,各层内部及各层之间采用高速网络通信。整个系统的通讯网络可以分为间隔层通讯网(站控层和间隔层之间)以及过程层通讯网(间隔层和过程层之间)。站控层通信全面采用IEC61850标准,监控后台、远动通信管理机和保护信息子站均可直接接入符合IEC61850标准的IED设备,同时提供了完备的IEC61850工程工具,用以生成符合IEC61850-6规范的SCL文件,可在不同厂家的工程工具之间进行数据信息交互。

图1 常规变电站典型结构示意

图2 智能化变电站典型结构

4 智能化改造技术难点及改造步骤

4.1 智能化改造技术难点

(1)某220 kV变电站为常规变电站,作为电网骨架处于运行状态,是周边地区的重要负荷中心。作为老旧站,站内一、二次设备均已运行较长时间,且在最初设计规划时,由于技术条件及水平等方面的限制,变电站的自动化、信息化水平相对较低。为了将该变改造成智能变电站,需要进行一次设备智能化改造、二次设备更换、信息传输及通信网改造以及智能变电站高级功能的实现等。常规站的智能化改造必须结合当前变电站内一、二次设备的实际情况,进行合理的规划、设计和实施,从技术实现的角度上看,其改造难度远高于常规综自改造或新变电站建设。

(2)该变电站已运行近20年,站内一、二次设备类型繁多,设备状况较复杂,投运后部分设备和系统进行过多次技术改造,导致智能化改造难度较大。站内部分一次设备运行时间较长,需结合改造进行更换;继续运行的一次设备在智能化改造中需充分了解及掌握技术参数,以便于在线监测装置的选型与设计;在改造过程中要保证不破坏原有一次设备的结构,以保证智能化改造后一次设备的可靠运行。二次设备由于运行年限、通信接口以及功能方面的原因,已完全不能满足智能化需求,需要全部进行更换。

(3)智能化改造不同于以往变电站的技术改造工程,不仅仅是简单的设备更换、功能升级工作。在智能化变电站中,变电站运行模式、数据传输网络等已完全不同于以往常规变电站,许多新技术、新功能都是首次应用,仍处于探索研究阶段,没有成熟的经验可供借鉴。变电站智能告警与事故分析、GOOSE网络实时监视告警、顺序控制等功能及系统,仍需要在使用过程中不断完善和改进,更多基于智能化网络的新技术也需要在试验和具体应用中深入研究。如何合理、有效地将新技术应用到该变电站智能化改造过程中,同时又不会对已有运行设备的安全可靠运行产生影响,是变电站智能化改造过程中需重点考虑的问题。

(4)目前,变电站智能化改造多采用“厂家验收+现场调试”的方法。但在智能化变电站改造过程中,智能化设备在出厂联调和现场调试过程中,并没有特定机构进行专门调试工作,且缺乏设备调试方面的流程及技术标准,调试内容不能完全涵盖所有技术指标。部分设备及功能无法在厂家联调过程中进行,在现场施工过程中如果发现缺陷,极易造成工期延误等问题。因此,在实际智能化改造过程中,逐步摸索一次设备在线监测系统及二次智能化设备的调试验收方法,形成相关调试手册及调试流程,保证智能化变电站具备较高技术水平,确保其安全可靠运行。

4.2 公用回路改造

在以往常规变电站综自改造过程中,首先必须对公用回路进行改造,如电压回路、公用信号回路,以方便后续各间隔改造时各种信号及采样的接入。智能化改造中所使用的电子式电压互感器,由于全部采用光纤接口,不能满足新、老母差保护同时运行的条件,所以原有的改造模式并不适用于智能化改造。故可以通过母线分列运行的方式,将所有未改造的间隔挂在一条母线上运行,仍然使用传统母差保护。随后即可在空出母线上对传统母线电压互感器进行改造,以便后期改造完成间隔的接入。对空出母线上的电压互感器、公用测控、采用光纤接口的母差保护装置进行改造安装完成后,将运行间隔依次停电进行改造。改造完成后,新的一次设备、二次智能设备在新母线上运行,改造完成后的间隔接入新母差保护。

4.3 线路间隔改造

各间隔智能化改造过程中,在间隔停电后,按是否需要更换互感器对线路间隔进行改造。如果需要,则将传统电流互感器更换为电子式电流互感器的间隔;如果不需要,则在开关场就地增加模数、光电转换设备,以实现与智能网络对接。对此,需要考虑电流极性并现场进行极性试验,就地安装智能终端柜及在线监测单元。

在工程实际应用中,现阶段主要采用“一次设备机构+智能单元+监测单元”的方式,其功能是作为一次设备的智能化接口,与一次设备间采用传统电缆连接,与保护、测控等二次设备间采用光缆连接,通过GOOSE报文上传一次设备的本体状态信息,同时接收来自保护、测控的分合闸 GOOSE下行控制命令,实现对一次设备的实时控制。在实现对一次设备状态在线监测时,采用外置式传感器,不需对现有常规一次断路器、隔离开关等设备进行改动。在完成间隔改造,具备投运条件后,将改造后的间隔导入新母线上运行。

4.4 改造中存在的问题

(1)在改造初期,需要停1台主变及1条母线,对双主变、双母线接线形式的变电站而言,存在较大的运行安全风险;尤其是对区域主供电负荷变电站,一旦运行母线发生故障,将会造成较大事故。在改造末期,同样会出现此类问题。在线路间隔陆续改造期间,会相继接入已改造完成的母线运行,在母线已有改造完成间隔运行情况下,新投入间隔在接入实验过程中,易造成已投入运行的母差、主变等保护误动,存在一定的风险。

(2)在改造过程中,运行设备与停电改造设备存在交直流电源共用等问题,曾经发生过因交直流接地短路故障影响运行设备安全的事故。

(3)智能化改造与常规站综自改造不同,在全部间隔(包括一、二次设备,自动化系统)改造完成以前,未改造部分仍然需要具备一定的遥测、遥信功能并满足系统安全运行监视的要求。未改造设备接入原有监控系统的通信网络中,已完成改造部分接入基于IEC61850规约网络的智能化监控系统。由于2种系统采用的通信规约不一致,相互间无法通信,导致无法直接进行数据交换;同时由于2套系统并存且同时运行,互为影响的网络故障、运行程序的错误,都有可能引起自动化控制系统失灵以及保护误动等严重后果。因此,在智能化改造过程中,变电站监控系统的安全稳定运行无法从技术上得到保障。

5 结束语

在智能电网建设过程中,智能化变电站是支撑点,如何安全、可靠地完成对现有常规变电站的智能化改造是实现电网智能化的关键步骤,对建设坚强智能电网具有极为重要的作用。随着研究的深入,常规变电站的改造已逐步进入实施阶段。

1 Q/GDW Z 414—2010变电站智能化改造技术规范[S].

2 李孟超,王允平,李献伟,等.智能变电站及技术特点分析[J].电力系统保护与控制,2010(18).

3 乐振春.华东电网500 kV常规变电站智能化改造的探索 和实践[J].华东电力,2012(6).

4 刘 曦,戴瑞海,陈 磊.110 kV常规变电站智能化改 造模式的探讨[J].浙江电力, 2012(1).