构建刑事诉讼证人、鉴定人出庭作证保障机制的思考

2015-07-05叶青

叶青

(上海社会科学院,上海200020)

专题研讨:“依法治国”背景下的司法鉴定制度

Special Topic:the Forensic Expertise System in the Context of“The Rule of Law”

构建刑事诉讼证人、鉴定人出庭作证保障机制的思考

叶青

(上海社会科学院,上海200020)

编者按:中国共产党第十八届中央委员会第四次会议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出了“完善证人、鉴定人出庭制度”、“健全统一司法鉴定管理体制”的新任务、新要求。这在鉴定意见在诉讼中的地位逐渐凸显,并有取代口供成为“证据之王”的背景下,对于树立司法鉴定权威,践行“以科学捍卫公正”的理念具有重要的理论意义和实践运用价值。为贯彻落实四中全会精神,提高鉴定人出庭作证效率、缓解困境,同时健全完善司法鉴定管理体制,本刊特组织相关稿件从理论和实践角度对上述两方面问题进行研究,以期为问题的解决发挥相应作用。

以庭审为重心的审判中心主义的实现,需要通过采取有效措施确保应该到庭的证人、鉴定人出庭,才能充分利用法庭调查、辩论程序核实证据,助推庭审真正成为法官审核证据材料、查明案件事实、整理诉辩争点、形成内心确信的必经程序。本文从证人、鉴定人出庭作证的实践困境出发,论述了新刑诉法规定的证人、鉴定人出庭必要性的认定,并在此基础上,对证人、鉴定人出庭作证的相关保障机制的构建提出了若干建议。

刑事诉讼;司法鉴定;出庭作证;保障机制

1 证人、鉴定人出庭作证的实践困境

1.1 样本调查:对S市三家法院证人、鉴定人出庭情况的考察

证人、鉴定人出庭作证的现状不容乐观,这一论断早就得到了司法实务界和法学理论界的广泛认同。但证人、鉴定人出庭的比例究竟低到何种程度,目前还缺少权威的数据予以支撑。为了初步掌握新刑诉法颁布后刑事审判实践中的实际情况,笔者选取了法治发展状况相对较好的S(直辖)市的两级三家法院为调查对象,做了一些实证调查和研究工作,具体是向目标法院的全部数十位刑事法官逐一统计了其2014年主审的一审刑事案件中证人、鉴定人出庭的情况①为确保调查数据的准确性,我们在请被调查法院通过审判信息管理系统调取一审刑事案件收、结案数的同时,逐一地向每一位刑事法官了解其主审案件中是否有证人、鉴定人出庭的情况。由于证人、鉴定人出庭可以称得上是“小概率事件”,所以几乎任何一位法官都可以不假思索地回答我们的提问,甚至可以准确回忆起案件的具体情况。可以说,通过这种方式所进行的调查,基本上可以保证调查数据真实、可靠。。为了使统计结论更富代表性,调查所选取的三家法院分别为位于市区的Y中院、J区法院和位于郊区的Q区法院,调查对象同时包含了中院和基层法院、市区法院和郊区法院。经过调查走访,笔者对三家法院收结案情况,有证人、鉴定人出庭的案件情况,以及证人、鉴定人出庭的案件之和占结案数的比例进行了统计,具体情况见表1:

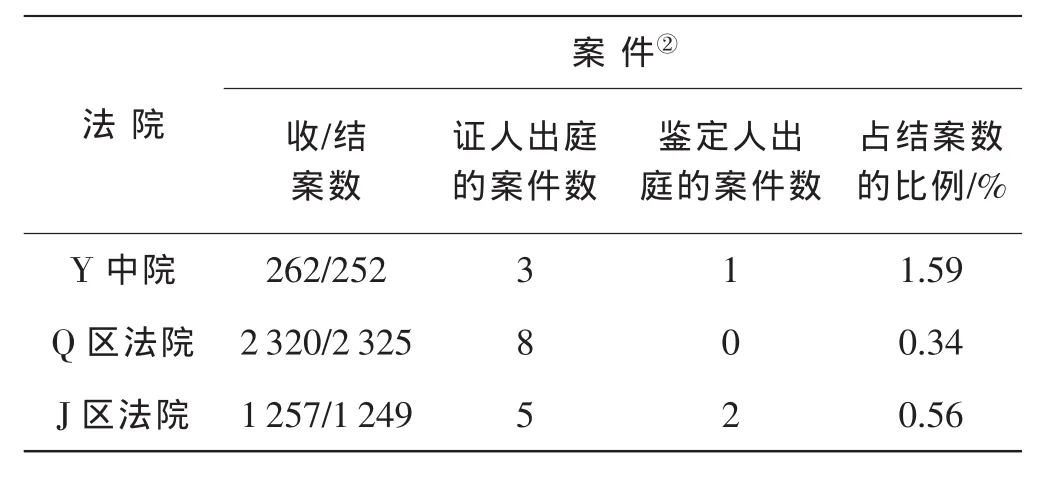

表1 证人、鉴定人出庭案件数占结案数的比例统计表

在我们调查的三家法院中,没有出现同一案件中既有证人又有鉴定人出庭的情况,故表格中证人、鉴定人出庭均是在不同的案件中。

调查结果与笔者的预期存在着较大的差距:一方面,证人、鉴定人出庭作证的比例极低。调查数据表明,虽然证人、鉴定人出庭作证制度是一项法定的诉讼制度,但在刑事审判实践中并非是一项常态化的诉讼安排,无论是法官、公诉人、被告人,还是证人、鉴定人本身,都已经对这种状态习以为常。即便在新刑诉法颁布以后,在该制度得到了较大完善的情况下,证人、鉴定人不出庭的困局仍未“破冰”,可以说“作证难”的问题几乎没有得到缓解。这也从另一个侧面表明,证人、鉴定人出庭作证“新常态”的确立是一项长期且艰巨的任务,在诉讼理念的更新和配套机制没有同步推进的情况下,仅仅靠法律的修正,立法初衷短期内恐难以实现。另一方面,控方证人、鉴定人占比相对较高。在以往的刑事审判实践中,通常情况下证人、鉴定人出庭的积极申请一方是辩方,控方是消极的一方[1]。而在前往被调查法院出庭作证的16名证人和3名鉴定人中,有12名证人、2名鉴定人是根据控方的申请出庭作证的,占出庭证人、鉴定人总数的73.7%。这主要是因为刑事诉讼中的证明责任主要由控方承担,在被告人不认罪的案件中,为了增强指控的说服力,公诉机关请能证明被告人有罪的证人或鉴定人出庭与被告人当面对质,以控方证人的身份帮助削弱被告人的抗辩。

1.2 审视与探究:证人、鉴定人走向法庭的阻却因素

1.2.1立法欠缺可操作

尽管新刑诉法及其司法解释用若干条文对证人、鉴定人出庭作证作了详细规定,但立法层面上相对完善的规定并不必然带来司法操作上的畅通无阻。与立法追求粗线条式的框架性规定不同,司法活动应于细微处勾画和雕刻证人制度的相关细节,从而提高程序适用的可操作性。虽然新刑诉法构筑了一套合理的证人、鉴定人出庭作证制度,对强制出庭作证、证人保护、作证补偿、有专门知识的人出庭作证、视频作证等作了专门规定,但这一系列的制度设计原则性强而操作性差,使得有关证人、鉴定人出庭作证的规定宣誓意义有余而可操作性不强,通过修法改善证人、鉴定人出庭状况的初衷收效甚微。

1.2.2 办案机关对书面证据“情有独钟”

受传统诉讼程序工具主义观念和狭隘的犯罪控制观影响,《刑事诉讼法》第七条所规定的三机关“分工负责、互相配合、互相制约”原则在司法实践中往往表现为“制约不足、配合有余”,办案机关都更倾向于采取更为简便、快捷、实用的方式开展诉讼。具体到证据制度中证人证言、鉴定意见的收集、固定和审查,无论是对作为举证方的公诉机关还是对负有核实、认证义务的法院来说,书面形式的证言和鉴定意见在诉讼中均能发挥其“稳定性”的优势作用。实践中,尽管新刑诉法在一定程度上增强了辩方的辩护能力,但辩方调查举证和质证仍然要受诸多因素的限制,这在客观上导致审判的中心往往围绕着控方提供的证据进行。而对于侦查机关和检察机关而言,出于办案效率、办案经费、破案率、胜诉率和犯罪控制效果等多方面的考虑,在没有特殊要求的情况下,不倾向于让证人、鉴定人出庭接受辩方的质询。对于法院而言,由于证人、鉴定人出庭势必会增加额外的诉讼负担,如可能会造成案件审限的被动延长、法官和审判辅助人员工作量的增加,甚至会因可能无法采信证人证言、鉴定意见导致案件事实处于真伪不明的状态,从而影响案件顺利审结。综合以上理由,办案机关各自对证人、鉴定人出庭均持有一种“只能做、不能说”的不欢迎态度,加上书面的证人证言、鉴定意见在诉讼中的使用几乎不存在法律和实践上的障碍,证人、鉴定人出庭率低也就不足为怪了。

1.2.3 证人、鉴定人对法庭心存畏惧

证人、鉴定人不愿意出庭作证还有着深厚的社会根源,根深蒂固的社会人情关系阻碍人们走向法庭,不愿做“费力不讨好”之事。就证人而言:其一,在中国传统文化中,“厌讼”的观念自古有之,法庭甚至被视为不吉利的场所,证人对法庭唯恐避之而不及;其二,公民的法律意识不强,知道案情的公民对应履行的法定作证义务几无概念;其三,由于我国当前的证人保护机制尚不健全,证人因出庭作证遭受打击报复的实例屡见报端,证人因此对出庭作证怀有一种心理恐慌情结,怕自己和亲属被打击报复。就鉴定人而言:其一,如果到法庭上接受控辩双方的质询,那么鉴定中可能存在的问题被暴露的几率就大大增加了,从而不仅使自己的专业水平得到质疑,而且鉴定意见也将面临被否决的风险;其二,在以不出庭为原则的“旧常态”下,鉴定人对法庭质证程序较为陌生,不熟悉相应的庭审规则,不掌握必备的诉讼技巧,在法庭上面对对方的质询,尤其是面对那些深谙法庭论辩规则的辩护人时,鉴定人在质证过程中很可能会处于明显的劣势,并可能会因表现不慎导致鉴定意见被排除适用。因此,从趋利避害的角度出发,多数鉴定人对出庭作证怀着一种畏惧的心理,从而倾向于选择不出庭。

2 证人、鉴定人出庭必要性的认定

2.1 新《刑事诉讼法》确立“有限出庭原则”

2012年修订的《刑事诉讼法》一改以往的模糊态度,确立了证人、鉴定人“有限出庭原则”,即证人、鉴定人出庭作证并非其证言或鉴定意见具备证据能力之必要条件,而仅仅是审查证言或鉴定意见真实性的手段之一。《刑事诉讼法》第一百八十七条第一款规定:“公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议,且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响,人民法院认为证人有必要出庭作证的,证人应当出庭作证。”第一百八十七条第三款:“公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议,人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为定案的根据。”

前述规定与世界大多数国家对证人的出庭要求有所不同③如美国宪法第六修正案规定:“所有刑事被告人有与证人对质诘问的权利 (Right to be confroted with the Witnesse against him.)”因此,证人出庭作证也是被告人对质诘问权的应有之意,美国的庭审制度几乎以证人为中心,证人出庭作证是维系陪审团制度、宣誓制度、对抗制庭审的重要因素。在德国法中,“凡属德国法院管辖的每个人,亦包括在德国境内居留的外国人,均有义务在接受法官合法传唤后,到场,纵使该受传唤之人有拒绝证言权亦同。”。从美国、德国和我国台湾地区等地的证人制度的实践来看,证人证言以证人出庭为条件,只有符合法定例外规则时才可以采用证人的庭外书面证言,其中,被告人同意或未提出反对意见常是传闻证言具有可采性的一个重要例外[2]。我国的证人、鉴定人出庭主要不是为了作证,而是为了接受控辩双方以及法官的质询,其目的更多地在于检验证人书面证言、鉴定意见的真实性,因此在控辩一方有异议且对定罪量刑影响重大的情况下才要求证人、鉴定人出庭。相比较其他国家的规定,我国立法明显属于比较务实的,突出证人、鉴定人出庭的必要性,并由法院来判定证人、鉴定人是否具有出庭的必要。对此笔者认为,就当前我国的司法现状而言,对证人、鉴定人出庭的必要性进行审查是符合实际的,对于构建合理的证人出庭作证制度、保障被告人的质证权有着重要的现实意义。

2.2 证人、鉴定人出庭必要性的两个内涵

《刑事诉讼法》第一百八十七条明确了证人、鉴定人在“必要时”应当出庭作证,当控辩双方以及法院对证人、鉴定人是否应当出庭存在不同看法时,这个“必要性”的问题势必会成为争议的焦点。根据刑诉法规定,出庭必要性具有两个方面的内涵:(1)公诉人、诉讼参与人对证人证言、鉴定意见存在异议;(2)证人证言、鉴定意见对案件定罪量刑有无重大影响。前者凸显了对被告人诉讼权利保障的必要,属于程序意义上的必要性;后者则构成了证人证言、鉴定意见对查明案件事实的必要,属于实体意义上的必要性。法官应当根据证人证言、鉴定意见是否具备这两个方面的内涵,并结合案件的具体情况,对证人、鉴定人是否存在出庭的必要进行审查。

2.2.1 实体意义上的必要性

(1)关联性问题,即证人证言、鉴定意见与据以定罪量刑的事实是否存在法律上的因果联系。通常而言,在审前阶段固定并顺利进入审判阶段的证人证言、鉴定意见,在经过侦查机关收集、固定和公诉机关筛选审查之后,其在关联性方面存在争议的可能性相对较小。(2)证据所证明事实的影响力问题。该事实必须对定罪量刑足以施加决定性影响,如在一个仅能由具有特定身份的人构成的犯罪案件中,行为人是否具有特定身份的事实就足以影响罪与非罪的认定;而在另一普通案件中,被告人案发前的一贯表现与这一事实对其量刑尽管也能产生某种影响,但远未达到我们所说的“足以施加决定性影响”的标准。

在每一个具体的案件中,无论是证据的关联性问题还是证据所证明事实的影响力问题,法官均不难根据案情直接做出判断,且这一判断的形成具有一定的客观性。因此,法院对证人、鉴定人出庭在实体意义上必要性的审查一般不会产生较大的争议,也不会受控辩双方提出的不同意见左右。

2.2.2 程序意义上的必要性

“证人出庭本身并非法律制度的固有逻辑,促使证人在法庭上接受交叉询问才是证人出庭作证的直接目标。[3]”从诉讼原理论之,在控辩双方对证人证言、鉴定意见存在异议时,即可视为对相关证据产生了质证的需求,而书面的、静态的证人证言、鉴定意见显然无法为控辩双方提供充分质证的机会。为了充分保障公诉人、被告人——尤其是被告人的质证权,实现党的十八届四中全会提出的“全面贯彻证据裁判规则”和“保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用”的要求,应当积极促进证人、鉴定人出庭作证,突出被告人实现权利的必要性。而当前司法环境下,人们对质证权——尤其是被告人质证权保障的现状不容乐观。现行法律并没有明确将质证作为被告人的一项权利,质证仅仅是法庭调查的一个环节,确立并保障被告人的质证权是当前促进程序公正的一项主要任务。保障被告人的质证权首先就是要保证被告人对其证言有异议的证人或对鉴定意见有异议的鉴定人应当出庭作证[4]。因此,在控辩双方对证人证言、鉴定意见存在异议,且该证人证言、鉴定意见具有前述实体意义上的必要性时,都应当认为证人、鉴定人存在出庭的必要。

2.3 被告人的质证需求与证人、鉴定人出庭必要性的逻辑关联

根据上述对证人、鉴定人出庭必要性两方面内涵的分析,在认定出庭必要性的过程中,应将被告人对证人证言、鉴定意见存在异议作为证人、鉴定人出庭必要性的主要方面,同时,淡化证人证言、鉴定意见对定罪量刑的影响。然而,这种审查思路是否会造成证人出庭数量不可逆的增加?是否会使法庭无法负担过多的证人、鉴定人出庭?根据直接言辞原则,每一个案件中的证人、鉴定人都应当出庭作证,每一名证人、鉴定人对于被告人的定罪量刑都很重要,但是理论上的重要性和在实际上被告人有多大的质证需求是两个不同层面的问题。前者立足于在直接言辞原则下证人、鉴定人出庭对被告人质证权、公正审判权的抽象、宏观的意义,后者则着眼于证人、鉴定人出庭在具体的、微观的诉讼大环境中的需求量,是关于被告人质证权实际使用率的问题[5]。现有的司法资源是否能够支撑足够多的证人、鉴定人出庭这一问题始终处于争论不休的状态[6]。有观点认为:“我国规定证人出庭的情况与美国、英国、德国、日本等国大不一样。由于我国的刑事案件认罪比率较低,绝大部分案件要通过普通程序来审判,这就导致要求证人出庭作证的案件太多。[7]”也有观点认为:“实践中法院审判的大部分或者绝大部分案件被告人对起诉书指控的基本事实无疑义,从案件的实际需要来说,确实没有出庭的必要……传唤证人出庭作证实际上浪费了人力、物力和时间。[8]”因此,只有对司法实践中证人、鉴定人出庭的真正需求进行全面、客观地把握,才能理性、客观地衡量现有的司法资源能否承受被告人对于证人、鉴定人出庭的需要,进而科学设计证人、鉴定人出庭的范围与质证的程序,最大限度实现诉讼公平和诉讼效率之间的平衡[5]。

2.4 被告人质证需求的实证考察

在刑事审判实践中,被告人认罪与否直接决定着被告人质证需求的大小。如在被告人认罪且对控方提出的量刑建议基本无异议的案件中,被告人几乎无质证需求,庭审也因此得以省略或简化质证的相关环节;在被告人认罪但对部分量刑情节有异议的案件中,若量刑情节主要涉及犯罪构成的主观或主体方面,则被告人对质证的需求亦几乎可以忽略;而在被告人拒不认罪的案件中,由于控辩双方在罪与非罪、此罪与彼罪的认识上分歧较大,被告人对于作为控诉证据的证人证言或鉴定意见往往会持针锋相对的态度,对申请证人、鉴定人出庭并与之对质的需求也相应地大大提高了[9]。为了对审判实践中被告人对证人证言、鉴定意见的质证需求有一个初步的掌握,笔者对S市H区法院近三年来(2012—2014年)审理的一审刑事案件的基本情况进行了详细调查,对其中被告人不认罪的比例,不认罪被告人申请证人、鉴定人出庭的情况进行了统计,并做了以下分析:

2.4.1 2012年情况

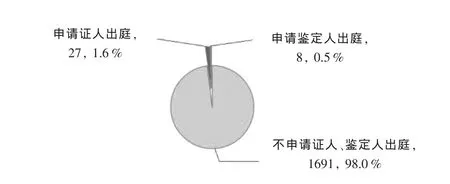

2012年,H区法院共审结各类一审刑事案件1 447件(含自诉案件,下同),对1 726名被告人做出判决。其中,共有1 365名被告人对检察机关或自诉人的指控无异议,认罪被告人占比79.1%;在361名不认罪的被告人中,申请证人出庭作证的有27人,申请鉴定人出庭作证的有8人。申请证人、鉴定人出庭作证的被告人分别占被告人总数的1.6%、0.5%,占不认罪被告人的7.5%、2.2%(见图1)。

图1 申请证人、鉴定人出庭被告人比例图

2.4.2 2013年情况

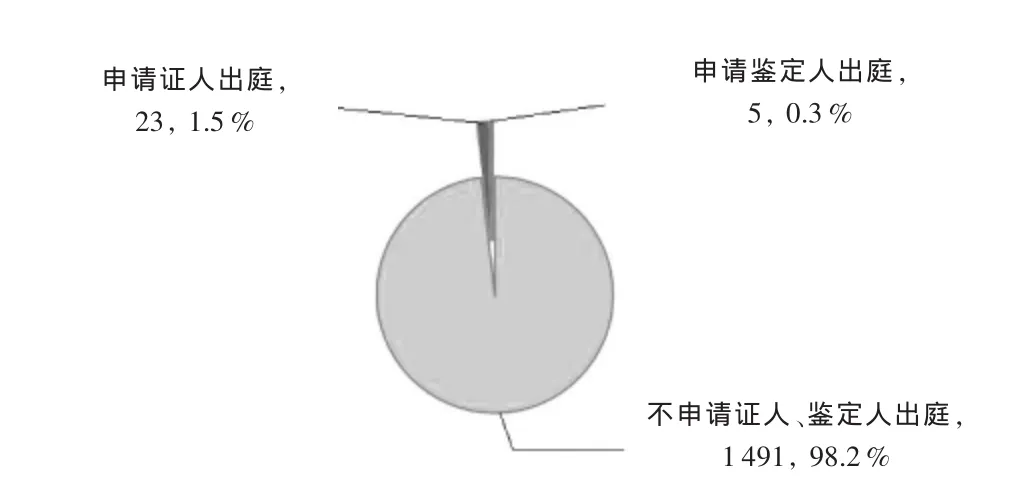

2013年,H区法院总共审结各类一审刑事案件1 219件,对1 519名被告人做出判决。其中,共有1 281名被告人对检察机关或自诉人的指控无异议,认罪被告人占比84.3%;在238名不认罪的被告人中,申请证人出庭作证的有23人,申请鉴定人出庭作证的有5人。申请证人、鉴定人出庭作证的被告人分别占被告人总数的1.5%、0.3%,占不认罪被告人的9.7%、2.1%(见图2)。

图2 申请证人、鉴定人出庭被告人比例图

2.4.3 2014年情况

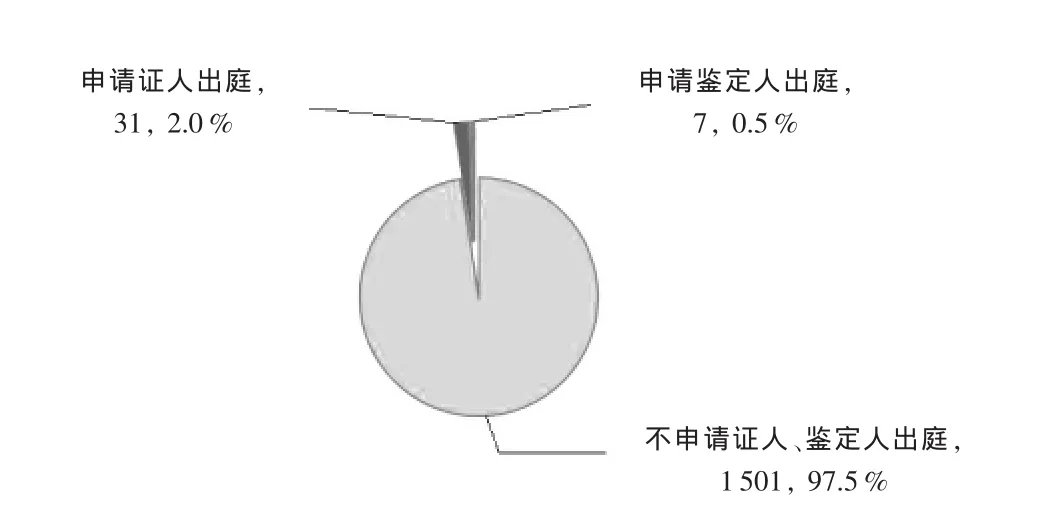

2014年,H区法院共计审结各类一审刑事案件1233件,对1539名被告人做出判决。其中,共有1 254名被告人对检察机关或自诉人的指控无异议,认罪被告人占比81.5%;在285名不认罪的被告人中,申请证人出庭作证的有31人,申请鉴定人出庭作证的有7人。申请证人、鉴定人出庭作证的被告人分别占被告人总数的2.0%、0.5%,占不认罪被告人的10.9%、2.5%(见图3)。

图3 申请证人、鉴定人出庭被告人比例图

2.5 小结

总体来看,三个年份申请证人和鉴定人出庭的被告人仅占被告人总数的2.1%、1.8%和2.5%,占不认罪被告人的9.7%、11.8%和13.4%,平均每年仅有34人提出申请。调查结论显示,在认罪案件中,没有被告人提出过证人、鉴定人出庭作证的申请;即便在不认罪案件中,被告人对证人证言、鉴定意见存在异议并申请证人、鉴定人出庭的比例也仅占10%左右。以上数据表明,实践中被告人对证人、鉴定人出庭作证的需求并没有人们想象的那么大。结合上文对证人、鉴定人出庭必要性两个方面内涵的论证,可以得出以下结论:以被告人对证人证言、鉴定意见是否存在异议以及是否申请证人、鉴定人出庭作为认定证人、鉴定人出庭必要性的主要依据是完全可行的,并不会导致证人、鉴定人大量拥入法庭而现有司法资源难以应对的局面。

3 整合与设计:证人、鉴定人出庭作证的程序性构建

程序公正有赖于程序标准合理,而这些标准中最重要的就是程序规则[10]。“法律的历史表明,人们始终是在严格规则与自由裁量之间来回摆动。[11]”为保证证人、鉴定人依法、有序、如实地向法庭作证,证人、鉴定人出庭作证的程序规则应当符合正当程序的要求。完善的证人、鉴定人出庭作证制度应包含一套完整的证人、鉴定人出庭程序规则,如传唤规则、宣誓规则、交叉询问规则等,应当通过修订刑诉法司法解释的方式予以完善。

3.1 传唤规则

传唤证人、鉴定人出庭规则主要包括出庭的提出、必要性的审查、通知出庭等环节。

3.1.1 证人、鉴定人出庭的提出

根据对《刑事诉讼法》第一百八十七条字面意义的理解,证人、鉴定人出庭主要由控辩双方提出,至于法院能否主动依职权传唤证人、鉴定人出庭,刑诉法并没有作明确的规定。笔者认为,法官作为证据审查和认证的主体,对证言的真伪、鉴定意见的可采性负有判断义务。即便控辩双方对证人证言、鉴定意见不存在异议,也未提出要求证人、鉴定人出庭的申请,在法官认为证人、鉴定人不出庭确实可能影响案件事实查清时,得依职权传唤证人、鉴定人出庭。具体来说,控辩双方需要证人、鉴定人出庭的,应至迟在开庭十日以前向法庭以书面形式提出申请,申请书应列明证人、鉴定人相关信息,并写明要求证人、鉴定人出庭的相关理由。

3.1.2 必要性的审查

除由法院依职权决定传唤证人、鉴定人出庭的情况外,案件承办法官应对证人、鉴定人出庭的申请进行审查。一方面,要对申请材料进行形式上的审查;另一方面,要对证人、鉴定人出庭的必要性进行审查,重点审查证人证言、鉴定意见与案件事实的关联以及对定罪量刑的影响。

3.1.3 通知证人、鉴定人出庭

目前,法院通过送达《出庭通知书》的形式传唤证人、鉴定人出庭,通知书上仅载明出庭的时间、地点、案由、审判组织等基本信息。为增强通知的威慑性,建议改为采取传票的形式,除庭审的基本信息外,还应载明证人、鉴定人的权利义务和不出庭的法律后果,同时附上刑诉法及其司法解释的相关条文。

3.2 宣誓规则

《刑诉法解释》第二百十一条规定了证人、鉴定人具结制度——“证人、鉴定人作证前,应当保证向法庭如实提供证言、说明鉴定意见,并在保证书上签名。”在刑事审判实践中,目前主要有以下几种做法:一是证人、鉴定人在作证前,当庭宣誓如实作证;二是证人、鉴定人在作证前,具结如实作证的保证书或承诺书;三是法庭当庭告知证人、鉴定人权利义务及法律后果,要求证人、鉴定人如实作证,证人、鉴定人表示确认,并记入庭审笔录。笔者认为,宣誓规则的确立有助于激发证人的良知、增强鉴定人的职业责任感,具有规则教化和法治启蒙之功效,不仅仅具有形式上的宣教意义,通过宣誓可以强化证人、鉴定人如实作证的规则意识和道德观念[12],以此提高证言和鉴定意见的真实有效性,对此,应当通过立法予以确认。伯尔曼教授认为:“宗教因法律而具有社会性,法律因宗教而获得神圣性。没有信仰的法律将退化成为僵死的教条,而没有法律的信仰将蜕变成为狂信。[13]”宣誓制度已经得到了众多国家和地区的法律所确认,如我国香港地区法律规定:“任何人如在一般情况下或某一司法程序中依法宣誓为证人或司法程序中故意作出一项在该程序中具关键性的陈述,且知道该或不相信该项陈述是属真实的,即属犯宣誓下作假证供的罪行定罪,可处监禁7年及罚款。”可见,在一套完整的宣誓规则中,宣誓与违反作证义务的追责须有机结合起来。在规则的设计上,可以借鉴已有的成功经验④2001年,福建省厦门市思明区法院在中国内地首创证人手持宪法进行宣誓的做法,起到了较好的示范作用。:法庭上,证人、鉴定人在作证、说明鉴定意见前,手持《宪法》,面向审判台,宣读誓词:“我向法庭宣誓,以我的人格及良知担保,我将忠实履行法律规定的作证义务,保证如实陈述,毫无隐瞒。如违誓言,愿接受法律的惩罚和道德的谴责。”然后在作证誓词上签名。此外,证人的个人征信体系、鉴定人的职业考评体系等也可以作为宣誓内容的重要组成部分。

3.3 交叉询问规则

3.3.1 交叉询问的顺序和步骤

(1)诘问,诘问由申请证人、鉴定人出庭的一方进行。在经审判长或独任法官许可后,对本方证人、鉴定人进行主要诘问。提问的方式一般不得涉及诱导性问题。(2)盘问,应当由相对方进行。通常是在申请出庭的一方发问完毕后,另一方经审判长或独任法官准许,对证人、鉴定人进行盘问。盘问可以使用一般诱导性问题。盘问的主要意图包括:①反驳对方证言、鉴定意见的不实之处;②质疑该证言、鉴定意见的可信性;③使该证人、鉴定人的陈述有利于己方。(3)复诘,是指对证人、鉴定人盘问之后由申请出庭的一方对证人、鉴定进行复诘。复诘的范围只涉及在主要诘问和盘问过程中提及的事实。

3.3.2 法庭对交叉询问的过程加以合理控制

法庭应当对证人证言、鉴定意见的质证过程施加必要的控制,以尽可能迅速、直接和有效地确认事实真相,法庭在必要时也可以询问证人、鉴定人。

3.3.3 交叉询问程序应当遵守的规则

(1)询问证人、鉴定人应当就具体的事实以及具体的鉴定意见进行发问,发问的内容应与案件事实相关;(2)不得在诘问、复诘的质证程序中提出具有提示性或者诱导性的问话;(3)不得威胁证人、鉴定人;(4)不得损害证人、鉴定人的人格尊严;(5)要保证质证的关联性、回答的真实性、询问的公平性和反驳的正当性。

4 证人、鉴定人出庭作证的相关保障机制

4.1 完善证人、鉴定人出庭保护机制

域外的证人、鉴定人保护制度已经十分成熟,形成了一套比较完整和完善的证人、鉴定人保护系统。如美国有专门针对证人的《证人保护法》以及称为“蒸发密令”的证人保护制度。我国可以从以下几方面完善保护机制:

4.1.1 扩大保护对象范围

要将保护对象统一规定为证人、鉴定人及其近亲属⑤近亲属的范围除了刑诉法所规定的夫、妻、父、母、子、女和同胞兄弟姐妹以外,还应当将与证人存在赡养、抚养、扶养关系的人纳入其中。参见王晓华.我国刑事被告人质证权研究[M].北京:中国政法大学出版社,2014:211.,而不是仅限于证人、鉴定人本人。

4.1.2 改变保护理念

对证人、鉴定人的保护是一项系统性工作,从保护时间的纵向维度来看,可以根据当事人的申请,扩及诉前、诉中、诉后;从保护的横向维度来看,应由法院、公安、检察、司法行政等机关联手并举,形成合力,结合各自职权优势,构建系统性保护网络。

4.1.3 完善具体保护措施

(1)做好事前预防性保护措施。在诉讼阶段尽可能避免披露证人、鉴定人的身份信息,不披露其住址;任何人在接触案件的案卷材料后,不得向他人披露有关内容,尤其是证人、鉴定人的有关身份资料。(2)做好防止事后对证人、鉴定人的打击报复工作。可采用保密措施对可能遭到打击报复的证人、鉴定人及其住所进行监护,在必要时提供紧急联络方式、提供安全住所、提供特殊警卫、保护性迁居以及提供隐姓埋名的一切物质条件。(3)做好对于证人、鉴定人及其近亲属的保护工作。除了保护其人身安全外,还应该采取其他的一些措施对其劳动权、名誉权、财产权等作出保护,并提供免费诉讼、法律援助、就业保障等服务。

4.2 强制证人出庭制度和必须通知鉴定人出庭制度

4.2.1 强制证人出庭制度

《刑事诉讼法》第一百八十八条规定:“经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外。”刑诉法解释第二百零八条规定:“强制证人出庭的,应当由院长签发强制证人出庭令。”对于强制证人出庭具体应如何执行,目前还没有明确的规范性指导意见。笔者认为,基于以下几方面的考虑,应对强制证人出庭的适用作严格限制:(1)证人拒绝作证可能有多方面原因,刑诉法虽然确立了近亲属之间的“拒证权”,但这一范围仍有很大的局限性,无法全面涵盖可予“作证豁免”的情形。因此,在证人不符合刑诉法规定的可免除作证义务的情形,但因与案件当事人存在其他特殊关系(如亲密的师生关系、医师与患者间的信赖关系、律师与委托人之间的帮助关系)而拒绝作证时,不宜强制其出庭作证。(2)在刑事诉讼中,证人与被告人的诉讼地位迥异,而对证人采取类似于对被告人进行的“拘传”措施,从手段的严厉性看,显得过于强硬。(3)从作证效果看,出庭作证作为一种讲求亲历性的直接言辞的表达,虽被强制到庭但仍不愿作证的证人完全可以采取“合法的”不合作予以回应,从而影响庭审的顺利进行。

为了使强制证人出庭的执行更具可操作性,建议完善以下操作内容。(1)执行人员:至少一名法官(或法官助理、书记员)与两名以上的司法法警;(2)执行时间:因证人是否拒绝到庭通常要等到开庭当日才有准信,为了确保庭审如期进行,强制证人出庭令一经签发,应立即执行;(3)执行方式:由法官(或法官助理、书记员)首先在现场向证人告知有关法律后果,证人仍拒绝到庭的,可以由法警对其使用器械,强制其到庭;(4)执行配合:证人若通过逃匿等方式逃避作证的,法院在无力查获证人时,可以发函请证人所在地公安机关采取必要的技侦手段予以配合。此外,执行过程应当制作笔录,并邀请证人居住地基层群众组织或证人工作单位派员在执行现场进行见证。

4.2.2 必须通知鉴定人出庭制度

所谓必须通知鉴定人出庭,是指在某些特定的情形下,法院必须通知鉴定人出庭的制度。必须通知出庭不同于强制出庭,两者侧重点各不相同,前者强调法院的通知义务,后者则侧重于出庭义务的被动、强制履行。《刑事诉讼法》第一百八十八条规定的强制出庭仅仅针对无正当理由拒绝出庭的证人,对鉴定人拒绝出庭的,则不能强制其出庭,只能根据《刑事诉讼法》第一百八十七条规定:“经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为定案的根据。”排除鉴定意见的证据效力,并根据刑诉法解释第八十六条第三款的规定,通报司法行政机关或者有关部门。在符合法院必须通知鉴定人出庭的情形时,法院应当依法通知鉴定人,并告知其上述不出庭的法律后果。笔者认为,把以下几种情形规定为法院必须通知鉴定人出庭的范围是符合实际的:(1)针对同一待证事实存在多份鉴定意见,且鉴定意见的分析理据与结论存在矛盾冲突的;(2)鉴定意见与案件其他主要证据存在明显矛盾的;(3)鉴定意见是影响定罪量刑的主要证据,且被告人拒不认罪的;(4)被告人可能被判处无期徒刑、死刑,且对鉴定意见有异议的;(5)诉讼一方申请有专门知识人的出庭就鉴定意见发表质证意见的;(6)在适用强制医疗程序审理的案件中,诉讼双方对被申请人是否具有强制医疗必要性存在争议的;(7)主审法官认为应当通知鉴定人出庭的其他情形。[15]

4.3 证人、鉴定人出庭补偿机制

目前,司法实践中对证人、鉴定人出庭的补偿存在实报实销和制定固定标准两种补助方式。笔者认为,对于实报实销的补助方式,部分证人、鉴定人可能会故意提高其为出庭而进行的支出水准,甚至可能会出现弄虚作假、通过出庭谋取不正当利益的情况,造成司法资源不必要的额外支出。因此,证人、鉴定人出庭的补助标准宜相对确定。具体标准可参照各法院干警出差时的交通费用标准和食宿补助办法,结合证人、鉴定人前来出庭的距离远近、作证天数的长短等因素加以确定。

4.4 双向视听传输技术手段方式的应用

以双向视听传输技术手段作证的方式得到了刑诉法解释第二百零六条的确认。作为出庭的一种替代性选择,证人、鉴定人在不愿、不能或不便出庭时,在第三方主体的见证下通过物理空间的延伸 “出席法庭”,也能取得与出庭相近的效果。为了增强这种作证方式的效力,可借鉴某地法院在审理一起劳动争议案件时的做法,在证人因特殊原因不愿出庭时,允许其在公证机构通过视频方式向法庭作证,作证全程由公证员现场监督[15]。以公证机构作为第三方见证的视频作证模式具有以下几方面优势:(1)公证员可以代法庭核实证人、鉴定人身份,包括查验证人、鉴定人身份证件等;(2)公证机构配备的计算机及网络设施可以确保作证效果良好;(3)作证环境较为庄重,可以营造一种“现场感”,并确保作证过程不受干扰;(4)由公证机构出具公证书,对作证全过程予以客观记录和固定,能够在形式上强化作证行为的效力。

4.5 激活“有专门知识的人”出庭制度

《刑事诉讼法》第二百九十二条第二款规定,公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以申请法庭通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见提出意见。从当前的实际做法来看,有专门知识的人通常由申请人(机关)一方选定,并由法庭决定是否允许其出庭。可以预见的一种可能是,因有专门知识的人系由申请人(机关)聘请,他们之间势必存在一定的利益关联,有专门知识的人则可能会出于维护申请人(机关)利益的考虑,提供具有倾向性的意见,并凭借其对专业知识的垄断而误导法庭形成错误的判断⑥如在林森浩投毒案中,辩方申请专家证人出庭就控方的鉴定意见进行对质。专家证人出庭在一定程度上完善了抗辩机制,强化了控辩双方的制衡,但同时也因诉讼角色的非中立性而使其发表意见的客观性受到了一些质疑。。

笔者认为,为避免有专门知识的人为维护申请人(机关)的利益发表具有倾向性的意见,可以把选任有专门知识的人的职责交给法院行使,由法院根据申请人(机关)的申请,从相关行业协会专家成员、其推荐的专业人员或其他具有相应专业知识的人员中选任,并赋予申请人一定的否决权。这种选任方式在当前具有一定的可行性,理由包括:(1)有专门知识的人出庭的需求在短期内不会很高,由法院承担选任职责,也不会带来工作量的大幅度增加;(2)当前多数专业领域均设有相应的行业协会,如鉴定协会、医师协会、公证员协会等,对尚未设立行业协会的,法院可根据专业性质从高等院校、科研院所或政府部门中选任具有相应专业知识的人;(3)有专门知识的人选任来源的多元化有助于法院及时确定专家人选,而且可在申请人(机关)以合理理由否决之后迅速另行选任合适人员[16]。

5 结语

实现证人、鉴定人出庭作证“新常态”本身并非笔者追求的最终目的。笔者期望,通过证人、鉴定人出庭程序规则的优化与保障机制的完善,推动实现控辩双方对证人证言、鉴定意见的理性认知,证人、鉴定人对出庭义务的认真履行,以及主审法官对证据资格、证明效力与程序公正的审慎把握,这对于形成以审判为中心的诉讼格局无疑是十分重要的前提与基础。由此,我们为保证立法意图不被虚置、程序公正不被架空、严格公正司法顺利推进所作的实践探索方显其意义。

致谢

感谢上海市高级人民法院研究室彭建波法官为本文提供的有关文献资料并帮助绘制了分析图表。

[1]顾永忠,苏凌.中国式对抗制庭审方式的理论与探索[M].北京:中国检察出版社,2008:182.

[2][美]迈克尔·H·格莱姆.联邦证据法[M].第4版.北京:法律出版社,1999:307.

[3]熊秋红.刑事证人作证制度之反思——以对质权为中心的分析[J].中国政法大学学报,2009,(5):52-70.

[4]郭天武.论我国刑事被告人的对质权[J].法治与法律,2010(7):154-161.

[5]王晓华.我国刑事被告人质证权研究[M].北京:中国政法大学出版社,2014:82-83.

[6]赵昕,王苗.浅析刑事证人出庭现状及对策[J].法律适用, 2008,(7):48-51.

[7]胡云腾,方金刚.对关键证人出庭作证的一些疑问[J].人民司法,2005,(10):37-40.

[8]马贵翔.刑事简易程序概念的展开[M].北京:中国检察出版社,2006:247.

[9]易延友.证人出庭与刑事被告人对质权的保障[J].中国社会科学,2010,(2):160-176.

[10]雷磊.法律程序为什么重要?[J].中外法学,2014,(2):319-338.

[11][美]罗斯科·庞德.法律史解释[M].曹玉堂,等.译.北京:华夏出版社,1989:1.

[12]陈少林.宣誓的启示——信仰、道德与法制[J].法学评论, 2009,(6):16-21.

[14][美]伯尔曼.法律与宗教[M].梁治平,译.北京:中国政法大学出版社,2003:47.

[14]肖承海.论鉴定结论质证的路径依赖[J].证据科学,2008,(2):159-164.

[15]陈学权.刑事诉讼中的视听技术作证初探[J].人民检察, 2007,(9):49-52.

[16]王晓,任文松.专家证人的民主性:内涵及其价值[J].重庆社会科学,2009,(12):64-66.

(本文编辑:杜志淳)

On the Construction of the Guarantee M echanism for the Testim ony of W itnesses and Experts in Crim inal Proceedings

YE Qin

(Shanghai Academy of Social Sciences,Shanghai200020,China)

To realize the trial centrism,effectivemeasures are needed to ensure thatwitnesses and forensic experts are testified in court.In thisway,the evidence can be verified through court investigation and cross examination,and the court trialwill be an effective and truly necessary procedure.This paper discusses the practical difficulties of witnesses’and forensic experts’testimony in court,and argues the conditions identified by the new Criminal Procedure Law underwhich the testimonymust be held.Besides,several suggestions are put forward for the mechanism construction that ensures the witnesses’and forensic experts’to testify in court.

criminal proceeding;forensic expertise;testify;guaranteemechanism

DF73;DF8

A

10.3969/j.issn.1671-2072.2015.02.001

1671-2072-(2015)02-0001-08

2015-03-04

国家社会科学基金重大项目(14ZDA017)

叶青(1963—),男,教授,博士研究生导师,主要从事刑事诉讼法学研究。E-mail:yexsu@sohu.com